Handtöpferscheibe

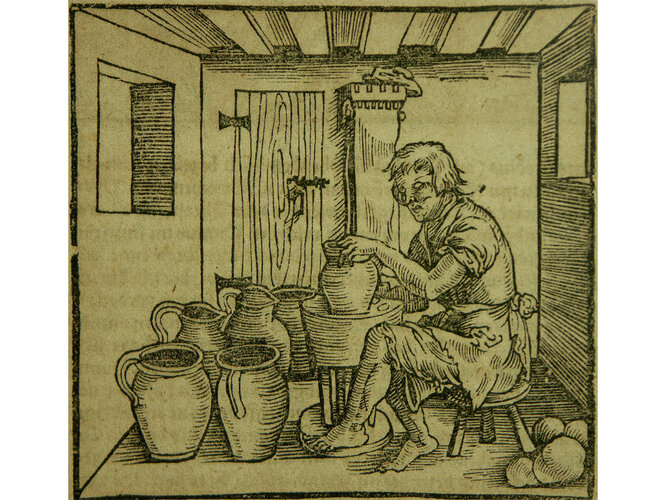

Im Früh- und Hochmittelalter wurden die Gefäße zunächst von Hand aufgebaut und auf einer handbetriebenen, langsam rotierenden Unterlage als Drehhilfe nachgedreht, wobei der Formungsvorgang nicht kontinuierlich verlief. Der Übergang von vollständig auf einer handbetriebenen Unterlage nachgedrehter Keramik zu ganz auf der fußbetriebenen Töpferscheibe gedrehten Gefäßen vollzog sich im 13. Jahrhundert.

Sprossenscheibe

Im Spätmittelalter wurde die Blockscheibe mit Fußantrieb verwendet, die in ihrer Form als Sprossenscheibe häufiger abgebildet ist. Dabei verbinden Sprossen die Antriebsscheibe mit dem Scheibenkopf. Diese Form hielt sich in Europa das ganze Mittelalter hindurch bis weit in die Neuzeit hinein.

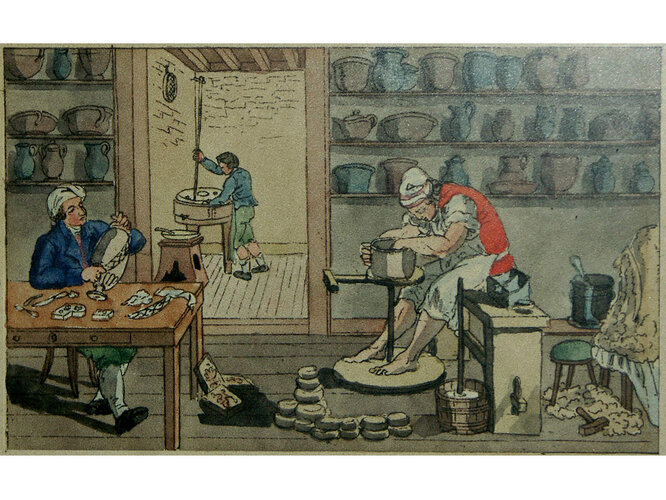

Spindelscheibe

Im 18. Jahrhundert wird die von italienischen Fayencemanufakturen verwendete Spindelscheibe übernommen. Sie besitzt so viel Schwung, dass der Töpfer, während er mit den Händen arbeitet, beide Füße von der Scheibe nehmen und absetzen kann, um so seine ganze Aufmerksamkeit dem Drehen zu widmen. Dieser Vorteil hat der Spindelscheibe zu ihrer weltweiten Verbreitung verholfen. In kaum veränderter Konstruktion, jedoch oft mit Motor, wird sie bis heute von Kunsthandwerkern benutzt.

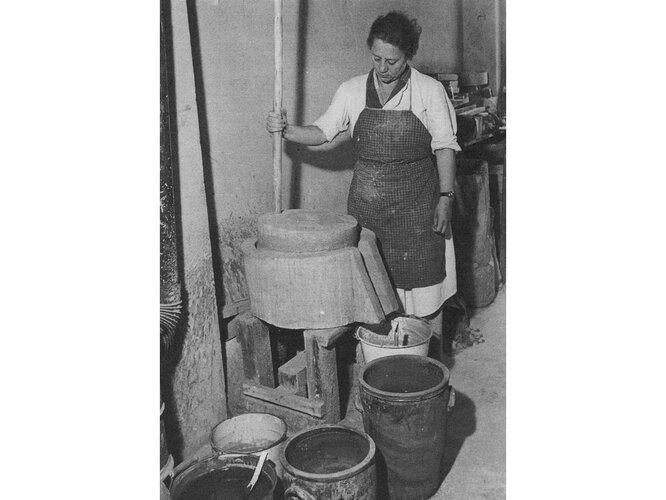

Glasurmühle

Mit der Anwendung von Glasur zur Abdichtung der Gefäße wurden Glasurmühlen in den Hafnerwerkstätten benötigt, die zum feinen Mahlen der im Wasser ausgeschlämmten Glasurbestandteile und Engoben dienten. Dabei lief, vergleichbar einer Getreidemühle, der runde Läuferstein in der ebenfalls runden Wanne.

Schlickkasten

Beim Freidrehen eines Gefäßes feuchtet der Töpfer seine Hände an, damit der Ton nicht daran kleben bleibt. Dadurch bildet sich eine Schicht nassen und schlüpfrigen Tons, der Schlicker. Dieser wird von den Fingern in den Schlickkasten gestrichen und dient dann beim Anbringen von Henkeln und anderen Gefäßteilen als Bindemittel. Der Schlickkasten war ein aus Platten aufgebauter zweiteiliger Kasten, in dessen einen Hälfte sich Wasser zum Befeuchten der Hände befand, die andere diente zum Abstreichen des Schlickers. Eine einfachere Form war, ein oder zwei Gefäße dafür neben dem Töpfer aufzustellen.

Kleinwerkzeug

Das wenige Werkzeug des Hafners bestand neben verschiedenförmigen Drehschienen aus Holz zur Formung und Glättung der Wandung bzw. der Oberfläche, aus einem Messstöckchen und einem Stichmaß zum Einstellen und Bestimmen der Gefäßhöhe und des Randdurchmessers sowie einem Stechholz zum Stechen von Löchern. Daneben benötigte man ein oder mehrere Stücke verschiedener Leder und Filz zum Glätten der Oberflächen, den Abschneidedraht mit zwei Holzknebeln zum Ablösen der Gefäße von der Scheibe, ein Messer zum Säubern der Bodenränder und eventuell noch einen Zirkel.

Autorin: Alice Kaltenberger, 2007

Tonspuren. Keramik vom 12. bis 20. Jahrundert - Dokumentation einer Ausstellungstrilogie im Stadtmuseum Wels-Burg, dem Museum Lauriacum in Enns und dem Heimathaus-Stadtmusem Perg vom 1. Juni bis 4. November 2007.