Für die Handwerker, die irdenes Gebrauchsgeschirr, Fayence und Steinzeug herstellten, wurden regional unterschiedliche Berufsbezeichnungen verwendet. In Süddeutschland, Österreich und der Schweiz kannte man die von Hafen (= Topf) abgeleitete Form Hafner, Häfner oder Hofner und die Bezeichnung Haffnerwerk für die Erzeugnisse; in den Steinzeugzentren des Rheinlandes leiteten sich vom mittellateinischen Wort olla (= Topf) die Bezeichnungen Ulner, Ulenbecker, Aulner und Euler ab. Die Erzeugnisse aus Steinzeug wurden demnach Ulwerk oder Eulwerk genannt, die Werkstatt Eulerei.

Vom Lehrling zum Meister

Zur Erlernung des Handwerks wurde ein Junge im Alter von 14 Jahren von einem Meister aufgenommen. Als Voraussetzung dafür galt die freie und ehrliche Geburt, der Lehrling musste ehelich geboren sein und die Eltern durften keinem „unehrlichen“ Beruf nachgehen. Meist nach einer Lehrzeit von vier Jahren wurde der Hafnerlehrling durch den Freispruch und das Ausstellen des Lehrbriefes durch den Meister zum Hafnergesellen. In den österreichischen Hafnerordnungen des 16. und 17. Jahrhunderts wird statt Geselle das aus dem bäuerlichen Rechtsbereich entlehnte Knecht verwendet, das mitunter auch undifferenziert den Lehrling mit einschloss. Während der drei Jahre seiner Wanderschaft hatte der Geselle eine Reihe neuer Werkstätten mit deren unterschiedlichen Arbeitstechniken und Produktpaletten kennen gelernt und so sein Wissen erweitert. Danach konnte er, allerdings nur wenn er die Übernahme einer Werkstatt - meist durch Einheirat - in Aussicht hatte, um die Anfertigung der vorgeschriebenen Meisterstücke ansuchen. Waren diese ordnungsgemäß ausgeführt, wurde er nach Zahlung einer Meistertaxe Meister. Doch nicht alle Gesellen konnten eine Meisterstelle erlangen, sie blieben ihr Leben lang als Geselle bzw. Knecht Arbeitskräfte in einer fremden Werkstatt. Auch Meistersöhne konnten als Gesellen in anderen Werkstätten arbeiten.

Das Hafnerwesen

Im Spätmittelalter schlossen sich die Hafner, wie die meisten Gewerbe in vielen Städten, zusammen, um Auskommen und Arbeit aller Mitglieder gleichermaßen zu garantieren. Diese, in Österreich meist als Zeche, seltener auch als Bruderschaft oder einfach das (gesamte) Handwerk bezeichneten Vereinigungen, waren religiösen Bruderschaften nachgebildet, mit eigenem Vermögen, das aus Beiträgen und Spenden der Mitglieder finanziert und von periodisch gewählten Zechmeistern verwaltet wurde.

Diese auch karitativ ausgerichtete Gemeinschaft unterstützte kranke und alte Mitglieder und sorgte für ein anständiges Begräbnis Verstorbener. In einer bestimmten Kirche unterhielten sie einen Altar, der dem Schutzpatron der Zeche geweiht war und an dem sie ihre Gottesdienste abhielten. In Österreich fand der Ausdruck Zunft nur äußerst selten Verwendung, Gilde war nicht gebräuchlich.

Aus Vorschriften und Verhaltensregeln, die sich gewohnheitsrechtlich herausgebildet hatten, entwickelten sich die Hafnerordnungen, die mit Zustimmung des Landesfürsten und meist auch von diesem erlassen wurden. Für bestimmte Verstöße waren darin als Strafen gewisse Wachsmengen, Geldbeträge oder Wein, der zum Verzehr innerhalb des Handwerks bestimmt war, vorgeschrieben. In Oberösterreich sind Hafnerordnungen für Steyr aus dem Jahr 1485, für Wels von 1589, für Frankenburg von 1632, für Eferding von 1668 und für das Herzogtum ob der Enns von 1669 erhalten.

Handwerksordnung

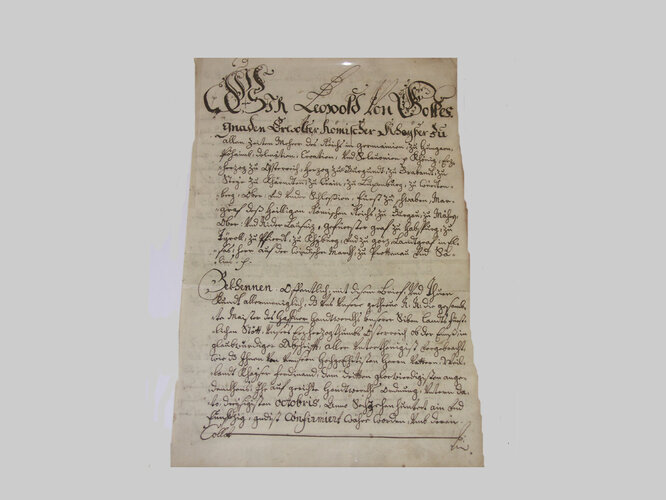

Wir Leopold von Gottes Gnaden Erwölter Römischer Khayser Zu Allen Zeiten Mehrer des Reichs im Germainien, zu Hungarn, Pöhaimb, Dolmätien, Croatien, Und Sclavonien etc Khönig, Erzherzog zu Österreich, Herzog zu Burgundt, zu Brabandt, zu Steyr zu Khärndten, zu Crain, zu Luxenburg, zu Würdten- berg, Ober: Und Under Schlessien, Fürst zu Schwaben, Mar-Graf deß Heilligen Römischen Reichs, zu Burgau, zu Mähren, Ober: und Nider Lausniz, Gefüerster Graf zu Habspurg, zu Tyroll, zu Pfierdt, zu Khyburg, und zu Görz, Landtgraf in Elsas, Herr auf der Windischen Marckh, zu Prottenau und Sä- lins etc.

Bekhennen Offentlich, mit diesem Brief Und Thuen Kundt allermeniglich, daß uns unsere gethreue K.K. die gesamb te Maister des Haffner Handtwerckhs unserer Siben landtsfürst lichen Stött, Unsers Erzherzogthumbs Österreich ob der Ennß, in glaubwürdiger Abschrifft, aller Unterthenigist vorgebracht, wie daß Ihnen von unnsern hochgeEhrtisten Herrn Vattern, Weillandt Khayser Ferdinand, dem dritten glorwierdigisten angedenckhens, Ihr auf gerichte handtwerckhs Ordnung, Untern Dato, Dreysigisten Octobris, Anno Sechzehenhundert ain und fünffzig, gndist Confirmiert währe worden, Umb deren Collat ...

(Transkription der ersten Seite)

Autorin: Alice Kaltenberger, 2007

Tonspuren. Keramik vom 12. bis 20. Jahrundert - Dokumentation einer Ausstellungstrilogie im Stadtmuseum Wels-Burg, dem Museum Lauriacum in Enns und dem Heimathaus-Stadtmusem Perg vom 1. Juni bis 4. November 2007.