Keramikgattungen und ihre Herstellung in Oberösterreich

Keramik ist der Überbegriff für die nach einigen ihrer Merkmale eingeteilten Keramikgattungen. Die dabei zugrunde gelegten Eigenschaften sind die Farbe des Scherbens und seine Dichte, ob der Scherben porös oder gesintert (dicht) ist.

Poröser Scherben

Irdenware hat farbigen, porösen, also wasserdurchlässigen Scherben. Sie wurde aus natürlich vorkommenden Rohstoffen mit einfachsten Verarbeitungs- und Brennbedingungen hergestellt. Die Brenntemperatur liegt zwischen 800 und 1000º C. Bis zur Entwicklung von Steinzeug und Porzellan wurde jahrtausendelang ausschließlich Irdenware hergestellt.

Fayence

Fayence unterscheidet sich nicht prinzipiell von der Irdenware, sie ist eine verfeinerte Irdenware mit oft farbigem Scherben. Der Ton wurde meist sorgfältiger aufbereitet und enthält häufig einen erhöhten Kalkanteil zur besseren Haftung der deckenden weißen Zinnoxidglasur. Fayencen entstanden aufgrund des vergeblichen Versuchs, aus untauglichen Rohstoffen Porzellan herzustellen. Fayence wurde in Oberösterreich in Wels und in Gmunden hergestellt.

Steingut

Steingut wird aus verschiedenen natürlichen, weiß brennenden Rohstoffen (z. B. Kaolin) industriell mit höherem maschinellem Aufwand erzeugt, besitzt einen harten, jedoch porösen, gelblichen bis weißen Scherben, der zur Abdichtung beidseitig mit einer Glasur überzogen wird. Steingut wird seit dem 18. Jahrhundert hergestellt.

Im Mühlviertel wurde in Pregarten 1905 die „Erste Oberösterreichische Steingutfabrik Prägarten K.G. Greiner & Co.“ gegründet, die bis 1925 Steingutgeschirr vornehmlich Küchen- und Waschgarnituren, Schüsseln und Teller für einen breiten Abnehmerkreis produzierte. Nach einem Ausgleichsverfahren wurde die Firma am 3. Dezember 1931 gelöscht.

In Engelhof bei Gmunden wurde in dem seit 1938 der Wilhelmsburger Steingutfabrik angeschlossenen Werk Steingutgeschirr hergestellt. 1946 wurden beide Werke mit dem Zentralbüro in der Wiener Goethegasse in „Österreichische Keramik AG“ umbenannt. Heute gehört das Werk Engelhof, in dem moderne Sanitärkeramik von höchster Qualität produziert wird, zu den wichtigsten Industrieanlagen des Bezirkes Gmunden.

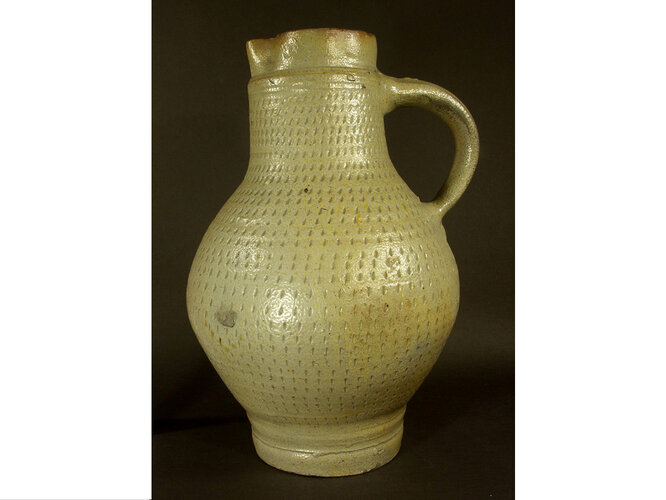

Steinzeug

Steinzeug hat einen dichtgesinterten, also wasserundurchlässigen, sehr harten und farbigen Scherben. Zu seiner Herstellung eignen sich nur spezielle Steinzeugtone, die bei Brenntemperaturen um 1100 bis 1300º C dicht sintern. Steinzeug wurde im Rheinland im Laufe des 13. Jahrhunderts entwickelt.

In Oberösterreich wurde Steinzeug in der Werkstatt des Wilhelm Gelhart in Maireck (bei Ried im Innkreis) in den Jahren 1853 bis 1887 hergestellt. Er stammte aus einer bedeutenden, ursprünglich aus dem Westerwald nach Peterskirchen (Gemeinde Dietersburg) bei Pfarrkirchen in Bayern zugewanderten „Kannenbäcker“-Familie, deren Waren, formal dem österreichischen Markt angepasst, in großen Mengen auch nach Ried im Innkreis und Linz verkauft wurden. Mit dem Brand seines Anwesens im Jahr 1887 beendete Wilhelm Gelhart die Produktion von Steinzeug in Oberösterreich. Durch die nahezu vollständige Übereinstimmung des Herstellungsprogramms der beiden Werkstätten lassen sich die oberösterreichischen Produkte bislang - mit Ausnahme der wenigen gestempelten Objekte, meist Flaschen - nicht von jenen aus Bayern unterscheiden.

Porzellan

Porzellan besteht aus einer künstlich gemischten, weiß brennenden Masse, die bei ca. 1400 bis 1500º C wie Steinzeug wasserdicht gebrannt wird. Porzellan gilt wegen seines rein weißen Scherbens als das edelste aller keramischen Erzeugnisse.

Porzellan wurde im 6. Jahrhundert in China erfunden. Reisende wie der Venezianer Marco Polo brachten gegen Ende des 13. Jahrhunderts erste Stücke nach Europa. Mit der Gründung der ostindischen Handelsgesellschaften zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Holland und England setzte der massenhafte Import von Porzellan aus China und Japan ein.

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts versuchte man in ganz Europa das Geheimnis um die Herstellung des Porzellans zu lüften, bis 1709 Johann Friedrich Böttger erstmalig die Herstellung des so genannten Böttgerporzellans gelang. 1710 wurde von August dem Starken, Kurfürst von Sachsen und König von Polen, die erste Porzellanmanufaktur in Meißen ins Leben gerufen. 1718 gründete Claudius Innocentius Du Paquier die Manufaktur Du Paquier in Wien.

Ab 1789 wurde in der durch Kaiser Joseph II. 1785 aufgelassenen und eigens dafür adaptierten Abtei von Engelszell ein Hilfswerk der Wiener Manufaktur errichtet. Während anfangs dort nur Ton geschlämmt wurde, fertigte man später Geschirr an und führte einfache Malereien aus. Die Ware gelangte dann, ebenso wie die in der Wiener Manufaktur benötigte „Passauer Porzellanerde“ und das Brennholz, donauabwärts nach Wien. Das Hilfswerk ging 1809 an Bayern verloren.

In Lichtenegg bei Wels wurde in der Porzellangasse 32 und 34 seit der Gründung einer Porzellanfabrik durch den Wiener „Braun-Stammfest-Konzern“ im Jahr 1922 Porzellan für elektrotechnische Zwecke und Gebrauchsporzellan, aber auch für Hotellerie und Gastgewerbe hergestellt. Von Februar 1927 bis Juli 1929 war die Fabrik ein Filialbetrieb der Wiener Porzellanfabrik Augarten AG. Nach Übernahme 1929 durch die tschechische Porzellanindustrie unter Führung der „EPIAG“ wurde der Betrieb bereits 1930 stillgelegt und die Mitarbeiter wurden entlassen.

Autorin: Alice Kaltenberger, 2007

Tonspuren. Keramik vom 12. bis 20. Jahrundert - Dokumentation einer Ausstellungstrilogie im Stadtmuseum Wels-Burg, dem Museum Lauriacum in Enns und dem Heimathaus-Stadtmusem Perg vom 1. Juni bis 4. November 2007.