Ostern: Der erste Vollmond nach Frühlingsbeginn wurde 325 am Konzil von Nicaea als Tag des Osterfestes bestimmt. Früher feierte man an diesem Termin ein heidnisches Frühlingsfest und die Wiederauferstehung der Natur. Im Althochdeutschen hieß der April „ostarmanoth“.

Palmsonntag: Palmzweigen wurden im Volksglauben magische Kräfte zugeschrieben, die traditionelle Zusammensetzung des Palmbuschens variiert von Ort zu Ort. Die erste Palmweihe fand in Deutschland im 9. Jahrhundert statt. Dabei wurde um Schutz für jene gebetet, die den Palmbuschen in ihren Wohnungen aufbewahrten.

Die Palmkätzchen warf man in die Hauslake, damit niemand ertrinkt, die Palmbuschen steckte man gegen Hagel in Wiesen und Felder. Früher hängte man dazu noch eine dreifache Abschrift des Johannesevangeliums an den Palmbuschen. In Aistersheim wurden Kühen beim Kalben Palmbuschen mit in Schnaps getauchtem Brot gegeben, in Rottenbach aßen die Menschen Palmkätzchen, „Palmnudeln“, am Palmsonntag in der Mittagssuppe. An Stalltiere verfütterte man sie, damit Glück im Stall sei. Teile des Palmbuschens wurden manchmal noch unters Dach gesteckt zum Abwenden der Feuergefahr. In Weibern glaubte man, wenn man mit dem Palmbuschen dreimal ums Haus gehe, sollte man auch jedes Mal ein Palmkätzchen schlucken.

Gründonnerstag: Er hieß „Antlasstag“ oder „Antlasspfingsta“ und war im Volksglauben ein besonders heiliger Tag. Die Eier, die an diesem Tag gelegt wurden, hatten magische Kräfte und wurden als „Antlass(pfingsta)eier“ bezeichnet. Sie sollten gegen Krankheiten helfen. Man mischte sie dem Vieh unters Futter, hängte sie in den Stall, zerstieß sie, vermischte sie mit Schmalz und gab sie Kühen zum leichteren Kalben. Im Innviertel wies man ihnen die Macht zu, das ganze Jahr über vor Hexen zu schützen. Antlasseier blieben auch immer frisch. Ein am Ostersonntag geweihtes, in Papier gewickeltes Antlassei sollte gegen Feuer helfen. Stellte man es auf der Spitze stehend auf den Dachfirst, verhinderte es das Einschlagen des Blitzes, es durfte aber nicht gefärbt sein.

Wenn man am Gründonnerstag das erste grüne Gemüse aß, musste man einander in Aistersheim, Haag, Rottenbach und Grieskirchen am Ohrläppchen zupfen. Dies geht auf alte Rechtsbräuche zurück, bei denen man jemanden am Ohr zog, damit er sich etwas merkte. Hinterm Ohr vermutete man den Sitz des Gedächtnisses.

Ostersonntag: Das Ei war das wichtigste Nahrungsmittel. Aufgesprungene durften Männer nicht essen, sonst würden sie sich einen Bruch heben. In Münzkirchen spuckte man den ersten Bissen des geweihten Fleisches ins Feuer. Im Gebiet von Ottnang, in der Simmering und Arming bauten die Kinder unter Anleitung älterer Geschwister aufwändige Osternester aus Moos, Ästen vom Haselnussstrauch, Weide und Baumrinde.

Georgitag, 23. oder 24. April: Die Kühe bekamen das erste Mal etwas Grünes ins Futter, das man an der Grenze dreier Herrengründe mit drei Sensenschlägen geschnitten hatte. Am Georgitag gab es sowohl Wasserbräuche, als auch solche zur Hexenabwehr. Bis etwa 1800 ging man taufischen und gab den Tau dem Vieh gegen Verhexung ins Futter. Aber auch die Hexen fingen den Tau für die Herstellung der Hexensalbe. Mit Märzenwasser wurden vor Sonnenaufgang Tür und Torschwellen gewaschen, im Innviertel schöpfte man die Brunnen aus. Gegen Hexen kehrte man in Laakirchen mit frischen Reisigbesen aus, am Morgen putzte man die Kuhnursche mit Krötenlaich und in der Nacht läutete man die Kirchenglocken. In der Früh gab es einen Wettritt. In Geboltskirchen führte man die Pferde vor Sonnenaufgang aufs Feld in den Frühtau, damit sie keine Kehlkopfkrankheiten bekamen, in Kimpling fanden Flurumritte statt. Man schoss dazu noch, wie 1715 Abraham Mayr zu Vorder-Arming bei Ottnang, gegen die Hexen, auch wenn dies verboten war.

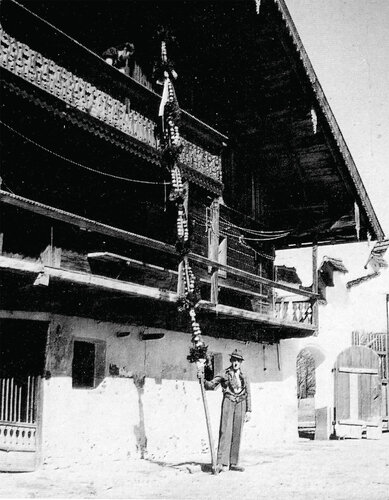

In Haag am Hausruck gab es das „Bockhäuteln“ bei dem in der Georginacht mehrere Burschen einen Wiesbaum (lange Stange, mit der man das Heu auf einem Wagen fixierte) nahmen, im Takt aufschlugen und bei bestimmten Häusern Lieder sangen.

Autoren: Irene und Christian Keller, 2014

Glaube? Aberglaube? – Volksfrömmigkeit - Dokumentation der Ausstellung im Kulturgut Hausruck vom 26. April bis 2. November 2014 und 2017.