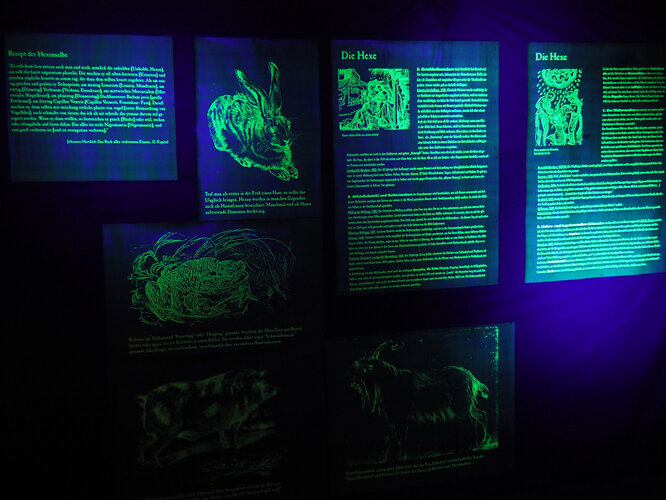

Zu den der Hexe vorgeworfenen Taten gehörten das Teufelsbündnis und die Teilnahme am Hexensabbat, zu dem sie am Besen flog. Dort wurden Orgien abgehalten, der Teufel bekam den Afterkuss, Kannibalismus wurde betrieben und der Dämon angebetet. Eines der ältesten Elemente dabei ist die Luftfahrt, bei der die Hexe in Tiergestalt, auf einem Tier oder Besen reitend, durch die Luft flog. Auch mit Hilfe der Flugsalbe flogen Hexen. Das früheste Rezept findet man 1456 bei Johannes Hartlieb im „Buch aller verbotenen Künste“.

1. Das Wettermachen

war eine der am meisten gefürchteten Hexenkünste. Daran, dass man Wetter machen könne, glaubte man schon seit der Antike, die alten Wettergötter wurden aber vom Christentum in Dämonen verwandelt. Der Hexenhammer führt an, Hexen ließen Unwetter entstehen, indem sie eine Grube in den Boden machten, Wasser hineingossen und in Teufels Namen darin umrührten. Der Teufel hebe dann das Wasser in die Luft und lasse es als Unwetter niedergehen. Dies funktioniere aber nur durch das zuvor geschlossene Teufelsbündnis. Von Hexen gemachte Unwetter erkenne man daran, dass man in den Hagelkörnern Haare finde.

Verschiedene Prozesse wurden in Oberösterreich wegen des Wettermachens geführt:

Herrschaft Mondsee, 1697/98: Ein 19-jähriger Bettler wurde geköpft, sein Körper verbrannt, weil er angeblich Wetter gemacht hatte. Das Richtschwert hat die Geschichte eingraviert.

Braunau, 1699: Fünf „Bettelbuben“ wurden verhaftet, vier gestanden das Wettermachen. Drei wurden geköpft, einer erdrosselt. Nur Joseph Stoiber überlebte und wurde 1700 freigelassen.

Neidharting, 1694: Im Archiv des Klosters Lambach erzählt ein Brief, dass Margaretha Baumgartinger wegen Magie verhaftet wurde, sie habe ausgesagt, sie hätte „zwey Wetter und zwar 2 Täg gleich nacheinander mit Regen, Blitz, Donner, Wündt, und clainen Rüßlein […] gemacht, umb hierdurch […] sowohl dem Traydt alß Obst Schaden zurzufiegen.“

Vorchdorf, 1658: Georg Kaperger, Mitglied der Kapergerbande, einer Räuberbande, wird wegen Wettermachens mit einem Beutel, den ihm der Teufel gegeben haben soll, verhört.

Wildenegg, 1697: Ein Bettelbub wird wegen „zauberlich gemachten Schauer Wetter“ verhört.

Kremsmünster: Ein des Teufelsbündnisses Angeklagter bekennt, er habe mit einem Pulver aus Menschenbein, das er ins Wasser geworfen habe, ein Schauerwetter gemacht.

2. Liebes- und Impotenzzauber

Liebeszauber wurden nicht nur von Hexen angewandt, das Stift St. Florian verwahrt z.B. den Text eines solchen, bei dem man der oder dem Geliebten heimlich Hundeurin zu trinken geben und Bilsenkrautsamen auf den Herd legen soll. Das Anhexen von Impotenz war besonders gefürchtet, Hexen konnten dies mittels unter der Schwelle des Hauses versteckten Zauberrequisiten oder auch durch das Zuschnappenlassen eines Vorhängeschlosses:

Obernberg, 1680: Katharina Grabenberger und ihre Mutter ließen während der Trauung eines Mannes, der der Tochter die Ehe versprochen hatte, ein Vorhängeschloss zuschnappen. Weil man sie dabei beobachtete, wurden sie verhaftet und gestanden, zum Teil unter Folter, die Tat und die Absicht, den Bräutigam impotent zu machen: Nur das Auffinden des Schlüssels hätte ihn vom Zauber heilen können. Da der „Verhexte“ keine Wirkung verspürte, wurden die beiden „nur“ aus dem Gebiet des Landgerichtes verwiesen.

Auch einen Penisdiebstahl traute man Hexen zu, der Hexenhammer berichtet davon, dass Hexen solche gestohlen und in Vogelnester gebracht hätten „wo sie sich wie lebende Glieder bewegen, Körner und Futter nehmen, wie es von Vielen gesehen ist und allgemein erzählt wird“.

Besonders Kinder waren durch Hexen gefährdet, sie vertauschten sie gegen Wechselbälge oder kochten Salben aus ihnen.

3. Krankheitszauber

Jede Krankheit bei Mensch und Tier konnte angehext sein, behauptete der Hexenhammer. Dafür würden z.B. Beutelchen mit magischen Dingen unter der Türschwelle vergraben. Immer wieder gab es deshalb Anklagen:

Kainzing bei Kallham, 1759: Elisabeth Pointner wurde verdächtigt, ihrer Nachbarin ein Augenleiden angehext zu haben, weil sie wiederum diese verdächtigte, sie hätte ihr Vieh krank gemacht. Vermutlich hatten tatsächlich beide Frauen mit Hexerei gedroht. Elisabeth Pointner wurde schließlich aus dem Gefängnis entlassen, musste sich aber einem gründlichen Religionsunterricht unterziehen.

Auch das Vieh hielt man oft für verhext, überhaupt, wenn man Blut in der Milch fand. Hexen könnten, steht im Hexenhammer, Haustiere durch Berührung und Blick verhexen. Man müsse, um den Zauber zu lösen, das „Hexenzeug“ unter der Schwelle suchen. Man könne auch eine lebende Kröte in einem Säckchen am Getreideboden aufhängen oder unter dem Kuhbarren vergraben.

Anbraucher machten ein Loch in den Kuhbarren und gaben „Hexengift“ hinein. Verschloss man das Loch wieder, so war die Hexe eingekeilt. Die Frau, die dann in der Früh als erstes zum Haus kam, war die Hexe. Ob es sich um Zauber- oder Gegenzauber handelte, musste oft im Prozess erst entschieden werden:Landgericht Mondsee, 1803

: Der 63-jährige Veit Auffanger wurde wegen Hexerei und Anwendung von abergläubischen Mitteln festgenommen. In seiner Wohnung fand man Salben, Pulver, Wurzeln, Beeren, 22 Stück Wünschelruten, Segen, Schluckzettel und Gebete. Er gab an, nur Gegenzauber bei Verhexungen angewandt zu haben und wurde gegen Versprechen das „alberne Gezeug“ zu lassen und einen ehrbaren Lebenswandel zu führen, frei gelassen.

4. Milchdiebstahl und Butterzauber

Im Hexenhammer wird beschrieben, wie sich Hexen versammeln und mit einem Melkeimer zwischen den Beinen aus einem in die Wand gesteckten Messer unter Teufelsanrufung Milch melken. So würde die Milch von Kühen in der Nachbarschaft gestohlen.

Wilding bei Wolfsegg, 1682: Der Schmied zu Wilding erzählte, eine Frau aus dem Ort sei zu ihm gekommen, um sich eine eiserne Kette zum Heimbringen einer Föhre auszuleihen. Zurück bekommen habe er die Kette zur Hälfte verbrannt. Er vermute, dass sie mit der glühenden Kette den Butterkübel ausgebrannt hatte. Dies hielt man damals für eine Methode des Milchzaubers. An diesem Tag sei auch seine Kuh im Stall ganz wild geworden und weder er noch das Kalb hätten von ihr Milch bekommen.

Rakering, Wolfsegg, 1687: Susanna Hutterin wurde des Butterzaubers verdächtigt, weil sie in der Sonnwendnacht Butter gerührt habe.

Ottnang, 1648: Susanne Lachnerin hatte angeblich die Kirchenglocken mit Butter geschmiert, um bei ihren Kühen einen höheren Milchertrag zu haben. Ihr Wissen darüber, sagte sie aus, hätte sie vom Wirt in Ottnang, der wiederum habe es vom Halter in Puchheim. Der Wirt habe sie schon vor drei Jahren in den Turm zum Glockenschmieren geschickt. Er habe daraufhin soviel Butterschmalz gehabt, dass er es nach Wolfsegg und Aspach verkaufen konnte.

Thalheim, Schöndorf, Landgericht Wartenburg, 1668: Der 36jährige Georg Kofler schmierte die Glocken von Schöndorf und Thalheim mit Butter, damit seine Kühe besser Milch geben. Gelehrt hätte es ihn seine Stiefmutter, die das Wissen vom Wochenmarkt in Vöcklabruck mitgebracht habe.

In Verbindung mit dem Milchzauber stand auch das wichtigste Hexentier, die Kröte (Höpping, Hepping, Broatling). Im Volksglauben, hieß es, man solle sie auf eine Haselgerte spießen, man glaubte, sie spritze Gift und nannte sie „Luada“. Als Hexentier trug sie auch den Namen „Schmalzbäurin“ weil sie für die Hexe Schmalz spie. In anderen Sagen speit sie auch Eier, Butter, Mehl usw. Die Kröte produziert diese Dinge aber nicht selbst, sondern sie werden anderswo gestohlen.

Autoren: Irene und Christian Keller, 2014

Glaube? Aberglaube? – Volksfrömmigkeit - Dokumentation der Ausstellung im Kulturgut Hausruck vom 26. April bis 2. November 2014 und 2017.