Darunter versteht man Opfergaben, die man dem Wind, dem Wasser, der Erde oder dem Feuer brachte. Sie entsprechen dem Denken, dass die ganze Natur beseelt ist (Animismus) und die Elemente wie Personen zu behandeln sind. Deshalb wird das Opfern bei uns im Volksmund als „Füttern“ bezeichnet.

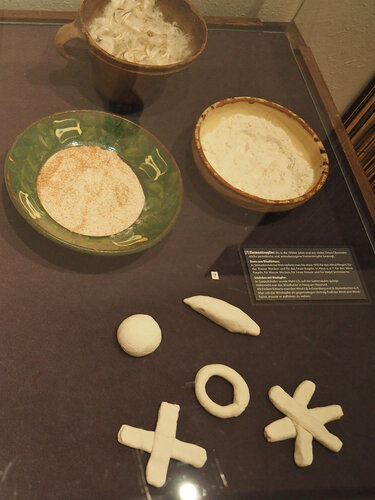

Es gab periodische Opfer, die oft mit kirchlichen Festen verbunden waren. Dem Wasser opferte man zu Nikolo, dem Wind legte man besonders geformte Brote zu Dreikönig und Fastnacht auf Zaunpfähle und am Dreikönigstag wurden Brote in der Erde vergraben (Buchkirchen, Kremsmünster). Meist stand dies in Zusammenhang mit dem Backen des „Störibrotes“, dem man als echtem Kultbrot magische Eigenschaften zuschrieb.

Geopfert wurde unter dem Dach (Wendling: Mehl und Teig), in der Herdglut am Christtagsmorgen, im Brunnen oder in der Hauslache. Windopfer brachte man an Bäumen, Zaunpfählen und Gattersäulen an.

Man sah dies als Art Vertrag, „fraß“ der Wind die Speise, durfte er keinen Schaden anrichten.

Gelegentliche Elementeopfer wurden im Bedarfsfall gegeben. Besonders für Windopfer gibt es viele Belege aus Inn- und Hausruckviertel.

In St. Marienkirchen a.d. Polsenz benutzte man beim Herannahen eines Sturmes Weihwasser und eine Beschwörungsformel, in Reindlmühl/ Gmunden einen „Segen“ und in Klaus stellte man eine Schaufel mit Bröseln, Asche, Salz und Weihwasser vor die Tür, hielt dem Wind ein Kreuz entgegen und sprach einen Spruch.

Den Wind dachte man sich als lebendes Wesen, als Windsbraut oder „Windspraudern“, wie sie in Grieskirchen, Hofkirchen an der Trattnach, Kematen oder „Windssproadn“, wie sie in Gaspoltshofen genannt wird. Man hielt sie auch für den Teufel und rief ihr z.B. in Kirchberg am Inn „Saudreck-Hansi“ oder auch „Saudröck, geh weg“ entgegen, weil man sich Teufel und Hexen oft in Schweinegestalt vorstellte. Deshalb spuckte man gegen den Wind auch dreimal aus, was überhaupt gegen Dämonen als hilfreich galt.

Wehte der Wind anhaltend und heftig, nahm man z.B. in Andrichsfurt, Aurolzmünster, Hohenzell, Pattigham, Pötting und Hinterleiten bei Gaspoltshofen und in vielen anderen Orten an, jemand habe sich aufgehängt. Eine Vorstellung, die vermutlich noch auf Wotan als Windgott zurückgeht, der die Gehängten und Geräderten in seinem Heer mit sich führt. Auch das Schaukeln von Gehängten am Galgen dürfte zu dieser Vorstellung beigetragen haben.

Den Wind fütterte man oft mit Mehl auf Gattersäulen (Gaspoltshofen), Federn (Geiersberg), oder Hafermehl (Haag).

Es gab bestimmte Elementebrote. In Grieskirchen waren es kleine zu Weihnachten aus Störibrot hergestellte Laibchen, die man ins Feuer, in den Brunnen oder auf einen Baum gab, in Kematen buk man zu Weihnachten runde Brotlaibe für den Wind, in Pötting runde Zelten, die man in der Mettennacht auf die Bäume hängte. In St. Agatha hängte man zu Silvester rechteckige Lebkuchenformen an den nächsten Baum. In Schaumburg, Anrath bei Waizenkirchen und Gampern wurde ein großer Wind-, bzw. Wassertag begangen (27., 29., 30. Dezember), an dem man seinen Besitz umschritt und auf Zaunpfählen Brocken von an diesem Tag gegessenen Speisen für den Wind niederlegte oder in fließendes Wasser warf.

Windbannern schrieb man die Fähigkeit zu, den Wind aufhören lassen zu können. Es sollten Sonntagskinder sein, die, besonders wenn sie Schweinemilch trinken würden, den Wind sehen könnten. Meist waren das diejenigen, die auch als Wender und Anbraucher tätig waren.Windopfer sind im Volkskundeatlas aus den 1930er und selbst bis in die 1950er Jahre noch bezeugt. In 72 Prozent der Fragebögen wurde von ihnen berichtet. Im Bezirk Grieskirchen waren es 44%, in Vöcklabruck 29,5% und in Ried 20,5% der Fragebögen, die Angaben über Windopfer enthielten. Im Bezirk Braunau dagegen kannten nur 3% der Befragten solche Opfer.

Abergläubische Vorstellungen in Verbindung mit den Elementen

Feuer: Um sich vor Feuer zu schützen, mussten Sonnwendfeuer entzündet werden und an Himmelfahrts-, Pfingstsonn- und Fronleichnamstagen durfte man nicht bleichen. Man sollte keinen Krebs ins Haus bringen, weil dieses sonst abbrannte, vermutlich, weil Krebse beim Kochen rot werden.

Warf ein Tier, das normalerweise mehrere Jungen bekam, nur eines, musste man dieses ertränken, sonst brannte das Haus ab, wenn es später neunmal um dieses herumging. Verbrannte bei einem Feuer ein Hund oder eine Katze, so glaubte man, das Haus werde innerhalb von sieben Jahren ein zweites Mal abbrennen. Man sollte es daher in einem solchen Fall an einer anderen Stelle wieder aufbauen.

In den ersten Balken beim Hausbau musste man drei eiserne Nägel einschlagen und ein Kreuzzeichen machen.

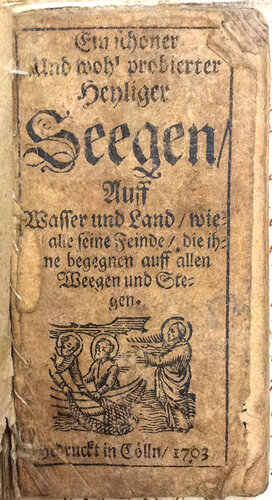

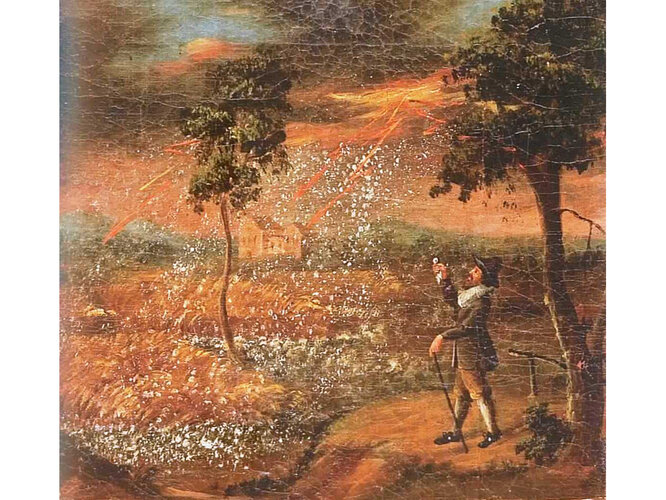

Feuersegen wurden oft von Priestern selbst oder mit deren Einwilligung gesprochen. Das Ansprechen des Feuers geschah schon von Weitem, nach dreimaligem Sprechen des Segens musste man dreimal unter Gebeten um das brennende Haus gehen.

Kolomani-Segen oder Romanusbüchlein halfen gegen Feuer ebenso, wie die Sator-Formel, die Herzog Ernst sogar in seiner „Tellerverordnung“ auf Teller schreiben ließ, die jeder gegen Feuer im Haus haben musste.

Auch ein ins Feuer geworfenes Antlass-Ei sollte helfen, eine Methode, die man 1891 in Geboltskirchen, beim großen Brand in Niederentern, noch versucht haben soll.

Wasser: Es spielte eine große Rolle bei der Zukunftsdeutung. An der Straße Ried/ Pattigham war ein sogenannter „Hungerbrunnen“ ein anderer in Waldzell. Blieb das Wasser dort aus, deutete man dies als Vorzeichen von Krieg oder Katastrophen. Brunnen zum Versiegen bringen konnten nicht nur Hexen, auch Sechswöchnerinnen sollten besser kein Wasser aus ihnen schöpfen. Wer sich neun Tage nicht wasche, hieß es, gehe ein Teufelsbündnis ein.

Unwetter: Da man den Wind als Person sah und Unwetter durch Hexen verursacht glaubte, stellte man spitze Gegenstände gegen Gewitter auf, damit sich der Wind daran verletze.

Das Wetterläuten wurde lange Zeit gegen Gewitter angewandt. Der Glockenton sollte zum Gebet aufrufen (was erlaubt war). Man schrieb ihm aber auch eine Dämonen abwehrende Wirkung zu. Im Hexenhammer galt dies als erlaubtes Mittel, Joseph II. verbot es allerdings 1783. Dennoch läutete man weiter, wie z.B. eine Anklage gegen 64 Bauern zeigt, die zweimal gegen das Verbot in der Pfarrkirche Oberhofen wettergeläutet hatten. Sie sagten aus, sie würden sich an das Verbot niemals halten, sperre man ihnen die Kirche zu, so würden sie sie aufbrechen. Eine besonders gute Wetterglocke soll um 1685 die kleine Filialkirche Affnang zu Gaspoltshofen gehabt haben. In Eferding diente die große Glocke als Wetterglocke, in Ried im Innkreis wurde die Glocke aus dem Jahr 1525 als Wetterglocke geläutet. Sie trägt Bilder und Inschriften, die darauf hindeuten. In der „Läutordnung“ 1839 der Stadtpfarrkirche von Schärding hieß es: „Bey heran nahenden Gewittern wird ein kurzes Zeichen zum Gebethe mit der zweiten Glocke gegeben.“ Manchmal wurden sogar Menschen beim Wetterläuten vom Blitz erschlagen oder die Glocke zersprang. In Kallham wurde am 1. Juli 1649 um Mitternacht die Mesnertochter Veronika Gall beim Wetterläuten vom Blitz erschlagen.

Auch das Wetterschießen war weit verbreitet, schon 1860 schoss man in Voitsdorf auch Böller. Man musste mit Steinkugeln schießen und bis 1800 verwendete man geweihtes Pulver, um die Wetterhexen zu treffen.

Die Kunst des Wettersegnens beherrschte z.B. ein Schulmeister in Wolfsegg, er schickte mit einem Holzkreuz und Sprüchen die Unwetter nach Schwanenstadt weiter und konnte auch Wetterhexen aus der Luft schießen.

In Zell an der Pram warf man gegen Unwetter drei Hagelkörner in den Weihwasserkessel. Antlasseier und Wettersegen, wie der Donatussegen, konnten ebenfalls schützen.

Autoren: Irene und Christian Keller, 2014

Glaube? Aberglaube? – Volksfrömmigkeit - Dokumentation der Ausstellung im Kulturgut Hausruck vom 26. April bis 2. November 2014 und 2017.