1. Schutzmittel gegen die Fraisen

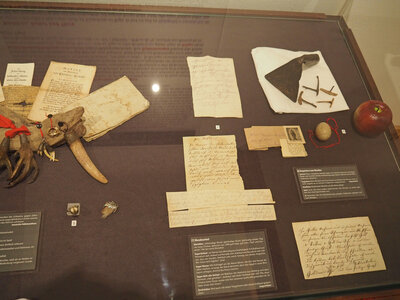

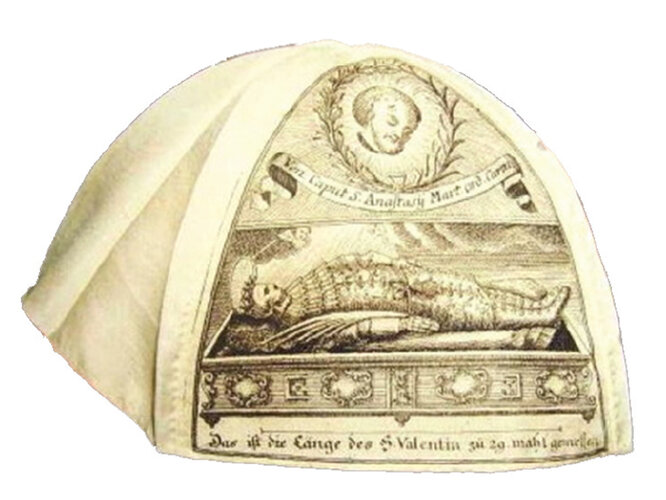

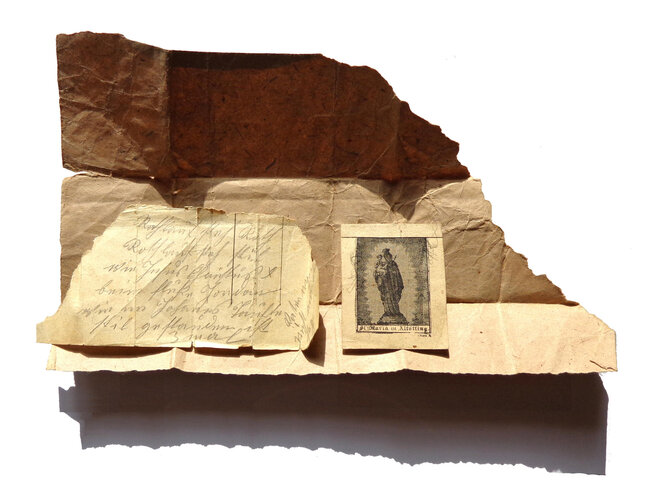

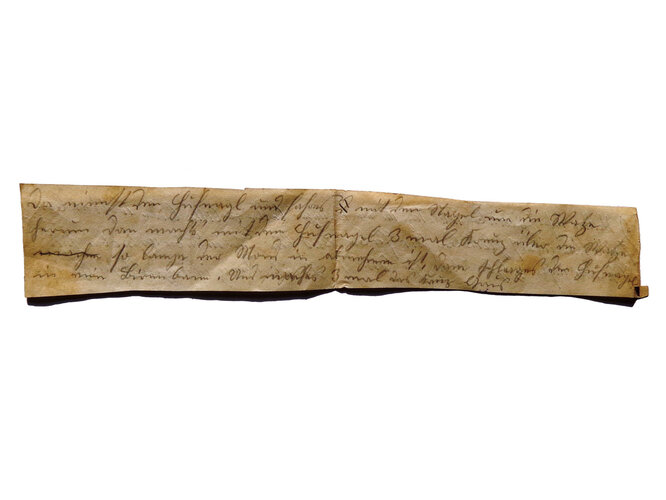

Die Fraisen waren eine gefürchtete Erkrankung im Kindesalter mit heftigen Fieber- und Krampfanfällen, die oft zum Tod führten. Als Abwehr gegen die Fraisen gab es eine Vielzahl volkstümlicher Mittel. Fraisenketten waren kleine Ketten oder Stoffbändchen mit verschiedenen Amuletten. Die Anzahl sollte ungerade sein, Lochsteine, Fraisen- oder Schrecksteine, Breverl, Wallfahrtsmünzen, Gichtkugeln, Wolfszahn, Maulwurfskrallen, Neidfeigen, „Verreckerl“, Korallen, Turboschnecken, Malachitherzen, versteinerte Haifischzähne („Natternzungen“), Loretoglöckchen usw. wurden angehängt. Stallbettnkettn waren große Fraisenketten, die man auch für das Vieh und für magische Handlungen verwendete. Knochen, Haarbüschel, Tierzähne, Kupfermünzen, Hufnägel, Kreuze und Wolfgangihackln finden sich daran. Fraisenhäubchen und Fraisenhemdchen wurden besonders im Kloster Loreto bei Salzburg hergestellt. Man legte sie bei Anfällen unter den Kopfpolster des Kindes. Fraisenbriefe mit sehr ähnlichen Texten kursierten in den Ortschaften und wurden denen, die sie brauchten, geliehen und immer wieder abgeschrieben. Man legte sie dem Kranken unter Vorlesen und Gebeten auf.

Im Bezirk Braunau verwendete man Natternwirbeln, in Wendling schwarze Käfer, die man in Stoffbeuteln dem Kind um den Hals hängte, in Rottenbach Fraisenketten-, briefe und Breverl, in Haag Fraisenbriefe, die die Baderin Kindern umhängte. In Schildorn nahm man sogar Krenscheiben und in St. Thomas das Brautkleid der Mutter oder einen Fensterflügel zum Auflegen bei Anfällen.

2. Amulette

Das Tragen von Gegenständen mit magischen Kräften, als die man besondere Muscheln, Schnecken und Steine sah, war schon in der Steinzeit üblich.

Amulett aber auch Votiv war die Gebärkröte, bzw. das Krötenvotiv. Man sah die Gebärmutter als lebendes Wesen, das im Körper herumwanderte. Deshalb wurden solche Kröten bei Unterleibsbeschwerden aber auch bei Geburtsschwierigkeiten oft gespendet. Man fand sie in der Mariahilfkapelle in Lambach und in der Schacherbauerkapelle in Neukirchen an der Enknach.

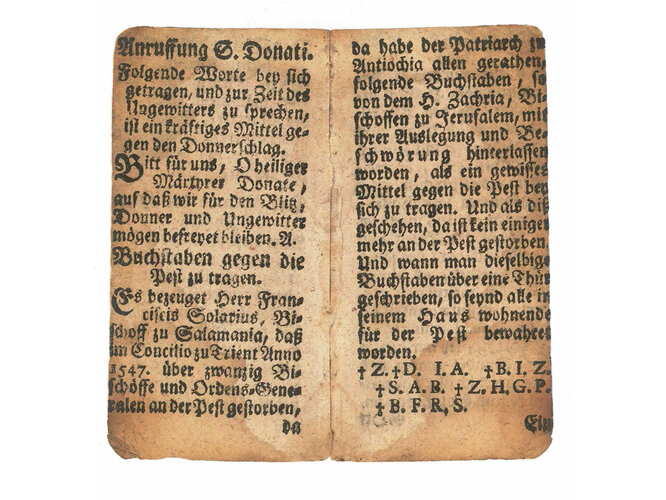

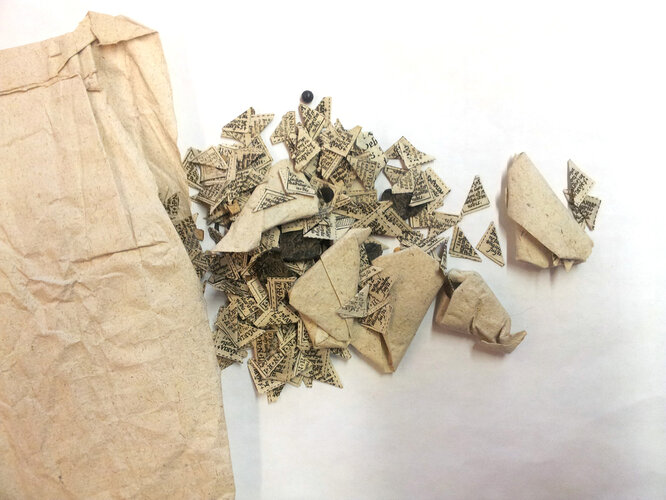

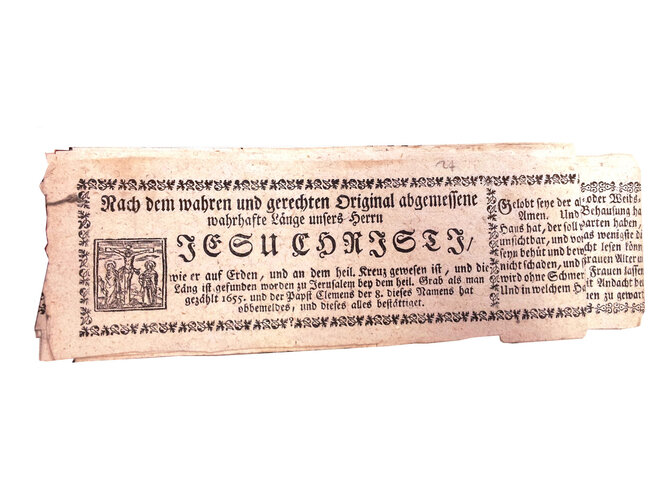

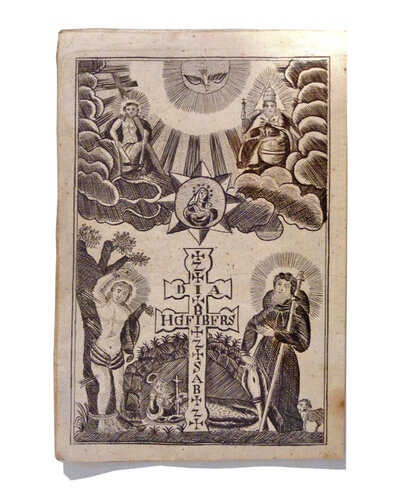

Auch die Breve (Breverl) waren ein beliebtes Amulett, besonders bei Soldaten. Manchmal waren es nur Stoffstückchen mit Gebeten, mystischen Zeichen und Heiligenbildern oder es waren auch Teile getrockneter Früchte oder rote Tuchstückchen zur Hexenabwehr beigefügt, fast immer war ein Benediktuspfennig dabei. Dieser hatte auf einer Seite den hl. Benedikt, auf der anderen ein Kreuz mit eingeschriebenen Buchstaben. Sie wurden auch unter der Schwelle eingegraben oder beim Schatzbeten als Schutz verwendet. Zachariaskreuze, mit dem Segen des Papstes Zacharias, sollten der Pestabwehr dienen, Ulrichskreuze vor Fallsucht und Ratten schützen. Scheyerkreuze, aus dem Kloster Scheyern in Bayern, galten wegen dem ähnlichen Klang von Scheyer und Schauer als Wetterkreuze besonders zur Hagelabwehr.

Auch Ringe wurden gegen Krankheiten getragen. Es gab Gichtringe oder Krampfringe, dünne Ringe, die aus drei Sargnägeln geschmiedet wurden.

Zahnperlen sollten den Kindern beim Zahnen helfen: Sie waren aus weißen Beinstücken oder aus harten schwarzen Fruchtsamen der Pfingstrose gemacht, die man den Kindern um den Hals hängte. In Wendling warf man den ersten Zahn mit dem Spruch „Maus, i gib dir an boanern, gib mir an stoanern!“ über die Schulter, in Eberschwang und Schildorn hieß der Spruch: „Feuer, i gib dir an boanen, gib mir an stoanern.“

Als magische Steine sah man Blutstein (Hämatit), man schabte sein rotes Pulver zum Blutstillen ab. Als Augensteine wurden Achatstücke wegen ihrer augenähnlichen Zeichnung verwendet. Fellerlsteine, Kugeln aus Achat von Augapfelgröße, sollten gegen Star helfen, wenn man sie in Teig buk und auf das Aug auflegte. Krebsenstoanl, Kalkablagerungen männlicher Krebse, sollten, im Aug hin- und hergerollt, Fremdkörper aus diesem entfernen.

3. Das Einkeilen von Krankheiten

Im Bezirk Braunau „keilte“ man bis nach 1920 Krankheiten in Holz ein. Diese Praktik beruht auf dem Gedanken, die Krankheit sei ein Dämon, den man so gefangen halten bzw. an einen anderen Ort verbannen könne. Besonders bei Leistenbrüchen aber auch gegen Fraisen wurde das Einkeilen von dem „Anbraucher“ oder Wender ausgeübt. Er schnitt dem Kranken die Fingernägel und die Zehennägel oder nahm Haare von ihm und wickelte sie in Papier. Dann ging er vor Sonnenaufgang an einem ersten Freitag im Monat oder bei abnehmendem Mond zu einer jungen Eiche und bohrte ein Loch in ihr Holz. Er mischte die Bohrspäne mit den Nägeln des Kranken und drehte das Ganze, meist gemeinsam mit einer Münze, in Werg ein, verkeilte es in der Eiche und verklebte die Stelle mit Wachs. Vernarbte die Beschädigung des Baumes, so sollte der Kranke gesund werden.

Die Eiche könnte auf einen Zusammenhang mit Baumkulten noch aus heidnischer Zeit hindeuten. Sie galt als heiliger Baum Wotans. Manchmal versuchte man dem Ganzen doch einen christlichen Anschein zu geben, indem man beim Verkeilen Gebete sprach und den Kranken anleitete, ebenfalls zu beten.

4. Wenden, Anbrauchen, Zaubersprüche und Segen

Aus der Volksheilkunde sind eine Unzahl von Sprüchen bekannt, die man gegen Krankheiten benutzte. Schon die Namen verschiedener Krankheiten deuteten darauf hin, dass man sie als von dämonischen Wesen verursacht sah (Hexenschuss, Alpdrücken). Die ältesten Heilverfahren der Menschheit bestanden aus Zaubersprüchen, aus Besprechen, Bannen und Vertreiben der Krankheit durch magische Handlungen.

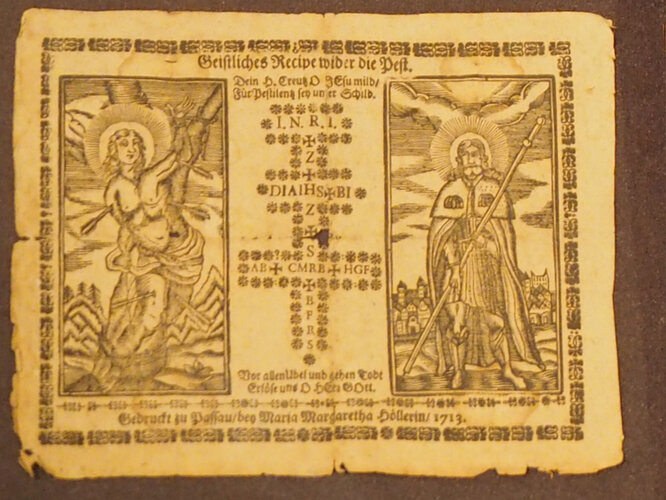

Diese Verfahren werden unter dem Begriff „Sympathiemittel“ zusammengefasst. In Oberösterreich ist dafür die Bezeichnung Wenden gebräuchlich. Man meinte damit ursprünglich das tatsächliche Umwenden oder Umdrehen von Gegenständen oder Personen, später aber jeden Versuch, durch magische Verfahren Krankheiten abzuwehren, „zum Guten zu wenden“. Zu den Segen verwendete man meist noch verschiedene Hilfsmittel wie Hölzchen, Hufnägel, Äpfel oder einen Trogscherer. Sprachrhythmus und Wiederholungen waren dabei wichtig. Buchstabenkombinationen wurde auch eine magische Wirkung zugeschrieben. Beim Zachariassegen bedeutete jeder Buchstabe einen Satz eines Psalmverses. Schon bei der Pest 1713 wurde der Segen im vollen Wortlaut in Linz gebetet. Gegen die Grippe schrieb man in der Gegend von St. Georgen bei Grieskirchen ZJDL+A+BJZ+SABFZHGF+BFBS an die Tür, vermutlich eine Ableitung des Zacharias-Segens.

5. Büchlein, Zettel und Tiere

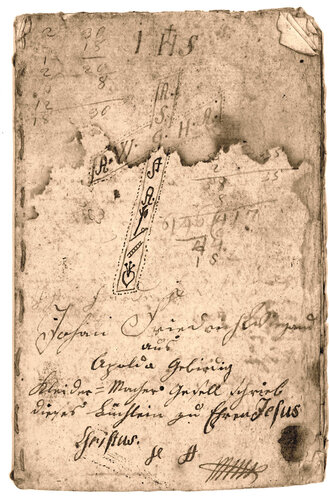

In den meisten volkskundlichen Heilrezepten mischt sich Kräuterkunde mit Magie. So fand sich auch am Haslingerhof in Geboltskirchen ein kleines Heil- und Zauberbüchlein, in dem man naturheilkundliche und magische Rezepte findet. Leinöl sollte gegen Viehläuse helfen, eine getrocknete Kröte, die man auf Vergiftungen oder Geschwüre legt, sollte das Gift ausziehen.

Der Volksglaube meinte, gegen die Fraisen sollte man ein neugeborenes Hündchen, das das gleiche Geschlecht wie das Kind haben musste, im Backofen verbrennen, und dem Kind das daraus gewonnene Pulver verabreichen. Ebenfalls gegen die Fraisen sollte ein Bein aus dem Schädel eines Schweins helfen, das zwei augenähnliche Löcher hatte. Bei sich getragen, verhindere es auch das Verirren und wurde daher „Wögweisal“, Wegweiserl, genannt. Auch der „Scher“, der Maulwurf, spielte in der Volksmedizin eine Rolle. In einem Analogiezauber musste man den Maulwurf, der in der Erde wühlt, in der Hand zerdrücken, um den, im Finger „wühlenden Fingerwurm“, eine Eiterung des Fingers, zu bekämpfen. Blutungen konnte man stillen, wenn man sich ein Säckchen mit einer Maulwurfvorderpfote umhängte.

Man musste ihm aber die Pfote abgebissen haben. „Beiweri“, die Nester der Bienen, Wespen etc., besonders die Waben, nahm man zum Räuchern gegen Geschwüre, Spinnen musste man eingeschlossen in einer Nuss um den Hals tragen, dann würden sie Gift und Krankheiten auf sich ziehen.

Autoren: Irene und Christian Keller, 2014

Glaube? Aberglaube? – Volksfrömmigkeit - Dokumentation der Ausstellung im Kulturgut Hausruck vom 26. April bis 2. November 2014 und 2017.