Unter Wallfahrt versteht man das gemeinsame oder auch einzelne „Wallen“ (Gehen, Pilgern) zu einem Gnadenbild. Dieses ist für gewöhnlich wundertätig und das Ziel der Wallfahrt ist z.B. ein Gelöbnis oder eine Bitte. Am Wallfahrtsort muss dann eine bestimmte religiöse Handlung vorgenommen werden.

Wallfahrtsorte entstanden auch oft an alten Kultplätzen, bei Quellen, Bäumen und Steinen.

Obwohl sich schon der heilige Hyronimus um 400 gegen die „Steinanbeter“ wandte und Karl der Große um 800 kultische Mahlzeiten in Zusammenhang mit der Verehrung von Bäumen und Quellen unter Strafe stellte, hielten sich diese Kulte doch hartnäckig. So arrangierte sich das Christentum mit ihnen und baute seine Kirchen und Kapellen auf die alten Heiligtümer.

Quellen

waren immer zuerst da, es war das Heilwasser, das die Menschen anzog. In Andrichsfurt steht die Bründlkapelle zu Maria Pötting, am Kolomansberg bei Mondsee ist eine Quelle für Fuß- und Augenkranke, in St. Thomas bei Pattigham war bis 1784 eine Wallfahrtskirche bei einer heilkräftigen Quelle. Das Heilbründl in Gaspoltshofen versiegte, weil ein Bauer seinem Pferd darin die Augen wusch. Das Pferd konnte wieder sehen, doch der Bauer erblindete und die Quelle verlor ihre Heilkraft.

Bäume

wurden als Symbol des Lebens gesehen. In Antiesenhofen gab es Häuser beim heiligen Baum, der Ortsname Heiligenbaum bei Lambrechten weist auf einen solchen hin und in Maria Aich bei Aurolzmünster ist der Baum mit einer Höhe von vier Metern und einem Umfang von fünf Metern noch immer im Inneren der Kapelle zu finden. In Maria Feichten bei Hohenzell dagegen ist der Baum verschwunden, weil Wallfahrer immer Späne von ihm mitnahmen. Die Kapelle wurde besonders bei Augenleiden besucht.

Steine:

„Heilige“, schon von alters her verehrte Steine findet man besonders im Mühlviertel, aber auch im Inn- und Hausruckviertel dürften „heilige Steine“ verehrt worden sein. Bei der Wallfahrtskirche St. Agatha gab es „Heiligensteinhäuser“. Bei Aspach, bei der roten Kapelle gegen den Grindelsberg zu, soll es eine Steinsäule gegeben haben, die der Fruchtbarkeit von kinderlosen Paaren dienlich war. Auch im Redlalmgebiet, etwa 200 Schritte von der Almhütte entfernt, stand früher ein Lochstein, der heilende Kräfte für Hände und Füße, die man in das Loch steckte, hatte. Er steht heute an einer kleinen Nebenstraße in Hausrucked.

Seltsame Heilige

Um Wallfahrten und Kirchen ranken sich oft fast skurrile Legenden. So soll das Marienbild in Ampflwang beim Pflügen gefunden worden sein. Es wurde zuerst in Atzbach verehrt und erst vor 200 Jahren nach Ampflwang überbracht. Als es an einem brennenden Haus vorbei getragen wurde, erloschen die Flammen.

Nicht so freundlich war das Marienbild, das einmal auf dem Urtlfeld in Geboltskirchen stand. Als um 1870 der damalige Förster Martinowitz aus der Simmering von der Tochter des Geboltskirchner Gastwirtes Juli Wagner abgewiesen wurde, schoss er im Zorn auf das Marienbild. Zwei Kugeln durchschlugen die rechte Wange der Muttergottes. Kurze Zeit später bekam der Förster an der rechten Wange ein Geschwür, an dem er nach vierjährigem Leiden starb. Das Bild befindet sich heute in der Kirche Bruckmühl, eine Kopie am Dreiherrenspitz.

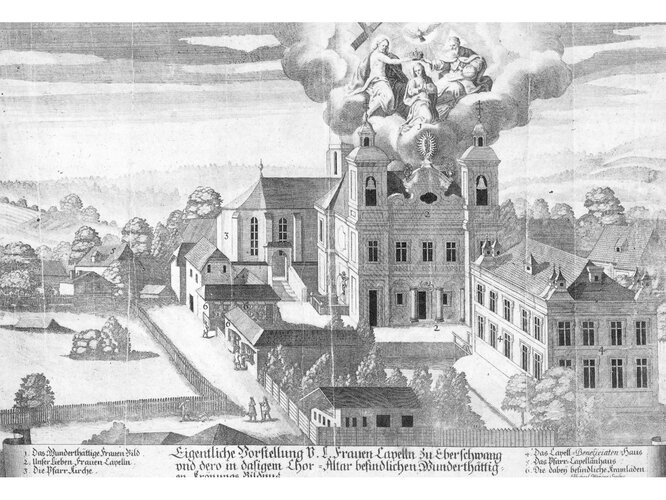

Viel Entrüstung erregte in der Zeit der Aufklärung eine Mariendarstellung in der Wallfahrtskirche zu Eberschwang. Schon seit 1448 bestand diese Wallfahrtskirche und war 1684 von Graf Tattenbach erneuert und mit zwei Türmen versehen worden. Sie war „Unser Lieben Frau Fürbitt“ geweiht. In der Halle des Altarraumes waren links und rechts Grotten. In der einen war ein Vesperbild und eine Christusstatue, aus deren Wunden Wasser floss. In der linken Grotte aber befand sich der Stein des Anstoßes, über den sich besonders die Aufklärer ereiferten. Es war eine Marienstatue, aus deren Brüsten das Heilwasser floss. Diese Figur verschwand leider beim Abriss der Kapelle zwischen 1801 und 1804. Die Christusfigur aus deren Wunden einst Heilwasser floss, ist, schwer beschädigt und ohne Kopf, noch in der Kirche Eberschwang zu sehen.

Autoren: Irene und Christian Keller, 2014

Glaube? Aberglaube? – Volksfrömmigkeit - Dokumentation der Ausstellung im Kulturgut Hausruck vom 26. April bis 2. November 2014 und 2017.