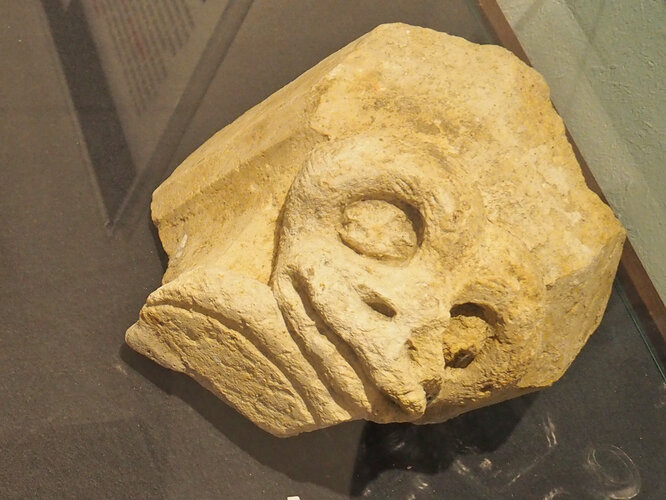

Vermutete man bösen Zauber, so griff man oft auch zu Mitteln, die nicht dem christlichen Bereich entstammten. Gegen den schon in der Antike gefürchteten Bösen Blick, gegen das Aussenden krankmachender Strahlen durch die Augen, schützte man sich durch Neidfeigen oder Verschreifeigen. Als Ursache für die Behexung vermutete man oft den Neid. Auch zuviel Loben sah man als Ausdruck des Neides und es musste „berufen“ oder „beschrien“ werden. Die Formeln „unberufen“ oder „etwas verschreien“ stammen aus diesen Vorstellungen. Gegen das Verneiden oder Verschreien sollte die Neidfeige schützen. Es handelt sich dabei eigentlich um eine obszöne Geste, die den Geschlechtsverkehr symbolisiert. Die Feige stand stellvertretend für die weiblichen Geschlechtsorgane und war wie der Phallus ein Abwehrzeichen gegen Dämonen. Zeigte man einem angreifenden Hund diese Geste, konnte man ihn bannen.

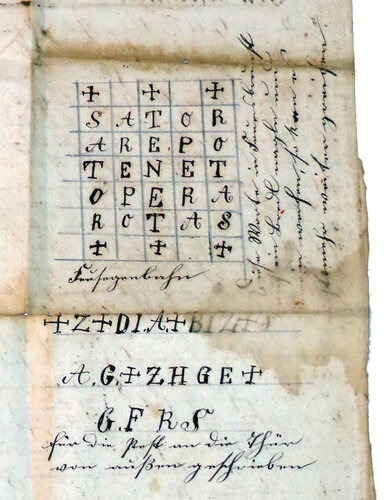

Auch die Sator-Formel hatte die Macht Dämonen abzuwehren, aber auch Feuer zu löschen und vieles mehr. Die magische Buchstabenkombination ist mindestens 2000 Jahre alt und ihr Sinn noch immer umstritten. Die Worte wurden als „Der Sämann Arepo hält mit Mühe die Räder“ oder „Der Sämann hält den Pflug, der Arbeiter die Räder“ übersetzt. Durch eine Umstellung ergibt sich aber auch „Satan, gib den Schatz zurück“. In Kreuzform geschrieben, werden die Buchstaben zum Anfang des Vaterunser.

Eine Kunst der Wender und Anbraucher war das Anbinden, Anbannen oder Anfrieren. Sie konnten oft Gespanne anbinden, sodass man die Pferde nicht mehr vom Fleck bringen konnten. Wusste der Fuhrmann aber, welche Speiche der Wagner zuerst gemacht hatte, konnte er diese abschlagen und weiterfahren. Durch einen Analogiezauber brach er dabei auch den Fuß des Anbanners.

Das Anbinden wurde auch gegen Diebe angewandt. Hierbei lag der Glaube zugrunde, dass man einem anderen durch Zauber die Seele entlocken könne, worauf der seelenlose Leib reglos stehen bleiben müsse. Der Banner müsse ihm dann die Seele wiedergeben, indem er den Bann löste. War der Gebannte zauberkundig, konnte er vielleicht selbst den Bann lösen, indem er die Schuhe aus- oder verkehrt herum anzog. Auch das Ausziehen des Gewandes und das Rückwärtsgehen werden als Mittel, den Bann zu lösen, genannt.

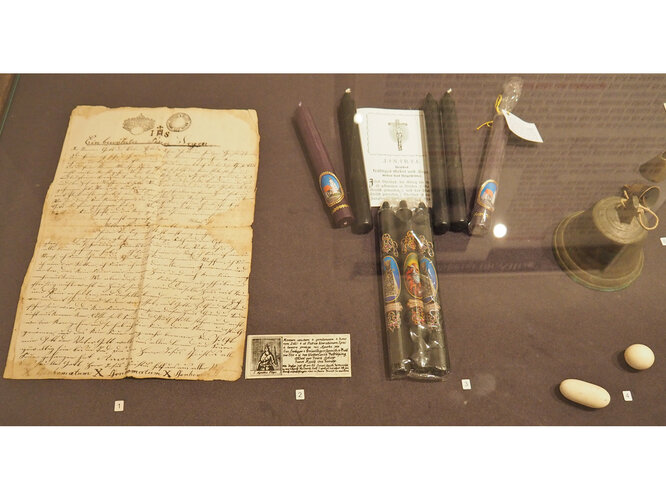

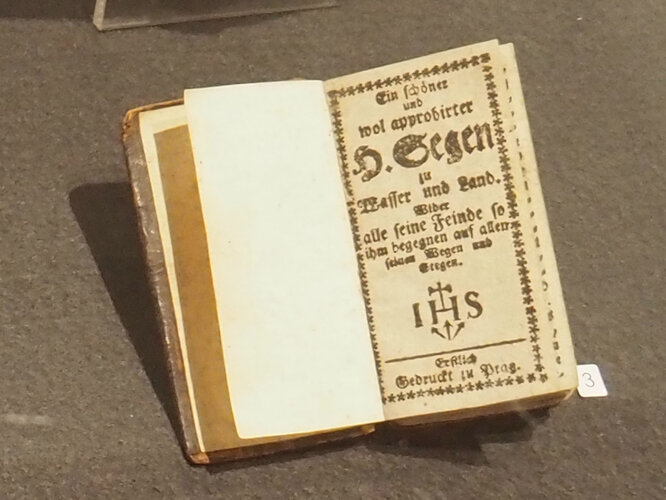

Ein solcher „Diebssegen“ war der Kolomani-Segen, den man z.B. in Altenhof am Hausruck verwendete, besonders weil die Kirche diesem Heiligen geweiht ist. Man hielt durch diesen Spruch den Dieb auf einer Stubenbank fest, oder er musste innerhalb des Zaunes stehen bleiben. Löste man ihn vor Sonnenaufgang nicht aus dem Bann, verbrannte er. Die Formulierungen in manchen „Diebsbannsegen“ waren zutiefst heidnisch und daher wurde diese Praktik von der Kirche verboten.

Wollte man den Namen des Diebes herausfinden, gab man in Schwanenstadt einen Schlüssel in ein Buch, sodass die obere Hälfte herausragte. Dann hüllte man das Buch in ein Tuch ein. Der herausragende Griff des Schlüssels wurde zwei Personen auf die Zeigefinger gelegt. Diese nannten heimlich den, den sie in Verdacht hatten, den Diebstahl begangen zu haben, mit Tauf- und Zunamen. Dies tat man so lange, bis sich der Schlüssel im Buch umdrehte und das Buch zu Boden fiel. Der in diesem Augenblick genannte Name war der des Diebes.

Wollte man Gestohlenes zurückbringen, schreckte man selbst vor Teufelsanrufungen nicht zurück. Mit Feuer, Salz und einem Pflugrad rief man den Dieb in Teufels Namen auf, das Gestohlene sofort zurückzubringen. Auch mit drei Nägeln aus einer Totenbahre, die man in Armensünderschmalz (aus den Leichen Hingerichteter) geschmiert hatte, wollte man den Dieb zwingen, das Gestohlene zurückzubringen. Ebenso sollte das Drehen von Wagenrädern flüchtige Diebe zurückholen, je schneller man drehte, desto schneller musste der Dieb zurücklaufen.

Autoren: Irene und Christian Keller, 2014

Glaube? Aberglaube? – Volksfrömmigkeit - Dokumentation der Ausstellung im Kulturgut Hausruck vom 26. April bis 2. November 2014 und 2017.