In Krisenzeiten versuchte man, durch magische Mittel sein Leben zu erhalten. Das Schatzgraben oder Schatzbeten gehörte zu den am meisten geübten und in Prozessen abgehandelten magischen Praktiken.

1. Schatzgraben mittels magischer Bücher

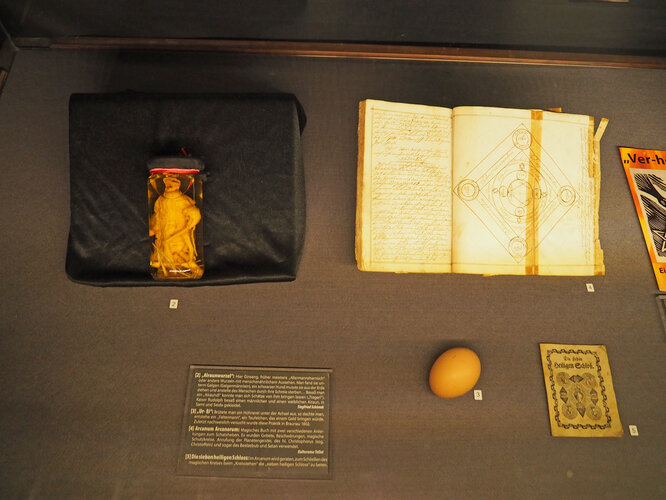

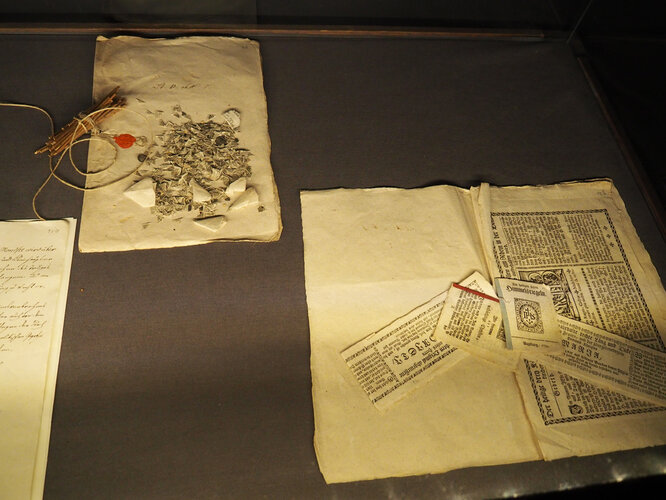

Im Bezirksheimathaus Tollet befand sich ein Buch zum Schatzgraben, ein sogenanntes Arcanum. Auf 135 in Kurrent geschriebenen Seiten werden zwei verschiedene Anleitungen zum magischen Schatzheben gegeben, von denen eine ein „Christophorusgebet“ ist. Bei beiden Arten müssen magische Kreise gezogen werden, magische Utensilien wie Drudenmesser mit neun Kreuzen und Monden, geweihte Kerzen usw. sind nötig und natürlich muss man einen Ort wissen, an dem ein Schatz vergraben ist. Um diesen muss man einen magischen Kreis ziehen. Man kann aber auch nur Erde von dem Ort mitnehmen und den Kreis dann überall machen. Unter Gebeten muss man zu dritt den Kreis betreten, keiner von ihnen darf eine schwere Sünde begangen haben. Der Geisterbeschwörer, der Klügste unter ihnen, gibt die Anleitungen.

Er soll durch Reliquien oder Ähnliches geschützt sein. Die Geister müssen mit Namen angesprochen werden und man muss ihnen sagen, dass sie in schöner menschlicher Gestalt erscheinen sollen, nicht mit Feuer und ohne einem Menschen Schaden zuzufügen. Auch ob man Goldmünzen, Silbermünzen oder Edelsteine will, muss man mit ihnen klären. Namen der Geister seien Aratron, Bethor, Phaleg, Hagith, Och, Ophiel und Phul. Es handelt sich hierbei um die sogenannten Planetengeister.

Unter Gebeten werden diese Geister angerufen, immer im Namen Gottes, der Heiligen usw. und es wird ihnen befohlen, einen Schatz zu bringen. Dazwischen betete man das Johannesevangelium, dem man durch seine Einleitung „Am Anfang war das Wort“, magische Fähigkeiten zuschrieb. Auch die Satorformel und der Benediktussegen kommen als Schutzmittel vor. Wenn die Planetengeister den Schatz trotz mehrmaliger Beschwörung nicht bringen sollten, wird zu stärkeren Mitteln gegriffen und es werden Luzifer, Beelzebub und deren höllischer Anhang beschworen. Hatten die Geister den Schatz gebracht, musste man sie wieder loswerden, was oft nicht so leicht war.

Man musste ihnen notfalls ein Kreuz entgegenhalten und den Kreis wieder verschließen.

Bei der zweiten Art des „Schatzbetens“ wurde statt den Planetengeistern der heilige Christophorus angerufen. Diese Praktik war so häufig, dass sie den Namen „Christoffeln“ erhielt. Wieder bezeugen verschiedene Prozesse die Häufigkeit dieser Praktiken:

Vöcklabruck, 1681: Eine Landstreicherin wurde mit einem Faustbuch zum Geisterbeschwören aufgegriffen.

Puchheim, 1686: Zwei Schatzgräber gruben im Garten eines Bauern, der Schatz hatte sich aber schon „verzuckt“, war nicht mehr da.

Obernberg, 1757: Ein angeblicher Schatzgräber und ein Student betrogen einen Wirt, dem sie einredeten, auf seinem Feld liege ein Schatz.

Lambach, 1738: Ein Student aus Lambach wurde im Landgericht Rannariedl wegen Schatzgrabens verhaftet und das Haus seines Vaters in Lambach nach abergläubischen Schriften durchsucht. Dem Abt von Lambach rät Graf Lamberg in der Kirche scharf gegen das sündhafte Schatzgraben zu predigen.

Neben dem Arcanum gab es eine Unzahl Bücher, die dem Schatzgraben dienen sollten, wie Faustbücher, Romanusbüchlein usw. Das Schatzgraben galt, wie viele Sagen zeigen, als äußerst gefährlich. Manchmal wurde man die Geister nicht mehr los oder sie holten einen der Schatzbeter mit List aus dem Kreis und nahmen ihn mit sich. Betrieben wurde das Schatzheben besonders an ehemaligen Lagestellen von Burgen. Beim Piesinger in Haag, (ehemalige Burg Rudolfspitz), berichtet eine Sage, sei man Kreis gestanden, um einen Schatz zu heben, jemand habe aber durch Provokation des Teufels gesprochen und der Schatz sei wieder verschwunden.

2. Andere Arten des Schatzgrabens

Ein Ordner in Kloster Lambach enthält eine von einem Untertanen konfiszierte andere Anleitung zum Schatzgraben. Sie wirkt viel volkstümlicher und einfacher. Man muss einen Tisch aus neuem Holz machen, drei Trinkgläser, Messer, Semmeln, süßen Wein und ein kleines rotes Röckchen an einem Ort, von dem man wisse, dass dort ein Schatz sei, bereitstellen. Unter den Tisch stellte man eine Räucherpfanne, auf den Tisch Feder, Papier und Tinte. Dann müsse man das Johannesevangelium dreimal beten und die Hüter des Schatzes mit lauter Stimme rufen. Die Bergmännlein würden kommen und alles aufschreiben, was man wissen wolle. Nach drei Tagen würde man dort den Schatz finden.

3. Reichtum durch einen Spiritus familiaris

Darunter versteht man ein Teufelchen in einem Glas oder einen anderen dienstbaren Geist, den man auch „Geldbrüter“, „Geldscheißer“ oder „Tragerl“ nannte, weil er alles Gewünschte herbeibringen musste.

Verschiedene berühmte Männer sollen so einen Geist besessen haben, z.B. Vergil und Paracelsus. Man muss einen solchen Flaschenteufel aber bei Zeiten loswerden, sonst verliert man seine Seele. Dies ist oft nicht so leicht, weil man ihn immer billiger verkaufen als kaufen muss. Der Besitz eines „Spiritus“ wies im Gerichtswesen auf ein Teufelsbündnis hin, dennoch versuchte so mancher, sich einen solchen zu verschaffen.

Frankenmarkt, 1572: Der Hafnermeister Hans Hölzel wurde wegen Zauberei und des Besitzes eines Spiritus familiaris angeklagt, auch Schatzgräberei soll er betrieben haben. Den „Geist“ habe er vom Puxbaumer in Wolfsegg gehabt, er sei aber nicht echt gewesen, sagte er aus.

Lambach, 1714: Der Tischler Gotthard Schwänzenberger soll einen „Teufel im Glas“ erworben haben.

Wels, 1752: Der Stadtrichter befragte zwei Verdächtige, die einen „Spiritus erkhaufft und hierdurch betrogen worden seyn.“

Eferding, 1673: Ein Fleischhacker wurde wegen Besitz eines Buches zur Schatzgräberei und eines Geistes inhaftiert.

Puchheim, 1676/77: Wolf Gräbmer wurde der Prozess wegen eines Zauberspiegels, eines Spiritus familiaris und wegen Schatzgrabens gemacht. Er wurde mit dem Versprechen freigesprochen, dass er seine Schulden zahle und ein ehrsames Leben führe.

4. Reichtum durch Ausbrüten eines Ur-Eis

Auch auf diese Weise konnte man zu einem dienstbaren Geist kommen. Das Ei musste man unter dem Arm ausbrüten, dann würde ein „Schratt“ schlüpfen, der Geld bringe. Schon Agrippa von Nettesheim beschreibt dies in seiner „Occulten Philosophie“.

Obernberg, 1802: Der Drechsler Andrä Baumeister wollte ein Ur-Ei ausbrüten. Er hatte das Ei in Teufels Namen drei Wochen lang unter den linken Arm getan und warm gehalten. Mit einer Nadel hatte er das Ei aufgestochen und den „Flattermann“, der darinnen war, herausgenommen und in ein Glas gegeben. Sie wollten dann das „Teufelchen“ vom Pfarrer segnen lassen, damit es ihnen Geld bringe.

5. Reichtum durch eine Alraun-Wurzel

Sie ist die bekannteste aller Zauberpflanzen, der Name bezeichnet eigentlich die Wurzel der Mandragorapflanze. Durch botanische Schriften gegen Ende des Mittelalters, in der die Mandragora- Wurzel mit ihrem menschenähnlichen Aussehen abgebildet war, verbreitete sich der Zauberglaube auch im einfachen Volk. Gegen 1400 gab es erste Hinweise auf Zauberpraktiken mit Hilfe dieser Wurzeln.

In Grimmelshausens Buch „Simplizissimus“ von 1668 ist der Alraun ein „Galgenmännlein“, das unter dem Galgen aus dem Samen eines gehängten Jünglings wächst. Sein Erwerb stellt eine Art Teufelspakt dar. In Oberösterreich hielt man Alraune für Kinder des Teufels. Findet man etwas nicht, so sagt man, das Alraundel sitze darauf. Gute Alraune heißen „Tragerln“, weil sie ihrem Besitzer alles herbeibringen, böse Alraune quälen das Vieh.

Kaiser Rudolph II. besaß einen männlichen und einen weiblichen in Samt und Seide gekleideten Alraun mit den Namen Maryon und Trudacyas.

Autoren: Irene und Christian Keller, 2014

Glaube? Aberglaube? – Volksfrömmigkeit - Dokumentation der Ausstellung im Kulturgut Hausruck vom 26. April bis 2. November 2014 und 2017.