Hochzeiten und Begräbnisse gehörten zu den althergebrachten Ritualen und waren an festgelegte Regeln gebunden. Zusammen mit der Taufe waren Hochzeiten und Trauerzeremonien vor allem eine gesellschaftliche und repräsentative Angelegenheit, bei der sich die entsprechenden sozialen Schichten unter anderem zu politischen und sonstigen Verhandlungen trafen. Das Begräbnis und die Hochzeit waren nach einem festgelegten Protokoll geregelt, das ganz genau die Abfolge und den Stil der Feier vorschrieb. Dies betraf gleichermaßen die einzelnen Schritte, Kleider, deren Stil und Farbe, bis hin zum Ablauf des Festmahles. Sorgfältig ausgewählte Gäste bekamen bei diesen Veranstaltungen Gedenkmünzen, die vor allem die höhere Aristokratie prägte und verschenkte.

Als bedeutendster Gast wurde der Herrscher angesehen, der allerdings in den wenigsten Fällen teilnahm, sondern sich stattdessen von einem seiner hochrangigen Hofbeamten vertreten ließ. Ein gewichtiges Wort redete bei den Hochzeiten und Begräbnissen die Kirche mit.

Die Adeligen heirateten Frauen von entsprechendem Rang, ein niedrigerer Rang konnte eventuell durch ökonomischen Vorteile wett gemacht werden. Über die Eheschließung verhandelten die Familien oder die Vormunde und legten meist schon mehrere Jahre vorab den Hochzeitstermin vertraglich fest. Die Ehebereitschaft, sozusagen die „Erfüllung der Ehe“, kam erst mit der Geschlechtsreife bzw. der Fähigkeit Kinder zu zeugen und auf die Welt zu bringen.

Die Braut musste bei der ersten Hochzeit Jungfrau sein, beim Bräutigam wurde eine gewisse „Erfahrung“ vorausgesetzt. Die Mädchen mussten helle Kleider tragen, wichtig war auch ein Kranz als Symbol der Reinheit. Nach der Hochzeitsnacht erhielten die Jungverheirateten Geschenke, meistens Juwelen und luxuriöse Gegenstände. Oft schenkte man edle Bettwäsche als Erinnerung an die bedeutendste Aufgabe der Ehe – der Zeugung von Kindern. Nach der Hochzeit folgte die Braut ihrem Mann auf sein Gut.

Das Motto „Memento mori!“ war vor Jahrhunderten mehr präsent als heute. Jeder musste auf seinen Tod vorbereitet sein, Frömmigkeit und finanzielle Unterstützung der Kirche sollte jedem einen Platz im Himmel reservieren. Selbstverständlich gab es auch ein Testament, das von den Adeligen schon in jungen Jahren verfasst wurde. Bestandteil dessen war ebenfalls ein Vorschlag des Betroffenen, wie sein Begräbnis aussehen sollte.

Nach dem Tod balsamierte man den Körper meistens ein und bahrte ihn an einer Ehrenstelle im Schloss, in der Kapelle oder in der Kirche auf. Zwischen Tod und Begräbnis konnten auch einige Monate vergehen. Einen Höhepunkt der Feier stellte ein Trauerzug mit dem Sarg des Verstorbenen dar, welcher von den nahesten Verwandten begleitet wurde.

Anschließend folgte eine Messe in der Kirche. Falls der Adelige auf Reisen verstarb, gab es mehrere Trauerzüge. Der längste führte vom Sterbeort bis nach Hause, entlang mehrerer Stationen in verschiedenen Orten, wo dann das symbolische Abschiednehmen und die Seelenmessen stattfanden.

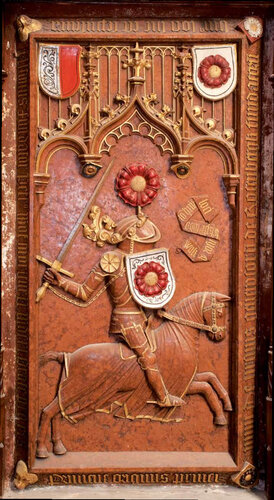

Die Herren von Rosenberg. Vom Wirken und Erbe einer Adelsfamilie – Dokumentation zur Sonderausstellung im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt (Arkadengang im Schlosshof) vom 10. Juni bis 28. August 2022. Die Ausstellung wurde 2011 vom Regionalmuseum Krumau Český Krumlov (Mgr. Filip Lysek und Mgr. Ivan Slavik) und Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt (Fritz Fellner) unter Mitwirkung des Tschechischen nationalen Denkmalinstituts konzipiert und gestaltet. 2022 wurde sie, ergänzt um einige Tafeln, erneut im Mühlviertler Schlossmuseum gezeigt. Die Bilder stammen aus den genannten Institutionen.