Über die Krankheiten des Adels und ihre Heilung informiert eine Reihe von Quellen. Eine sehr detaillierte Auskunft geben Briefe. Die Bedeutung einer guten Gesundheit ergab sich auch aus einer rein amtlichen unpersönlichen Korrespondenz.

Selten fehlte in der Einleitung der Wunsch für die gute Gesundheit des Adressaten, was sich oft in der Begrüßung und im Abschied wiederholte. Ihre gesundheitlichen Probleme und Krankheiten beschrieben die Adeligen oft detailliert in ihren Tagebüchern. Über die Krankheiten der Familie des Herrschers des Dominiums können wir in den Memoiren oder Chroniken lesen. Doch wie unterschiedlich war der Zugang zur Krankheitsversorgung vor Jahrhunderten im Vergleich zur heutigen Zeit?

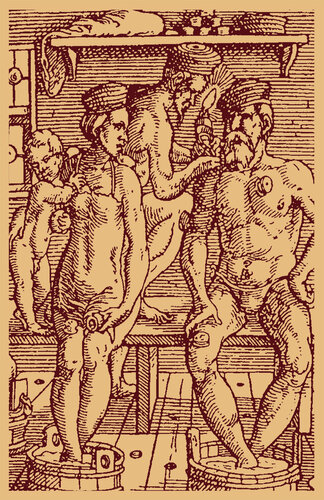

Die Gesundheitsversorgung unterschied sich im Wesentlichen kaum von der heutigen und konzentrierte sich auf Ruhe im Bett, Wärme und genug Flüssigkeit. Als ein universales Heilmittel galt warmer Wein mit Gewürzen und Kräutern, auch Bier hat man heilende Wirkung zugeschrieben. Kleinere Verletzungen behandelten der Barbier oder der Wundarzt, welche auch den Aderlass durchführten, Blutegel ansetzten, verrenkte Arme und Beine heilten oder Zähne zogen.

Zur verbreitetsten Methode des Heilens gehörte der Aderlass, bei der man Blutegel oder Schröpfgläser ansetzte. Weitere Methoden waren das Hervorrufen von starkem Schwitzen, Durchfall oder Erbrechen. Dabei ging man von der Überzeugung aus, dass durch das „Ablassen“ von schädlichen Stoffen auch die Gifte den Körper verließen, die die Krankheit verursachten. Oft hatten diese drastischen Prozeduren eine Gegenwirkung und der Kranke fühlte sich danach noch geschwächter.

Schlechte Verpflegung, wenig Bewegung und der übermäßige Fleischkonsum führten zu einer Reihe von Krankheiten. Der Adel litt unter Gicht, Verdauungs- und Darmbeschwerden. Die gefürchtetste Krankheit, die in regelmäßigen Wellen die europäischen Länder vom 14. bis zum 18. Jhdt. heimsuchte, war die Pest. Wer konnte, versuchte der „Pestluft“ so weit wie möglich auszuweichen und entfernte sich von der betroffenen Stadt oder dem Herrschaftsgut.

Eine Möglichkeit, die müden Gebeine und den Geist zu erfrischen, boten Bäder. Für eine Ganzkörperregenerierung eigneten sich verschiedene Anwendungen wie Bäder, Wickel und Trinkkuren. Ein Lieblingsort von Vilém (Wilhelm) und Petr Vok (Peter Wok) war Dobrá Voda (Gutwasser) unweit von Nové Hrady (Gratzen). Bereits seit dem 15. Jhdt. gab es ein Kurhaus auch in Třeboň (Wittingau), wo zum Heilen von Patienten das Moor der nahegelegenen Torflager genutzt wurde.

Die Herren von Rosenberg. Vom Wirken und Erbe einer Adelsfamilie – Dokumentation zur Sonderausstellung im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt (Arkadengang im Schlosshof) vom 10. Juni bis 28. August 2022. Die Ausstellung wurde 2011 vom Regionalmuseum Krumau Český Krumlov (Mgr. Filip Lysek und Mgr. Ivan Slavik) und Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt (Fritz Fellner) unter Mitwirkung des Tschechischen nationalen Denkmalinstituts konzipiert und gestaltet. 2022 wurde sie, ergänzt um einige Tafeln, erneut im Mühlviertler Schlossmuseum gezeigt. Die Bilder stammen aus den genannten Institutionen.