Adalbert Stifter: Rezeptions- und Forschungsgeschichte im 20. und 21. Jahrhundert

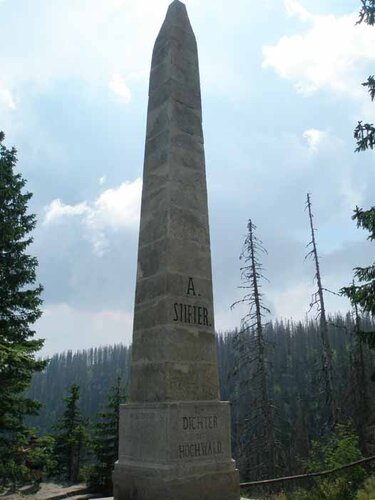

Denkmäler

Während Stifter zu seinen Lebzeiten auch in Oberösterreich, abgesehen von einigen Freunden und Bekannten, nur wenig gelesen wurde – das Linzer Gymnasium hatte Stifters Werke nicht in seiner Bibliothek –, erinnerte man sich nach seinem Tod, dass er ein weithin bekannter Schriftsteller gewesen sei und als Schulrat, Landeskonservator und Kunstförderer in Oberösterreich nachhaltig gewirkt habe.

1871 wurde ihm auf dem St.-Barbara-Friedhof in Linz ein Grabmal errichtet, am Plöckensteiner See wurde 1877 ein 15 Meter hoher Obelisk aufgestellt und 1902 das Stifterdenkmal vor dem oberösterreichischen Landhaus. Fortan zitierten Festredner gerne aus seinen Werken und sein Name war allgemein bekannt, bekannter als das, was er geschrieben hatte.

Kritische Werkausgabe

Bis zur Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurden Stifters Werke kaum zur Kenntnis genommen. Im Lager des Heckenast-Verlages stapelten sich unverkäufliche Stifter-Bände.

Erst als von 1901 an in Prag die Bände der kritischen Ausgabe von Stifters Sämmtlichen Werken zu erscheinen begannen, setzte eine namhafte Stifterforschung ein. August Sauer – Professor in Prag und Leiter der Ausgabe – trat in der Einleitung zum ersten Band der Erzählungen 1904 vehement für eine Neubewertung Stifters ein, wobei er darauf hinwies, dass Stifter keineswegs eine „leidenschaftslose Natur“ und ein „Fanatiker der Ruhe“ gewesen sei.

Angeregt durch das Votum Friedrich Nietzsches für den bisher verkannten Nachsommer, machte Ernst Bertram 1907 in seiner Dissertation auf die Schreibtechnik und die Stilkunst Stifters aufmerksam und hob die Besonderheit seines malerischen Blicks hervor.

Erik Lunding und Thomas Mann

Eine wichtige Anregung zur Um- und Aufwertung Stifters gab 1946 der dänische Literaturwissenschaftler Erik Lunding, der Stifter in die Nähe des Existenzialismus rückte. Daneben aber gab es auch eine Forschungsrichtung, für die Stifter der unangefochtene Verkünder einer christlich-humanistischen Weltanschauung war, von ihr wurde z. B. Der Nachsommer zum „Gesetzbuch des wahren Lebens“ erhoben.

Diese Auffassung stand im Widerspruch zu Thomas Manns Bemerkung: „Stifter ist einer der merkwürdigsten, hintergründigsten, heimlich kühnsten und wunderlich packendsten Erzähler der Weltliteratur, kritisch viel zu wenig ergründet.“ (1949)

Historisch-kritische Gesamtausgabe

Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Stifter wie kein anderer Autor des 19. Jahrhunderts Gegenstand einer ungemein regen nationalen und internationalen Forschung geworden, die nicht nur in zahlreichen Symposien in aller Welt ihren Niederschlag gefunden hat, sondern auch in einer unüberschaubar gewordenen Sekundärliteratur. Zu dieser sehr intensiven literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzung hat nicht zuletzt die seit 1978 erscheinende Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke und Briefe einen Anstoß gegeben.

Themen der neueren Stifterforschung

Wiederholt aufgegriffene Themen der neueren Stifterforschung sind:

- Die Darstellung der poetischen Verfahrensweisen auf Grund der handschriftlichen Überlieferung

- Die Gegenüberstellung von metaphorischer und naturwissenschaftlicher Beschreibung

- Die Gegenüberstellung von Textoberfläche und darunter liegender Bedeutung

- Das Ineinandergreifen von Beschreibung, Beobachtung und Erzählung

- Die Spannung zwischen religiösen und naturwissenschaftlichen Erkenntnismöglichkeiten

- Die Darstellung des Innenlebens durch äußere Zeichen und Merkmale

- Das Verhältnis von domestizierter und katastrophischer Natur

- Die Spannung von „sanftem Gesetz“ und tigerartiger Anlage des Menschen

- Der Gegensatz von Zuversicht und Angst, von Familiengeschichte und Machtgeschichte

- Das Verhältnis von literarischem Modell und außerliterarischer Lebenswelt

Rezeption durch Literaten

Stifters Aktualität zeigt sich aber nicht nur in dem regen wissenschaftlichen Interesse, sondern vor allem auch in der Verwobenheit mit dem gegenwärtigen literarischen Leben. Schriftsteller wie Thomas Bernhard, Peter Handke, Hermann Lenz, Hermann Friedl, Peter Rosei, Julian Schutting, Leopold Federmair, Arnold Stadler, Franz Josef Czernin, Michael Donhauser u. a. setzen sich mit dem Leben Stifters und der Thematik seiner Erzählungen auseinander und reflektieren, wie weit Stifters Art zu schreiben, ihr Schreiben beeinflusst hat.

Video:

> Unterrichtsfilm im Auftrag des Bimez über Adalbert Stifter (youtube)

Autor: Alfred Doppler, 2011