Thomas Bernhard

Geburt in den Niederlanden, erste Jahre in Wien

Thomas Bernhard wurde am 9. Februar 1931 in Heerlen (Niederlande) als unehelicher Sohn der Hausangestellten Herta Bernhard geboren; seinen Vater lernte er nie kennen. Nach den ersten Lebenswochen in Pflegeunterkünften in den Niederlanden lebte Thomas Bernhard bis 1935 unter ökonomisch schwierigen Bedingungen bei den Großeltern in Wien. Der Großvater mütterlicherseits, Johannes Freumbichler – ein weitgehend erfolgloser Heimatschriftsteller aus dem Salzburger Flachgau –, wurde zur prägenden Person von Bernhards frühester Lebenszeit.

Kindheitsjahre in Salzburg und Traunstein

1935 zog Bernhard mit den Großeltern nach Seekirchen am Wallersee (Salzburg). 1937 übersiedelte er mit der Mutter und deren Ehemann Emil Fabjan (seit 1936) nach Traunstein (Oberbayern). 1944 trat Bernhard in eine Salzburger Hauptschule ein und wechselte 1945 in ein Gymnasium; er wohnte zu dieser Zeit in einem zuerst nationalsozialistisch, ab 1945 katholisch geführten Schülerheim. 1946 übersiedelte die gesamte Familie nach Salzburg. 1947 brach Thomas Bernhard die Schule ab und begann eine Kaufmannslehre.

Frühe Konfrontation mit Krankheit und Tod

Um die Jahreswende 1948/49 erkrankte Bernhard lebensgefährlich: Nach einem Aufenthalt im Salzburger Landeskrankenhaus verbrachte er bis 1951 u. a. mit einer Lungentuberkulose mehrere Aufenthalte in Heilstätten, v. a. in der Lungenheilstätte Grafenhof bei St. Veit im Pongau. In diesen Jahren starben die wichtigsten Bezugspersonen: 1949 der Großvater, 1950 die Mutter. Im selben Jahr 1950 begegnete Bernhard seinem „Lebensmenschen“ Hedwig Stavianicek, einer um fast 37 Jahre älteren Wiener Ministerialratswitwe, mit der ihn bis zu deren Tod 1984 eine enge Freundschaft verband.

Journalistische Tätigkeit, Studium, literarischer Durchbruch

Zwischen 1952 und 1955 war Bernhard beim sozialistischen Demokratischen Volksblatt (Salzburg) tätig; er verfasste Gerichtssaalberichte, aber auch kulturkritische Arbeiten und Feuilletons. 1955 begann er an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mozarteum in Salzburg zunächst ein Gesangs-, später auch ein Regie- und Schauspielstudium; Letzteres schloss er 1957 mit der Bühnenreifeprüfung ab. Während seiner Studienzeit trat er auch mehrmals als Schauspieler auf.

Zwischen 1957 und 1960 war Bernhard mit dem Komponisten Gerhard Lampersberg befreundet, der auch einige seiner Texte vertonte. 1960 wurden auf dem Tonhof (Maria Saal, Kärnten), der Lampersbergs Frau Maja gehörte, erste dramatische Arbeiten uraufgeführt.

Nach ersten Lyrikbänden (1957/58) gelang Bernhard 1963 mit dem Roman Frost (Insel Verlag) der literarische Durchbruch. 1965 erhielt er den Literaturpreis der Freien und Hansestadt Bremen. Mit der Zuerkennung des Georg-Büchner-Preises (1970) erfuhr er die endgültige Anerkennung als einer der führenden deutschsprachigen Autoren. Im selben Jahr etablierte er sich mit der Uraufführung des Stücks Ein Fest für Boris in Hamburg auch als Dramatiker.

Ansiedlung in Oberösterreich

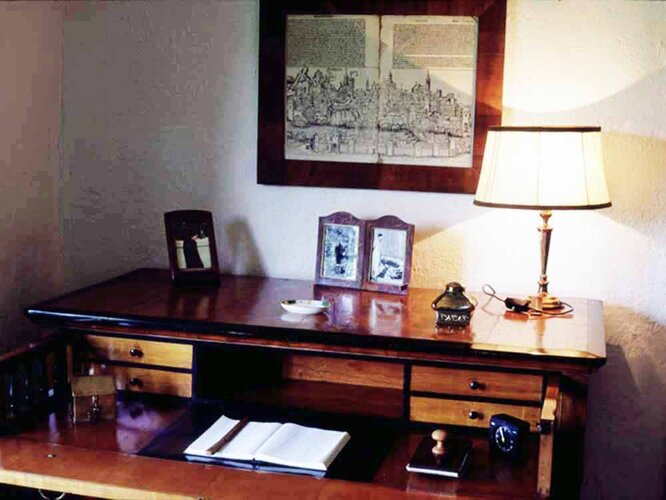

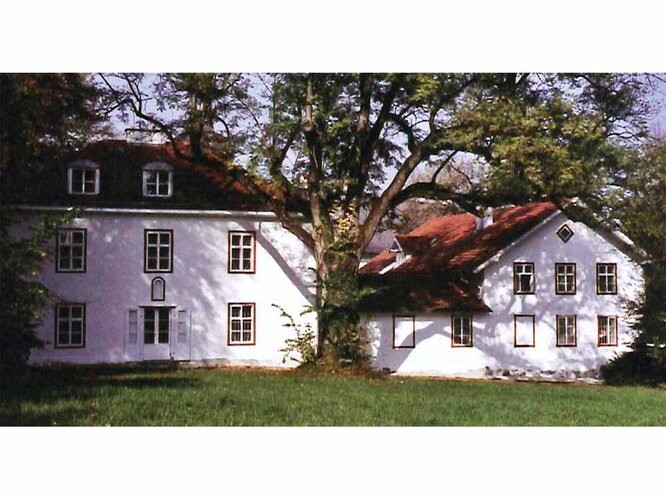

1965 erwarb Bernhard in Obernathal bei Ohlsdorf einen Vierkanthof, den er in jahrelanger Arbeit restaurierte; in den folgenden Jahren kaufte er zwei weitere Häuser bei Reindlmühl (1971) und Ottnang (1972). Das südliche Oberösterreich fand in vielfältiger Weise Eingang in Bernhards Schreiben; zunehmend tauchten Namen aus seiner neuen Lebensumgebung im Kontext der literarischen Fiktion auf: Ortsnamen wie Altensam, Stocket (im Roman Korrektur, 1975, der z. T. im Kobernaußer Wald angesiedelt ist), Peiskam (im Roman Beton, 1982) oder Traich (in der Glenn-Gould-Phantasie Der Untergeher, 1983). Der umfangreichste Prosatext Auslöschung. Ein Zerfall (1986) ist in Wolfsegg angesiedelt. Schon 1968 hatte eine Erzählung sogar den Titel von dem Ort Ungenach erhalten.

Daneben hielt sich Bernhard regelmäßig in Wien in der Wohnung Hedwig Stavianiceks in der Döblinger Obkirchergasse auf.

Ein bevorzugtes Reiseziel Bernhards bildete über viele Jahre Jugoslawien, wo ein beträchtlicher Teil der schriftstellerischen Arbeit erfolgte. In der späteren Lebenszeit reiste er mit Vorliebe in den mediterranen Süden (Portugal, Spanien usw.) – auch aus gesundheitlichen Gründen: Eine unheilbare Immunerkrankung (Morbus Boeck) machte ihm seine letzten Lebensjahre zur Qual. Dennoch konnte er Ende der 1970er Jahre weitere größere Reisen unternehmen: 1977 nach Italien, in den Iran und nach Ägypten sowie nach Israel, 1979 in die USA (New York) und 1981 in die Türkei; zuvor hatte er bereits (ab 1963) mehrmals Polen besucht.

Öffentliche Erregungen

Neben seinen literarischen Erfolgen machte Bernhard wiederholt mit öffentlichen Provokationen von sich reden. 1968 löste er mit seiner Dankesrede anlässlich der Verleihung des Kleinen Österreichischen Staatspreises (für das Jahr 1967) einen Skandal aus. Sein erstes bei den Salzburger Festspielen uraufgeführtes Stück Der Ignorant und der Wahnsinnige (1972) wurde dort aufgrund des so genannten ‚Notlicht-Skandals‘ nur ein einziges Mal gespielt (Die geforderte Abschaltung des Notlichts am Ende wurde aus feuerpolizeilichen Gründen nicht erlaubt). In seinem ersten autobiografischen Band Die Ursache. Eine Andeutung (1975) bezeichnete er die Stadt Salzburg als „katholisch-nationalsozialistischen Todesboden“; der Salzburger Stadtpfarrer erwirkte gerichtlich eine Streichung gegen ihn gerichteter Passagen. 1984 wurde der Roman Holzfällen. Eine Erregung auf Antrag Gerhard Lampersbergs, der sich in einer Romanfigur verunglimpft sah, vorübergehend beschlagnahmt. Im „Bedenkjahr“ 1988 (50 Jahre Anschluss Österreichs an NS-Deutschland) verursachte Bernhard mit seinem am Wiener Burgtheater uraufgeführten letzten Theaterstück Heldenplatz eine heftig geführte Diskussion über die nationalsozialistische Vergangenheit des Landes.

Thomas Bernhard starb, nur einen Tag nach dem 40. Todestag seines Großvaters, am 12. Februar 1989 in seiner Gmundener Wohnung und wurde im Grab Hedwig Stavianiceks auf dem Grinzinger Friedhof in Wien beigesetzt. Ein letztes Mal erregte er mit seinem Testament Aufsehen: Er verbot darin die Veröffentlichung aller zu Lebzeiten unpubliziert gebliebenen Texte sowie die öffentliche Aufführung und den Druck aller seiner Werke in Österreich. Etwa ein Jahrzehnt nach seinem Tod wurde dieses Aufführungsverbot allerdings von seinem Halbbruder und Erben Dr. Peter Fabjan wieder aufgehoben.

Frühe Publikationen

Bernhards früheste Veröffentlichungen (Prosa ab 1950, Lyrik ab 1952) beschwören häufig noch eine heile ländliche Welt, in der traditionelle Formen des Zusammenlebens Stabilität und Kontinuität gewährleisten. Ende der 1950er Jahre erschienen drei Lyrikbände: Auf der Erde und in der Hölle (1957), In hora mortis und Unter dem Eisen des Mondes. Diese Gedichte beschreiben keine positive Welt mehr, sie handeln von Vergänglichkeit, Verzweiflung und Tod.

Romane und Erzählungen bis zur Autobiografie

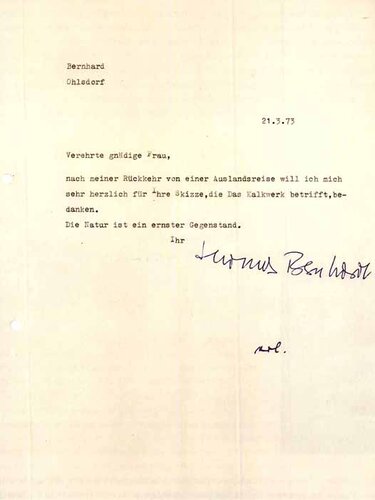

In seinem ersten großen Roman Frost (1963) unternahm Bernhard – konträr zur überlieferten Glorifizierung des Landlebens im Kontext der Heimatliteratur – eine radikale Entzauberung der Provinz, wobei er auf der Allgegenwart von Krankheit und Tod insistierte. Auch in den folgenden Prosabänden – etwa im Roman Verstörung (1967), der mit dem langen Monolog eines Angehörigen der aristokratischen Führungsschicht des alten Österreich endet – bebildert er wortmächtig die „Krankheit der Auflösung“ (Frost): den Zerfall individueller Existenzen, aber auch den Niedergang gesellschaftlicher Ordnungssysteme. Seine Hauptfiguren leben meist in der Einsamkeit abgeschlossener Wohnbereiche – ein Beispiel dafür ist der Schauplatz des Romans Das Kalkwerk (1970). In diesem Text findet sich ein weiteres typisches Bernhard-Motiv: die Arbeit an einer existenzentscheidenden Schrift, welche die Bernhard‘schen Figuren jedoch nie erfolgreich abschließen können.

Autobiografische Werke

1975 begann Bernhard eine fünfbändige Reihe autobiografischer Romane. In Die Ursache. Eine Andeutung erinnert er sich an seine Schul- und Internatsjahre in Salzburg, wo er das ungebrochene Weiterwirken autoritärer Erziehungsstrukturen vom Nationalsozialismus zum Nachkriegs-Katholizismus in Österreich erlebte. Der Keller ist der Bericht über seinen Schulabbruch und die damit verbundene Flucht aus den staatlichen und religiösen Erziehungsinstitutionen. Der Atem und Die Kälte handeln von der durch Krankheit und nahen Tod geprägten Leidenszeit des jugendlichen Bernhard. In Ein Kind wird auf die als Paradies erlebte Kindheit im Salzburger Flachgau zurückgeblendet, aber auch auf die komplizierte Beziehung zu seiner Mutter.

Späte Prosa

Gleichzeitig wurde in Bernhards Werk eine neue Tendenz erkennbar: die Bereitschaft zur Selbstironie und zum Spiel mit autobiografischen Elementen – etwa in der Erzählung Ja (1978) und dem Roman Beton (1982). Besonders großen Einfluss auf nachfolgende Autoren übte die Kurzprosa-Sammlung Der Stimmenimitator (1978) aus. Zu den meistgelesenen Büchern Bernhards gehört die autobiografische Erzählung Wittgensteins Neffe. Eine Freundschaft (1982) über einen engen Verwandten des Philosophen Ludwig Wittgenstein.

In dem oft als Schlüsselroman über die österreichische Kulturszene gelesenen Holzfällen. Eine Erregung (1984) kann man die bevorzugte Position des Autors studieren: die Haltung des Beobachters im Hintergrund, der seine Umgebung schonungslos analysiert. In seinem 1985 veröffentlichten Roman Alte Meister. Komödie überrascht Bernhard mit der vom Verlust eines geliebten Menschen ausgelösten Relativierung aller künstlerischen und philosophischen Geistesprodukte. Sein umfangreichster Prosaband Auslöschung. Ein Zerfall (1986) entfaltet ein letztes großes Szenario der Selbst-Durchsetzung gegen das gesamte familiäre und gesellschaftliche Erbe.

Theaterstücke, Filme

Zwischen 1970 und 1988 veröffentlichte Bernhard 18 abendfüllende Theaterstücke und eine ganze Reihe von Dramoletten. Bereits das erste Stück Ein Fest für Boris wurde von Claus Peymann inszeniert, der auch bei den meisten weiteren Bernhard-Uraufführungen Regie führte. 1972 kam mit Der Ignorant und der Wahnsinnige die bereits für das erste Drama angestrebte Zusammenarbeit mit den Salzburger Festspielen zustande; trotz zwischenzeitlicher Zerwürfnisse (‚Notlicht-Skandal‘, Absage der Künstlersatire Die Berühmten, 1976) avancierte Bernhard mit vier weiteren Uraufführungen zum meistgespielten zeitgenössischen Dramatiker der Salzburger Festspiele: Die Macht der Gewohnheit (1974), deren Hauptdarsteller Bernhard Minetti in der Folge zu seinem bevorzugten Schauspieler wurde, Am Ziel (1981), Der Theatermacher (1985) und Ritter, Dene, Voss (1986).

1974 fand erstmals eine Bernhard-Uraufführung am Wiener Burgtheater statt: Die Jagdgesellschaft, die der Autor als eines seiner besten Stücke bezeichnete. Grundsätzlich wurden die meisten Bernhard-Stücke an den jeweiligen Wirkungsstätten Peymanns uraufgeführt: in Stuttgart (z. B. das von Bernhard selbst besonders geschätzte Vor dem Ruhestand, ein Stück voll politischer Anspielungen nach der Affäre um den Ministerpräsidenten Filbinger aus Baden-Württemberg, 1979), in Bochum (z. B. Der Weltverbesserer, 1980) und ab 1986 in Wien (zuletzt Heldenplatz, 1988).

Anfang der 1970er Jahre entstanden außerdem zwei Filme nach Textvorlagen Bernhards: 1971 unter der Regie von Ferry Radax Der Italiener (Dreharbeiten v. a. in Wolfsegg), 1974 Der Kulterer (mit Helmut Qualtinger, Regie: Vojtech Jasny; Dreharbeiten u. a. in der Strafvollzugsanstalt Garsten).

Autor: Manfred Mittermayer, 2011