Dichtkunst an der Landschaftsschule in Linz

Landschaftsschule

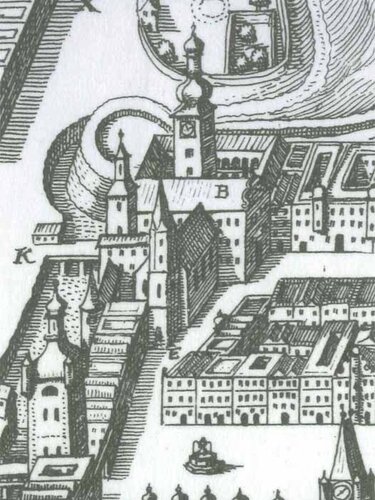

Die adeligen Stände der Herren und Ritter Österreichs ob der Enns („Landschaft“) fungierten als Schulerhalter einer voruniversitären Lateinschule (Landschaftsschule), die 1567 bis 1574 im Ennser Minoritenkloster und dann bis zu ihrer Auflösung 1624 im Linzer Landhaus untergebracht war. Ihr Zweck war es, den Nachwuchs aus den Kreisen des Adels, später auch des gehobenen Bürgertums, auf ein Universitätsstudium vorzubereiten.

Im genannten Zeitraum bekannten sich fast alle landständischen Adeligen ob der Enns zum Protestantismus; daher hatte die Landschaftsschule von Anfang an den Charakter einer evangelischen Lehranstalt. Da im universitären Verkehr fast ausschließlich Latein verwendet wurde, lag das Schwergewicht des Unterrichtsbetriebes auf der Vermittlung einer höheren Anforderungen genügenden passiven und aktiven Sprachkompetenz (Eloquenz) im Lateinischen, im geringeren Ausmaß auch im Altgriechischen. Deshalb legten Lehrer ihren Anstellungsgesuchen als Nachweis ihrer Leistungsfähigkeit in den antiken Sprachen oft handschriftliche oder gedruckte Carmina (Lieder) bei.

Hochkarätiger Lehrkörper

Den hohen Erwartungen im sprachlichen Bereich entsprachen natürlich nicht nur die Lehrer (Präzeptoren), sondern auch die übergeordneten Organe (evangelische Geistlichkeit, Scholarchen [Schuloberhaupt], Inspektoren, Rektoren, Konrektoren, Kantoren) sowie die Privatpräzeptoren, Bibliothekare und Modisten (Schreib- und Instrumentallehrer) an der Landschaftsschule. Sowohl für die (auf Philipp Melanchthons pädagogischen Konzepten beruhenden) Lehrpläne der ersten Rektoren Basilius Khuenegger und Michael Eckhelhueber als auch für jene des langjährigen Rektors Johannes Memhard (gestaltet nach dem Prinzip der sapiens et eloquens pietas des Straßburger Rektors Johannes Sturm) galt die Dichtkunst als höchste Vollendung der Eloquenz.

Vermittlung dichterischen ‚Werkzeugs‘

Wenn auch selbstständige dichterische Versuche von den Schülern nicht verlangt wurden, waren sie doch erwünscht und wurden gelegentlich bei öffentlichen Deklamationen vorgetragen oder im Druck veröffentlicht. Die Fähigkeiten dafür, zu allen markanten Anlässen (casus) im menschlichen Leben gelehrte lateinische Gedichte nach antikem Vorbild beisteuern, wurden im Prinzip allen Gelehrten im Zuge ihrer universitären Ausbildung vermittelt und galten als erlernbar: So entstanden Neujahrswünsche (Strenae), Geburtstags- (Genethlia), Hochzeits- (Epithalamia), Glückwunsch- (Gratulationes, Laudes), Trauer- (Epicedia, Threni, Tumuli), Totengedenk- (Parentalia), Reisegeleit- (Propemptica), Lob- (Encomia) und Huldigungsgedichte (Panegyrici) .

Dichtende Lehrer

Überraschend groß ist daher die Zahl der Dichter im Lehrpersonal der Landschaftsschule, die ihr Handwerk, vom Sprachlichen und Formalen her gesehen, einwandfrei beherrschten und den poetischen ornatus (Schmuck) geschmackvoll anzubringen wussten. Einigen gelang der Schritt zum schöpferisch inspirierten Poeten, wenngleich in der Welt der poetae docti (gelehrten Dichter) der platonische furor poeticus (dichterische Emotion) keineswegs als unabdingbar angesehen wurde.

Friedrich Lagus (Hase) (1514/Kreuzburg an der Werra–1593/Linz) hatte in jungen Jahren in Erfurt bei dem Dichter Helius Eobanus Hessus studiert und war 1542 von Philipp Melanchthon ins Land ob der Enns geschickt worden, um dort für die adeligen Stände eine Schule aufzubauen. Er lehrte in Enns an seiner eigenen Privatanstalt; ob auch an der Landschaftsschule, ist fraglich. Von ihm hat sich nur ein Freundschaftsgedicht an Georg Calaminus erhalten.

Der Rekor der Landschaftsschule Michael Eckhelhueber schrieb eine Elegia in catalogum amicorum ... Simonis Galliculi [= Händl] Steirensis (1565).

Rektor Lorenz Püchler (Laurentius Collinus) (um 1540/Enns–nach 1581/Linz?) ist nicht nur als Verfasser akademischer Reden und historischer Monografien, sondern auch als neulateinischer Dichter durchaus ernstzunehmen.

Während seines Studiums in Wittenberg hatte er durch Johannes Major mit dem Wittenberger Dichterkreis Kontakte geknüpft. Die Früchte seiner poetischen Lehrjahre sind enthalten in: Versus funebres in obitum ... Iosephi Froschesseri (1564), Epithalamia in honorem ... Matthiae Rotarij (1571), Paraphrasis duorum hymnorum (1571) und Scripta de obitu ... Micaelis Mail (1572). Von seiner Universität empfohlen, kehrte er nach Österreich zurück und wurde Rektor an der Landschaftsschule in Enns. Unter seiner Leitung übersiedelte diese Ende 1574 ins Linzer Landhaus. 1576 schied Püchler aus dem Lehrdienst, um sich zu Jusstudien an die Universität Wien zu begeben. 1581 wurde er bereits als Landschaftsadvokat in Linz erwähnt.

Wenn sich Christoph von Schallenberg, der unter Püchler an der Landschaftsschule in Enns studiert hatte, intensiv mit den Dichtungen der Wittenberger Dichter Georg Sabinus und Johannes Major auseinandersetzte, dann deutet dies auf eine literarische Vermittlerrolle Püchlers hin.

Georg Khuen († 1601/Absdorf, Niederösterreich) galt zwar als als unvertäglich, war aber ungemein musikalisch und sprachgewandt, wovon seine Leichen- und Hochzeitspredigten, Psalmenauslegungen, lateinischen Epigramme und deutschen Gebete und Kirchenlieder Zeugnis ablegen. Khuen leitete die Berufung Johannes Memhards zum Rektor (1574–1598) der Linzer Landschaftsschule in die Wege. Der Nachfolger von Memhard als Rektor wurde übrigens Matthias Anomaeus.

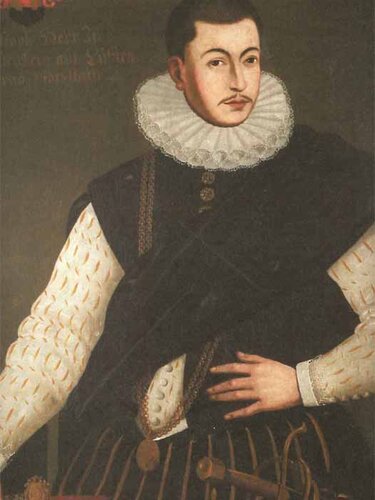

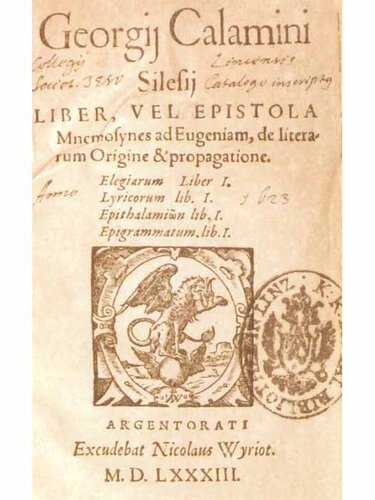

Von den Lehrern, die unter dem neuen Rektor wirkten, ist als Dichter zuvorderst der Konrektor Georg Calaminus (Rorich) (1549/Silberberg, Schlesien–1595/Linz) zu nennen, der sich in allen Sparten der neulateinischen Poesie auszeichnete. Calaminus ist einer der wenigen Dichter des österreichischen Späthumanismus, deren Werke in ganz Mitteleuropa bekannt wurden.

Großes Ansehen gewann Calaminus durch die Produktion von Theaterstücken für das Schultheater. Nach Abschluss seiner Studien und Erwerb des Magistergrades (1575) stand er am Beginn einer akademischen Karriere in Straßburg. 1578 gelang es dem Rektor der Linzer Landschaftsschule, Johannes Memhard, Calaminus für den Posten des Konrektors zu gewinnen.

Als Sohn des evangelischen Seifensieders Georg Rorich und dessen Ehefrau Magdalena geboren, lernte Calaminus an der Schule seiner Heimatstadt Silberberg Deutsch lesen und schreiben. Private Förderer und Stipendien aus Stiftungen ermöglichten ihm den Besuch der Lateinschule in Glatz und der Elisabeth-Schule in Breslau, wo er seinen Zunamen nach Humanistenart latinisierte. Danach suchte Calaminus in Heidelberg und in der Schweiz vergeblich nach Mäzenen für ein Universitätsstudium. Ab 1572 arbeitete er in Straßburg als Privatlehrer adeliger Jünglinge. Mit ersten Proben seiner neulateinischen Dichtkunst erregte er die Aufmerksamkeit der Professoren der Straßburger Akademie. Durch die Produktion von Theaterstücken für das Schultheater gewann Calaminus großes an Ansehen. Nach Abschluss seiner Studien und Erwerb des Magistergrades (1575) stand Calamius am Beginn einer akademischen Karriere in Straßburg.

1578 gelang es dem Rektor der Linzer Landschaftsschule, Johannes Memhard, Calaminus für den Posten des Konrektors zu gewinnen. Mit den in Österreich tätigen Literaten Hugo Blotius, Hieronymus Arconatus, Christoph von Schallenberg und Johannes Crato trat Calaminus sogleich in freundschaftliche Beziehung. Doch die strengen Schulgesetze (Lehrerzölibat, Daueraufsicht, Zensur) und ein schmerzhaftes Rheuma vergällten ihm das Leben in Linz. Überdies verweigerten ihm die Stände beharrlich die Erlaubnis zu heiraten. Um sich durch ein gehobenes Sozialprestige (Adelsstand, Ernennung zum Poeta laureatus) aus seiner Situation zu befreien, sah sich Calamius nach Fürsprechern bei Hof um. Neben Arconatus (Hofkriegs-Sekretär) waren dies Johannes Crato, Peter Monau und Johannes Sambucus (Hofärzte). Als seine Protegés starben oder ihren Einfluss verloren, versank Calaminus 1583 in eine „Melancholie“ (Depression). Er stellte sein Streben nach dem Dichterlorbeer vorübergehend zugunsten seines Wunsches nach Ehe und Familie zurück.

Nachdem die Landstände endlich ihr Einverständnis erklärt hatten, heiratete Calaminus 1584 Anna Kirchmaier, Witwe des Bürgermeisters von Freistadt, die zwei unmündige Töchter mit in die Ehe brachte, und bezog mit seiner Familie das Linzer Privathaus seiner Schwiegermutter (heute Pfarrplatz 19). 1585 schlug Calaminus eine Berufung an die Akademie Altdorf aus. 1586 bis 1591 übernahm er zusätzlich die Funktion des Schulökonomen.

Eine Gehaltserhöhung erlaubte es ihm 1591, sich der Arbeit an dem historischen Drama Rudolphottocarus zu widmen und dem Ziel der Nobilitierung und Dichterkrönung durch die Dedikation (Widmung) des Werkes an Kaiser Rudolf II. näherzukommen. Er war nun auch in der Lage, die von den Hofbeamten erwarteten Provisionen zu bezahlen.

Nach Interventionen einiger Höflinge unterfertigte Kaiser Rudolf II. am 8. März 1595 in Prag die Dekrete über die Erhebung Calaminus’ in den Adelsstand und zum Poeta laureatus. Als der Dichter zum Empfang der neuen Würden in Wien weilte, infizierte er sich mit dem Fleckfieber, kehrte krank nach Linz zurück und starb dort im Familienkreis.

Calaminus ist einer der wenigen Dichter des österreichischen Späthumanismus, deren Werke in ganz Mitteleuropa bekannt wurden. Im epischen Bereich verwendete er kleinere Formen zur Darstellung von Lebensgeschichten und besonderen Anlässen. Neu war der Einsatz des Epos für protestantisch-apologetische Zwecke in Casus Freidekianus. In der lyrischen Dichtung zeigte er formale Gewandtheit und Vielseitigkeit in der Themenwahl. Die Elegie Turtur ist ein Beitrag zum literarischen Manierismus. Die Form der Heroide benützte Calaminus für Themen aus der europäischen Geistesgeschichte (Mnemosyne, Argyrope, Psyche). In seinen Oden äußerte er Gedanken zu Grundproblemen menschlichen Lebens in ihren religiösen, moralischen, geistesgeschichtlichen und politischen Bezügen. Im großen Sammelbecken der Epigramme vereinigte er poetische Kleinformen aller Arten. Die zunehmende Subjektivität der Aussage ging in seiner letzten Schaffensphase mit einer gesteigerten Erfahrungs- und Gestaltungsintensität und einer verstärkten Komplexität sprachlichen Wollens einher, die zuweilen symbolhafte, mystisch-enigmatische (rätselhafte) Züge annimmt.

Auf dramatischem Gebiet setzte Calaminus die Form der Ekloge für Bühnenstücke ein. In Helis ließ er einen biblischen Stoff im Kleid einer regelkonformen euripideischen Tragödie erscheinen, wobei er das traditionelle didaktische Element zugunsten einer stoizistischen Grundhaltung zurückdrängte. Mit der Austriaca tragoedia Rudolphottocarus – seinem Hauptwerk – schaffte er ein gewissenhaft recherchiertes historisches Drama, das erste über den Konflikt zwischen Rudolf I. von Habsburg und Pržemysl Ottokar überhaupt. Deutliche Ähnlichkeiten lassen vermuten, dass Franz Grillparzer aus Calaminus’ Werk Anregungen für König Ottokars Glück und Ende gewonnen hat. Das gesamte Schaffen Calaminus’ wurde durch eine moderne, vierbändige Werkausgabe (1998) erschlossen und darin eingehend gewürdigt.

Der Kantor Johannes Linckius (Johann Linck) (1561/Züllichau, Schlesien–1603/Görlitz), ein über den lokalen Rahmen hinaus bekannter neulateinischer Lyriker, kam aus Schlesien zunächst nach Klagenfurt. Ab 1586 wirkte er dann 14 Jahre lang als Präzeptor und Kantor in Linz, heiratete dort im Jahre 1597, schloss an der Landschaftsschule Freundschaft mit Georg Calaminus und war nach dessen Tod maßgeblich an der Erstellung einer umfangreichen Gedächtnisschrift beteiligt. Zu dieser steuerte er mehrere Gedichte bei.

Nach der ersten Schließung der Linzer Landschaftsschule übersiedelte Johannes Linckius zunächst als Bassist an die Weimarer Hofkantorei und dann nach Görlitz. Johannes Linckius wurde 1602 zum Poeta laureatus gekrönt.

Als Lehrer erwies sich Johannes Linckius als „zankisch vnd vnuerträglich, auch gegen die Jugennt vnfreuntlich“. Von den Ständen darob mehrfach getadelt, legte Linckius im Jahre 1600 sein Amt krankheitshalber nieder. 1602 wurde er zum Poeta laureatus gekrönt. Linckius übersiedelte zunächst als Bassist an die Weimarer Hofkantorei und dann nach Görlitz, wo er bis zu seinem Tod als Lehrer arbeitete.

In seinem letzten Lebensjahr veröffentlichte Linck seine (derzeit verschollene) Gedichtsammlung Earina sive carminum vernorum praecidanea (Frühjahrsgedichte bzw. Blumenstrauß von Frühlingsgesängen) im Druck. Einiges daraus wurde in die Anthologie Delitiae poetarum Germanorum aufgenommen: die Elegien Elogium veris, De musica und De passione Christi. Gemeinsam ist diesen Werken eine höchst artifizielle sprachliche Gestaltung, was sich in der oft ungewöhnlichen Wortwahl, den überaschenden Metaphern und einer unbändigen Lust an Wort- und Klangspielen aller Art manifestiert. Doch abgesehen von zeitbedingten Manierismen weisen Ansätze zur Wiedergabe subjektiver Eindrücke (wenn auch kaum irgendwelcher persönlicher Empfindungen) voraus in die Dichtkunst späterer Epochen.

Bedeutend als Verfasser lateinischer Dichtungen wurde Matthäus Zuber (1570/Neuburg an der Donau–1623/Nürnberg). Der Sohn armer Eltern besuchte die Schule in Nördlingen und wirkte 1594 bis 1596 als Präzeptor (Lehrer) in Linz. Die hier verfassten Trauergedichte für Georg Calaminus, Jacob Memhard, Johann Jacob Memhard (ein Kleinkind), für die Privatpräzeptoren Johann Christoph Bremius, Abraham Scholl, Jodok Jungius und Johannes Selzam gehören zu den frühesten poetischen Leistungen des überaus fruchtbaren Dichters, der sich in der Poesie der altgriechische Sprache ebenso gewandt bedienen konnte wie der lateinischen.

Bis 1598 lehrte Zuber an der evangelischen Stiftsschule in Graz. Dort zählte er zum Freundeskreis Johannes Keplers. Sein Weg führte ihn u. a. weiter über Amberg, Leipzig und Jena nach Regensburg, wo er als Lehrer angestellt war. 1616 wurde er als Professor für Redekunst und Poesie ans Gymnasium Sulzbach berufen.

Die meisten seiner Werke (Epithalamien, Elegien, Epigramme und Oden) sind in Form von Einzelausgaben und in einer postumen Gesamtausgabe (1626) erschienen.

Nachdem er 1596 in Heidelberg von Paul Melissus den Dichterlorbeer erhalten hatte, lehrte Zuber bis 1598 an der evangelischen Stiftsschule in Graz. Dort zählte er zum Freundeskreis Johannes Keplers. Nach Studien in Altdorf und Wittenberg arbeitete er als Lektor im Verlag Forster in Amberg. Weitere Studien in Leipzig und Jena sowie eine Frankreichreise lassen sich zeitlich nicht fixieren. 1615 war er jedenfalls bereits in Regensburg als Lehrer angestellt. 1616 wurde er als Professor für Redekunst und Poesie ans Gymnasium Sulzbach berufen. 1619 wegen Alkoholsucht abgesetzt, fand er bis ans Ende seines Lebens sein Auskommen als Präzeptor an einer Nürnberger Schule.

Sein Interesse für die Alchimie geht aus einem Manuskript mit einschlägigen griechischen Schriften hervor, die er ins Lateinische übersetzt hat. Die meisten seiner Werke (Epithalamien, Elegien, Epigramme und Oden) sind in Form von Einzelausgaben und in einer postumen Gesamtausgabe (1626) erschienen; mehrere Gedichte fanden auch Aufnahme in die Sammlung Delitiae poetarum Germanorum.

Insbesondere auf dem Gebiet der Gnomik leistete Zuber Wesentliches. Die teilweise kuriosen Titel seiner Epigramm-Publikationen fanden im Barock ihre Nachahmer. In der Gedichtsammlung Amores et suspiria stehen zahlreiche Gedichte an österreichische Adressaten. Neben Liebesgedichten an eine gewisse Rosibella, in denen Zuber versucht, im lateinischen Idiom persönliche Gefühle auszudrücken, enthält die erwähnte Sammlung auch ein Echogedicht und allerlei andere Spielereien, wie sie zumeist erst für die manieristische und die barocke Dichtung reklamiert werden.

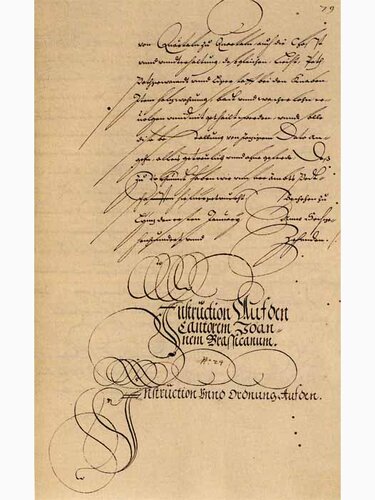

Von den Kantoren, die an der Linzer evangelischen Landschaftsschule nach ihrer Wiedereröffnung (1609) bis zu ihrer abermaligen Schließung (1624) beschäftigt waren, kennen wir zwei auch als Dichter: Tobias Zober stammte aus Neuburg an der Donau, wurde in Wittenberg ausgebildet und war neben Brassicanus Kantor an der Linzer Landschaftsschule von 1617 bis 1624. Außerdem verfasste er einen kurzen Beitrag zu Wolfgang Schallers Carmen heroicum de Sabaeis Regibus (1606).

Johannes Brassicanus (Kraut) (um 1570/Murau–1634/ Regensburg) hatte einige höchst originelle Leistungen sowohl auf musikalischem als auch auf literarischem Gebiet erbracht. 1603 scheint er als Kantor und Kollaborator, 1606 als Präzeptor am Regensburger Gymnasium poeticum auf. 1609 wurde ihm das Kantorat an der Linzer Landschaftsschule verliehen. Er galt als „feiner Poet“, der „in der Musica hochberühmt“ war. Brassicanus dürfte trotz der Einstellung des Unterrichts an der Landschaftsschule im Jahre 1624 noch bis 1627 in Linz geblieben sein; im Herbst dieses Jahres nahm ihn das Regensburger Gymnasium poeticum wieder auf.

Zum Dichten gebrauchte Brassicanus stets nur seine deutsche Muttersprache. Die Spannweite seiner Gedichte reicht vom Kirchenlied bis zum Dialekt-Schnaderhüpfl, vom Epicedium bis zum Quodlibet, von der launigen Sentenz bis zu den Gedichten zu Martin Zeillers deutscher Übertragung der Histoires tragiques des François de Rosset.

In den letzten Jahren ihres Bestehens erhielt die Klagenfurter Landschaftsschule 1593 in Hieronymus Megiser (um1554 /Stuttgart–1619/Linz) einen angesehenen Historiker und Sprachgelehrten als Rektor. Als die Schule 1601 aufgelöst werden musste, wandte sich Megiser nach Linz, wo ihn die Stände als Historiker und Bibliothekar aufnahmen. Mit der Landschaftsschule hatte er insofern etwas zu tun, als die ständische Bibliothek gleichzeitig auch als Schulbibliothek diente. Im Rahmen seines umfangreichen literarisch-wissenschaftlichen Oeuvres hat Megiser gelegentlich auch der Dichtkunst ihren Tribut gezollt.

Valentin Ferdinand Megiser (1603/Frankfurt am Main–1634/Wien?), der einige Jahre die Linzer Landschaftsschule besuchte, verfasste u. a. in zartester Jugend das lateinische Einleitungsgedicht zum Theatrum Caesareum seiners Vaters (1616).

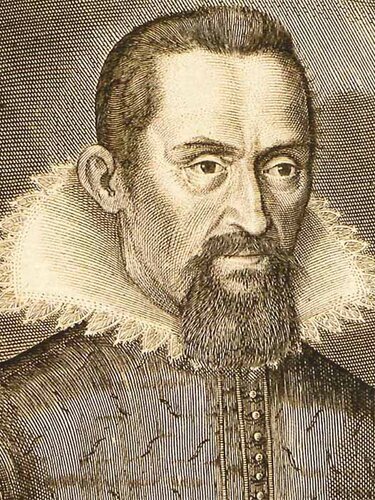

Eine eher lose Verbindung mit der Landschaftsschule hatte Johannes Kepler (1571/Weil–1630/Regensburg) – kaiserliche Mathematiker und Hofastronom –, der 1611 in die Dienste der Landschaft ob der Enns trat: Man erwartete nur, dass er, so er „in studiis mathematicis, philosophicis et historicis den löbl. Ständen in gemein alswol auch jedem in privato wie nit weniger deroselben adeligen Jugendt nützlichs und fürtreglichs erzeugen khan, Er solches zu thun nit underlassen soll“. In wenigen Fällen scheint er eine private Lehrtätigkeit ausgeübt zu haben, wenn er auch in einem Brief klagt: „Die Schüler der Landschaftsschule bleiben den ganzen Tag im Landhaus, sie werden mit Lektionen belastet und ihre Stunden sind so belegt, dass sie weder zu mir noch zu jemand anderem gehen können, um Geometrie oder Sprachen zu lernen.“

Die Dichtungen Keplers beweisen, dass er auch in der Dichtkunst – sowohl im lateinischen wie im deutschen Idiom – Hervorragendes zu leisten imstande war. Schon als Theologiestudent in Tübingen verfasste er lateinische Gedichte in alkaischen Strophen (spezielles Versmaß), Hexametern und elegischen Distichen wie etwa einen höchst ungewöhnlichen poetischen Dialogismus (1592) über das Begräbnis des Professors Samuel Heiland. Dazu kommen Dichtungen Keplers in den Sparten Poema, Epigramma, Carmen, Elegia und Hymnus. An Kaiser Rudolf II. richtete er eine Bitttschrift in Versform, die mit einem Eulogium Tycho Brahes, des Hofastronomen Kaiser Rudolfs II. in Prag, beginnt. Seine Astronomia nova (1609) und andere Werke schmückte er mit Gedichten aus. Besonders hervorzuheben sind ein theologisches Lehrgedicht und ein lateinisches sowie ein deutsches Gedicht auf den Tod seiner ersten Gemahlin (1611).

In dem postum im Druck erschienenen Somnium (Traum) schlug Kepler eine Brücke zwischen wissenschaftlicher und dichterischer Prosa. Das Ergebnis ist ein Text, der an moderne „Science fiction“ erinnert. Während Keplers antike Vorbilder für diese Art der Darstellung – Plutarch und Lukian – reine Fantasieprodukte lieferten, untermauerte bei Kepler das profunde Wissen des Autors die kühne Utopie. Abschriften des Werks zirkulierten bereits zu Keplers Lebzeiten in Deutschland und England.

Bei dem Dichter John Donne (1571–1631), mit dem Kepler 1619 in Linz zusammentraf, zeigen sich in Ignatius His Conclave Einflüsse des Somnium, ebenso später bei Samuel Butler in der Satire The Elephant in the Moon.

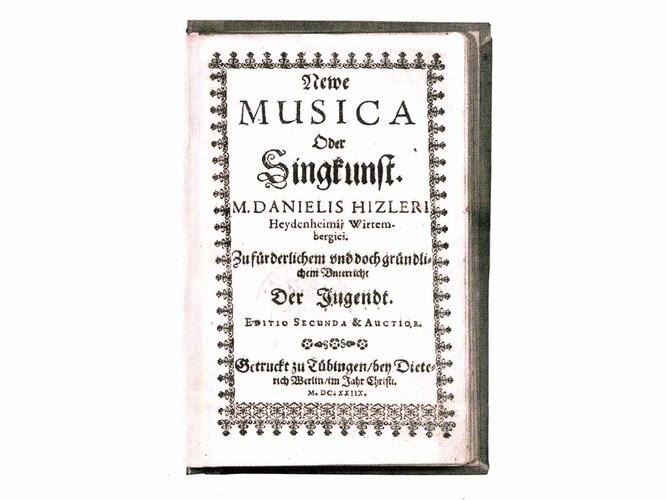

Als Musiktheoretiker und Dichter ragt der wie Kepler an der Universität Tübingen ausgebildete und mit diesem befreundete, aber in theologischer Hinsicht mit ihm auf Kriegsfuß stehende Linzer Landhausprediger Daniel Hitzler (Hizler) (1575/Heidenheim–1635/Straßburg) hervor. 1611 folgte dieser dem Ruf nach Linz und wurde Superintendent und Schulinspektor der Landschaftsschule. 1621 im Zuge gegenreformatorischer Maßnahmen inhaftiert und nach seiner Freilassung an der Ausübung seiner geistlichen Funktion gehindert, widmete er sich der Umarbeitung eines um 1615 entstandenen Manuskriptes mit dem Titel Newe Musica Oder Singkunst und brachte 1623 in Nürnberg einen Extract Auß der neuen Musica Oder Singkunst heraus. Nach seinem Weggang aus Österreich lebte er nach 1625 in Kirchheim i. T., Stuttgart und Straßburg. In dieser Phase seines Lebens veröffentlichte er die Newe Musica Oder Singkunst in erweiterter Form.

Hitzlers Tätigkeit als Herausgeber und Bearbeiter von evangelischen Kirchengesangbüchern reicht in ihren Anfängen noch in seine Linzer Zeit zurück: Eine 1624 in Nürnberg gedruckte Ausgabe mit dem Titel Christliche Kirchen-Gesang gilt aber als verschollen. Wahrscheinlich stellt das 1634 in Straßburg erschienene Sammelwerk Christliche Kirchen-Gesäng/ Psalmen und Geistliche Lieder, das 16 von Hitzler selbst gedichtete deutsche Texte enthält, eine Umarbeitung der Ausgabe von 1624 dar. Die nicht beigegebenen Noten lieferte Hitzler in Form von 76 vierstimmigen Choralbearbeitungen als Musicalisch Figurierte Melodien aller ... gebräuchigen Kirchen-Gesäng nach. Die Auswahl der Gesänge entspricht dem Repertoire an Kantionalliedern der Landschaftsschule und der evangelischen Gemeinde in Linz .Neben den genannten Werken umfasst das literarische Schaffen Daniel Hitzlers theologische Werke, Leichenpredigten sowie lateinische und deutsche Epigramme.

Unter den Absolventen der Linzer Landschaftsschule, die nicht nur internationale Bekanntheit erlangten, sondern auch den Kreis der Dichter des Späthumanismus erweiterten, ist ein ehemaliger Schüler Calaminus’ an der Linzer Landschaftsschule, Andreas Tallinger (1570/Hellmonsödt–1632/Eisleben, Sachsen) zu erwähnen. Dieser trat mit Gelegenheitsgedichten an die Öffentlichkeit. Sein Vater war ursprünglich Marktrichter im Mühlviertel, dann Schreiber der Linzer Hofkammer. Tallinger studierte zunächst in Straßburg neben seiner Tätigkeit als Hofmeister des Oberösterreichers Erasmus von Starhemberg in Straßburg. Zur Fortsetzung seiner Jusstudien begab er sich an die Universitäten Tübingen, Ingolstadt, Padua, Leipzig und Wittenberg. 1598 verlieh ihm die Universität Basel das Doktorat der Rechte. Nach kurzer Lehrtätigkeit an der Universität Wittenberg stellte er sich 1602 als Rat in den Dienst des Grafen von Mansfeld in Eisleben. Von 1610 bis zu seinem Tod wirkte er als kurfürstlich sächsischer Beamter und weithin angesehener Rechtsexperte.

In erster Linie ist in diesem Zusammenhang jedoch der Jurist Thomas Lansius (1577/Perg–1657/Tübingen) hervorzuheben. Er bezog nach Absolvierung der Linzer Landschaftsschule die Universität Tübingen. Nach zweijährigem Aufenthalt an der Universität Marburg schloss er 1602 sein Rechtsstudium mit der Promotion zum Dr. iur. in Tübingen ab und unternahm Reisen als Hofmeister eines jungen österreichischen Adeligen. Von 1606 an wirkte er vier Jahrzehnte hindurch am Tübinger Collegium illustre als Professor für Geschichte, Politik und Eloquenz. Seine akademischen Redetätigkeit schlug sich in zahlreichen Einzelpublikationen nieder.

Das am häufigsten gedruckte Buch des Lansius heißt Consultatio de principatu inter provincias Europae (Überlegung zum Thema der Vormachtstellung unter den Ländern Europas, 1613; sieben Neuauflagen bis 1678). Es ist nach dem Prinzip von Rede und Gegenrede aufgebaut und wegen seines Einflusses auf die englische Literatur (James Howell, A German Diet: or, The Ballance of Europe, London 1653) besonders bemerkenswert.

Öffentlich gehaltene Reden und Überlegungen zu praktisch-rhetorischen Aufgaben der politischen Szene stellte Lansius gegen Ende seines langen Lebens in dem Band Mantissa consultationum et orationum (1656) zusammen. Die Mantissa des Lansius – die Frucht einer am Ende des Späthumanismus aufkommenden, auf den Fürstenstaat vorbereitenden „politischen“ Pädagogik – sollte sich in weiterer Folge ganz besonders als Lehrbuch an den deutschen Adelsschulen und Ritterakademien des 17. Jahrhunderts empfehlen. Dass neben seinen theoretischen Abhandlungen auch so manches Gedicht aus seiner Feder floss, ergibt sich allein schon aus der Tatsache, dass der bekannteste Porträtstich Johannes Keplers – ein Werk des Jacob van der Heyden aus dem Jahr 1620 – mit einem (verblüffend ehrlichen) Epigramm von Lansius versehen ist. Weitere Gedichte des Lansius erschienen im Anhang zu Johann Memhards Oratio funebris auf Georg Calaminus, darunter ein Epicedium in Elfsilblern, eine Trauer-Ekloge Daphnis sowie ein griechisches und ein lateinisches Epitaphium in elegischen Distichen.

Christoph Forstner (1598/Pürnstein–1667/Montbéliard), Lansius’ berühmter Schüler in Tübingen, wie dieser Absolvent der Linzer Landschaftsschule, außerdem in Wien und Padua zum Spitzenjuristen und Staatswissenschaftler von europäischem Rang ausgebildet, hochangesehener Tacitus-Kommentator und Kanzler von Mömpelgard, scheint sich hingegen nur ausnahmsweise – wie etwa mit einen Beitrag zu den Epithalamia für Johann Albrecht Portner – dichterisch exponiert zu haben.

Autor: Robert Hinterndorfer, 2011