Literarische Gäste in Oberösterreich

Linz als Durchreisestation – Salzkammergut als Sommerfrische

Die Anziehungskraft Oberösterreichs für schriftstellernde Gäste liegt v. a. in der geografischen Tatsache begründet, dass das Bundesland den größten Anteil an Österreichs wichtigster Sommerfrische-Region, dem Salzkammergut, umfasst. Mit wenigen Ausnahmen suchten die Literatinnen und Literaten an den Salzkammergutseen oder in der kaiserlichen Sommerfrische Ischl Erholung und Inspiration. Auch die Landeshauptstadt zählt zu den Ausnahmen: Dass man Linz nur als Durchreisestation sah und sich hier nicht länger aufhielt, wurde bald sprichwörtlich – das Linzer StifterHaus widmete diesem Phänomen im Kulturhauptstadtjahr 2009 eine eigene Ausstellung: Nur durchgereist. Linz09 Minuten Aufenthalt, kuratiert von Evelyne Polt-Heinzl.

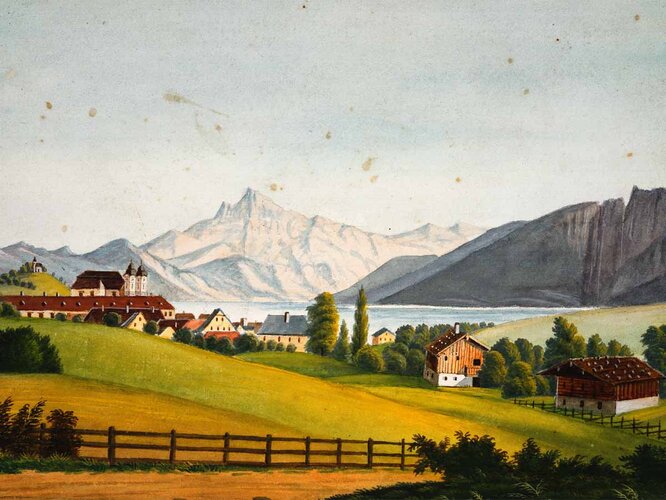

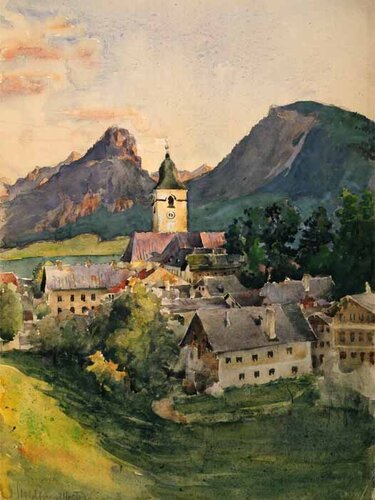

Mondsee und Strudengau

Der Aufenthalt des aus internationaler, weltliterarischer Sicht wahrscheinlich bedeutsamsten literarischen Gastes Oberösterreichs hat ebenfalls in der Sommerfrische seinen Ursprung. Der Wiener Theaterkritiker und Chefredakteur der Wiener Zeitung, Friedrich Uhl (1825–1906), ließ sich in Mondsee eine Sommervilla errichten. Hier wurde auch seine Tochter Frida (1872–1943) geboren, hier wuchs sie unter der Obhut einer Amme auf.

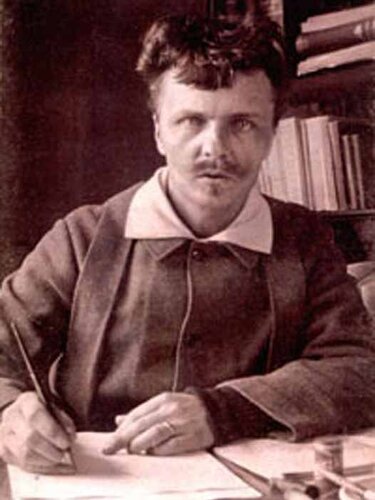

1893 lernte Frida in Berlin – sie war inzwischen eine angesehene Journalistin geworden – August Strindberg (1849–1912) kennen und heiratete ihn noch im selben Jahr. Strindberg erfüllte jedoch die Erwartungen Fridas in einen ökonomisch aufstrebenden Künstler nicht; Geldsorgen begleiten ihn sein Leben lang. Bei der angeheirateten Verwandtschaft in Oberösterreich kam er immer wieder eine Zeit lang unter, mit oder ohne Frida. Nach nur zehn alleine in Mondsee verbrachten Tagen, die er in dem 1898 abgefassten Roman Kloster literarisierte, ging Strindberg mit Frida zu deren Großeltern nach Dornach im Strudengau, wo 1894 Tochter Kerstin zur Welt kam. Nach Aufenthalten in Berlin und Paris besuchte Strindbger 1896 erneut Oberösterreich, wo er bei Fridas Mutter in Saxen und bei deren Schwester in Klam wohnte. Eindrücke und Erinnerungen dieser Zeit flossen in zwei seiner Werke ein: in den Roman Inferno und in die Dramentrilogie Nach Damaskus.

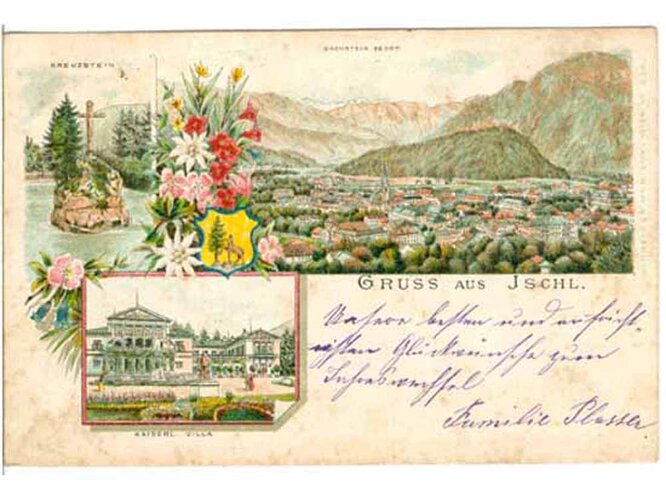

Ischl und Gmunden

Ischl – ab 1906 Bad Ischl – war als kaiserlicher Erholungsort das Zentrum des Salzkammerguts und zog auch viele Schriftsteller an, die sich aber selten auf einen Ort festlegten.

Peter Altenberg (1859–1919) und Arthur Schnitzler (1862–1931) zählten im Fin de Siècle zu den eifrigsten Sommerfrischlern, beide waren mehrmals in Ischl zu Gast. Altenberg schätzte auch Bad Goisern mit seinen „weit umzäunten Wiesen und Villen mit Holzveranden“ und den „Menschen mit der Sommerpatina auf dem Antlitz“ (Was der Tag zuträgt, 1901) sowie Gmunden und Hallstatt. Schitzler dagegen war Ischl intensiver verbunden. Hier wurde 1893 am Stadttheater der Einakter Abscheidssouper als Teil des Anatol-Zyklus uraufgeführt.

Einige Jahrzehnte vor den beiden erkor Nikolaus Lenau (1802–1850) das Salzkammergut zu seiner bevorzugten Sommer-Destination. Zu lokaler Berühmtheit gelangte sein Scherzgedicht an den Regen im Salzkammergut:

„Himmel! seit vierzehn Tagen unablässig

Bist du so gehässig und regennässig,

Bald ein Schütten in Strömen, bald Geträufel;

Himmel, o Himmel, so hole dich der Teufel!“

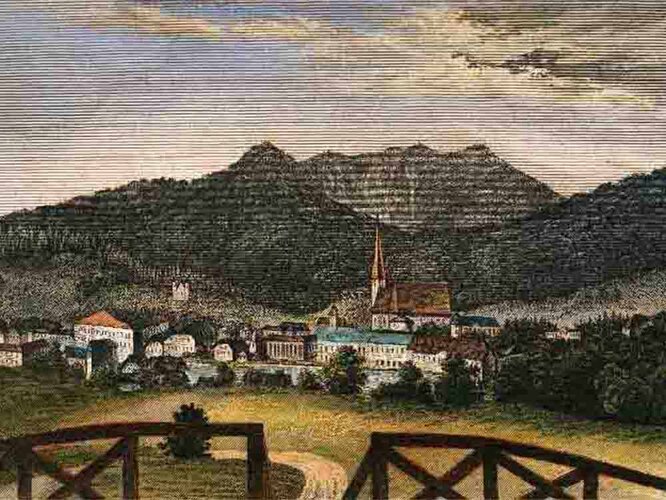

Gerne hielt sich Lenau auch in Gmunden auf. Im Sommer 1831 bestieg er den Traunstein, eine Wanderung, die den labilen Dichter sehr beeindruckte. Gmunden widmete er das Gedicht See und Wasserfall (1830) – der Text wurde bald fester Bestandteil der örtlichen Tourismuswerbung und Lenaus Lieblingsplatz an der Traunpromenade zu einem fixen Programmpunkt der Sommerfrische („Lenaus Morgensitz“).

Die Felsen schroff und wild,

Der See, die Waldumnachtung

Sind dir ein stilles Bild

Tiefsinniger Betrachtung. Und dort, mit Donnerhall

Hineilend zwischen Steinen,

Läßt dir der Wasserfall

Die kühne Tat erscheinen. Du sollst, gleich jenem Teich,

Betrachtend dich verschließen;

Dann kühn, dem Bache gleich,

Zur Tat hinunterschießen.

Treuester Ischl-Gast war wohl der Dramatiker Eduard Bauernfeld (1820–1890), er verbrachte hier vierzig Somnmer. Auch sein heute ungleich berühmterer Zeitgenosse Johann Nestroy (1801–1862) schätzte den Kurort und kaufte hier 1859 für seine Lebensgefährtin Marie Weiler ein Haus, wo er die wenigen Sommer bis zu seinem Tod 1862 verbrachte. Karl Kraus (1874–1936) verließ Wien nur ungern, aber Ischl war ihm in jungen Jahren der angenehmste Sommmerfrischeort. Zwischen 1892 und 1898 berichtete er in den Briefen aus Ischl in verschiedenen Wiener Zeitungen über das gesellschaftliche und kulturelle Leben, 1893 trug er im Theater von Ischl aus Gerhart Hauptmanns Weber vor.

Rund dreißig Jahre vor Kraus war es die von Stifter und Grillparzer hochgeschätzte, in Wien geborene Lyrikerin, Novellistin und Feuilletonistin Betty Paoli (1814–1894), die prägnante Beobachtungen der Sommerfrische-Gesellschaft im Herzen des Salzkammerguts lieferte. In dem Feuilleton Wandlungen schrieb Paoli 1869 etwa über die aufwendigen Bemühungen des Bürgertums, sich dem adeligen Lebensstil zu nähern, und die Bestrebungen der Aristokratie, sich von diesen Nivellierungstendenzen abzuheben bzw. zu entfernen.

„Dehnt sich, wie vorauszusehen, das Eisenbahnnetz immer weiter aus, so können wir es noch erleben, daß die Bäder am Kaukasus oder in Kleinasien zum Sammelplatz der eleganten Gesellschaft Wiens werden.“

Ähnlich wie Bauernfeld gehört der Wahl-Wiener Friedrich Hebbel (1813–1863) zu den heute nur mehr wenig gespielten Dramatikern, zu Lebzeiten war er aber eine Berühmtheit. 1855 kam Hebbel erstmals in das Salzkammergut nach Gmunden, wo es ihm so gut gefiel, dass er hier ein Haus für seine Sommerfrische erwarb. Im Fin de Siècle wurde das Haus des Dramatikers zu einer kleinen Touristenattraktion.

Wolfgangsee

St. Wolfgang, die oberösterreichische „Enklave“ am Wolfgangsee, entwickelte sich seit den 1920er Jahren zu einem literarischen Mikrokosmos.

1926 – im Jahr des Gewinns des renommierten Kleist-Preises – übersiedelte der junge und erfolgreiche Theaterautor Alexander Lernet-Holenia (1897–1976) hierher, seine Mutter besaß eine Villa am See. In den 1930er Jahren schrieb er vermehrt Romane, die teilweise verfilmt wurden. Nach der in Berlin verbrachten Kriegszeit lebte er ab 1945 wieder in St. Wolfgang, ab 1952 winters in Wien. Der Vielschreiber Lernet-Holenia, der schwierig im Umgang war und im Ort zahlreiche Feindschaften samt Prozessen pflegte, wurde zu einer zentralen Figur des literarischen Lebens in Österreich; sein Konservativismus stieß aber am Ende der 1960er Jahre immer mehr auf Widerstand.

Lernet-Holenia fand in der Essayistin, Kulturkorrespondentin, Romanautorin und Übersetzerin Hilde Spiel (1911–1990) eine treue Freundin vor Ort. Spiel kannte St. Wolfgang ebenfalls aus der Zeit vor 1938, sie kaufte sich nach dem in London verbrachten Exil 1954 gemeinsam mit ihrem Mann Peter de Mendelssohn das „Haus am Bach“, in dem sie einen regen Salon führte und häufig Schriftstellerkollegen zu Gast hatte (u. a. Heimito von Doderer und Thomas Bernhard). In ihrem Roman Verwirrung am Wolfgangsee (1935) werden Identitätskrisen und Wendepunkte im Leben junger Menschen dargestellt: Drei Männer machen auf dem Weg von Brüssel nach Europa am Wolfgangsee Station.

Dritter im Bund der in St. Wolfgang weilenden Literatinnen und Literaten war Leo Perutz (1882–1957), der in den 1920er Jahren eine Reihe von eifrig rezipierten Romanen veröffentlichte. 1928 erschien sein erfolgreichster Roman – Wohin rollst du, Äpfelchen ... – in Fortsetzungen in der Berliner Illustrierten Zeitung und machte Perutz einem Milllionenpublikum bekannt. Seit dieser Zeit konnte er sich eine Sommerfrische in St. Wolfgang leisten. Wie Hilde Spiel brachte auch ihn die Vertreibung durch die Nationalsozialisten nicht von der Zuneigung zum Salzkammergut ab. 1950 kam er erstmals aus dem israelischen Exil wieder nach St. Wolfgang, 1957 starb er im Krankenhaus Bad Ischl und wurde am Ischler Friedhof beigesetzt.

Attersee

Das Salzkammergut hatte aber auch Literaten zu Gast, die sich mit dem nationalsozialistischen Regime arrangieren konnte: Knapp nach dem Ersten Weltkrieg ließ sich der erfolgreiche Grazer Unterhaltungsschriftsteller Rudolf Hans Bartsch (1873–1952) in Seewalchen am Attersee eine Villa errichten. Hier war der vor allem für sein Kinderbuch Hatschi Bratschis Luftballon (1904) bekannte Franz Karl Ginzkey (1871–1963) zu Gast, dem die Gegend so gut gefiel, dass er Seewalchen ab 1944 als fixen Sommerwohnsitz wählte. Beide konnten nach 1938 ungehindert publizieren; Ginzkey – „Staatsrat“ während des Austrofaschismus – wurde NSDAP-Mitglied.

Nähe zum Nationalsozialismus

Abschließend sei zweier literarischer Gäste Oberösterreichs gedacht, die gerade wegen ihrer Nähe zum Nationalsozialismus stets umstritten waren, deren Werk aber viele interessante Facetten und literarisch Hochwertiges aufweist.

Der eine besuchte Oberösterreich nur einmal, im November 1937. Der Besuch galt nicht der landschaftlichen Schönheit, sondern einem Künstler. Der in Heidelberg geborene Ernst Jünger (1895–1998) war von Alfred Kubins (1877–1959) utopischem Roman Die andere Seite (1909) beeindruckt; er nahm brieflich Kontakt mit dem in Zwickledt bei Wernstein am Inn lebenden Zeichner auf. Nach dem Treffen gab es Pläne einer Zusammenarbeit, Kubin stattete gegen Ende des Zweiten Weltkrieges eine Neuausgabe von Jüngers Norwegischen Briefen mit Zeichnungen aus. Jünger setzte sich immer wieder schriftstellerisch mit Kubins Werk auseinander, etwa im Rückblick (1957).

Ungleich länger hielt sich der andere Umstrittene in Oberöstereich auf. Er war in Berlin Ende der 1920er Jahre mit Goebbels gut bekannt, seine letzten Lebensjahr verbrachte er allerdings als überzeugter Kommunist in der DDR. Arnolt Bronnen (1895–1959) war nach dem Erfolg seines Stücks Vatermord (1920) bekannter als sein damaliger Freund Bert Brecht. Nach Bronnens Annäherung an die rechte Ideologie distanzierte sich aber seine alten Freunde von ihm. Allerdings taten sich trotz seiner Parteinahme die Nationalsozialisten schwer mit Bronnens Einordnung. 1943 erhielt der Publikumsverbot und ging nach Bad Goisern, wo er sich der Widerstandsbewegung anschloss. Nach der Inhaftierung wegen Wehrkraftzersetzung und dem Militärdienst war Bronnen 1945 nach Kriegsende zwei Monate provisorischer Bürgermeister von Bad Goisern. Danach arbeitete er bis 1951 als Zeitungsredakteur der Neuen Zeit in Linz. Trotz mehrjährigem Aufenthalt sah sich Bronnen in Oberösterreich nur als Gast. 1951 verfasste er ein Sonnett an Linz:

„[...] Still-laute Stadt, braunäugig, schwarzgelockte,

Dein Mund war offen, lächelndes Phantom;

Süß sang die Liebe um den alten Dom;

Doch eh mein Fuß noch, eh mein Schicksal stockte,

Pfiff: ‚Abfahrt!‘ schon der Zug, riß mich, Atom,

Vorbei an Stahl-Giganten mit im Strom.“

Autor: Wolfgang Straub, 2011