Der Donauländische Minnesang

Wenig Gesichtertes

Eine Geschichte des Minnesangs zu schreiben, ist ein schwieriges Unterfangen: Irgendwann im 12. Jahrhundert hat man im deutschsprachigen Raum begonnen, sich der lyrischen Liebesdichtung zu widmen. Aufgeschrieben wurden die Texte jedoch erst spät, knapp vor und um 1300, in mittelgroßen und großen Sammelhandschriften. Dort scheint versammelt, was immer man im späten 13. und frühen 14. Jahrhundert an Lyrik für aufschreibenswert hielt. Geordnet sind die Lieder und Spruchstrophen nach Autorenkorpora (seltener ist eine ganze Handschrift nur einem Sänger gewidmet) und diese wiederum sind häufig hierarchisch nach dem (vermeintlichen) Stand des Sängers sortiert: Am Anfang der so genannten Großen Heidelberger Liederhandschrift, des Codex Manesse (C), der noch heute für seine Autorenbilder berühmt ist, steht Heinrich VI. – kein bedeutender Minnesänger, aber immerhin Kaiser. Und in noch einer Hinsicht nimmt Heinrich VI. eine Sonderstellung ein: Er zählt zu den ganz wenigen Minnesängern, von denen man heute noch mehr weiß, als dass sie eben Minnesänger waren. Die Biografien der meisten Dichter sind leer, selbst eine auch nur ungefähre zeitliche oder (dialekt-)geografische Bestimmung ist häufig nicht oder nur in vagen Vermutungen möglich.

„Früher“ Minnesang

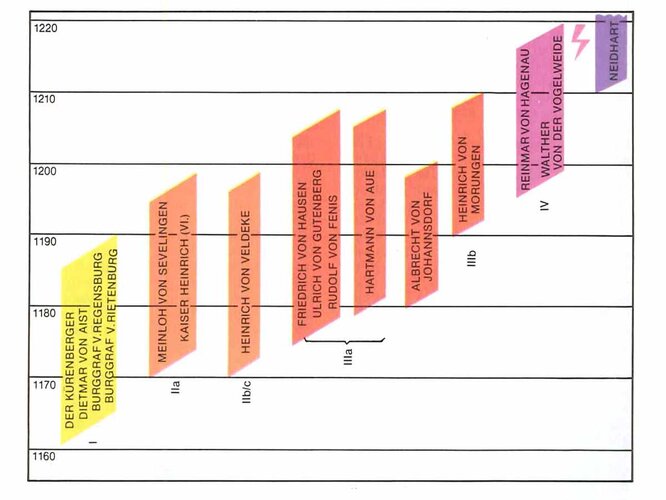

Die Konsequenzen dieses Überlieferungsbefundes für die Bestimmung dessen, was man „Donauländischen Minnesang“ nennt, sind keine trivialen. Der Begriff „Donauländischer Minnesang“ hat prima vista eine geografische und eine zeitliche Komponente: Die Texte bzw. Dichter, die man darunter fasst, stammen aus dem – auch oberösterreichischen – Donauraum und zugleich repräsentieren sie jene früheste Spielart des deutschen Minnesangs, die man sich beginnend mit dem Kürenberger vielleicht um 1150 – in etwa im 6. bis 8. Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts – in eben diesem Donauraum entstanden denkt.

Wenn aber nun zu den Dichtersängern kaum etwas bekannt ist, woher weiß man dann, welche Autorenkorpora diesem „Donauländischen Minnesang“ zugehören und welche nicht? In den Handschriften sind die „donauländischen“ Korpora schließlich nicht eigens markiert und nur wenige verstreute, unsichere Indizien (Beispiele folgen weiter unten) stützen die Annahme, dass es ein früher Minnesang ist und dass dieser in den Donauraum gehört.

Um den „Donauländischen Minnesang“ von anderen Spielarten des Minnesangs abzugrenzen, ist also ein weiteres Kriterium nötig, das auf die Texte selbst Bezug nimmt: Als „donauländisch“ gelten jene Autorenkorpora, die durch ganz bestimmte stilistische Qualitäten ausgezeichnet sind, die sozusagen archaisch anmuten und sich dadurch von anderen Texten und Korpora des Minnesangs unterscheiden.

Stilgeschichtliches Konstrukt

„Donauländischer Minnesang“ ist also keine zeitgenössische, mittelalterliche Kategorie, sondern ein nach primär stilgeschichtlichen Richtlinien entworfenes Konstrukt, das sich die germanistische Mediävistik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts zur Klassifizierung des deutschen Minnesangs zurechtgelegt hat. Zu diesem frühesten, „Donauländischen“ Minnesang gehört, was – im Vergleich zu den hochartifiziellen, manches Mal auch überdrehten Idealen des ‚hochhöfischen‘ Minnesangs – schlichter wirkt, unverstellter und unmittelbarer. Es sind Texte, die sich im Formalen durch eine vergleichsweise einfache Strophenform auszeichnen: Oft sind Strophen aus paargereimten Langzeilen gebaut, wie man sie auch aus der Nibelungenstrophe kennt; häufig steht jede Strophe für sich oder es ist unklar, wie viele Strophen ein Lied umfasst (im späteren Minnesang bilden gleich gebaute Strophen in der Regel auch eine inhaltliche Liedeinheit); und nicht selten sind die Reime ‚noch‘ unrein, entsprechen die Verse nicht den subtilen metrischen Gesetzen, die sich aus dem Minnesang um 1200 extrahieren lassen.

Keine Kluft zwischen Mann und Frau

Inhaltlich besehen sind es Texte, die ‚noch‘ nicht teilhaben an der Idee einer „Hohen Minne“, bei denen die Kluft zwischen frouwe (Herrin, Dame) und singendem Ich ‚noch‘ keine unüberbrückbare ist, bei der Liebe sich nicht in gleichsam monotonem und merkwürdig devotem Sangesdienst erschöpft, wo Gegenseitigkeit ‚noch‘ möglich ist, wenn neben einem männlichen Ich in Frauenstrophen auch ein weibliches Ich zu Wort kommen kann. Erotik und Sexualität müssen ‚noch‘ nicht mit dichten und mehrdeutigen Metapherndecken verhüllt werden, sondern dürfen ‚noch‘ einigermaßen unverstellt zur Sprache kommen.

Die wichtigste Liedgattung ist (bei mehrstrophigen Liedern) dann naturgemäß der ‚Wechsel‘, der aus einer geregelten Abfolge aus Mannes- und Frauenstrophen besteht; er und sie reden nicht eigentlich miteinander, aber sie reden immerhin beide über dasselbe Thema und sie reden darüber – das ist das Entscheidende – nicht auf dieselbe, aber doch auf eine ähnliche Weise.

„Der von Kürenberg“

Es gibt ein Lied, das fast paradigmatisch für diese ‚donauländische‘ Spielart des Minnesangs einstehen kann. Es ist zugleich eines der berühmtesten. Sein Dichter wird im Codex Manesse, der wichtigsten Minnesang-Handschrift „Der von Kürenberg“ genannt. Nicht einmal der Illustrator um 1300 dürfte noch gewusst haben, wer das war. Die Miniatur zeigt den Kürenberger im Gespräch mit einer Dame; sein Wappen ist eine blau-rote Handmühle auf goldenem Grund. Offenbar hat der Illustrator den Namen ‚wörtlich' genommen – mhd. kürne bedeutet Mühle. Und vielleicht ist selbst der Name ‚Kürenberger‘ nur ein (forciertes?) Missverständnis desjenigen, der unter diesem Dichternamen im Codex Manesse 15 Strophen zusammengefasst hat (von denen die ersten neun auch im Budapester Fragment erhalten sind); denn in einer dieser Strophen ist vom Singen „in Kürenberges wîse“ die Rede.

Verdankt der Dichter seinen Namen dem Bestreben der Sammler um 1300, jede Strophe und jedes Lied – auch jene, die zu diesem Zeitpunkt schon anonym geworden waren – in ein Autorkorpus einordnen zu können?

Vielleicht aber, auch das ist gut möglich, gab es den Kürenberger tatsächlich als eine reale Person und einige historische Indizien lassen den Schluss zu, dass er aus dem Gebiet des heutigen Oberösterreich stammte. So ist etwa 1161 in einer Urkunde der Herren von Wilhering ein „Gvaltherus de Cuornberg“ belegt. Entscheiden lässt sich diese Frage nach der Identität des – neben Dietmar von Aist – bedeutendsten Exponenten des ‚Donauländischen Minnesangs' heute nicht mehr; aber sein „Falkenlied“ lässt sich noch lesen, einfacher und besser sogar als so manches Lied der „Hohen Minne“:

„Ich zôch mir einen valken / mêre danne ein jâr.

dô ich in gezamete, / als ich in wolte hân,

und ich im sîn gevidere / mit golde wol bewant,

er huop sich ûf vil hôhe / und vlouc in anderiu lant.

Sît sach ich den valken / schône vliegen,

er vuorte an sînem vuoze / sîdîne riemen,

und was im sîn gevidere / alrôt guldîn.

got sende si zesamene, / die gelieb wellen gerne sîn!“

„Ich zôch mir einen valken / mêre danne ein jâr.

dô ich in gezamete, / als ich in wolte hân,

und ich im sîn gevidere / mit golde wol bewant,

er huop sich ûf vil hôhe / und vlouc in anderiu lant.

Sît sach ich den valken / schône vliegen,

er vuorte an sînem vuoze / sîdîne riemen,

und was im sîn gevidere / alrôt guldîn.

got sende si zesamene, / die gelieb wellen gerne sîn!“

Paraphrase:

„Mehr als ein Jahr habe ich damit zugebracht, mir einen Falken abzurichten. Doch sowie ich ihn nach meinen Vorstellungen gezähmt und ihm Gold in sein Federkleid gebunden hatte, erhob er sich in die Lüfte und flog in andere Gefilde. Seither habe ich den Falken schön fliegen sehen: An seinem Fuß führte er seidene Bändchen und sein Federkleid glänzte von Gold. Möge Gott sie zusammenführen, die einander gerne lieb haben möchten!“

Schlichtheit

Die beiden Strophen zählen mit zu den am meisten interpretierten Strophen der gesamten mittelalterlichen Lyrik. Darauf kann hier nicht eingegangen werden. Das Lied führt aber eindrücklich vor Augen, welcher Art die Schlichtheit ist, die man dem „Donauländischen Minnesang“ attestieren kann: Schlicht ist die Strophenform, schlicht sind die Syntax und die rhetorische Ausarbeitung, die auf jeden schweren rhetorischen Ornat verzichtet. Und schlicht ist auch der Inhalt der Strophen: Hier ergeht sich nicht ein Ich in einer komplizierten Reflexion über die Minne, wie dies im ‚hohen‘ Minnesang der Fall ist, sondern hier wird in klaren Worten eine Geschichte erzählt – auch dieser Hang zum Narrativen ist typisch für den „Donauländischen Minnesang“.

Und trotz all dieser Schlichtheit vermag das Lied eine semiotische Energie freizusetzen, die es zu einem der großartigsten Texte der deutschen Literaturgeschichte überhaupt macht. Es genügen ganz wenige, unscheinbare, durchwegs elegant installierte Un- oder Unterbestimmtheiten, die den Text schillern lassen: Die schnell hingesagte letzte Zeile ist die wichtigste dieser poetischen Operationen, denn ohne sie bliebe nur die Vogelgeschichte, und erst ihr vage formulierter Vergleich (ist es überhaupt einer?) gibt dem Falkenthema einen weichen Rahmen, den jede Interpretin und jeder Interpret in ihre oder seine Richtung weiter ausdehnen kann.

Ähnliches bewirkt die Präsentation der Strophen: Es fehlt jede Information zur Sprecherrolle (spricht ein Mann oder eine Frau und werden die acht Zeilen überhaupt von einer Sprecherinstanz gesprochen?), es fehlt ein klares Zeichen, ob dies denn nun ein kompaktes Lied wäre, oder nicht: Denn davor und danach folgen in der Handschrift weitere, gleich gebaute Strophen, die von Falknerei nichts zu sagen wissen, bis dann, sechs Strophen weiter unten, doch noch einmal von „wîp unde vederspil“ gesungen wird, aber doch so anders, dass die Zusammenschau der drei Strophen keine Antworten gibt, sondern immer nur weitere Fragen aufwirft.

Man könnte sagen: All dies öffnet den Text in einer Weise, dass sich seine Sinnpotentiale nicht mehr schließen lassen. Die archaische Faszination, die Strophen wie diesen eignet und sie so eigentümlich stark wirken lässt, ließe sich in Anlehnung an das weiter oben zu Form und Stil Gesagte als ein Minnesang des ‚Noch nicht' umschreiben. Nicht von ungefähr stehen die 15 Strophen des ‚Kürenbergers' ganz am Anfang der in Des Minnesangs Frühling – der wichtigsten Edition des Minnesangs vor Walther von der Vogelweide – gesammelten Autorenkorpora.

Dichter aus dem Donauraum

„Donauländisch“ aber ist dies alles, weil die wenigen biografischen Indizien, die man zu den Autorennamen (und weniger zu den Autoren) sammeln konnte, in den Donauraum des mittleren und späteren 12. Jahrhunderts verweisen. Zu den Vertretern zählt man neben dem Kürenberger und Dietmar von Aist noch Meinloh von Sevelingen (zwölf Strophen überliefert), den Burggrafen von Regensburg (vier Strophen) und den Burggrafen von Rietenburg (sieben Strophen). Melodien sind aber zu keinen dieser Korpora erhalten, sie wurden für den deutschen Minnesang nur in den seltensten Fällen notiert.

Dietmar von Aist

Der gemessen an der Überlieferung, aber auch an Rezeptionszeugnissen wichtigste Vertreter des ‚Donauländischen Minnesangs‘ war Dietmar von Aist. Auch wenn in der Forschung immer wieder daran gezweifelt wurde, könnte er doch gut mit jenem „Ditmarus de Agasta“ identisch sein, der ab 1139/40 urkundlich belegt ist. Gestorben ist dieser „Ditmarus“ 1179. Er stammte aus dem Freiherrngeschlecht derer von Aist – dem Flüsschen, das in der Umgebung von Freistadt als Feld- und Waldaist entspringt und unterhalb von Enns in die Donau mündet. Wiederum: Sicherheit ist hier nicht zu gewinnen, aber es ist doch recht wahrscheinlich, dass dieser Dietmar von Aist ein Mühlviertler war. Von ihm sind im Codex Manesse, in der Weingartner Liederhandschrift (B) und in der Kleinen Heidelberger Liederhandschrift (A) 42 oder 43 Strophen erhalten. Die Miniaturen von C und B zeigen einen Mann hinter einem Esel, der mit Spindeln beladen ist, in C unterhält sich dieser Mann mit einer Dame. Das Wappen ist ein silbernes Einhorn auf blauem (C) bzw. ein weißes auf einem roten Schild (B).

Problematische Zuordnung

An Dietmars Liedern nun lässt sich – abgesehen von der Wendung des stilistischen Befunds zu Autorenkorpora in eine historische und geografische Dimension – noch eine weitere Problematik der Vorstellung eines ‚Donauländischen Minnesangs‘ ablesen. Was da nämlich in den Handschriften unter Dietmar von Aist erhalten ist, passt oft mehr schlecht als recht in jene stilgeschichtlichen Kategorien, die man sich zum „Donauländischen Minnesang“ zurechtgelegt hat. Von Dietmar gibt es Lieder, die gut ins Schema der „Hohen Minne“ passen, komplexe Strophenformen, wie sie im ‚hochhöfischen‘ Minnesang grassieren (die Kanzonenstrophe). Dietmar hat ein (das erste?) Tagelied (das die Trennung eines heimlich sich liebenden Paares nach einer gemeinsam verbrachten Nacht zum Inhalt hat) des deutschen Minnesangs verfasst (Slâfest du, friedel ziere) und auch (die ersten?) Natureingänge. Vielleicht ist dies auch der Grund, dass einige Lieder, die ihm im Codex Manesse zugeschrieben werden, in anderen Minnesang-Handschriften anderen Dichtern gehören (daher die Unsicherheit, wie viele Strophen von ihm erhalten sind).

Jedenfalls galt diese stilistische Heterogenität einer Forschung, die aus stilistischen Phänomenen historische Sachverhalte entwickeln wollte, als fatal. Man hat das Problem dadurch gelöst, dass man Dietmar die meisten jener Lieder, die in den Handschriften unter seinem Namen gehen, einfach aberkannt hat: Nur drei von 16 Liedern galten als ‚echt‘, und noch in der jüngsten (38.) Auflage von Minnesangs Frühling fristen die 13 ‚unechten‘ Lieder ihr druckgeschichtliches Dasein als „Dietmar zugeschriebene Lieder“. Diese stilistische Zwischenstellung, wie sie im Oeuvre Dietmars besonders eklatant ist, ist schließlich auch einer der Gründe, weshalb man sich mit der Identifizierung dieses Dichters mit dem „Ditmarus“ nicht so recht anfreunden wollte: Dietmar von Aist müsste stilgeschichtlich jünger sein, der „Ditmarus“ hätte, nach einem strengen stilgeschichtlichen Evolutionsmodell, im Ganzen noch viel archaischer singen müssen. Doch bedenklicher noch als diese Uneinigkeiten in Bezug auf die historische Verortung der Dichterfigur ist, wie hier eine stilgeschichtlich orientierte Forschung Autorenkorpora gegen alle handschriftlichen Verhältnisse zerschneidet. Kategorisch ausgeschlossen wird, dass ein Dichter des frühen Minnesangs – einer des „Donauländischen Minnesangs“ – neben schlichten auch schon rhetorisch schwere Minnelieder singt, Lieder der „Hohen Minne“ neben solchen stehen, deren Minnekonzept auf Gegenseitigkeit basiert, Langzeilenstrophen neben Kanzonenstrophen. Ausgeschlossen wird, dass Archaismen auch bewusst eingesetzte Stilmittel sein können, ausgeschlossen, dass es so etwas wie stilistische Atavismen (Bezüge auf Vergangenes) oder Modernismen gibt, ausgeschlossen, dass Dichter nicht immer ganz sie selbst waren.

Vielgestaltige Dichtung

Ob es den „Donauländischen Minnesang“ des 12. Jahrhunderts – vor aller germanistischen Forschung – wirklich gab? Warum eigentlich nicht! Denn allen Zweifeln zum Trotz leuchtet die Gruppierung der Dichter aufs Ganze gesehen doch ein, und der geografische und (ungefähre) zeitliche Bezug ist unverkennbar. Aber kaum wird dieser ‚Donauländische Minnesang' von jener monolithischen Stilgestalt gewesen sein, die man ihm in der Forschung bisweilen attestieren wollte. Die Texte Dietmars führen vor, dass dieser früheste Minnesang wahrscheinlich – nicht Überliefertes noch mit eingerechnet – wesentlich ‚bunter' gewesen sein muss als häufig angenommen – ‚flügge' aber zum Mindesten.

Autor: Florian Kragl, 2011