Johann Beer

Eine Entdeckung

In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts stieß der Germanist Richard Alewyn bei seinen Forschungen zur deutschen Literatur des 17. Jahrhunderts auf Romane und Erzählungen eines anonym und unter verschiedenen Pseudonymen publizierenden Autors: Er nannte sich Jan Rebhu, Ein lebendiger Mensch, Der Neue Ehemann, Franciscus Sambelle, Franciscus â Claustro, Hanß guck in die Welt, Antonius Caminerus, Amandus de Bratimero, Zendorius à Zendoriis, Wolffgang von Willenhag, Florianus de Francomente, Alamodus Pickelhering und Expertus Rupertus. In den Werken dieses bis dahin bibliographisch nicht erfassten und biographisch nicht identifizierten Autors vernahm Alewyn eine Stimme, die aus der Eintönigkeit der literarischen Kultur seiner Zeit hervorstach. Seine Spurensuche führte ihn an den Hof der Herzöge von Sachsen-Weißenfels und in den bairisch-oberösterreichischen Kulturraum. Der Name des Autors: Johann Beer.

Lebenslauf

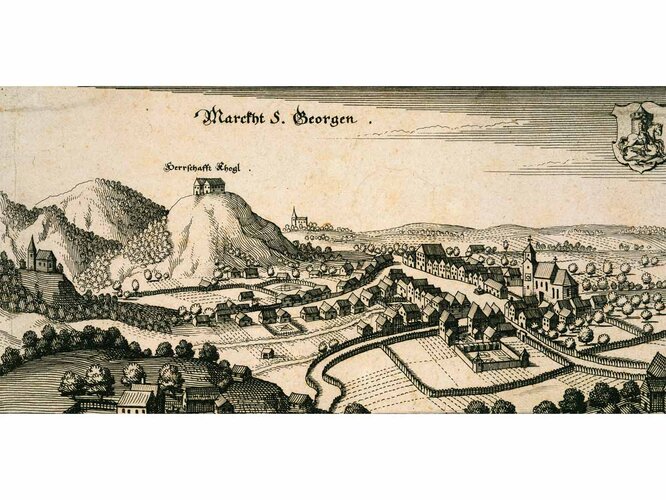

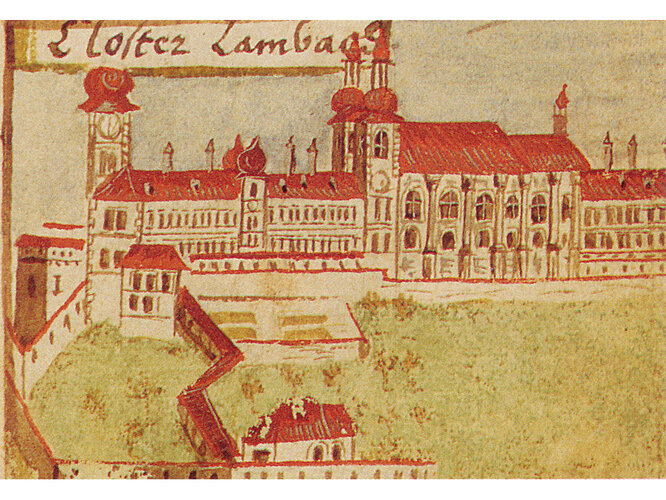

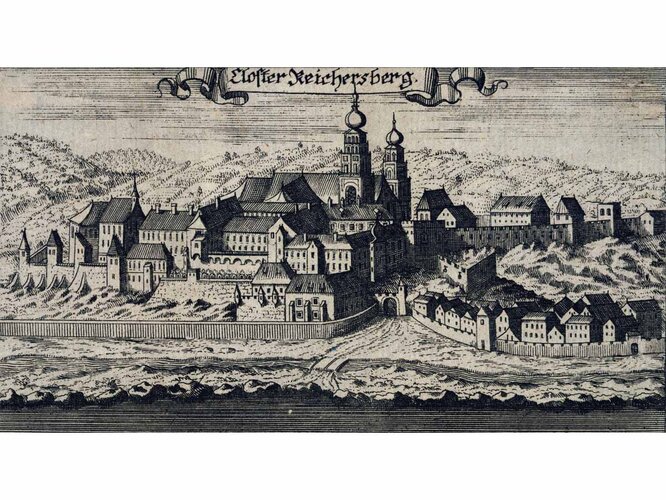

Johann Beer wurde am 28. Februar 1655 in St. Georgen im Attergau als Sohn des Gastwirts Wolfgang Bähr und seiner Frau Susanne geboren. Die Familie Beer – Johann war das siebente von fünfzehn Kindern – war protestantisch, konnte im katholischen Österreich ob der Enns keine Heimat finden und wanderte 1669 nach Regensburg aus. Der Sohn, der zunächst die Schule in St. Georgen besucht, dann eine vorwiegend musikalische Ausbildung im Benediktinerstift Lambach und im Kloster Reichersberg am Inn erhalten hatte (1662–1669), besuchte in Passau die Lateinschule (1669/70), in Regensburg dann sechs Jahre lang das Gymnasium poeticum. Ein daran anschließendes Theologiestudium in Leipzig dauerte nur wenige Monate; im Oktober 1676 wurde Beer von Herzog August von Sachsen-Weißenfels als Altist in die Hofkapelle berufen und ging nach Halle. Zur „Jährlichen Besoldung“ erhielt er nach eigener Auskunft „180. Reichst. die Kost bey Hofe und täglich 1. Maß Wein“.

Am Hof der Herzöge von Sachsen-Weißenfels machte Beer Karriere: 1678 heiratete er Rosina Elisabeth Brehmer, die Tochter des Gastwirts „Zum Schwartzen Bähren“; in Weißenfels, wo der Herzog seit 1680 residierte, wurde er unter Johann Adolph I. zum Konzertmeister (1685), dann auch zum Hofbibliothekar (1697) ernannt. Ehrenvolle Stellenangebote des Coburger Hofes (1684) und des dänischen Königshauses (1691) hatte er ausgeschlagen. Mit Johann Georg I., der den Weißenfelser Hof zu einem Zentrum der Künste, insbesondere der Musikkultur, machte, unternahm er zahlreiche Reisen. Beer genoss großzügige Förderung, nahm an Jagdausflügen teil und wurde am Hof seiner zahlreichen Talente wegen geschätzt. Sein Leben endet so tragisch wie denkwürdig: Am 28. Juli 1700 wird er bei einem Schützenwettbewerb, einem so genannten „Vogelschießen“, „durch einen unglükseeligen schuß [...] auf das allergefährlichste verwundet“. In seinem Tagebuch notiert der schwer Verletzte:

„Den 31st. schnitte man mir die Bley Kugel aus dem Naken, nach welchem Schnitte sichs in etwas zur Besserung anliesse. Ich habe gleich nach meiner Überbringung in meinem Hause, Herren D. Oleario gebeichtet, und mich mit dem Hochwürdigen Sacrament versehen.“ Beer stirbt am 6. August 1700.

Der Hofmusiker

Den Zeitgenossen und der Nachwelt war Beer als Musiker, Musiktheoretiker und Komponist bekannt. Die Grundlagen seiner musikalischen Erziehung erhielt er als Singknabe im Stift Lambach, das er in einem seiner Romane als „schönes und herrliches Kloster“ rühmt: „Auch ist alda fast die beste Musik/ so nechst der Wienerischen in dem Ertzherzogthum Oesterreich den billichen Ruhm hat“. Die „Musicalische Composition“ studierte er seinen Aufzeichnungen zufolge „in einer Zeit von 15. Monaten“ bei Wolfgang Caspar Printz in Regensburg. Neben etlichen Kompositionen, darunter eine umfangreiche lateinische Messe (Missa S. Marcellini) und eine vermutlich 1687 uraufgeführte deutsche Oper (Die Keusche Susanne), verfasste Beer auch musiktheoretische Werke (Musicalische Discurse, Bellum Musicum); ein Manuskript, das die Grundlagen des musikalischen Satzes in Form eines Lehrbuchs vermitteln sollte (Schola phonologica), blieb unvollendet. Musizieren und Komponieren bilden in Beers Musikauffassung einen fließenden Übergang. Seine theoretischen Schriften betonen den Vorrang des Gehörs gegenüber der Regellehre und räumen dem Vokalisten einen Improvisationsspielraum ein, der es ihm erlaubt, seine Kunst in der Aufführung kreativ zu entfalten.

Besonderes Aufsehen erregte Beer durch seinen Disput mit dem Rektor des Gothaer Gymnasium illustre, dem Pietisten Gottfried Vockerodt, der die Ausübung der Musik auf ihre dienende Rolle im Rahmen des Gottesdienstes und des Gotteslobes beschränkt wissen wollte. Gegen diese weltanschauliche Rigidität zog Beer mit zwei polemischen Schriften – Ursus murmurat und Ursus vulpinatur (beide 1697) – zu Felde. In ihnen verteidigt er die Musik als eine Gabe, deren Faszinationskraft und wohltuende Wirkung von ihrer göttlichen Herkunft zeugen:

„DRey Dinge seyn/ vor welche GOtt dem Allmächtigen zu dancken/ grosse Ursache habe.“

„DRey Dinge seyn/ vor welche GOtt dem Allmächtigen zu dancken/ grosse Ursache habe. Erstlich: daß er mich in dem Schooß der Christlichen Kirche hat lassen gebohren werden. Vors andere: daß er mich mit einem überaus fröhlichen Gemüthe begabt. Vors dritte/ daß er mich tüchtig gemacht/ eine solche Kunst zu ergreiffen, dadurch er in alle Ewigkeit will gelobet werden. […] Dann/ ein Christ seyn/ was ist seeliger? Ein fröhliches Gemüth haben/ was ist vergnügter? Die MUSIC STUDIREN/ was ist sinnreicher?“

Der Erzähler

In die Literaturgeschichte eingehen sollte der Hochfürstliche Sächsisch-Weißenfelsische Concert-Meister und Cammer-Musicus Johann Beer als Autor satirischer Erzählungen und Romane. Richard Alewyn, der dieses Werk der Nachwelt erschloss, bezeichnet den streitbaren Ursus als „Erzähler von allen Graden und Gnaden“. Tatsächlich wird man der literarischen Bedeutung Beers am besten gerecht, wenn man ihn als lebendigen Erzähler wahrnimmt. Bereits in seiner Regensburger Zeit tut er sich unter seinen Mitschülern dadurch hervor, dass er sie im gemeinsamen Schlafsaal mit Geschichten unterhält, die er gleichsam aus dem Stegreif erfindet. An diese „nächtlichen Conclav-Erzehlungen“ erinnert er nicht nur in einem Gedicht auf die Stadt Regensburg, sondern auch in seinen Romanen:

„Wann nun die Jungen/ die nicht fleisig zu studiren gewohnet waren/ da dachten sie / sie wollten fluchs morgen in Britania reisen/ und Abentheur anfangen/ damit sie nur nicht ferner ihre Argumenta machen/ die Lectionen lehrnen und expliciren dörfften/ spendierte mir also einer da etwas/ und da wieder einer etwas/ mit dem Bedinge/ daß ich auff den Abend eine Ritterliche Historie erzehlen solt;“

„Wann nun die Jungen/ die nicht fleisig zu studiren gewohnet waren/ da dachten sie / sie wollten fluchs morgen in Britania reisen/ und Abentheur anfangen/ damit sie nur nicht ferner ihre Argumenta machen/ die Lectionen lehrnen und expliciren dörfften/ spendierte mir also einer da etwas/ und da wieder einer etwas/ mit dem Bedinge/ daß ich auff den Abend eine Ritterliche Historie erzehlen solt; Weil ich nun in dergleichen Narrenpossen nicht allein wol belesen ware/ sondern gar keine große Kunst brauchte extempore eine verlogenen Geschicht zuerzehlen/ als war es meine höchste Lust/ wann ich die jungen nicht allein nach meinem Willen betrogen/ sondern sie in ihrer gefasten Meinung noch darzu bestätiget.“

Der Schriftsteller Beer ist ein von Abenteuergeschichten Faszinierter, der seine Erfindungen aus dem Reichtum seiner Lektüren schöpft, insbesondere der Geschichten des Amadis de Gaula, eines mehrbändigen, auf dem Stoff der Artussagen beruhenden Erzählwerks, das im 17. Jahrhundert als Inbegriff erfundener und unwahrscheinlicher Geschichten galt. Beers Literatur ist zwar in hohem Maße durch die Literatur inspiriert, als Schriftsteller aber besitzt er einen aus der Lebenserfahrung gewonnen Sinn für die Wirkungsmächtigkeit des Erzählens. Besonderen Wert legt er deshalb auf die Kunst der „Invention“; mit Vorliebe stellt er sich und seine Geschichten erzählenden Figuren als erfindende Erzähler dar. Sein schriftstellerisches Werk lässt sich mit gutem Recht als Fortsetzung des geselligen Erzählens im Medium des gedruckten Buchs charakterisieren. Von drei verloren gegangenen lateinischen Komödien, einem Zwischenspiel für ein Schuldrama und einigen, von Beer selbst vertonten Leichencarmina abgesehen, die allesamt aus Beers Regensburger Zeit stammen, entsteht es in Halle und in Beers ersten Weißenfelser Jahren. Zwischen 1677 und 1685 verfasst er an die 20 Romane und Erzählungen, zunächst Parodien auf den Abenteuerroman (Ritter Hopffen-Sack, Prinz Adimantus und Ritter Spiridon aus Perusina), dann vornehmlich satirische Werke (Weiber-Hächel, Jungfer-Hobel, Der Deutsche Kleider-Affe) und Romane, die – wie schon die Titel zeigen – in der Tradition Grimmelshausens (Der Simplicianische Welt-Kucker, Jucundus Jucundissimus) bzw. des spanischen Pikaroromans sowie des aus Frankreich stammenden Roman comique stehen (Die vollkommene Comische Geschicht des Corylo) und auf Erzählgut der novellistischen Schwanktradition zurückgreifen.

Der Held des Pikaroromans ist ein junger, unbedarfter Mensch, der – mit den Sitten und Gebräuchen der Welt nicht vertraut – diese durchstreift und dabei Abenteuer erlebt und Erfahrungen macht, die ihn dazu bewegen, die Welt und die Unbeständigkeit des in ihr zu erlangenden Glücks wieder zu fliehen. Im „niederen“ Roman des 17. Jahrhunderts wird das Motiv des Rückzugs aus der Welt zugunsten der als „politisch“ bezeichneten Weltklugheit und des satirischen Blicks auf das weltliche Treiben zurückgenommen. Beers satirische und „politische“ Romane legen es darauf an, das soziale Maskenspiel und die egozentrische Geltungssucht zu entlarven. Seine Satiriker sind „Welt-Kucker“, die das menschliche Tun in seinen scheinhaften Inszenierungen und seinem ständischen Dünkel entblößen. Ziel des Spottes und der verbalen Züchtigungen sind Pfarrer und Schulmeister, Handwerker und Kaufleute, Sekretäre, Hof und Adel, nicht selten die Frauen. Der Schwank gehorcht einer gegenläufigen Logik: Auch er handelt vom Schein, ist aber nicht auf die Entlarvung, sondern auf das listige Tarnen und Täuschen und das ungehemmte Verlachen des in die Irre geführten Opfers aus. Das satirische Moment gibt Beers Erzählen Raum für abschweifende Scheltreden; die Nähe zum schwankhaften und novellistischen Erzählen verleiht seinen Romanen ihre episodische Struktur.

Als Höhepunkt seines literarischen Schaffens gilt der Doppelroman Teutsche Winter-Nächte (1682) und Die kurzweiligen Sommer-Täge (1683). Seine Helden sind oberösterreichische Landadelige, die ihre Zeit damit zubringen, anderen (und einander) Streiche zu spielen und einander von ihrem Leben und ihren Streichen zu erzählen. Die Romane sind durch eine komplexe Form des erzählten Erzählens charakterisiert, die Beer aus Antonio de Eslavas Novellensammlung Noches de Invierno (1609) vertraut war. In einer der zahlreichen Binnenerzählungen der Sommer-Täge singt Beer ein Hohelied auf seine oberösterreichische Heimat:

„DJe Oberösterreichische Landschafft ist eine unter denen Vornehmsten des Teutschlandes. Jhre herrliche SITUATION, und die gesunde Lufft haben sie allenthalben/ noch mehr aber ihre schöne Gebäude/ bekannt gemacht/ mit welchen sie so wol als das LATIUM pranget. Die Höflichkeit der Einwohner/ hat denen Ausländern allezeit zu einer Verwunderung gedienet/ und dannenhero ist dem Oesterreich der rühmliche Nahme zugewachsen/ daß es vor allen andern Ländern/ die sich gegen Orient befunden/ billich das Höfliche genennet wird.“

„DJe Oberösterreichische Landschafft ist eine unter denen Vornehmsten des Teutschlandes. Jhre herrliche SITUATION, und die gesunde Lufft haben sie allenthalben/ noch mehr aber ihre schöne Gebäude/ bekannt gemacht/ mit welchen sie so wol als das LATIUM pranget. Die Höflichkeit der Einwohner/ hat denen Ausländern allezeit zu einer Verwunderung gedienet/ und dannenhero ist dem Oesterreich der rühmliche Nahme zugewachsen/ daß es vor allen andern Ländern/ die sich gegen Orient befunden/ billich das Höfliche genennet wird. Von Fruchtbarkeit des Landes will ich dermalen die Jenigen reden lassen/ welche sich aus ihrem reichen Mutterschosse biß auf diese Stund reichlich ernehren. Das herrliche Salzwerk zu Jschel/ welches über Gmünden durch den gefährlichen Fall geführet wird/ ist ein unvergleichliches Kleinod dieses Landes/ und das Eisen-Ertz hat allein den Ruhm/ daß es mit ihrem häuffigen Ertz und absonderlich mit dem guten Stahl das ganze Teutschland wol versehen könnte. Jn diesem Land ob der Enß sind etliche See berühmet/ auf welchen es herrliche und prächtige Schlösser gebauet/ deßgleichen noch wenig in Europa gesehen werden.“

Roman, Buchmarkt und Seelenheil

Nach Auskunft seiner Zeitgenossen hat Johann Beer seine oberösterreichische Mundart nie abgelegt. In den Titeln seiner Werke gibt er sich nicht selten als Österreicher zu erkennen. Zwar lässt sich in seinen Romanen kein regionales Idiom ausmachen, doch zeigt deren Sprache eine besondere Nähe zu mündlichen Ausdrucksweisen: Sie ist expressiv und zeichnet sich durch ebenso drastische wie plastische Wendungen aus. Beers Ton zeugt von einer besonderen Lust am ungehemmten sprachlichen Ausdruck und an despektierlichen Verballhornungen (das „Collegium“ nennt er „Loch leckt mich drum“) und erinnert nicht selten an die Kunst der Schimpfrede und den Gestus der Strafpredigt.

Am Weißenfelser Hof dürfte dieses literarische Werk unbekannt gewesen sein. Der Autor Beer hielt sich bedeckt. In seiner annalistisch angelegten Lebensbeschreibung, dem Tagebuch, das er vermutlich seit 1690 führt, erwähnt er keinen seiner Romane. Beer nutzt den Freiraum, den ihm die Anonymität des Buchmarkts gewährt, um seine Figuren in ihrer lebensfrohen Weltverfallenheit präsentieren und mit seinen Lesern seine schelmischen Scherze treiben zu können. Beers Romane stehen am Anfang eines vom Buchmarkt und seinen ökonomischen Interessen geprägten Literaturbetriebs. Obwohl selbst lateinisch gebildet und als Hofmusiker durchaus statusbewusst, steht Beer der höfischen und akademischen Gelehrtenkultur doch mit Skepsis gegenüber. Er ist kein poeta doctus wie die Dichter der barocken Sprachgesellschaften. Eine Aufnahme in die Fruchtbringende Gesellschaft, deren Oberhaupt Herzog August war, wäre wohl kaum denkbar gewesen. Von der „hohen“ Literatur und von der rhetorischen Kunst seiner Verfasser grenzt Beer sein Werk denn auch ausdrücklich ab. Er schreibt nicht, um seine Gelehrsamkeit und seine sprachliche Virtuosität zu präsentieren, sondern aus durchaus vitalem Interesse: Das Erzählen „kurzweiliger“ Geschichten begreift er als Mittel, die Langeweile zu vertreiben und die „melancholischen Gemüter“ durch das Lachen von ihrer Schwermut zu befreien.

So wie er seinen musiktheoretischen Kontrahenten Vockerodt als „sauertöpfischen“ Melancholiker und Misanthropen beschimpft, verteidigt er das Erzählen und das Lesen kurzweiliger Geschichten als eine Kunst, die die Heiterkeit des Lebens steigert. Dennoch ist sein so ausgelassen wie lebensfroh anmutendes Werk von religiöser Schwermut nicht unbelastet. Auch seine Schelme kennen die Sorge um das Seelenheil, doch wissen sie, dass der Rückzug aus der Welt den Eremiten nicht von dem unruhigen menschlichen Gemüt befreit, das der eigentliche Grund aller leidvollen Verstrickungen in diese Welt ist. Beers Romane präsentieren diesem unruhigen Gemüt eine Welt, in der es sich umtun kann, wenn es ganz mit sich allein ist.

Beerforschung

Der große Anspruch, mit dem Richard Alewyn den von ihm entdeckten Autor der akademischen Literaturwissenschaft und einem gebildeten Publikum vorgestellt hatte, fand kein nachhaltiges Echo. Zwar wurde Alewyns Pionierarbeit von zahlreichen wissenschaftlichen Schriften fortgeführt, korrigiert und differenziert – 1963 wurde Beers handschriftliche Autobiographie entdeckt, sein 300. Geburts- und sein 250. Todestag gaben Anlass zu wissenschaftlichen Kongressen –, die Aufmerksamkeit, die die Scientific Community dem Werk seines großen Zeitgenossen Grimmelshausen schenkt, hat Beer aber nicht erhalten. Sein literarisches wie musiktheoretisches Werk liegt nach einigen Einzelausgaben nun auch in einer sorgfältig betreuten historisch-kritischen Gesamtausgabe (Sämtliche Werke. Hg. von Ferdinand van Ingen und Hans-Gert Roloff. 13 Bde. Bern [u.a.]: Lang 1981ff.) vor.

| Werkverzeichnis |

|---|

| Des Simplicianischen Welt-Kuckers Oder Abentheurlichen JAN REBHU, Erster / Anderer / Dritter / Vierdter und letzter Theil […]. [Halle 1677–1679] |

| Der Abentheuerliche/ wunderbare/ und unerhörte RITTER HOPFFEN-SACK VON DER SPECK-SEITEN […] von Einem lebendigen Menschen. [Halle 1677] |

| Printz ADIMANTUS und der Königlichen Princeßin ORMIZELLA Liebes-Geschicht […] durch den allenthalben bekandten JAN REBHU von Wolffs-Egg aus Oesterreich. [Halle] 1678. |

| Des Abentheurlichen JAN REBHU Ritter Spiridon aus Perusina […] durch Einen Liebhaber aller Tugendsamen Gemüther. [o.O.] 1679. |

| Die vollkommene Comische Geschicht Des CORYLO. […]. Der Neue Ehemann. [Nürnberg] 1679. |

| Der Vollkommenen Comischen Geschicht Des CORYLO […], Anderer Theil […]. Der Neue Ehemann. [Nürnberg] 1680. |

| Des Abentheurlichen JAN REBHU Artlicher POKAZI […]. [Halle] 1679 |

| Des artlichen POKAZI CONTINUATION oder Anderer Theil […]. [o.O.] 1680 |

| JUCUNDI JUCUNDISSIMI Wunderliche Lebens-Beschreibung […] [o.O.] 1680 |

| Des berühmten Spaniers FRANCISCI SAMBELLE wohlauspolirte Weiber-Hächel […] durch den allenthalben bekannten JAN-REBHU, von S. Georgen aus dem Ländlein ob der Enß. [o.O.] 1680 |

| Der Neu ausgefertigte Jungfer-Hobel […] Von Dem berühmten Weiber-Hächler Francisco Sambelle. [o.O.] 1681 |

| Die Mit kurtzen Umständen entworffene BESTIA CIVITATIS […] Durch Franciscum â Claustro […] [o.O.] 1681 |

| Der Berühmte Narren-Spital […] Durch Hanß guck in die Welt. [o.O.] 1681 |

| Der Politische Feuermäuer-Kehrer […] Von ANTONINO CAMINERO. Leipzig 1682. |

| Der Politische Bratenwender […] von Amando de Bratimero. Leipzig 1682 |

| ZENDORII à ZENDORIIS Teutsche Winternächte […]. [Nürnberg] 1682 |

| Die kurtzweiligen Sommer-Täge […] Durch Wolffgang von Willenhag/ Oberösterreichischen von Adel. [Nürnberg] 1683 |

| Die Andere Ausfertigung Neu-gefangener Politischer Maul-Affen […] durch Florianum de Francomente.Frankfurt und Leipzig 1683. |

| Der Deutsche Kleider-Affe […] Von Alamodo Pickelhering. Leipzig 1685 |

| Der verliebte Europeer, Oder Warhafftige Liebes-Roman […] durch Alexandri guten Freund/ welcher sonst genant wird AMUNDUS de AMANTO. Wien [recte: Leipzig] 1682 |

| JOHANNIS BEERII […] Deutsche Epigrammata, welchen Etlich wenig Lateinische beygefügt seyn. Weissenfels 1691 |

| Der verkehrte Staats-Mann/ Oder Nasen-weise SECRETARIUS, […] Von EXPERTO RUPERTO Ländler/ Bauren am Adler-See. Köln [recte: Halle] 1700 |

| Der Kurtzweilige Bruder Blau-Mantel […] Durch Jan Rebhu. [o.O.] 1700 |

| Der Verliebte Oesterreicher […] Durch Jean Rebhu. [Nürnberg] 1704 |

| URSUS MURMURAT […] durch Johann Beern/ Hoch-Fürstl. Sächß. Weißenfelsischen Concert-Meister/ von St. Georgen aus Ober-Oesterreich. Weißenfels 1697 |

| URSUS VULPINATUR: List wieder List/ Oder Musicalische FUCHS-JAGDT […] durch Johann Beern/ Hochfürstl. S. Weißenfelsischen Concert-Meister und Cammer-Musicum, gebohren zu Sanct Geörgen im Land ob der Ennß. Weißenfels [1679] |

| Die Geschicht und Histori von Land-Graff Ludwig dem Springer/ aus Thüringen […]. Erstlich beschrieben von einem Capellan in Thüringen / und neulich aus einem alten Closter-Buch ausgezogen und mit Figuren gezieret an den Tag geben und gedruckt zu Weissenfels 1698. [Mit Holzschnitten von Johann Beer.] |

| Johann Beerens […] MUSICALIsche DISCURSE […]. Nebst einem Anhang von eben diesem Autore, genannt der MUSICALIsche Krieg zwischen der COMPOSITION und der HARMONIE. Nürnberg 1719 |

| BELLUM MUSICUM Oder MUSICAlischer Krieg […] Von Johann Beehren/ Fürstl. Sächß. Weißenfelsischen Concert-Meistern. [o.O.] 1701 |

| SCHOLA-PHONOLOGICA. Sive. Tractatus Doctrinalis de Compositione Harmonica […] von. Johann Beern, Hochfürstl: Sächßl: Weißenfelsischen Concert-Meistern. [Um 1697 entstandenes, Fragment gebliebenes Manuskript.] |

| Johann Beer: Sein Leben, von ihm selbst erzählt. Hg. von Adolf Schmiedecke. Mit einem Vorwort von Richard Alewyn. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1965. |

Autor: Robert Vellusig, 2011