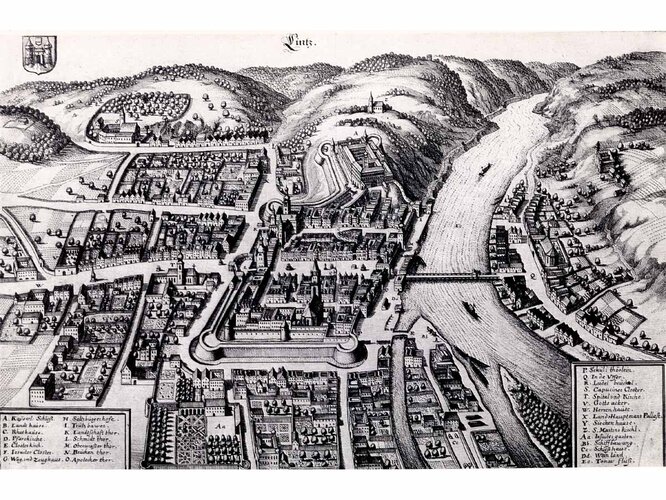

Dichtung im Zusammenhang mit Reformation und Gegenreformation in Oberösterreich

In den Klöstern des Landes setzten sich seit dem Ende des 15. Jahrhunderts die Konventualen vermehrt mit den Ideen des Humanismus auseinander. Zudem entstanden im Zusammenhang mit Reformation und Gegenreformation im Land ob der Enns zahlreiche literarische Werke, wobei sich besonders Protestanten duch eine eifrige Literaturproduktion hervortaten.

Klosterhumanismus

Unter den Handschriften der oberösterreichischen Klöster finden sich seit dem Ende des 15. Jahrhunderts in steigendem Maße lateinische Klassiker sowie rhetorische und grammatikalische Werke, die auf das Eindringen des Humanismus schließen lassen. Der Briefwechsel des Kremsmünsterer Abtes Johannes Schreiner de Zlawings (reg. 1505–1524) mit Gelehrten der Sodalitas Danubiana des Conrad Celtis bewegt sich bereits auf der Höhe humanistischer Sprachkunst. Unter Abt Johannes erscheint Laurenz Mittenauer (Mitternauer) (nach 1460/Wien–1546/Wels) als Konventuale in Kremsmünster, später als Vikar in Wels. Von ihm stammen u. a. chronikale Aufzeichnungen.

Vor seiner Profess in Mondsee (1452) hatte Hieronymus de Werda (Johann von Mondsee) († 1475) an der Wiener Universität unterrichtet. Außer theologischen und rhetorischen Schriften und Predigten hinterließ er zahlreiche lateinische Carmina in antiken Versmaßen. Der Mondseer Konventuale Leonhard Schilling (1474/Hallstatt–1540/Mondsee) ist als Anleger diverser Kollektaneen (Angesammeltes), Verfasser historischer Werke und der so genannten Poliel-Korrespondenz zu erwähnen, ein Beispiel für die späthumanistische „Teufelsliteratur“. Der übersteigerte Teufelsglaube – in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine pathologische Zeiterscheinung – uferte allerdings in Österreich keineswegs so aus wie in manchen Teilen des protestantischen Deutschland.

Dichtung der Täufer in Oberösterreich

Bevor sich die Ideen Martin Luthers im Land ob der Enns verbreiteten, machten sich die Täufer (Wiedertäufer) bemerkbar.

Hans Schlaffer (?/in Oberösterreich–1528/Schwaz), 1511 zum Weltpriester geweiht, wirkte als katholischer Pfarrer in Oberösterreich. Schriften Martin Luthers brachten ihn schließlich 1526 dazu, sein Amt niederzulegen. Er fand ein Unterkommen bei den Herrn von Zelking auf Schloss Weinberg. Es wird vermutet, dass Schlaffer schon in dieser Zeit eine Täufergemeinde im nahen Freistadt betreute. 1527 finden wir Schlaffer in Nikolsburg (Mähren). Im Herbst desselben Jahres begab er sich nach Rattenberg. Auf dem Weg nach Hall wurde er verhaftet, zusammen mit anderen Täufern auf der Burg Frundsberg gefangengehalten und in Schwaz exekutiert. In dem Lieddruck Zwey schöne neüer geistlicher Lieder (um 1560) stammt das erstere – Vngnad beger ich nit von dir – von Schlaffer; ein weiterer Liedtext Schlaffers – Herr Vater, mein ewiger Gott, hilf mir Armen aus dieser Not – liegt handschriftlich vor.

Von den in Oberösterreich tätigen Täufern haben außer Schlaffer auch Hans Hut (er predigte in Steyr, Freistadt, Linz, Gallneukirchen und auf Schloss Weinberg), Leonhard Schiemer (aus Vöcklabruck) und insbesondere der in Gmunden inhaftierte Schlesier Peter Riedemann das geistliche Liedgut in deutscher Sprache bereichert.

Einen seltsamen Weg ging der Jurist Christoph Freisleben (Eleutherobius) (?/in Oberösterreich–nach 1558/Wien?). Nach Studien an der Universität Wien wurde er zunächst deutscher Schulmeister in Wels. Anfangs interessierte er sich für die Lehren Luthers, wurde aber bald zu einem Oberhaupt der Täuferbewegung um Johannes Bünderlin. Freisleben verfasste auch juristische und theologische Schriften und widmete sich der Dichtkunst.

Freisleben veröffentlichte 1528 zwei täuferische Schriften in deutscher Sprache. Er kehrte allerdings zum katholischen Glauben zurück. Über Frankreich kam er wieder nach Wien, wo er 1545 zum Syndicus der Universität gewählt wurde. In Mistelbach erhielt Freisleben ein Benefizium, das es ihm ermöglichte, sich der Schriftstellerei zu widmen.

1527 entkam Freisleben den von König Ferdinand nach Wels gegen die Anhänger reformatorischer Ideen entsandten Soldaten und wich über Passau nach Eßlingen aus. Er veröffentlichte 1528 zwei täuferische Schriften in deutscher Sprache. Inzwischen zum katholischen Glauben zurückgekehrt, wurde er Lehrer am Kollegium zu St. Moritz in Augsburg. Über Ingolstadt kam Freisleben nach Frankreich, absolvierte ein Rechtsstudium mit dem Doktorat an der Universität Bourges und begann dort zu unterrichten. In Frankreich publizierte er eine Sammlung von Gebeten und Betrachtungen und juridische Fachschriften.

Von Bourges gelang ihm der Sprung nach Wien, wo er 1545 zum Syndicus der Universität gewählt wurde. 1547 bis 1558 stand er als Syndicus und Offizial im Dienst der Wiener Bischöfe Friedrich Nausea und Christoph Wertwein. In Mistelbach erhielt Freisleben ein Benefizium, das es ihm ermöglichte, sich der Schriftstellerei zu widmen.

Das um 1550 in Versen abgefasste Spil von der Weyßhait vnnd Narrhait des Lienhard (Leonhard) Freisleben (Eleutherobius) ist ebensogut als Fastnachtsspiel anzusprechen wie als Schulkomödie, war es doch das Werk eines in Linz unterrichtenden „teutschen Schuel- und Rechenhalters“. Der gebürtige Linzer, ein Bruder des Christoph Freisleben, stand wie dieser an der Spitze der oberösterreichischen Täuferbewegung und trat sowohl in Linz als auch nach seiner Flucht nach Deutschland (1528) als Autor theologischer Schriften in Erscheinung.

Poesie im Zeichen von Reformation und Gegenreformation

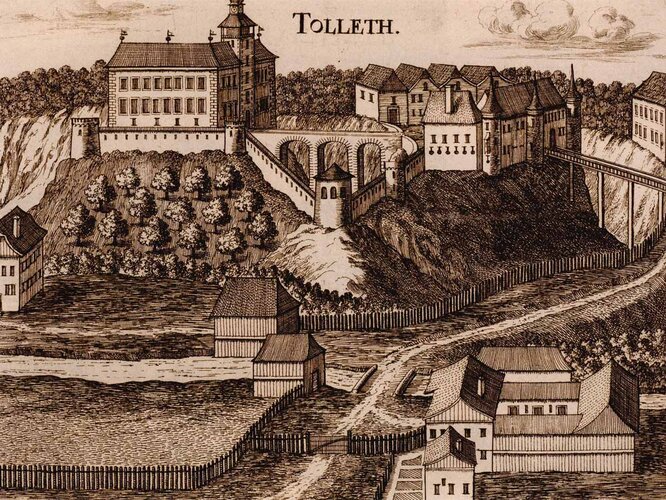

Michael Stiefel (um 1487/Esslingen–1567/Jena), der von Martin Luther selbst als Schlossprediger der Familie Jörger nach Tollet geschickt worden war, wirkte zwei Jahre im Land ob der Enns. Bevor Stiefel nach Oberösterreich kam, hatte er u. a. bereits ein begeistertes Lied auf Luther und zwei gegen den Franziskanermönch Thomas Murner veröffentlicht. Nachdem er Österreich verlassen hatte, verlegte sich Stiefel auf die Mathematik.

In Oberösterreich wirkten u. a. die Poeten Georg Khuen, Johann Caementariius, Zacharias Eiring, Joachim Magedburg, Tobias Schaidhauff und Joseph Engelsheimer.

Leichenpredigten wie die des steirischen und später obderennsischen Landschaftspredigers in Linz Georg Khuen klingen oft mit einem geistlichen Lied oder mit einem christlichen Gebet aus.

Ein Gemeinschaftsgebet des ausgehenden 16. Jahrhunderts, verfasst von dem Linzer Landschaftsprediger und Schulinspektor Johann Caementarius, hat sich als Eintragung auf den leeren Seiten am Schluss einer Lutherbibel erhalten.

Der Linzer Ständesekretär Zacharias Eiring (1544/?–1612/Linz) brachte Johann Habermanns Christliche Gebet für alle Not und Stende der ganzen Christenheit (1567) in deutsche Reime und erweiterte es um einige Liedtexte (1611).

Joachim Magedburg (1525/Gardelegen–um 1587/Essen?), Autor einer persönlichen Bekenntnisschrift, führte sein unstetes Lebensschicksal 1580 bis 1583 zu Rüdiger von Starhemberg, bei dem er sich ohne geistliches Amt in Eferding aufhielt. Er veröffentlichte u. a. eine Reihe von Fabeln und Kirchenliedern.

Tobias Schaidhauff (?/Enns–nach 1634/Regensburg?) war Prediger bei Nimrod Kölnpöck auf Schloss Wallsee (Niederösterreich) gewesen, bevor er 1608 nach Steyr berufen wurde, wo er bis 1624 predigte. 1624 exiliert, fand er Zuflucht in Regensburg.

Er steuerte ebenso wie die dichterisch begabte Catharina Tannerin – die Frau des evangelischen Predigers in Lindach, Schwanenstadt und Gmunden Daniel Tanner – einige Gedichte zu Werken anderer bei.

Von Joseph Engelsheimer, einem gebürtigen Oberösterreicher, erschienen Drey schöne neüwe Lieder... allen guten Gsellen/ so in kümernuß vnnd anligen behafft: Zu trost an tag geben (1566).

Katholischerseits war man bemüht, dem Protestantismus auf literarischer Ebene entgegenzutreten. Für seine seelsorgerische Praxis schrieb sich der aus Lambach stammende Pfarrer von Scheer an der Donau und Pfullendorf (Oberschwaben), Wolfgang Betulanus (Piringer), die erforderliche Literatur selbst: Der Catholische Catechismus/ oder Kinderlehr Reimweiß gestellet (1595) für die Kleinen, Rudimenta doctrinae Christianae Catholicae (1592) für lateinkundige Erwachsene.

Leichenpredigten von Autoren, die als evangelische Prediger ob der Enns tätig waren oder von hier stammten, enthalten häufig auch poetische Beiträge.

Leichenpredigten von Autoren, die als evangelische Prediger ob der Enns tätig waren oder von hier stammten, enthalten häufig auch poetische Beiträge. Die Orte, an welchen diese Autoren in Oberösterreich lebten, sind jeweils in Klammern angeführt:

Clemens Anomoeus (Peuerbach, Losensteinleithen, Linz), Elias Ehinger (Kefermarkt), Sigismund Faber (geb. Enns), Daniel Hitzler/Hizler (Linz), Jacob Hueber (geb. Enns; Wels, Krenglbach), Augustin Kromayer d. Ä. (Gallspach, Unterach, Schlüsslberg, Grieskirchen), Joachim Magdeburg (Eferding), Johann Mülberger (Aschach), David Steudlin (Linz), Daniel Tanner (Lindach, Schwanenstadt, Gmunden), Johann Jacob Ulsenius (Ulsheimer) (Irnharting, Wels), Adam Windorfer (Schloss Stein bei St. Marien, Steyr), Johannes Zumpfius (Klaus).

Als Assistent Johannes Keplers in Linz ist Benjamin Ursinus (Behr, 1587/Sprottau, Schlesien–1633/Frankfurt an der Oder) zu erwähnen. Er war Hofmeister in Prag und wurde als begabter Mathematiker mit Kepler bekannt. Mit ihm kam er nach Linz, wo er bis 1614 blieb. Kepler zog ihn hauptsächlich für die Erstellung der Rudolfinischen Tafeln heran. 1615 berief man Ursinus an das Joachimsthaler Gymnasium nach Berlin, 1630 als Professor der Mathematik an die Universität Frankfurt an der Oder. Eigenständige Beiträge leistete Benjamin Ursinus zur Kometenbeobachtung und zu der im Zeitalter des Späthumanismus entstehenden Logarithmenrechung. 1623 veröffentlichte er ein Liederbuch mit dem Titel Anhang des Psalters: biblische Texte, „auff die Frantzösische Reymen art zusammen gebracht“. Darin verwendete er als einer der ersten in der deutschen Literatur den Alexandriner und hielt dabei schon jene Versgesetze ein, die Martin Opitz erst kurze Zeit später formulierte.

Ein anderer Assistent Keplers, Johann Strauß (1590/Königsberg – 1630/ebd.) wirkte von 1615 bis 1616 als Präzeptor an der Linzer Landschaftsschule. Er publizierte mehrere naturwissenschaftliche Werke und Epigramme in lateinischer Sprache. Ebenso zum Kreis um Kepler gehörte der Sekretär des Standes der landesfürstlichen Städte und Märkte Balthasar Kesselboden, von dem mehrere poetische Beiträge zu Epithalamien und Propemptica stammen.

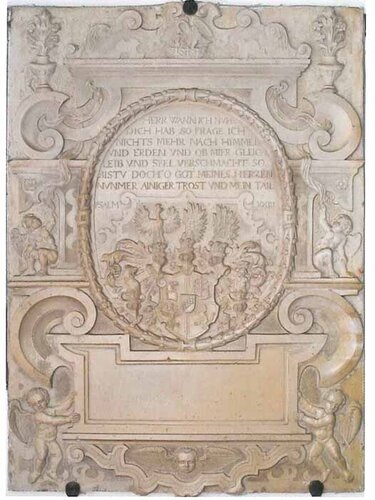

Hans Ludwig von Kuefstein (Kueffstein) (1582/Greillenstein, Niederösterreich?–1657/Linz) stammte aus einem in Greillenstein ansässigen protestantischen Geschlecht; er trat allerdings zum Katholizismus über. Umfangreiche Briefbände im oberösterreichischen Landesarchiv dokumentieren die Wirksamkeit Kuefsteins im Land ob der Enns.

Hans Ludwig von Kuefstein (Kueffstein) wirkte von 1630 bis 1657 als Landeshauptmann von Oberösterreich. Zudem war er als Dichter und Übersetzer tätig.

Hans Ludwig Kuefstein (Kueffstein) studierte in Prag (1593), Jena (1594–1597), Padua, Siena, Bologna (1601), Tübingen und Straßburg. 1603 besuchte er Spanien. Die Eindrücke, die er dort von der spanischen Hofkultur empfing, wurden für ihn bestimmend. In die Heimat zurückgekehrt, erwies er sich als formgewandter Übersetzer galanter höfischer Romane und Dichter: 1624 veröffentlichte er in Linz seine Übersetzung des Romanes Diana des Jorge de Montemayor, eines der Hauptwerke der spanischen Schäferdichtung (Darstellung friedlicher Hirten in idyllischer Umgebung als dichterische Utopie). Weitere Übersetzungen aus romanischen Sprachen ins Deutsche folgten: Giovanni Boccaccios Fiammetta und Diego de San Pedros Carcel de amor (1625). Nach seinem Übertritt zum Katholizismus (1627) führte sein Weg steil empor. Er wurde 1628 Leiter einer Großbotschaft an Sultan Murad IV. und wirkte dann von 1630 bis 1657 als Landeshauptmann von Oberösterreich. Umfangreiche Briefbände im Oberösterreichischen Landesarchiv dokumentieren die Wirksamkeit Kuefsteins im Land ob der Enns. Kuefsteins Diana-Übersetzung wurde 1646 von Georg Philipp Harsdörffer überarbeitet. Eine anonym gebliebene späthumanistische Übersetzungsarbeit aus dem Spanischen, Ein Dialog oder Gesprech zwischen Mercurio unndt Charonte, liegt in der Oberösterreichischen Landesbibliothek.

Auch der calvinistische obderennische Adelige Georg Erasmus Tschernembl (1567/? in Oberösterreich–1626/Genf) trat immer wieder dichterisch hervor.

Georg Erasmus Tschernembl betrat 1592 die politische Bühne und entwickelte sich zum Hauptträger des ständischen Kampfes gegen die katholische Gegenreformation. Nach der Niederschlagung der ständischen Aufstandsbewegung (1620) musste er nach Genf flüchten, wo er starb. Georg Erasmus Tschernembl ist der Verfasser zahlreicher Reden, Memoranden, Relationen, Traktate und Briefe.

Georg Erasmus Tschernembl erhielt von 1580 bis 1584 zusammen mit seinen Brüdern Hans Christoph und Heinrich an der Akademie Altdorf eine gediegene rhetorische Ausbildung. Aus dieser Zeit hat sich in den Emblemata anniversaria Academiae Altorfinae (1597) eine von Georg Erasmus vorgetragene lateinische Rede erhalten. Gemeinsam mit Hans Christoph (1605 bei Krakau erschlagen) unternahm Georg Erasmus zwischen 1584 und 1586 unter der Aufsicht des bereits europaweit berühmten Dichters Paul Melissus (Schede) (1539/Mellrichstadt–1602/Heidelberg) eine Studienreise nach Paris, London, Lyon, Südfrankreich und nach Genf, ins Zentrum des Calvinismus. Über Straßburg führte ihn sein Weg an die Universitäten Bologna und Siena. 1591 praktizierte er beim Reichskammergericht in Speyer.

1592 weilte Tschernembl wieder in Österreich. Nun betrat er die politische Bühne und entwickelte sich zum Hauptträger des ständischen Kampfes gegen die katholische Gegenreformation. Nach der Niederschlagung der ständischen Aufstandsbewegung (1620) musste er nach Genf flüchten, wo er als Exulant starb. Georg Erasmus Tschernembl ist der Verfasser zahlreicher Reden, Memoranden, Relationen, Traktate und Briefe; von seinen dichterischen Versuchen kennen wir nur eine Trauerode im Anhang zu Georg Siegels Leichpredigt für Bassius Ericus (1582).

Religiöse Dichtung

Zu den bereits erwähnten Formen der religiösen Dichtung kommen poetische Versionen des Psalters oder einzelner Psalmen, des Hohenliedes, des Buches Sirach und anderer für die Übertragung in gebundene Sprache geeigneter Teile der Bibel, ferner geistliche Elegien in Leichenpredigten, versifizierte theologische Reflexionen, theologische Polemik in Versen, meditative Betrachtungen in lyrischem Gewand und schließlich – als bedeutende Neuerung – Lyrik zum Ausdruck persönlichen religiösen Empfindens. Hier sind Werke von Heinrich von Starhemberg, Zacharias Eiring oder Pater Placius Grueber aus dem Stift St. Florin zu nennen. Weihnachtselegien dichteten der Freistädter Prädikant Georg Fanckner, der Welser Lateinschulmeister und Linzer Privatpräzeptor Caspar Tregelius, der Linzer Eustachius Mayer und der Steyrer Isaak Fischer (Piscator). Eine Weihnachtshymne aus dem Mittelalter paraphrasierte in lateinischen Hexametern Lorenz Püchler.

Peter Stergler (1595/Bleiburg, Kärnten–1642/Linz?), Präfekt des Jesuitengymnasiums in Linz, verlegte sich vorwiegend auf die Dichtkunst. Sein Asma Poeticum (Linz 1638) ist ein dem Abt von Wilhering gewidmetes Büchlein mit persönlich empfundenen religiösen Betrachtungen in lateinischen Versen. Meditative Lyrik, aus der persönliche Erfahrung spricht, enthält auch das Tagebuch der österreichischen Protestantin Esther von Gera: Etwa die Hälfte ihres Tagebuches besteht aus deutschen Gedichten, die besonders in ihrer intensiven Auseinandersetzung mit Leid und Krankheit als Zeugnisse der eingeschränkten Handlungsfähigkeit einer evangelischen Adeligen in einer immer stärkeren Druck ausübenden katholischen Öffentlichkeit gewertet werden können. Somit schlägt Esther von Gera bereits eine ähnliche literarische Richtung ein wie später die österreichische Barockdichterin Catharina Regina von Greiffenberg.

Zudem waren in Oberösterreich zalreiche geistliche Lyriker tätig bzw. taten sich viele Autoren im Bereich der geistlichen Lyrik hervor.

Zu den in Oberösterreich tätigen Autoren religiöser Lyrik gehören:

Clemens Anomoeus, Matthias Anomoeus, Johannes Bayr (Bavarus) (u. a. in Linz, Losensteinleithen und Steyr), Simon Brandt (St. Georgen im Attergau), Johannes Cargius (Natternbach), Johannes Conradi (Grieskirchen, Wels), Christoph Crinesius, Elias Ehinger, Sigismund Faber (geb. in Enns), Georg Fanckner (Freistadt), Andreas Hafner (Wels), Johann Haslmayr (geb. 1590/Eferding), Daniel Hitzler (Hizler), Johann Huber (geb. 1545/Mauerkirchen), Jacob Hueber (geb. Enns), Abraham Hundtsperger (Enns), Marcus Kellenriether (?/Ravensburg; bis 1624 in Oberösterreich), Georg Khuen, Sebastian Knogler (Wels, 1572 Hartkirchen, 1592 Aschach), Augustin Kromayer d. Ä. (1586/Ozdorf, Sachsen–1638/Erfurt; Unterach, Schlüsslberg; Grieskirchen, Gallspach, 1624 Erfurt), Joachim Magedburg, Georg Malleolus (Gampern), Johann Mülberger, Clemens Poppius (1615 Peuerbach), Gothfried Poppius, Michael Poppius, Paul Preusler (Eferding 1579), Balthasar Richter (1584 Steyr; Schwiegersohn des Dichters Johannes Lauterbach), Tobias Schaidthauff, Georg Scotus (Gallspach), Johannes Senner, Andreas Singelius (1582/83 Eferding), David Steudlin, Daniel Tanner (1581/Regensburg–1646/ebd.; 1604 Lindach, 1608 Schwanenstadt, 1612 Gmunden), Marcus Volmar, Hieronymus Weixelberger (Sohn des Schulrektors Ägydius Weixelberger; 1620 Steyr; 1624 exiliert), Johann Wider (Steinerkirchen) und Johannes Zumpfius.

Eine besondere Verbindung zur Linzer Landschaftsschule hatte Matthias Anomoeus.

Matthias Anomoeus war Hauslehrer der Polheimer auf Schloss Parz bei Grieskirchen und er begleitete zwei Söhne aus der Familie Polheim nach Italien, Frankreich und England. Er bildete sich medizinisch weiterund ließ sich anschließend als Arzt in Linz nieder.

Im Jahre 1597 übernahm Matthias Anomoeus das Rektorsamt an der Linzer Landschaftsschule. Nachdem ihm der katholische Landeshauptmann Löbl hohe Geldstrafen und schließlich sogar die körperliche Züchtigung angedroht hatte, wenn er sein Amt nicht niederlegte, wich Anomoeus dem Druck der Gegenreformation. 1610 konnte Anomoeus als Rektor an die wiedereröffnete Linzer Landschaftsschule zurückkehren.

Matthias Anomoeus (Ungleich) (um 1550/Wunsiedel–1614/Steyr) gehört zu jener Gruppe von Ärzten des Späthumanismus, die sich auch als sprachgewandte Dichter profilierten. Anomoeus war weit gereist und stand mit namhaften Literaten seiner Zeit in Beziehung. Außerdem war er gekrönter Dichter (Poeta laureatus). Anomoeus studierte an der Universität Tübingen, erlernte neben Latein auch Griechisch und Hebräisch, spezialisierte sich auf Mathematik und erlangte 1573 den Grad eines Magisters der schönen Künste. Aus diesem Anlass veröffentlichte sein Tübinger Poetiklehrer Nikodemus Frischlin eine 15-seitige Gratulatiuncula.

Anomoeus wurde Hauslehrer der Polheimer auf Schloss Parz bei Grieskirchen und er begleitete zwei Söhne aus der Familie Polheim nach Italien, Frankreich und England. Auf seinen Reisen kam Anomoeus mit den Literaten Paul Melissus, Johann Matthäus Wacker und Nicolaus Rehdiger zusammen. Wie eine 1579 entstandene „Tändelei“ (Lusus) zwischen Melissus und Anomoeus zeigt, neigten beide Dichter der im Späthumanismus von Italien her vordringenden Argutia-Bewegung zu: Mythologische Metaphern, Spitzfindigkeiten und Wortspiele ungewöhnlichster Art werden aufgeboten.

In Italien und Frankreich hatte sich Anomoeus – neben seiner Tätigkeit als Hofmeister – medizinisch weitergebildet. Seine Promotion zum Dr. med. erfolgte 1581 in Tübingen.

Anschließend ließ er sich als Arzt in Linz nieder, trat 1583 in die Dienste der obderennsischen Stände als Landschaftsarzt, heiratete eine Linzerin und erwarb 1587 ein Haus. Seit 1591 bekleidete er zusätzlich, obwohl Protestant, den Vertrauensposten des Konventsarztes und Leibarztes des Abtes von Kremsmünster. Im Jahre 1597 übernahm Matthias Anomaeus das Rektorsamt an der Linzer Landschaftsschule erst, nachdem die Stände den bisherigen Rektorsgehalt verdoppelt hatten. Nachdem ihm der katholische Landeshauptmann Löbl hohe Geldstrafen und schließlich sogar die körperliche Züchtigung angedroht hatte, wenn er sein Amt nicht niederlegte, wich Anomoeus dem Druck der Gegenreformation und zog in seine Heimat Wunsiedel zurück. 1607 wurde er Professor für Mathematik an die Universität Wittenberg.

Da König Matthias die Privilegien der Stände Österreichs ob der Enns erneuerte und die freie Religionsausübung abermals bestätigte, konnte Anomoeus 1610 als Rektor an die wiedereröffnete Linzer Landschaftsschule zurückkehren. Für kurze Zeit musste er nun neben seiner Arbeit an der Schule als Prediger bei den evangelischen Gottesdiensten im Landhaus aushelfen. 1614 ersuchte er um Entlastung von den wirtschaftlichen Agenden der Landschaftsschule. Daraufhin wollten ihn die Stände pensionieren, doch es ereilte ihn vor Erledigung der Sache der Tod.

Religiöse Polemik

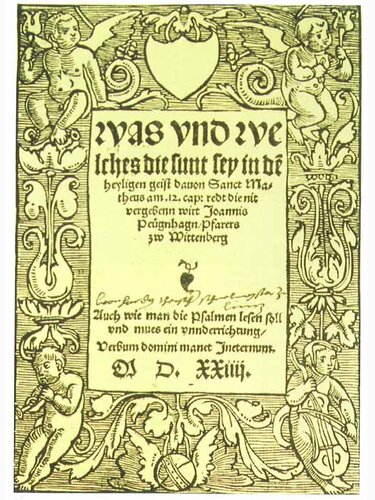

Dass die Dichtung des Späthumanismus nicht zuletzt auch für die religiöse Polemik herhalten musste, verwundert angesichts der seit Kaiser Maximilian I. bewusst zu Propagandazwecken eingesetzten Verbreitung von historischen Volks- und Zeitungsliedern auf Flugblättern und in Flugschriften nicht, handelt es sich dabei doch um eine Tradition, die so alt ist wie der Buchdruck. Als ein Beispiel für viele diente das anonyme Reimgedicht Warnung-Schrifft an die Verfolger des Worts Gottes im Landt Oesterreich, das wahrscheinlich im Jahre 1566 entstanden ist. Das Gedicht verwertet Material aus dem Nothwendigen Bericht für die Verfolgten des Steyrers Wolfgang Waldner. Deutsche Fabeln in Liedform stellte Joachim Magedburg in den Dienst reformatorischer Propaganda: Zwe schöne Gesenge. Der eine uber die vier ersten vers des 36. Psalms David ... Der ander uber die Alte schöne Fabel Aesopi/ vom Wolff und Schaff/ auff diese unser Zeit applicirt (um 1550).

Autor: Robert Hinterndorfer, 2011