Literarisch-Mittelalterliches in Oberösterreich

Das Nibelungenlied, historische Sagen und Legenden

Sagenhaftes Schlaraffenland

Auf sehr unterschiedliche Weise lassen sich geografische Orte und literarische Texte in Beziehung setzen, Literatur verorten oder reale Räume und ihre Bezeichnungen in fiktionaler Literatur wiederfinden. Oberösterreich ist das beste Beispiel für diese vielschichtigen Interdependenzen. Bereits eine seiner historischen Bezeichnungen „Herzogtum ob der Enns“ war die sprachliche und – ob seiner Fruchtbarkeit und des damit verbundenen Reichtums – die kulturelle Grundlage für eine traumhafte Wunderwelt in ungarischen Sagen. In diesen wurde von einem „Operenzia“ erzählt. Es gleicht unserem Schlaraffenland. Auch nach Operenzia muss man sich durch einen Berg bzw. eine ganze Bergkette durchessen und die dortigen Früchte sind so groß wie jene im gelobten Land. Die Bauern wohnen dort wie die Könige und die Gesetze der Schwerkraft scheinen aufgehoben, denn die Burgen und Schlösser brauchen keinen festen Boden unter den Grundmauern, sondern schweben in der Luft. So wurde ein idealisiertes Nachbarland jenes der Träume und letztlich eines mit wundersamen Sagen, das die Lebensrealität gänzlich verlassen hatte. Dies allerdings scheint doch ein außergewöhnlicher Fall der Relation von geografischem Orten und fiktionalen Texten zu sein. In diesem Beitrag sollen nun weitere unterschiedliche Ausformungen der Verbindung von Raum und Text aufgeführt werden.

Sagen und Legenden

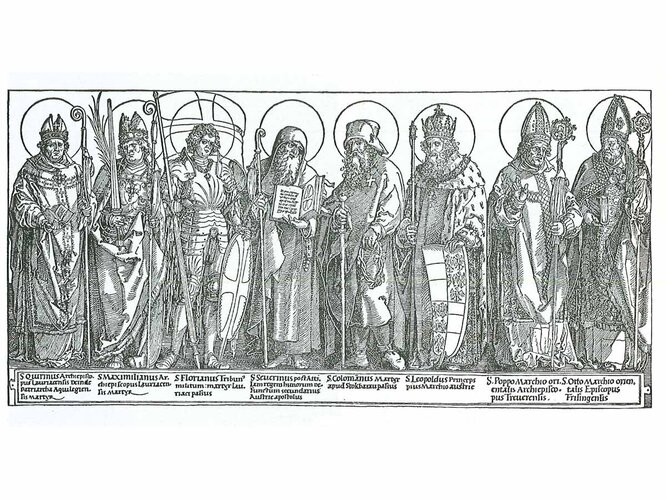

Zunächst stand als episches Werk des Mittelalters, das solch einen räumlichen Konnex zu Oberösterreich aufweist, das Nibelungenlied im Fokus der Betrachtung. Es wird hier auch den größten Teil der Überlegungen einnehmen. Zudem fanden sich aber andere Texte, Gattungen, die ebenfalls mit dem Raum Oberösterreich und mit der Zeit des Mittelalters verbunden sind; auch sie sollen hier Erwähnung finden und Beispiele dafür sein, welcher Art die Text-Ort-Relation sein kann. Konkret treten hier jene historischen Sagen Oberösterreichs in den Blick, die motivisch in jene Epoche zurückreichen. Darüber hinaus sollen aus dem Bereich der Legenden quasi als Gründungs- oder religiöse Mythen die Erzählungen um die Landesheiligen (Leopold III., Florian) Berücksichtigung finden.

Ein außerordentliches Beispiel verbindet das dominierende Nibelungenlied auf besonders enge Weise mit Oberösterreich, nämlich Joschi Anzingers S' mühlviaddla nibelungenliad, eine moderne Dialektvariante des mittelalterlichen Epos. All diese Texte sollen auf der Geschehensebene die Text-Ort-Relationen in ihrer Vielfalt darstellen und einen Blick darauf eröffnen, welche Relevanz jene Figuren und Motive aus dem Mittelalter noch heute zumindest für die kulturelle Identität Oberösterreichs aufweisen.

Sagensammlungen aus Oberösterreich

Um einen Blick in die oberösterreichische Sagenwelt zu werfen, wurden an dieser Stelle zwei verschiedene Sagensammlungen herangezogen: jene von Josef Pöttinger – ursprünglich 1954 herausgegeben und 2004 neu aufgelegt – und jene von Helmut Wittmann von 2008. Diese historischen Volks- bzw. regionalen Sagen verbindet ihre allgemeine Stoffgeschichte: Zumeist wurden die Erzählungen mündlich weitergetragen und im 18. und 19. Jahrhundert gesammelt und verschriftlicht. Zumeist haben sie einen konkreten Ortsbezug mit der Besonderheit, dass so manche Motive wandern, d. h. für verschiedene Örtlichkeiten erzählt werden. Ohne hier auf alle Merkmale und Besonderheiten dieser Gattung eingehen zu können, sei noch erwähnt, dass viele der Erzählungen um Drachen, Zwerge, Mandln und andere außer- und übermenschliche Wesen nicht auf eine bestimmte Entstehungszeit festgelegt werden können. So habe ich aus den genannten Werken jene Sagen ausgewählt, deren Wurzeln in Figuren und Geschehnissen im frühen bis späten Mittelalter liegen.

Aus Pöttingers Sammlung sind hier zu nennen: Das Doktor-Faust-Stöckl, Die Gründung von Kremsmünster, Burg Scharnstein und Der Springerwirt.

Aus Pöttingers Sammlung sind hier zu nennen: Das Doktor-Faust-Stöckl, Die Gründung von Kremsmünster, Burg Scharnstein und Der Springerwirt.

Das Doktor-Faust-Stöckl

Bei Landshaag (gegenüber von Aschach an der Donau) muss der Teufel für Faust ein Schlösschen bauen, wo dieser mit und für die Bevölkerung allerhand Zauber treibt, bis der Teufel Faustens Seele holt, ohne ihm die Chance auf Gottes Gnade zu geben. Noch heute schaut Faust dort aus einem Fenster des Stöckls heraus.

Die Gründung von Kremsmünster

Herzog Tassilos Sohn Gunther kommt bei einem Jagdunfall durch einen riesigen Eber ums Leben. Dem Vater erscheint der weiße Hubertushirsch, was Tassilo als Aufforderung versteht, am Todesort seines Sohnes eine Kapelle, dann eine Kirche errichten zu lassen. Diese wird zum Urzentrum für das Kloster Kremsmünster (Gründung 777).

Burg Scharnstein

Der getreue Ritter von Scharnstein will einem Erbstreit seiner zwei einander feindlich gesinnten Söhne vorbeugen und vermacht jedem eine seiner Burgen. Der jüngere ist mit der kleineren davon nicht zufrieden und bringt den Bruder mit List – einer scheinbaren Versöhnung bei einem Abendessen – und einem großen Feuer in dessen Burg um sein Erbe. Zudem stürzt er den Bruder in die Tiefe. Er selbst allerdings verfällt daraufhin dem Wahnsinn.

Der Springwirt

Ein fahrender Student, nach eigener Auskunft schon Doktor der freien Künste, kehrt bei einem Wirt in Eferding ein und will durch eine Wette – er will höher springen als das Haus des Wirtes – das Wirtshaus in seinen Besitz bringen. Freilich gewinnt er die Wette, denn das Haus kann gar nicht springen. Nach einer entsprechenden Missstimmung bleibt der Studiosus aber als erfolgreicher Kellner und Alleinunterhalter im Hause, bis die Pest den Schalk hinwegrafft. Lange erinnerte ein Schild „Zum Springerwirt“ an ihn

Die einschlägigen Texte bei Helmut Wippinger sind überschrieben mit: Ein Turnier, das in die Geschichte einging; Tür weg, Schatz weg; Teufelturm, Mönch und Kaiser; Die Lichter des Heiligen Florian; Die laufende Kirche.

Die einschlägigen Texte bei Helmut Wippinger sind überschrieben mit: Ein Turnier, das in die Geschichte einging; Tür weg, Schatz weg; Teufelturm, Mönch und Kaiser; Die Lichter des Heiligen Florian; Die laufende Kirche.

Ein Turnier, das in die Geschichte einging

Zur Hochzeit Ferdinands I. von Habsburg und Anna von Ungarn 1521 in Linz wird ein – historisch bezeugtes – Turnier – das so genannte Losensteiner Turnier – veranstaltet, das ein spanischer Ritter dominiert. In seinem Übermut fordert er einen Kampf auf Leben und Tod. Der Herr von Losenstein wird als Gegner ausgewählt. Durch listiges Verhalten – dem Gegner die Kräfte rauben, das eigene Pferd das gegnerische beißen lassen, den Überraschungsmoment zur nachhaltigen Gegenwehr nutzen – gewinnt der Losensteiner und hat Sympathie und Ruhm auf seiner Seite.

Tür weg, Schatz weg

Bei dieser Sage, die in der frühen Neuzeit spielt, handelt es sich um die Geschichte, die sich um einen geheimnisvollen Schatz rankt, den das Geschlecht der Polheimer während der Gegenreformation unauffindbar in den Mauern ihres Schlosses versteckt hatte.

Teufelturm, Mönch und Kaiser

In dieser Sage wird allgemein über die Gefahren der Donauschifffahrt durch die Jahrhunderte berichtet, von den Kreuzzügen bis ins 19. Jahrhundert. Ein besonderes Gefahrengebiet stellte der Flussabschnitt zwischen Grein und Persenbeug dar, dessen besondere Anzeichen Strudel, Wirbel im Wasser und der „Schwarze Mönch“ waren.

Die Geschichte dazu: 1045 sind Kaiser Heinrich III. und Bischof Bruno von Würzburg nach Persenbeug unterwegs. Dem Bischof erscheint der „Schwarze Mönch“ wiederholt während der Schifffahrt und auf dem Schloss, wo der Untote dann tatsächlich alles zum Einsturz bringt. Es gibt Verletzte und der Bischof findet den Tod.

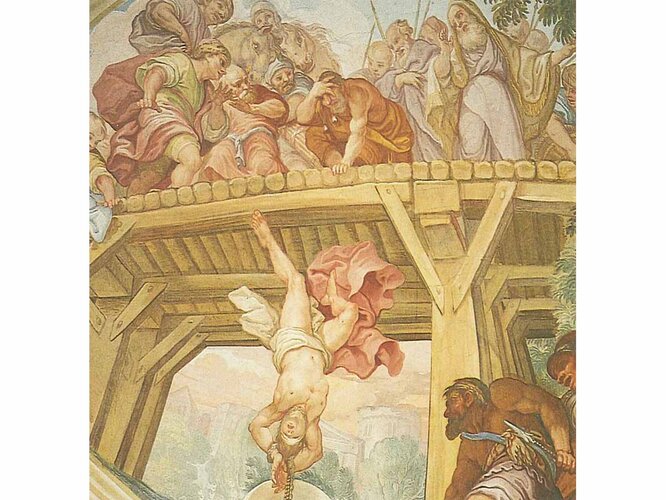

Die Lichter des Heiligen Florian

In die Spätantike weist die Legende um den Märtyrertod des hl. Florian im Jahre 304 n. Chr. Erzählt wird die Rettung seiner sterblichen Überreste aus der Enns und von der Kapelle, die als Vorläufer des Stiftes St. Florian über seiner Grabstätte errichtet wurde. Berichtet wird auch über die Entstehung einer Quelle, die ursprünglich für die Ochsen, die den Wagen mit den Gebeinen gezogen haben, aus dem Boden sprudelt und die zur heilsbringenden Quelle wird.

Die laufende Kirche

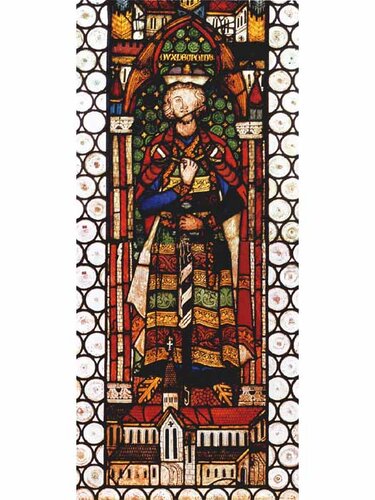

Diese Sage erzählt Episoden um den hl. Wolfgang aus Regensburg, der Ruhe am Abersee (Wolfgangsee) sucht, dort den Teufel überlistet und kleine Wunder tut.

> Video:

Sagenwanderung am Donausteig mit Helmut Wittmann (youtube)

Historischer Bezug der Sagen und Legenden

Die erwähnten Sagen umfassen freilich nicht den gesamten Sagenschatz Oberösterreichs mit Mittelalterbezug, es mögen aber paradigmatische Beispiele für jene Sagenarten sein, die einen erkennbaren historischen Bezug, ich will nicht sagen Hintergrund, aufweisen: Besonders deutlich stechen mit dieser historischen Verbindung die Gründungssagen hervor. Jede herausragende, besonders religiöse Institution (Kirche, Kloster) bedarf solch eines geistlich begründeten Entstehungsmythos. Viele Sagen kleiden auch die alltäglichen Gefahren des hilfreichen und reißenden Flusses in Geschichten, machen aus den nicht leicht fassbaren und schwer zu bewältigenden Gefahren auf der Donau Wesen, denen man zumindest ins Auge sehen kann, die man benennen kann.

Freilich stellen Sagen auch immer besondere Eigenschaften hervorragender Landeskinder, wie jenes Ritters von Losenstein, in den Mittelpunkt der Betrachtung. Und auch ein wanderndes Motiv findet sich, eine List (Einladung zum Mahl zur scheinbaren Versöhnung), wie sie ganz ähnlich eine Salzburger Sage um den nicht beliebten Fürsterzbischof Leonhard von Keutschach (um 1442–1519) kennt.

In einem Fall der Floriani-Sage ist auch die Verbindung zu den Legenden über die Landesheiligen gegeben. Der Hl. Florian galt bis 2004 gewissermaßen als heimlicher Landespatron, wenngleich eigentlich der hl. Leopold der oberösterreichische Landespatron war. Am 4. Mai 2004 wurde der hl. Florian offiziell zum Landespatron Oberösterreichs erklärt. Ist dem Heiligen literarisch die oben erwähnte Legende im Anschluss an den Märtyrertod gewidmet, so ist mit Leopold III. (Österreich) v. a. die Gründunglegende zu Klosterneuburg verbunden. An der Stelle des heutigen Klosters soll Leopold in einer Marienerscheinung der Schleier seiner Frau Agnes gezeigt worden sein, den diese auf der Jagd verloren hatte. Leopold ist auch Landespatron von Wien, Niederösterreich und Österreich insgesamt. Mit beiden Landesschutzherrn kann Oberösterreich des weltlichen und des geistlichen Schutzes sicher sein. Allerdings bleibt Florian nicht auf Oberösterreich beschränkt. Bischof Aichern bezeichnete 2004 Florian als „Urheiligen des Donauraumes“ und damit sei er prädestiniert zum „Patron für das politische und menschliche Unternehmen der Einigung Europas“.

Das Nibelungenlied: die Handlung

Dieses die Donau Umfassende führt zum größten und bekanntesten literarischen Werk, in dem dieser Donauraum eine zentrale Rolle spielt: das Nibelungenlied, ein der Heldenepik zugeordnetes Werk mit rund 2.400 Langzeilenstrophen. 2009 wurde es zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt, was seine internationale kulturelle Relevanz unterstreicht. Es ist hier nicht der Raum, diese zu diskutieren, es sei hier kurz der gesamte Inhalt wiedergegeben und die geografischen Verbindungen zum Land ob der Enns mit ihren wesentlichen Handlungselementen vermerkt.

Das Nibelungenlied, so wie es um 1200 verschriftlicht wurde, hat seinerseits eine reiche mündliche Tradition, die naturgemäß nur zu erahnen (bildliche und Wortdokumente auf Stein und auf Textilien) und zu vermuten ist. Das mittelhochdeutsche Epos erzählt in 39 aventiuren die Geschichte von Kriemhild, ihren Brüdern Gunther, Gernot und Giselher, dem beratenden Onkel Hagen und dem strahlenden Helden Siegfried. Siegfried will Kriemhild in Worms freien, kann das aber erst, nachdem er Gunther geholfen hat, die starke und mächtige Brunhild aus Isenland als Braut heimzuführen. Siegfried muss auch in der Hochzeitsnacht noch einmal gegen die Kräfte Brunhilds helfend eingreifen. Dies führt zu einem Streit der nur halb in die Betrügereien eingeweihten Damen Kriemhild und Brunhild und dieser wiederum zur Ermordung Siegfrieds durch Hagen. Etzel wirbt nun um Kriemhild, es kommt zur ersten Reise von Worms nach Wien/Budapest und zu deren Beschreibung. Aus der Ehe mit Etzel geht ein Sohn hervor.

Nach Jahren im Hunnenland lädt Kriemhild die Wormser Verwandtschaft ein, die trotz der Bedenken Hagens die Einladung annimmt. Wieder wird die Fahrt der Donau entlang geschildert, wenn auch knapper als die erstgenannte. Am Etzelshof kommt es dann zur völligen Zerstörung aller Ritter- und Reckengruppen, der nibelungischen gerade so wie der hunnischen. Zum einen war dies von Kriemhild geplant bzw. wurde zum anderen in Kauf genommen, um Rache zu üben am Mörder Hagen und seinen Unterstütztern, v. a. Gunther, für den Tod Siegfrieds.

In den meisten Handschriften des Nibelungenliedes folgt gewissermaßen als dritter Teil (nach Siegfrieds Tod und Kriemhilds Rache) oder Fortsetzung die Klage. Sie stellt v. a. das Beerdigungs- und Trauergeschehen nach dem großen Morden dar. Auch hier ist wieder von einer Reise an der Donau berichtet, nämlich von der Fahrt der Boten nach Worms, die die traurige Botschaft überbringen. Aber da wird im Wesentlichen nur noch ein Aufenthalt in Pöchlarn erwähnt, anlässlich dessen die Witwe des ermordeten Rüdgers und dessen Tochter (auch Verlobte Giselhers) vom Tod der Helden unterrichtet werden.

Das Nibelungenlied: die Handlungsorte

Von den Stationen an der Donau wird seit den 1980er Jahren in verschiedenen Werken gehandelt und berichtet. Es werden spezielle historische, architektonische und diverse andere Verbindungen vermutet oder konstruiert. Hier sind v. a. Walter Hansens Die Spur des Sängers. Das Nibelungenlied und seine Dichter, Michael W. Weithmanns Die Donau. Ein europäischer Fluss und seine 3000-jährige Geschichte und The Nibelungentradition. An Encyclopedia zu nennen. Es gibt noch weitere Titel, die aber eher die geografischen Verbindungen des Nibelungenliedes um Worms und Xanten thematisieren, weniger die östlich führenden.

Ich will hier die wichtigsten Orte nennen, die in und um Oberösterreich liegen und im Nibelungenlied eine handlungsrelevante Rolle spielen.

Zu vermerken ist, dass die Reise von Worms nach Wien, zur Hochzeit mit Etzel zwölf Tage gedauert haben soll. Die Enzyklopädie nennt 15 Städte an der Donau, die im Nibelungenlied eine Rolle spielen: Großmehring, Pförring, Plattling, Passau, Eferding, Enns, Pöchlarn, Melk, Mautern, Traismauer, Tulln, Wien, Hainburg, Wieselburg und Gran/Etzelsburg.

Das Nibelungenlied: ‚Transitland‘ Oberösterreich

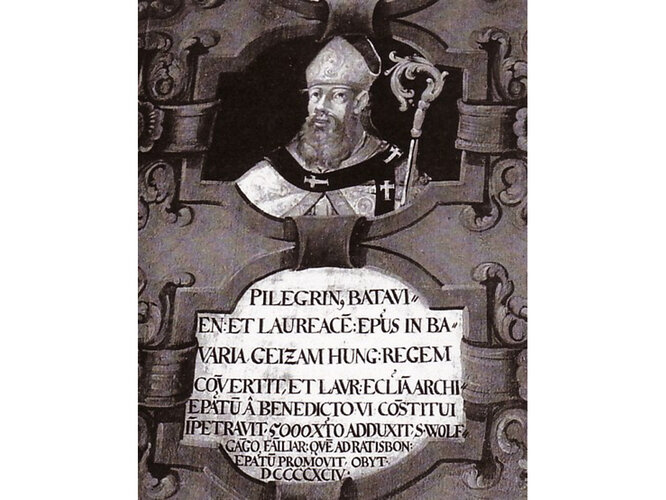

In unserem Zusammenhang ist als Ort zunächst Passau zu nennen. Dort residiert Kriemhilds Onkel Pilgrim, der sie allerdings schon in Pledelingen (Plattling) empfängt. Hinter der genannten auch historischen Figur Erzbischof Pilgrim (Amtszeit in Passau vor dem Jahr 1000) vermutet nicht nur Weithmann den zur Zeit der mittelhochdeutschen Verschriftlichung lebenden und regierenden Wolfgar von Erla. Die Autoren mutmaßen, dass dieser der Auftraggeber von Nibelungenlied und Klage sein könnte und ihm der Dichter in der Figur des historischen Amtsvorgängers seine Referenz erweist. Passau selbst wird im Lied sehr eindrücklich geschildert als jene Stadt, wo Inn und Donau (heftig) aufeinander treffen. In diesem Zusammenhang wird das Kloster erwähnt, in dem Kriemhild offenbar Unterkunft erhält. Es handelt sich vermutlich um das Nonnenkloster Niedernburg, das noch heute als solches existiert (seit 1836 Englische Fräulein). Als Kuriosität sei hier erwähnt, dass Weithmann schreibt: „Ein romanisches Bogenportal und Wandmalereien in der ehemaligen Marienkapelle gehen noch auf die Zeit des Nibelungendichters zurück.“ Da wir weder wissen, wer der Dichter genau war und wann das Lied diese Form erhalten hat, halte ich das für eine sehr vage und spekulative Aussage.

Die nächste Station ist Eferding, wo angeblich besonders viele Räuber und Wegelagerer anzutreffen sind. Kriemhild bleibt allerdings von diesen verschont. Weiter geht es zur Enns, die lange Zeit eine ziemlich deutliche Grenze nach Osten darstellte. Für den Nibelungendichter endet hier Bayern und beginnt das Hunnenland. Das an der Enns beginnende Osterland ist von Etzel seinem Vasallen Rüdiger von Bechlarn anvertraut. Seine Burg Bechlarn (Pöchlarn) erreicht Kriemhild nach einer Reise quer durchs oberösterreichische Machland und den Strudengau. Danach führt der Markgraf die Reisegesellschaft, Kriemhild mit ihren 100 Hofdamen und 500 burgundischen Rittern weiter „zetal durch Ostarriche“, entlang des Donautals bis Medelicke (Melk). Weithmann vermutet, dass auch damals schon ein Kloster dort stand, das zum Einflussbereich der Babenberger gehörte. Die Historie berichtet von Benediktinern auch in dieser Zeit, wieweit ein Kloster oder gar eine mächtige Klosteranlage vorzustellen ist, ist aber nicht belegt. Treisenmure oder Zeisenmure, beides steht für das heutige Traismauer, die nächste Station, wo vier Tage Aufenthalt gemacht werden. Es folgt auf dem Tullner Felde die Begegnung mit Etzel. Die Handlung und der Tross streben aber dem nächsten geografischen und handlungstechnischen Ziel Wien zu. Nach der Hochzeit führt der Weg weiter nach Osten, nach Ungarn.

Zwischen diesem Zug nach Osten und jenem der burgundischen Verwandtschaft liegt noch jener der einladenden Boten, die Kriemhild aussendet. Aber diese Fahrt wird nicht weiter ausgeführt, sondern es finden ausschließlich Passau und Pöchlarn Erwähnung, wo sie mit großer Gastfreundschaft aufgenommen werden.

Der Weg, den der letzte und größte Nibelungen-Tross (Gunther, Gernot, Giselher, Hagen und ihre Mannen) wählt, nimmt grundsätzlich den gleichen geografischen Verlauf wie die vorher Reisenden, aber die Art der Reisegesellschaft ist deutlich unterschieden. Die 10.000 Mann mit ihrer königlichen Familie erinnern von vorneherein eher an ein Kriegsheer als an ein Grüppchen, das sich zu einem familiären Besuch aufgemacht hat. Das bringt logistische Schwierigkeiten mit sich, die auch für den Handlungsverlauf Relevanz erhalten, beispielsweise beim Überfahren der Donau, wo das Problem der Masse sich mit der grundsätzlich geringen Bereitschaft der Fährleute bei Fergen (Pförring), die Nibelungen überzusetzen verbindet. Diesen Übertritt der inzwischen gefürchteten Nibelungen wollen die bayerischen Markgrafen auf der Vohburg an der Donau verhindern. Dennoch wird das Bayernland überwunden und auch das Nibelungenheer kommt nach Passau, wo Pilgrim sie freundlich aufnimmt und die Masse an Menschen in und um Passau verteilt.

Die weiteren Stationen an der Donau werden lediglich kurz erwähnt, bis diese Reise einen Höhepunkt in Pöchlarn, dem Sitz von Rüdiger, erreicht. Hier scheint die Welt noch einmal in Ordnung zu sein, denn es werden – zukunftsorientiert – durch die Verlobung von Dietlind, Rüdigers Tochter, und Giselher neue familiäre und vielleicht auch machtstrategische Bande geknüpft. Diese allerdings bringen in das Gemetzel am Ende die persönliche Tragik ins Spiel, wenn sich die Verwandten gegenseitig erschlagen müssen, da sie anderen Herrn und Herrinnen in politischer Treue und Abhängigkeit verbunden sind, die Burgunden/Nibelungen auf der einen Seite und Rüdiger auf Kriemhilds/Hunnen-Seite.

Nicht einhellig geklärt ist der real-geografische Ort von Etzels Burg. Es kommen Gran oder Buda in Frage. Für Gran sprechen u. a. ein Hinweis im Text und Ausgrabungen aus dem 20. Jahrhundert (1934–1938), die eine mächtige (Arpaden-)Burg ans Tageslicht bringen konnten. Wie diese konkreten Ortsnennungen im Nibelungenlied zu verstehen und zu werten sind, welche Funktion ihnen zuzuschreiben ist, findet unterschiedliche Erklärungen. Z. T. werden – wie schon erwähnt –, Wege ins „Heilige Land“ bzw. zurück (Barbarossa, Richard Löwenherz) oder ganz andere Hochzeitszüge (babenbergischer Herzog Leopold VI. und die byzantinische Kaisertochter Theodora Angela) verbunden. Was der Text präsentiert, ist eine letztlich artifizielle Konstruktion aus Historie und Fiktion: Möglicherweise historische Figuren wie Kriemhild und die Burgundenkönige, tatsächlich historische Figuren, aber aus anderer Zeit wie Attila/Etzel werden verknüpft mit realen geografischen Orten am Rhein und an der Donau und sind v. a. gekleidet in literarisch-mythische Stoffe und Erzählstränge aus verschiedenen geografischen Bereichen, vom Norden bis zum Süden Europas (Brunhild im nördlichen Island sowie Dietrich von Bern und Hildebrandt aus der norditalienischen Sagentradition). Wie diese Vielfalt zu deuten ist, bleibt in diesem Zusammenhang der Leserin, dem Leser überlassen.

> Video:

Eberhard Kummer singt die ersten Strophen des Nibelungenliedes (youtube)

Insgesamt 35 Handschriften und Fragmente aus der Zeit zwischen dem 13. und der Mitte des 16. Jahrhunderts enthalten das Nibelungenlied. Seinen Namen erhielt es allerdings erst im 18. Jahrhundert.

Der ‚Urtext’ des Nibelungenliedes ist nicht rekonstruierbar, da die drei ältesten Handschriften (mit A, B und C bezeichnet) drei verschieden akzentuierte Fassungen überliefern. Diese divergierende Textgestalt ist aber durchaus typisch für die so genannte Heldenepik. Insgesamt enthalten 35 Handschriften und Fragmente aus der Zeit zwischen dem 13. und der Mitte des 16. Jahrhunderts das Nibelungenlied, teilweise mit unterschiedlicher Strophenzahl sowie Unterschieden in Wortlaut und Sprache.

Seinen Titel erhielt das Werk allerdings erst Mitte des 18. Jahrhunderts, als die Handschriften A und C in Hohenems wiederentdeckt wurden. Dieser nimmt Bezug auf die letzten Verse des Werkes, in denen steht: „diez ist der Nibelunge liet“ („Liet“ meint hier ‚Dichtung’ und nicht ‚Lied’ im heutigen Sinn.).

Das Nibelungenlied: Rezeption

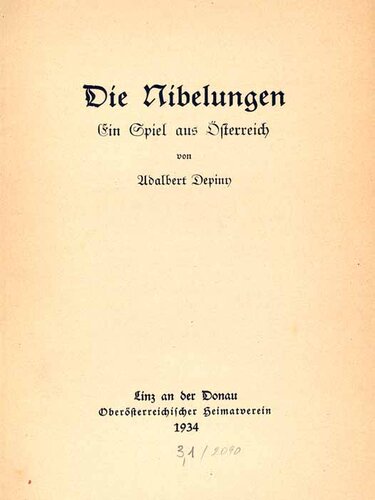

In der modernen Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes findet sich noch eine ganz andere Form der konkreten Verortung, nämlich die Zuweisung des literarischen Geschehens zu einer ganz bestimmten Region. Das geschieht nicht vorwiegend durch die Nennung irgendwelcher Orte, sondern zunächst und wesentlich durch den Gebrauch der Sprache, der Sprachvariante, des Dialekts, in dem/der das Geschehen wiedergegeben wird. Konkret heißt dies, dass das Nibelungenlied in den vergangenen 40 Jahren in unterschiedlichen Dialekten gestaltet wurde, mehrfach auf Baierisch, auf Plattdeutsch und zuletzt von Joschi Anzinger im Mühlviertler Dialekt und damit ist diese Gestaltungsform für die Überlegungen zu Oberösterreich von Bedeutung.

Es ist hier nicht der Raum, diese sprachliche und teilweise geografische Transformation des Stoffes im Detail darzustellen. Zu vermerken ist lediglich, dass bei Anzingers Bearbeitung Xanten als Spielort erhalten bleibt, dass aber die anderen Geschehnisse um Kriemhild und ihre Brüder und auch um den Etzelshof nach Oberösterreich (konkrete Orte: Kefermarkt, Wildburg, Waxenberg u. a.) verlegt werden. Es gäbe viel zu sagen und zu schreiben über die Gestaltungsform im Dialekt, die Verknüpfung von Lyrik- und Prosapassagen, von der musikalischen Umrahmung oder dem musikalischen Hintergrund. Dies sei darin zusammengefasst, dass durch diese sprachliche und geografische Regionalisierung zumindest zweierlei erreicht wird: Das große, den Menschen räumlich und historisch ferne Geschehen wird in die Umgebung den Leserinnen und Lesern bzw. den Hörerinnen und Hörern verlegt und in eine Alltagsprache gefasst, die Historisches und Aktuelles in sich trägt. In dieser Form, wie sie Anzinger gestaltet, wird sie im 21. Jahrhundert vielleicht nicht mehr von allen täglich benutzt, d. h. sie hat damit etwas Historisierendes, aber sie wird auf jeden Fall noch besser verstanden als beispielsweise Mittelhochdeutsch und damit hat dieser Dialekt auch etwas Aktualisierendes in sich. Mit Sprache und Ort wird das große Geschehen ins eigene „Haus“ geholt, dies beinhaltet einerseits eine Individualisierung, die der Autor als Motto voranstellt:

„Loos eini en di – und varod ma – wosdd heasdd

schau eini en di – und vazöh ma – wosdd siaxdd

füh eini en di - und sag ma – wosdd gschbiasdd

suach eini en di – und zoag ma – wosdd findsdd“

(Anzinger, 11)

Durch den grundsätzlichen Rückgriff auf den großen Stoff und einige Gestaltungselemente behält der Text andererseits etwas Übergeordnetes, wie Anzinger im Vorwort vermerkt, dass das Erzählte zwar schon lange her ist, immer und immer wieder erzählt wurde und sich dadurch auch verändert hat, dass aber gewisse Lebensträume und Ängste für unsere heutige Jugend noch genau so bedeutsam sind wie zu jenen fernen Zeiten. Und das Schicksal hat nach wie vor seine Hand im Spiel. (Anzinger, 12)

So findet Oberösterreich in vielen literarischen Gattungen von der Sage über die Legende, vom mittelhochdeutschen Heldenepos mit weltumspannender kultureller Bedeutung bis zu seiner aktuellen kreativen Transformation seinen Platz und ist Schauplatz des Geschehens. Vielfach sehen wir noch geografische oder architektonische Zeugen dieser Geschichten (Flüsse, Orte, Klöster), manches bleibt allerdings im Reich der Fantasie.

Textkorpus: > Transkribierter Text des Nibelungenliedes nach den Handschriften A, B, C, d und n (Universität Wien – Institut für Germanistik)

Autorin: Siegrid Schmidt, 2011