Hinweise zur Deutung von Stifters Werk

Schwelende Konflikte

In den Erzählungen Stifters verliert der für die Biedermeierzeit typische transparente Realismus, der eine göttliche Ordnung in den Dingen sichtbar zu machen suchte, seine Selbstsicherheit und Selbstverständlichkeit. Stifters Erzählungen sind daher durchzogen von einer Spannung zwischen traditioneller christlicher Weltanschauung, den Vorstellungen des Historismus, der die Vergangenheit für die Gegenwart fruchtbar machen möchte, und den Erkenntnismöglichkeiten der sich ausbreitenden Naturwissenschaften. Eine durch Zensur und Überwachung geglättete gesellschaftliche Oberfläche verdeckte die sich daraus ergebenden schwelenden Konflikte und die anscheinend erbaulichen Geschichten Stifters verlieren vor diesem Hintergrund ihre Eindeutigkeit.

In der Erzählung Der Hochwald wölbt sich ein „lächelnd schöner Himmel“ über einem menschenzerstörenden Kriegsgeschehen, in der Erzählung Condor ist die Erde nicht mehr das vertraute Vaterhaus; denn „das ganze Himmelsgewölbe, die schöne blaue Glocke unserer Erde war ein ganz schwarzer Abgrund geworden“, und in der Einleitung zur Erzählung Abdias heißt es: „Es liegt auch wirklich etwas Schauderndes in der gelassenen Unschuld, womit die Naturgesetze wirken“, sodass der Einzelne in „Zustände gerät, die wir kaum zu enträtseln wissen.“

Das „sanfte Gesetz“

Diese Verunsicherung begegnet Stifter mit dem in der Vorrede zu den Bunten Steinen formulierten „sanften Gesetz“ und beruft sich dabei auf ein „Allgemeines Sittengesetz“, wie es der in Prag bis 1820 lehrende Philosoph und Mathematiker Bernard Bolzano (1781–1848) als Grundlage für das menschliche Zusammenleben gefordert hat. Dieses Sittengesetz ist für Stifter „das Gesetz, das will, das jeder geachtet geehrt ungefährdet neben dem Andern bestehe“, es soll die Aufmerksamkeit auf das unscheinbare, stille und sanfte Wachstum der Natur lenken und in gleicher Weise auch auf ein Leben, das einfach ist und unkontrollierte Leidenschaften abweist. Der Satz „Wir wollen das sanfte Gesetz zu erblicken suchen, wodurch das menschliche Geschlecht geleitet wird“ ist für Stifter ein literarisches Programm, das nicht zu idyllischer Beschaulichkeit auffordert, sondern helfen will, die Abgründe zerstörender Leidenschaften zu bestehen.

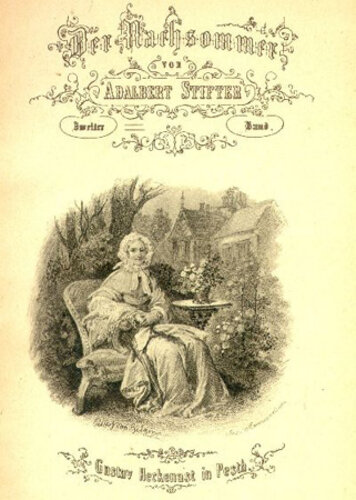

Da Stifter nach den Unruhen und Gewaltausbrüchen der Revolutionszeit in der Restauration und im Neoabsolutismus die Wiederherstellung einer staatserhaltenden Ordnung sah, begrüßte er einerseits die von Kaiser Franz Joseph oktroyierte Verfassung, andererseits aber stellte er als Schriftsteller dem Zeitgeschehen eine idealere menschenfreundliche Ordnung gegenüber und baute in seinen beiden großen Romanen Nachsommer (1857) und Witiko (1865–1867) eine Welt aus Sprache, die neben und im Kontrast zur tatsächlichen Welt steht.

„Der Nachsommer“

Die große dreibändige Erzählung Der Nachsommer – Stifter vermeidet die Bezeichnung „Roman“ – spielt im Alpenvorland. Eine sanfte äußere Natur steht im Einklang mit der inneren Natur der Menschen. In einer ruhigen gelassenen Erzählweise, in der Menschen und Dinge in leicht variierenden Wiederholungen erscheinen, wird berichtet, wie der alternde Freiherr von Risach in seinem Haus, das er mit erlesenen Kunstgegenständen ausgestattet hat, ein Leben führt, das abgeschirmt ist von allen zerstörerischen Kräften der Natur und der Gesellschaft. Zusammen mit Mathilde, die in einem Nachbargut wohnt, schafft er sich durch Gelassenheit, „Verstandesgemäßheit“ und „Bewunderung des Schönen“ eine Lebensform, die dem „sanften Gesetz entspricht“. Sie wird zum Vorbild für die in der Obhut Risachs lebenden jungen Leute. Das Bemühen um eine menschenfreundliche Ordnung endet für Risach und Mathilde allerdings mit der resignierenden Einsicht: „Welch ein Sommer hätte sein können, wenn einer gewesen wäre.“

Er ist nicht gewesen, wie in einem Rückblick erzählt wird, weil eine leidenschaftliche Liebe durch die Anerkennung einer konventionellen Familiendoktrin das Lebensglück zerstört hat.

Das Zentralsymbol der Erzählung – die Rose und das Rosenhaus – ist doppeldeutig: Es erinnert an frühe Trennung und eine späte Vereinigung, in der Schmerz und Verzicht aufgehoben sind. Die Nachsommerwelt ist ein literarisches Modell, das auf eine Welt verweist, deren gesellschaftliche Beschaffenheit abgelehnt wird.

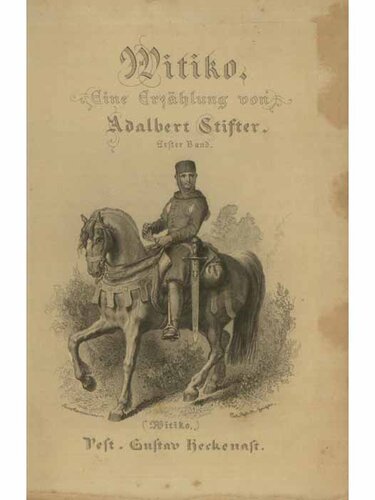

„Witiko“

Im Witiko, der zweiten großen Erzählung, konfrontiert Stifter die politische Ordnung seiner Zeit ebenfalls mit einer aus Sprache geschaffenen Ordnung, einer Ordnung, die als Gegenbild zur Unheilsgeschichte der Vergangenheit und der politischen Situation von 1859 (Niederlagen Österreichs gegen das sardinisch-französische Heer bei Magenta und Solferino) und 1866 (Niederlage Österreichs gegen Preußen bei Königgrätz) verstanden werden soll.

Der junge Ritter Witiko begründet ein mächtiges Herrschergeschlecht im Böhmen des 12. Jahrhunderts. Seine Handlungen werden von einem Gewissen geleitet, das sich in zahlreichen alltäglichen Aufgaben und Tätigkeiten bewährt. Seine Gedanken und sein Seelenleben werden nicht beschrieben, sondern spiegeln sich wider in der Art, wie er reitet, wie er sein Pferd pflegt, wie der Umschau hält.

Die Erzählung spielt in Stifters Heimat und die Besteigung des Dreisesselberges und des Hohensteins, der Blick von der Höhe und der Blick in die Tiefe werden Zeichen einer Lebensbahn und eines Lebenskonzeptes, das von der Absicht getragen ist, „zu denken wie der Wald“.

Stifter hat im Witiko eine Erzählweise, die ihm auch sonst eigen war, extrem gesteigert. Durch zahllose Einzelbeobachtungen und durch das Prinzip der Wiederholung, durch die litaneiartige Reihung von Dingen und Vorgängen soll vom Einzelnen auf das Generelle und Allgemeine geschlossen werden.

„Die Mappe meines Urgroßvaters“

Der dritte Erzählkomplex – Stifter hat sich damit von 1841 bis zu seinem Lebensende beschäftigt – ist Die Mappe meines Urgroßvaters. Ein Tagebuch, das der Erzähler am Dachboden seines Vaterhauses gefunden hat, enthält Niederschriften des Urgroßvaters Augustinus, der als Arzt in der Gegend von Stifters Heimat gewirkt hat. Durch einen unbegründeten Eifersuchtsanfall zerstört Augustinus seine Verbindung mit Margarita und will daraufhin Selbstmord begehen. Der Vater Margaritas bewahrt ihn vor der Ausführung dieser Absicht und erzählt ihm, wie er als junger Mann durch die Niederschrift der Tagesabläufe seine Leidenschaften besiegt hat. Augustinus folgt diesem Beispiel. Durch Bewährung in einem für das Gemeinwohl tätigen Leben gewinnt er Ansehen und Lebensglück. Die innere Ausgeglichenheit spiegelt sich in einem utopischen Garten wider, in dem Natur und Kultur in harmonischem Gleichgewicht sind. Damit endet die letzte, Fragment gebliebene Fassung der Erzählung.

Autor: Alfred Doppler, 2011