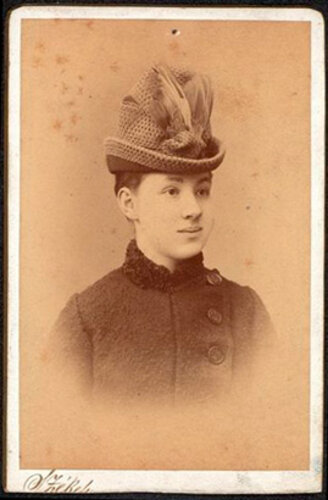

Enrica von Handel-Mazzetti (1871-1955)

Frühe Jahre

Enrica von Handel-Mazzetti wurde als Halbwaise am 10. Januar 1871 in Wien, im dritten Bezirk, Rennweg 41, geboren; der Vater, Heinrich Freiherr von Handel-Mazzetti, Hauptmann der Infanterie, war bereits im September 1870 verstorben. Als die Mutter, Irene Csergheö von Nemes-Tacskand, mit der Erziehung der beiden Töchter Elvira (geboren 1869) und Enrica überfordert scheint, übernehmen Verwandte die Vormundschaft.

Enrica wird bis zu deren Tod bei unverheirateten Geschwistern des Vaters leben; dem Onkel Anton von Handel-Mazzetti, der aus beruflichen Gründen zuerst nach Steyr, 1911 als Landesgerichtspräsident schließlich nach Linz übersiedelt, folgt sie gemeinsam mit der Tante Louise, wo sie auch nach beider Tod bleibt; sie stirbt schließlich 1955 in der Wohnung der Familie in der Spittelwiese 15.

Bereits sehr früh interessiert sich Handel-Mazzetti für Literatur und Theater, diese Neigung wird im Institut der Englischen Fräulein in St. Pölten, das die Schwestern Elvira und Enrica nach Privatunterricht und Erziehung in einer Wiener Bürgerschule 1886/87 für ein Schuljahr besuchen, unterstützt, - erste Stücke entstehen und kommen im Rahmen von Schultheaterinszenierungen zur Aufführung. 1890 erscheint im St. Angela Blatt unter dem Pseudonym Marienkind ein Text unter dem Titel Als die Franzosen in St. Pölten waren, 1892 folgen in einem für Wohltätigkeitszwecke herausgegebenen Album die ersten literarischen Texte Enricas; mit Arbeiten für Familien-Zeitschriften (wie dem Apostolat der christlichen Tochter, Die christliche Familie u. a.), aber auch dem Feuilleton der Wiener Zeitung (hier trifft Handel-Mazzetti auf den Redakteur Friedrich Uhl, Schwiegervater von August Strindberg) tritt Handel-Mazzetti um die Jahrhundertwende an die Öffentlichkeit, wird rasch bekannt und besonders in katholischen Kreisen erfolgreich.

Veröffentlichungen, Erfolg und Schwierigkeiten

Nach der Veröffentlichung von Jesse und Maria in der von Carl Muth herausgegebenen Reform orientierten Zeitschrift Hochland (ab 1904, Buchausgabe 1906 im Kösel Verlag, München) gerät Enrica von Handel-Mazzetti 1909 durch Beiträge eines Schweizer Kulturhistorikers ins Zentrum der sogenannten Modernismusdebatte. Aufgrund einer nicht eindeutig positiven Gestaltung der katholischen Protagonisten und einer durchaus spürbaren Sympathie der Autorin für den protestantischen Helden der Geschichte droht die Indizierung des Romans. Über eine in etlichen Zeitungen abgedruckte Erklärung, eine Art Unterwerfung unter die Autorität des Papstes auch in künstlerisch-ästhetischen Fragen, kann Handel-Mazzetti dies abwenden.

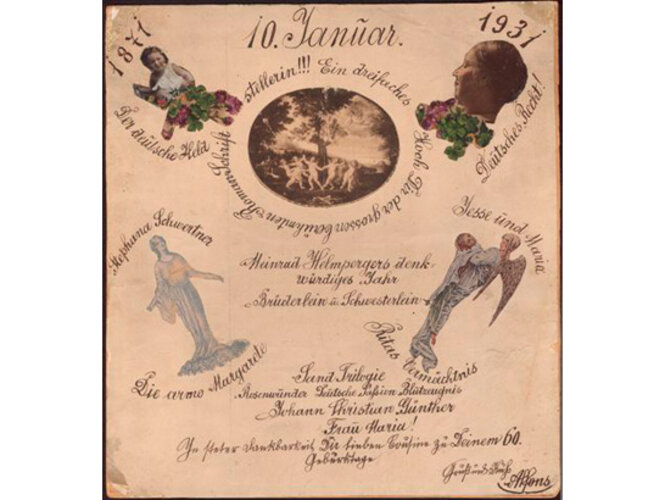

Bereits mit Meinrad Helmpergers denkwürdiges Jahr (erschienen 1897, 1900 als Buch) hatte Handel-Mazzetti ein Publikum weit über das regionale und auch über das katholische hinaus gefunden, - die historischen Romane Die arme Margaret (Deutsche Rundschau 1908, als Buch 1910) und die Trilogie Stephana Schwertner (1912/13), angesiedelt in Steyr, erschienen jeweils zuerst in Fortsetzungen in Zeitschriften, dann in Buchausgaben, und führen die Dichterin in Richtung des Höhepunktes ihrer Laufbahn, mit hohen Auflagenzahlen, einer begeisterten Leserschaft und einer Vielzahl von Rezensionen im gesamten deutschen Sprachraum.

Stil und Thema

Charakteristisch für den Stil der Autorin sind besonders die expressiv gestalteten Einzelszenen, ausführlich gemalte zuweilen durchaus blutrünstige tableaux vivants, die eine eher additiv angelegte Erzählstruktur beleben, dabei eine gewisse Nähe zur Trivialliteratur zeigen. Bemerkenswert in den zahlreichen Dialogen scheint besonders der Gebrauch eines Dialekts, der sich weder regional noch sozial festmachen lässt, jedoch konsequent archaisierend angewendet wird. Historische Sprachformen werden angereichert mit historisierenden Diminutiva, die der häufig kindlich-naiven Zeichnung der Helden entsprechen.

Die Themen Glaube, Bekehrung, Keuschheit und Bedrängung beschäftigen Handel-Mazzetti zeitlebens und im gesamten Werk in unterschiedlicher Form.

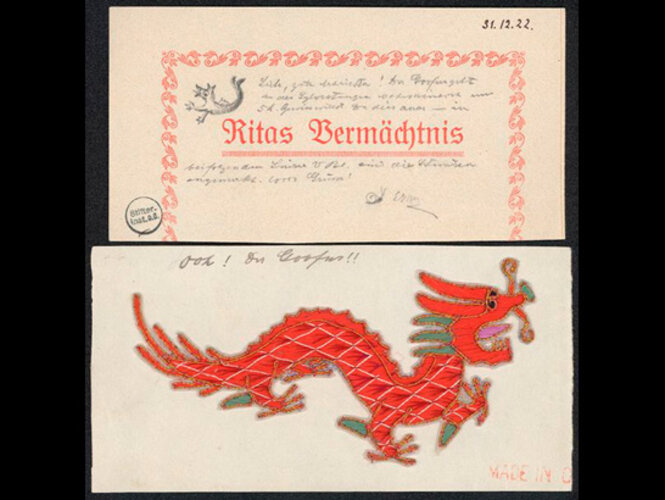

In den Geschichten um Rita, eine ehemalige Klosterschülerin, verarbeitet Handel-Mazzetti in s’Greterl vom Diamantengrund, Brüderlein und Schwesterlein (1902), Ritas Briefe (1914/15) und Ritas Vermächtnis (1924) auch autobiographische Erfahrungen der Zeit in St. Pölten in unterschiedlichen formalen Möglichkeiten.

Während Brüderlein und Schwesterlein im Stil des Kolportageromanes vom Schicksal eines zur Ehe mit einem reichen Mann gezwungenen Mädchens erzählt, wird dasselbe Thema in Ritas Briefen als Briefroman aus Sicht der Protagonistin gestaltet; Ritas Vermächtnis berichtet von der Wirkmächtigkeit der wie Reliquien verehrten, im Kloster Marienfried in St. Yp aufbewahrten Briefe, die einen zu ihrer Vernichtung entsandten Freimaurer bekehren.

Veränderungen

Bereits mit dem Untergang der Monarchie verliert die Autorin langsam an Terrain, das Publikumsinteresse beginnt, trotz vermehrter Produktion, zu sinken. In rascher Folge entstehen: Der deutsche Held (1919), Johann Christian Günther (1921/22) sowie die Trilogie um den Mörder des August von Kotzebue, Karl Ludwig Sand (1924 -1927: Das Rosenwunder, Die deutsche Passion, Das Blutzeugnis), die Trilogie Frau Maria (1928-1931: Das Spiel von den zehn Jungfrauen, Das Reformationsfest, Die Hochzeit von Quedlinburg).

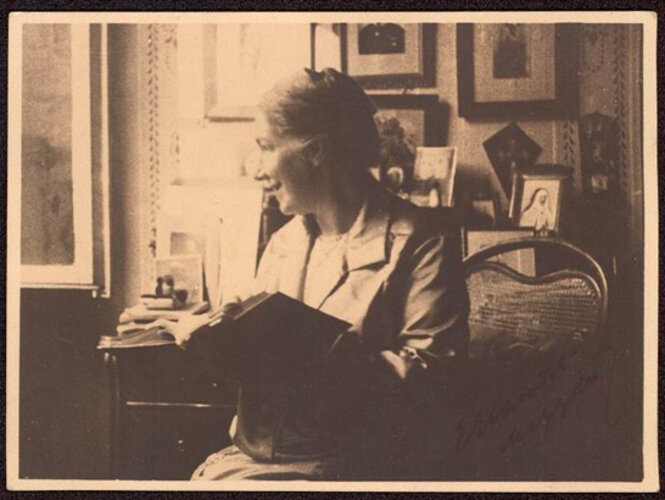

Handel-Mazzettis Leben verlagert sich ab den 1920er Jahren, nach einem letzten längeren Aufenthalt in Maria Taferl, zunehmend in die Abgeschiedenheit der eigenen Wohnräume, beinahe obsessiv geführte Briefbeziehungen mit Leserinnen und Lesern, Herausgebern, Verlegern, Germanisten, Geistlichen, Verwandten und Freunden werden das eigentliche Zentrum eines Lebens im Schreiben. Zu den Korrespondenzpartnern gehören neben Schriftstellerkolleginnen (von Marie von Ebner-Eschenbach bis zu Maria Peteani) und Familienmitgliedern vor allem Kritiker und Rezensenten, die sorgfältig gepflegten Beziehungen sind Teil von Selbstvergewisserung ebenso wie Selbstvermarktungsstrategien.

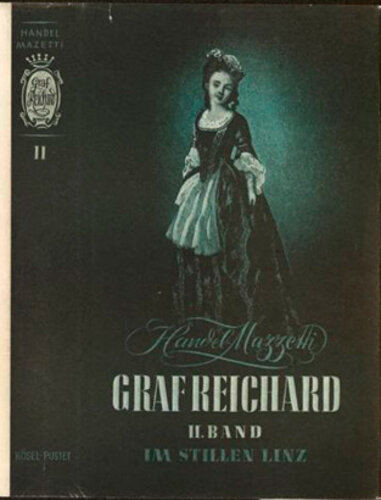

1933 tritt Handel-Mazzetti nach der Tagung von Ragusa aus dem internationalen PEN-Club aus und wird Mitglied des Reichsverbandes deutscher Schriftsteller, sie engagiert sich wie früher für die Versorgung von bedürftigen Kindern und richtet Gnadengesuche für katholische Geistliche an Behörden. Bei Kriegsausbruch flüchtet sie sich ins Kloster der Elisabethinen in Linz, wo eine ehemalige Hausangestellte als Ordensangehörige lebt. Ab Anfang der 1940er Jahre werden keine Werke Handel-Mazzettis mehr gedruckt. Ihre politische Haltung ist gekennzeichnet von Weltferne, Naivität und Verunsicherung. Kriegsbedingt erscheinen die Romane um den Starhemberger Graf Reichard (1934: Die Waxenbergerin, 1939-1950: Der Held vom Eisernen Tor, Im stillen Linz und Held und Heiliger) über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt und können nicht mehr an frühere Erfolge anknüpfen. Die Dichterin stirbt am 8. April 1955, einem Karfreitag.

Trotz etlicher Neuauflagen ihrer Werke, zahlreicher Bearbeitungen (sogenannter Volksausgaben), Vertonungen, Dramatisierungen und sogar Verfilmungen sind Enrica von Handel-Mazzetti und ihr Werk von der Literaturkritik beinahe vergessen, - die verbliebenen Freunde und vom Wert ihres Schreibens überzeugte Verehrer bemühen sich erfolglos um eine Wiederentdeckung.

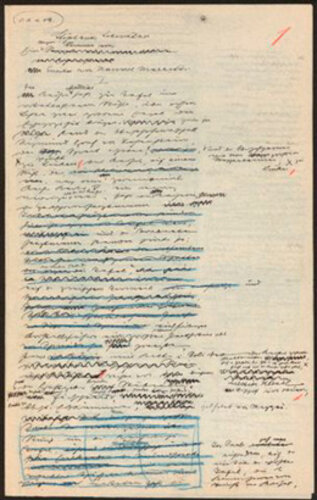

Der Nachlass

Der umfangreiche Nachlass wird, dem Wunsche der Dichterin entsprechend, dem Land Oberösterreich übergeben, nachdem er beinahe zwei Jahrzehnte in der Linzer Studienbibliothek (=OÖ. Landesbibliothek) zur Vorbereitung einer Biographie aufbewahrt worden war, kam er zur Erschließung und Bearbeitung ins Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich (OÖ. Literaturarchiv), wo er betreut und auch die Urheberrechte am Werk Handel-Mazzettis verwaltet werden.

Autorin: Petra-Maria Dallinger, 2011