Oberösterreichische Literatur der Aufklärung

Aufklärung heißt auch in Oberösterreich „katholische Aufklärung“. In den norddeutsch-protestantischen Territorien entwickelten v. a. in den Zentren Leipzig und später Berlin Aufklärung und Empfindsamkeit markante Schwerpunkte, im katholischen Süddeutschland trafen Einflüsse des französischen Jansenismus sowie italienische (Lodovico Antonio Muratori) und deutsche Einflüsse (Christian Wolff) zusammen. In historischer Hinsicht spannt sich ein breiter Bogen kultureller Entwicklung von der glänzenden Regierungsperiode Kaiser Karls VI. mit seinem barocken „Kaiserstil” über Maria Theresia – unter deren Regentschaft ein Modernisierungsprozess die gesamte Kultur ergriff – bis zu Joseph II. als dem Höhepunkt österreichischer Aufklärung.

1. Theresianische Epoche: Verwaltungsreform und Gottschedianismus (1740–1760)

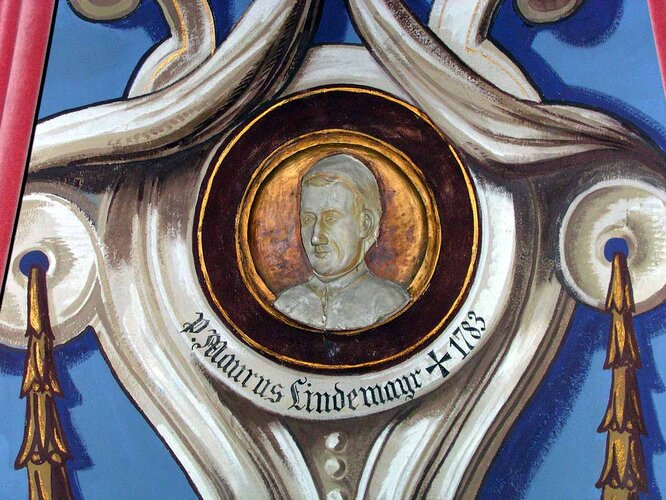

Das lateinische Schul- und Ordensdrama, das in Linz und in den Klöstern Oberösterreichs bis weit ins 18. Jahrhundert gepflegt wurde, setzte die barocke Tradition fort; es diente der Ausbildung der Schüler im Lateinischen und der Glaubenspropaganda. Aus den eingestreuten komischen Szenen in deutscher Sprache bzw. im Dialekt – es traten Bauern und einfache Leute auf – entwickelte sich später die dramatische Mundartdichtung (Maurus Lindemayr 1723–1783).

Der lateinischen, französischen und italienischen Repräsentationskultur der Eliten stand eine deutschsprachige Volkskultur gegenüber: Predigten, Kalender und unterhaltsame Schriften waren die literarischen Gattungen in deutscher Sprache. Hier griffen die literarischen und publizistischen Reformen Johann Christoph Gottscheds (1700–1766). Der in Leipzig wirkende Professor für Philosophie stellte das Theater und die Redekunst auf die Basis der Vernunft, er reformierte die Sprachpflege und Grammatik, richtete wissenschaftliche Gesellschaften ein und gründete moralische Wochenschriften und Rezensionszeitschriften. Sein Schwerpunkt lag in der Durchsetzung einer gemeindeutschen Sprach- bzw. Schreibnorm sowie einer Reform der Bühne.

In Österreich unterstützten diese Bemühungen die verschiedensten Kräfte (im Zuge der Theaterdebatte brach in Wien der so genannte „Hanswurststreit“ aus, eine Debatte um die komische Figur des Hanswurst, deren körperlich-derbe Komik Gottsched verdrängen wollte), in Oberösterreich v. a. aber die Prediger. Oberösterreichs predigende Benediktiner, die in der Salzburger Universität eine gemeinsame traditionsreiche Ausbildungsstätte besaßen, hatten an der Übersetzung und Heimischmachung der nachbarocken französischen und italienischen Predigt einen rühmlichen Anteil.

Abt Wolfgang Holzmayr

Der letzte Abt von Gleink, Wolfgang Holzmayr (1720–1791), war ein gefeierter Gastprediger; er übersetzte Bossuets Predigten und Gaichiès Lehrsätze für das Predigtamt. Von Rudolf Grasers (1728–1787) Vollständige Lehrart zu Predigen, oder wahre Beredsamkeit der christlichen Kanzel (Salzburg 1766) spricht das Rezensionsorgan der literarischen Aufklärung, Friedrich Nicolais Allgemeine deutsche Bibliothek, in höchsten Tönen und wünscht, „daß vornehmlich die katholischen deutschen Prediger samt und sonders dieses Buch zu ihrer Belehrung fleißig lesen möchten“. Der Kremsmünsterer Graser hat „diese erste Geburt meiner deutschen Feder“ (Vorrede) an Gottscheds Grundsätzen ausgerichtet. Gesprochen allerdings wurde auf der Kanzel weiterhin, wie einem der Schnabel gewachsen war. In einem Grasers Homiletik beigedruckten Brief grenzt der Lambacher Maurus Lindemayr – auch er ein Predigtautor und Übersetzer – das literarische vom pastoralen Tun so ab: „Im Schreiben, sollen wir Sachsen; im Predigen aber, Oesterreicher seyn.“

2. Siebenjähriger Krieg: Patriotismus und Bardendichtung (1760–1780)

Um 1750 traten staatliche Verwaltungsreformen ein, mit denen der Umlauf des Gesprochenen und Gedruckten (1751 Theaterzensur, 1753 Bücher-Zensur-Commission) ebenso geregelt wurde wie die Universitätsstudien. Auf kirchlicher Seite markierte eine letzte, um 1752 deutlich verschärfte Missionstätigkeit im Bistum Passau – zu dem Oberösterreich gehörte – die Fortdauer gegenreformatorischer Zielsetzungen. Der Siebenjährige Krieg (1756–763) zwischen Preußen und Österreich erhöhte deutlich die Spannung zwischen der norddeutschen Literatur und der süddeutsch-katholischen.

Als neuer Komet war am literarischen Himmel Friedrich Klopstock erschienen, der v. a. auf die Lyrik von höchstem Einfluss war.

Michael Denis

Als bedeutendster in Wien tätiger Lyriker der Zeit gilt Michael Denis (1729–1800), der Verfasser von geistlichen Gedichten, Gelegenheitslyrik, Kirchenliedern wie auch lateinischen Schuldramen. Er stammte aus Schärding im damaligen Bayern und war Jesuit. Denis korrespondierte mit Klopstock, den er verehrte (Poetisches Sendschreiben an den Herrn Klopstock, Wien 1764; Schreiben an einen Freund über Herrn Klopstocks Messiade, Hamburg 1766; An den obersten der Barden Teuts [Klopstock]). Denis lieferte die erste deutsche Übersetzung der Gedichte Ossians, eines alten celtischen Dichters (3 Bde, Wien 1768/69), im Stil der patriotischen und antiabsolutistischen (lyrischen) Bardendichtung erschienen auch seine Lieder Sined [= Denis] des Barden (Wien 1772).

Unter der so genannten Bardendichtung ist eine um 1770 in Deutschland verbreitete lyrische Dichtung mit narrativem (erzählendem) Charakter zu verstehen, die mit dem in Europa aufkommenden Interesse an der mytischen und antiken Vorzeit entstand. Der Bardendichtung war eine nationale Haltung eigen.

Sowohl die Bardenmode wie auch der kulturell polarisierende Krieg zwischen Österreich und Preußen hatte die Dichtung zu einer Vaterlandsfrage gemacht, so dass die österreichische Poesie durch ihre patriotische Ausrichtung und den Bezug auf das Herrscherhaus hervorstach (Denis, Poetische Bilder der meisten kriegerischen Vorgänge in Europa seit dem Jahre 1756, 2 Bde, Wien 1760/61). Schließlich zeigte sich die Traditionsbindung der Poesie in den äußerst traditionellen Gattungen der Gelegenheitsdichtung, im Vorherrschen klassisch-rhetorischer Verfahren sowie in einer konservativ-geistlichen Ideologie. Das Wirken von Denis und seiner Wiener Zeitgenossen war in keiner Weise literarische Avantgarde, bot jedoch immerhin den Anschluss an die literarische Entwicklung. Goethe hat die Lieder Sined des Barden rezensiert und versichert „Hrn. Denis” etwas von oben herab, „daß wir seine Lieder mit vielem Vergnügen gelesen haben. […] Endlich gewinnt doch vielleicht die gute Sache des Geschmacks durch die Bemühungen so vieler wackern Männer die Oberhand”.

3. Josephinismus (1780–1790)

Um 1780 vollzog die Poesie genauso wie die Prosa einen strukturellen Wandel, wie er in analoger Weise in den 1760er Jahren bei Zeitschriften und Bühne vorgegangen war: eine plötzliche Vervielfachung von Autoren, Texten, Lesepublikum, v. a. durch gelockerte Zensurbedingungen. Auch in Linz waren (meist kurzlebige) Zeitschriften oder Wochenschriften (z. B. Der Patriot an der Donau) erschienen, auch kam es im letzten Drittel des Jahrhunderts zu einer bemerkenswerten Blüte des Theaters, wobei der Linzer Zensurbeamte Benedikt Dominik Anton Cremeri (1752–1795) als Dramatiker auffiel.

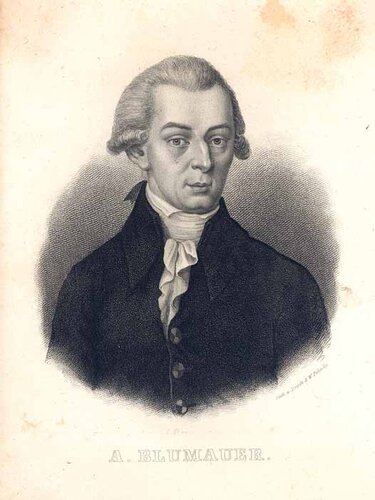

Aloys Blumauer

Mit der Bewegung des Josephinismus ist Oberösterreich v. a. durch Aloys Blumauer (1755–1798) verbunden. In Steyr geboren und dort Jesuitengymnasiast, kam Blumauers Beitritt zu diesem Orden dessen Auflösung zuvor (1773), so dass er sich dem Theologiestudium zuwandte, bald aber zu publizieren begann. Eine Anstellung an der Hofbibliothek in Wien ab 1780 sicherte ihm ein geringes Einkommen, er wirkte als Bücherzensor, Verleger, Zeitungsredakteur und schloss sich den Freimaurern an. Nach schwerer Erkrankung zog er sich aus dem propagandistischen Kampf der Josephiner zurück und auch seine Arbeit als Verleger und Buchhändler verlief ökonomisch nicht erfolgreich.

Die österreichischen Lyriker, größtenteils Freimaurer, publizierten v. a. im 1777 begründeten und bis 1796 jährlich erscheinenden Wienerischen (ab 1786 Wiener) Musenalmanach, einem Mittelding zwischen Anthologie und Jahrbuch, das nur Originalbeiträge einheimischer Dichter enthielt. Joseph Franz Ratschky (1757–1810) und später sein Mitherausgeber Aloys Blumauer standen für eine Publikationspolitik der kulturellen Eigenständigkeit. Die Tendenz des Almanachs war patriotisch und gut habsburgisch, stilistisch bewegte man sich in einer scherzhaften Stillage unbeschwerter – und dementsprechend belanglos-heiterer – Aufklärung.

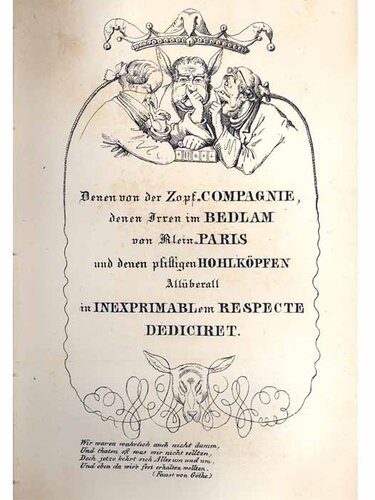

Das populärste Werk dieser Epoche war eine komische Travestie des Vergilschen Epos: Aloys Blumauers Die Abentheuer des frommen Helden Aeneas oder Virgil’s Aeneis travestiert (1782/88). Diese Satire bringt in zeitgenössischer Art allgemeine kritische Tagesbeobachtungen (Lasterschelte, Modekritik), Religions- und Kirchenkritik (Aberglauben, Mönchsorden; Blumauer selbst wollte Jesuit werden!) sowie die satirische Betrachtung der zeitgenössischen Literatur.

Das „leicht dahintragende” (Goethe) Versmaß und Reimschema Blumauers bietet Raum zur Entfaltung von komischen Effekten. Als Beispiel diene die Beschreibung des Fährmanns Charon in der Unterwelt, die Aeneas (wie bei Vergil) besucht:

„Unzählbar, gleich den Heringen,

Die in gedrängten Scharen

Ins Fischnetz der holländischen

Großheringskrämer fahren,

So drängten sich hier haufenweis

Die armen Seelen um den Greis

Und schrieen: Überfahren!”

In siebenzeiligen Strophen verwendet Blumauer einen locker gehandhabten Jambus, der Anklänge an den Knittelvers aufweist. Auch das schiefe Bild ist Garant der parodistischen Wirkung: Die erhabene Szenerie der Seelen am antiken Fluss Styx, bei dem die Götter schwören, mutiert hier zum Gewimmel der Fische. Oben und unten ist vertauscht – jene, die über das Wasser fahren wollen, erscheinen im Bild als die Fische i m Wasser. Die Parodie verkehrt die Ordnung der Welt, sie öffnet zugleich Bezüge zur Gegenwart der Leser und gewinnt dem antiken Stoff satirische Wirkung ab. Der Styx wird in dieser Szene zur „höllischen Kloake”, die so sehr stinkt „Wie zu Berlin die Sprea”. Der ehrwürdige Höllenfährmann Charon, in der Antike ein Sohn der Nacht mit grausamem Antlitz, mutiert satirisch zur ungepflegten Erscheinung mit einem struppigen Bart „Wie unsre Kapuziner”.

Die Aeneistravestie wurde bis weit ins 19. Jahrhundert hinein aufgelegt. Schiller hat das populäre Werk „des Herrn Blumauer” verachtet und ihm bei seiner Musterung der zeitgenössischen Literatur nicht mehr als eine Fußnote gewidmet (Schiller: Über naive und sentimentalische Dichtung). Zwar weise es „Talent” und „Laune” auf, stelle aber insgesamt einen „schmutzigen Witz” dar.

Die Aeneistravestie bedurfte einer Leserschaft, die nicht nur gute Kenntnis des Vergilschen Originals sowie der zeitgenössischen Literatur mitbrachte, sondern auch die Überzeugung vom Nutzen der Aufklärung. Als all dies verlosch, verschwand das Werk aus dem literarischen Kanon.

4. Restauration und Napoleonische Epoche

Zwischen Aufklärung und Biedermeier vermittelte der philosophierende Schriftsteller Franz Xaver Amand Berghofer (1745–1825). Hausdurchsuchungen, Schreibverbote, Polizeiaufsicht und Gefängnisstrafen kennzeichneten die bedrängten Verhältnisse eines kritischen Unangepassten und seines unsteten Lebensweges. In Grein an der Donau geboren, in Passau zur Schule und ins Gymnasium gegangen, durchlief Berghofer eine Lehrerausbildung. Im Hauslehrerstand auf die Schriftstellerei gekommen, verfasste er als Hauptschuldirektor in Steyr (1774–1779) Lyrik und Literaturkritik. Nach dem Tod seiner ersten Familie rief ihn sein Freund Hermann Reichsgraf von Callenberg auf sein Landgut in Muskau (Landkreis Görlitz, Sachsen), wo Berghofer in ländlich-adeliger Muße Berghofers Schriften (2 Bände, Wien 1783/84) und Berghofers neueste Schriften (Wien 1784) schrieb. Sie vereinigen kurze essayistische Abhandlungen, deren Titel Berghofers literarisch-philosophische Bandbreite zwischen Polemik und Empfindsamkeit verraten (Schmähsucht und Kritik, Schwärmereien usw.).

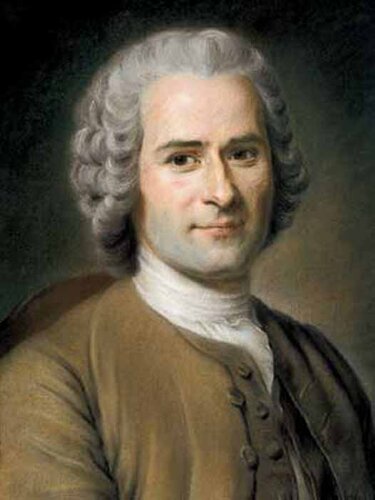

Doch Berghofer vertauschte seine vom Mäzenatentum abgesicherte Existenz mit einer an Rousseau orientierten einfachen Lebensform in der Natur, die er zunächst in der Schweiz vergeblich suchte, dann aber auf einem kleinen Anwesen im Helenental bei Baden (Niederösterreich) ergriff, das ihm freimaurerische Freunde vermittelt hatten. Er verließ aber in der Folge die ländliche Idylle, fand in der Schweiz allerdings wiederum keine Zuflucht, wurde in Passau fast verhaftet und wirkte schließlich als Zensor und Schulverwalter in Prag (Lebensrevisionen vom Mann am Berge mit kritischen Reflexionen, Prag 1795). Anonym brachte er Verbothene Schriften heraus (Straubing 1805), worin er gegen „Geistestyranney“ und Bücherzensur schrieb. In Graz, wo er am 7. Februar 1825 starb, entstand seine Autobiografie Hofscheu oder ländliches Heimweh (Hamburg 1818). Bereits 1827 galt er als „ein philosophischer Sonderling, welchen Wieland den österreichischen Rousseau nannte“ (Zeitschrift Iris).

Autor: Franz M. Eybl, 2011