Literatur in Oberösterreich zur Zeit des Nationalsozialismus

Tiefgreifende Zäsur

Der „Anschluss“ Österreichs an Hitlerdeutschland im März 1938 stellte für den heimischen Literaturbetrieb eine tiefe Zäsur dar. Allerdings hatte sich diese Zeitenwende mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Deutschen Reich 1933 und ihrer Kulturpolitik angekündigt. Österreich war für wenige Jahre ein Durchgangs- und Exilland für Schriftsteller, die durch Repressalien zur Flucht gedrängt wurden, denen man die Lebensgrundlage entzogen hatte und deren Publikationen Bücherverbrennungen oder Säuberungsaktionen zum Opfer fielen. Die Reichsschrifttumskammer in Berlin verhängte über Autoren und deren Werke, welche die Nationalsozialisten ablehnten, ein Veröffentlichungs- und Verbreitungsverbot innerhalb der Reichsgrenzen. Folglich waren auch österreichische Schriftsteller vom deutschen Markt abgeschnitten, wo sie bis zu 70 % ihrer Bücher absetzten. Hinzu kam, dass etliche deutsche Verlage, die etwa 90 % der österreichischen Autoren betreuten, von Enteignung, „Arisierung“, Fusionen und Programmumstellung betroffen waren.

„Asphalt- bzw. Rinnsteinliteratur“

Im Ständestaat und Austrofaschismus unter Engelbert Dollfuß bzw. Kurt Schuschnigg herrschte aber auch hierzulande ein strenges Reglement. Das Verbot linker Parteien, Vereine und Gruppierungen schränkte die Gesinnungsfreiheit deutlich ein. Das Regime schätzte Schriftsteller mit vaterländischer Gesinnung, die dem katholisch-klerikalen Milieu zugehörten und weltanschaulich als traditionalistisch oder kulturkonservativ galten. Avantgardistische und freigeistige Strömungen dagegen waren verpönt, ebenso Richtungen, die die Nationalsozialisten abschätzig als „Asphalt- bzw. Rinnsteinliteratur“ einstuften.

P.E.N.-Club

Trotz der Bemühungen, die nationalsozialistische ideologische Unterwanderung in Österreich einzuschränken, erstarkte vor 1938 das deutschnationale Lager zunehmend. Das galt auch für die Schriftsteller, die sich in Verbänden zusammenschlossen. 1928 wurde der Deutsche Kulturbund als österreichischer Ableger des Kampfbundes für deutsche Kultur gegründet, der ab 1931 als Kampfbund für deutsche Kultur – Landesleitung Österreich in mehreren Städten, beispielsweise in Linz, bis zu seiner Aufhebung 1933 vertreten war.

Die Differenzen der Intellektuellen während des P.E.N.-Kongresses in Ragusa im Mai 1933 forcierten die Lagerbildung: Der internationale Verband der Dichter, Essayisten und Romanciers hatte die Bücherverbrennungen im Deutschen Reich verurteilt, woraufhin die deutsche Abordnung aus Protest ausgetreten war. Die Kontroversen führten u. a. dazu, dass jene Mitglieder, die mit den Nationalsozialisten sympathisierten, aus dem Wiener P.E.N. austraten. Die gebürtige Linzer Autorin Grete von Urbanitzky (1893–1974) war hierbei federführend. Mit der Aufhebung des NS-Verbots in Österreich 1936 beschleunigte sich die Gruppenbildung weiter.

Ende Dezember 1936 formierte sich der Bund deutscher Schriftsteller Österreichs, bei dessen Gründung der aus Bad Kreuzen stammende Dramatiker Hermann Heinz Ortner eine wichtige Rolle gespielt haben will. Wenigstens die Hälfte der ca. 80 Mitglieder gehörte der NSDAP an. Mit maßgeblicher Unterstützung durch reichsdeutsche Stellen agierte der Verband schon vor dem „Anschluss“ „als eine Art Außenstelle der Reichsschrifttumskammer in Österreich […], welcher die rassistischen Grundsätze nationalsozialistischer Literaturpolitik (Arierparagraph, Gesinnungsprüfung etc.)“ praktizierte (Amann 1988).

Der „Anschluss“ – literarisch gesehen

Die Annexion Österreichs wurde von vielen Autoren begrüßt, die in Texten unterschiedlicher Gattungen bzw. Qualität dazu Stellung bezogen. Sie sahen eine günstige Gelegenheit, sich zu profilieren oder sie werteten die historischen Ereignisse als Aufforderung, sich weltanschaulich zu deklarieren. Im Gefolge des „Anschlusses“ entstanden unzählige Huldigungs-, Bekenntnis- und Legitimationstexte, welche die Vorgänge als den End- und Höhepunkt einer längerfristigen Entwicklung oder als eine Art „Familienzusammenführung“ feierten. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich Anthologien oder Zeitschriften, die teilweise Sondernummern oder -hefte auflegten, welche auf die Ereignisse bzw. die Literatur der nunmehrigen „Ostmark“ eingingen.

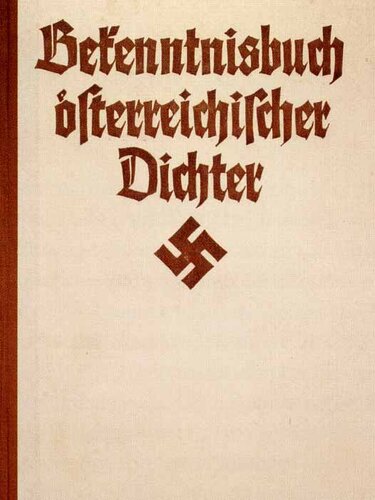

„Bekenntnisbuch österreichischer Dichter“

Von den Publikationen des Jahres 1938 steht das Bekenntnisbuch österreichischer Dichter, das Max Stebich für den Bund deutscher Schriftsteller Österreichs zusammenstellte, an erster Stelle. Darin legten 71 Autoren in alphabetischer Reihenfolge Zeugnis von ihrer Gesinnungstreue ab. Das Vorwort weist sie als Wegbereiter, Kämpfer und Künder der völkisch-nationalen Einigung Deutschlands, als Anhänger und geistige Mitstreiter der NS-Bewegung aus. Das Dokument überreichte man im Juni 1938 im Rahmen der Wiener Reichstheaterfestwoche Joseph Goebbels, Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. Rund ein Siebtel der im Bekenntnisbuch angeführten Autoren war durch Herkunft oder Wirkungsort mit dem Reichsgau Oberdonau bzw. Linz verbunden: Richard Billinger, Erna Blaas, Arthur Fischer-Colbrie, Franz Karl Ginzkey, Linus Kefer, Hermann Heinz Ortner, Franz Tumler, Carl Hans Watzinger, Johannes Würtz und Julius Zerzer.

Nach einem ähnlichen Prinzip wie das Bekenntnisbuch brachte der Bund deutscher Schriftsteller Österreichs im selben Jahr den Gedichtband Gesänge der Ostmark in Umlauf. Herausgeber des als Dichtergruß untertitelten Büchleins war Franz Karl Ginzkey (1871–1963). Dieser Autor, heute v. a. noch als Verfasser von Balladen oder Kinderbüchern (Hatschi Bratschis Luftballon) bekannt, galt als Repräsentant der Habsburgermonarchie, insbesondere aber des Ständestaates. In diesem Band jedoch bekannte er sich zum neuen System, politisch stand seine Position mit NSDAP-Mitgliedschaft bald außer Frage.

Nationalsozialistische Periodika

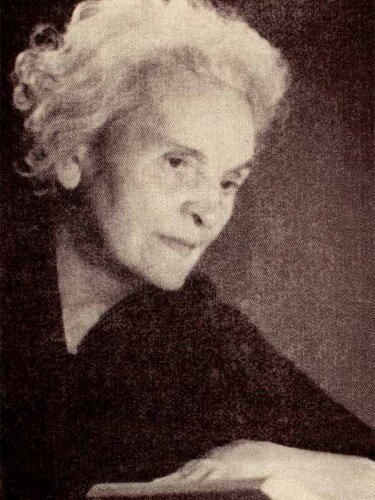

Zu den wichtigen nationalsozialistischen Periodika, die sich dem „Anschluss“ widmeten, gehörte Das Innere Reich. Diese Zeitschrift für Dichtung, Kunst und deutsches Leben erschien von April 1934 bis September 1944. Von Beginn an reichten auch oberösterreichische Schriftsteller ihre Beiträge ein. Gemessen an der Zahl der abgedruckten Gedichte und Erzählungen stand Franz Tumler (1912–1998) unter ihnen an der Spitze. Als Autor lässt er sich darin bis 1938 zumindest einmal pro Jahrgang nachweisen. Ähnliche Aktivitäten entfaltete Erna Blaas (1895–1990), die zwar seit 1928 in Salzburg lebte, sich aber mit ihrer Heimat weiterhin verbunden fühlte. Beide Autoren scheinen etwa in der „zur Heimkehr Deutsch-Österreichs ins Reich“ herausgebrachten Mai-Ausgabe 1938 auf.

Der frenetische Jubel um Adolf Hitler, die Glorifizierung des „Führers“ und begeisterte Kommentare zum „Anschluss“ fanden außerdem Eingang in Magazinen und Zeitungen. Dazu gehörten Texte, die Hitlers Geburtsstadt bzw. Oberösterreich als seinem Heimatland besondere Bedeutung zuwiesen – wie Hermann Heinz Ortners Kindheit in Braunau –, Stolz ausdrückten und symbolische Querverbindungen zum Nationalsozialismus konstruierten. Zu den Autoren, die Zeugnis von den Märztagen 1938 gaben, zählen Karl Itzinger (1888–1948) oder Johannes Würtz (1900–1967), die in eigenen Schriften die Machtergreifung der Nationalsozialisten in Oberösterreich darlegten.

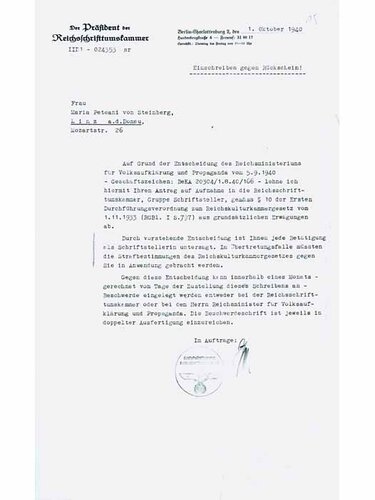

Literaturpolitik – Gleichschaltung und Kontrolle

Dem politischen „Anschluss“ folgten die Umstellung und Gleichschaltung des Literaturbetriebs durch die Nationalsozialisten auf Basis des Reichskulturkammergesetzes, das mit 11. Juni 1938 in der „Ostmark“ gültig wurde. Wer weiterhin beruflich als Schriftsteller wirken und publizieren wollte, musste der Reichsschrifttumskammer beitreten, doch nur jenen, welche die ideologischen, politischen und rassischen Kriterien erfüllten, war dies möglich. Von Berlin aus lenkte den Literaturbetrieb die Reichsschrifttumskammer, ein „Verband“, dem Autoren, Verleger, Buchhändler, Buchhandelsvertreter, Büchereiinhaber und Bibliothekare im Grunde durch Zwangsmitgliedschaft angehörten. Als Teil der Reichskulturkammer unterstand sie direkt Joseph Goebbels. Die Hierarchie erstreckte sich bis auf die Ebene der Reichsgaue und Kreise.

Die Kulturpolitik in Oberdonau gestaltete Gauleiter und Reichsstatthalter August Eigruber, als dessen Kulturbeauftragter der Oberregierungsrat und Gaupresseamtsleiter Anton Fellner fungierte. Wesentliche Kompetenzen für den Bereich Literatur lagen beim Gauschrifttumsbeauftragten der NSDAP August Zöhrer, Leiter des Kulturamtes der Stadt Linz. Ihm standen regional Verantwortliche auf Kreis- und Gemeindeebene zur Seite.

Der Gauschrifttumsbeauftragte stand unmittelbar mit dem Amt Schrifttumspflege in der Dienststelle des Reichsleiters Alfred Rosenberg in Verbindung. Zöhrer kontrollierte und überwachte den Literaturbetrieb, reglementierte und gestaltete das literarische Leben, indem er Autoren förderte, deren Namen und Werke er auf Empfehlungslisten setzte. Weiters gab er Verzeichnisse mit Adressen der NS-Gauverlage sowie Buchhandlungen aus, welche die empfohlenen Bücher verkauften. Er war Berater in Schrifttumsfragen, verteilte Schriftgut für pädagogisch-didaktische Zwecke und beantragte Bücher zur parteipolitischen Schulung und weltanschaulichen Unterweisung.

Bücherlisten – verfehmte und geförderte Literatur

Zur nationalsozialistischen Gleichschaltung der Literatur nach dem „Anschluss“ gehörte das Aussondern von verbotenen Schriften aus Bibliotheken und Büchereien. Die Aussortierung erfolgte anhand einer geheim gehaltenen Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums, welche die Reichsschrifttumskammer im Herbst 1935 in Umlauf brachte. Seit 1938 war sie auch für den Reichsgau Oberdonau gültig.

„Auszusondern sind alle weltanschaulich untragbaren, unerwünschten, konfessionell gebundenen, inhaltlich veraltete und äußerlich verbrauchte Bücher. Dabei ist durchaus nicht engherzig zu verfahren“, instruierte Zöhrer seine Mitarbeiter in einem Schreiben. Publikationen, die auf dem Index standen, wurden eingezogen, weggesperrt oder deponiert, in der Regel jedoch vernichtet. Öffentliche Bücherverbrennungen wie in reichsdeutschen Städten 1933 oder auf dem Salzburger Residenzplatz am 30. April 1938 fanden im Reichsgau Oberdonau aber nicht statt.

Eine weitere Handhabe für die Kontrolle und Unterdrückung missliebiger Schriften bot die Liste der für Jugendliche und Büchereien ungeeigneten Druckschriften, welche seit Oktober 1940 kursierte.

Auflösung kirchlicher Institutionen und Pfarrbüchereien

Die Auflösung kirchlicher Institutionen und Pfarrbüchereien brachte neue Besitzverhältnisse für das enteignete Schriftgut. Ein Erlass des Ministers für innere und kulturelle Angelegenheiten vom 22. Dezember 1938 regelte die Verteilung der Schriften. Weltanschaulich nicht beanstandete oder unverdächtige Bücher wies man den Gemeindebüchereien zu. Die lückenlose Kontrolle und Bereinigung stießen freilich an Grenzen, so wie es auch keine flächendeckende Zensur geben konnte. Inspektionen, die in bestimmten zeitlichen Abständen und schwerpunktmäßig erfolgten, sollten der Neuordnung der Büchereien im nationalsozialistischen Sinne zum Erfolg verhelfen. Von solchen Aktionen waren auch Bibliotheken in Krankenhäusern oder Kriegslazaretten betroffen. Revisionsberichte spiegeln die Verhältnisse wider, wobei immer wieder Kritik über oberflächliche und unsystematische Kontrollen laut wurde.

In der Bücherei des Gaukrankenhauses Steyr beispielsweise beschlagnahmte der Hauptgemeinschaftsleiter der NSDAP bei einer Aktion unter 770 Erwachsenen- und 50 Jugendbüchern 102 Titel aus der ersten Gruppe („Die Werke von Landesverrätern, Emigranten und von Autoren fremder Völker, die glauben, das neue Deutschland bekämpfen und herabsetzen zu können.“)

In der Bücherei des Gaukrankenhauses Steyr beispielsweise beschlagnahmte der Hauptgemeinschaftsleiter der NSDAP bei einer Aktion unter 770 Erwachsenen- und 50 Jugendbüchern 102 Titel aus der ersten Gruppe.

„Wenn ich diese Bücherei nach meinem Wissen und Gewissen hätte ausräumen dürfen“, berichtete er dem Gauschrifttumsbeauftragten Zöhrer anschließend, „dann wären wohl kaum mehr als 300 Bände übrig geblieben.“

Schließlich drängte er Zöhrer zum Handeln: „Die Bücherei des Krankenhauses in Steyr ‚büßt’ eben jetzt die ‚Sünden der Stadtväter von Steyr’ der letzten Jahre vor dem Umbruch. Besonders die letzte, die klerikale Aera hat dort einen Bücherschund angehäuft, der sich hauptsächlich aus Erzeugnissen der bekannten schwarzen Verlagshäuser aus Regensburg, München und dem Tyroliaverlag aus Innsbruck zusammensetzt. Um hier also noch einmal gründlich und nach Herzenslust säubern zu können, bitte ich Sie recht sehr, Mittel und Wege zu suchen, um die Gaukrankenhaus-Bücherei in Steyr auf einen Stand zu bringen, der sowohl an Güte wie an Zahl der Werke dem großen Institut gerecht wird.“

Verbotene Bücher in Umlauf

Auch nach den Säuberungen bestätigten Stichproben immer wieder, dass verbotene Bücher weiterhin heimlich in Umlauf gebracht wurden. Bis 1943 hatte man im Reichsgau Oberdonau 90 % aller privat betriebenen Leihbüchereien überprüft. Dabei war man zu dem ernüchternden Ergebnis gekommen, dass fünf Jahre nach dem „Anschluss“ oftmals selbst „die augenfälligsten verbotenen Bücher“ (z. B. von Thomas und Heinrich Mann oder Maxim Gorki) nicht nur existierten, sondern fallweise „sogar noch empfohlen“ oder „unter dem Ladentisch“ ausgeliehen wurden.

Der Kampf gegen die so genannte „Schmutz- und Schundliteratur“ sollte gleichzeitig die Aufmerksamkeit für jene Literatur wecken, welche die Nationalsozialisten schätzten, weil sie ihren ästhetischen und ideologischen Vorstellungen entsprach.

„Großdeutsche Woche des Buches“

Um die Leserschaft mit Schriftgut zu konfrontieren, das als vorbildlich und beispielhaft galt, präsentierte das Linzer Landhaus im Oktober 1938 die erste Großdeutsche Woche des Buches im Gau Oberdonau, eine Leistungsschau über die NS-Literatur, die seit der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Deutschen Reich entstanden war. Die Forderung des Gauleiters Eigruber, solche Werke der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, führte zur Gründung von 450 Volksbüchereien. Die Stadt Braunau richtete ihre im Geburtshaus Adolf Hitlers ein, das nach den Worten des Gauschrifttumsbeauftragten Zöhrer „allen Deutschen das wichtigste und heiligste“ war.

Schriftsteller zwischen Ächtung und Existenzverlust

Durch das Verbot von Autoren bzw. literarischen Werken, welche die NS-Ideologie als „jüdisch“, „links“, „liberal-freigeistig“ oder „klerikal“ ablehnte, entstand ein Vakuum, das neue Bücher und Schriftsteller besetzten. Welche Literatur im Reichsgau Oberdonau künftig favorisiert werden sollte, gab etwa der Germanist Heinz Kindermann vor. „Lest Stifter und Zerzer, Billinger und Watzinger, um Oberösterreich, die Heimat des Führers, von innen her kennenzulernen“, empfahl er unmittelbar nach dem „Anschluss“.

Andere, bislang geschätzte und mitunter sehr angesehene Schriftsteller fielen hingegen systematisch der Ausgrenzung und dem Totschweigen, der Denunziation und der Verfolgung anheim.

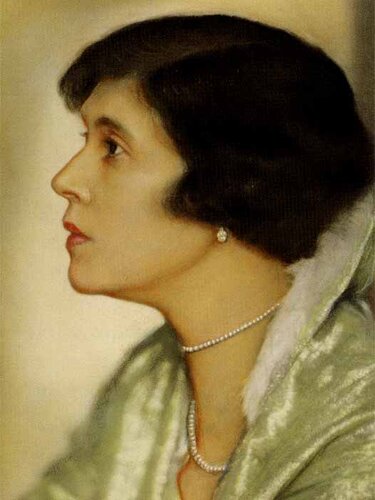

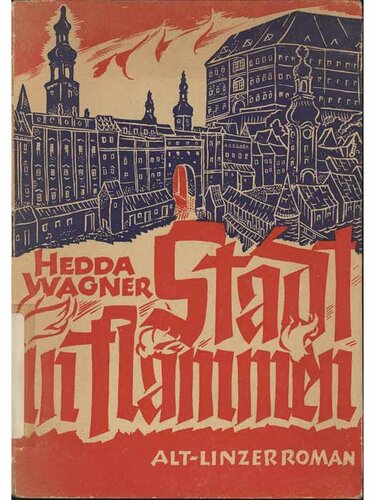

Opfer der NS-Kulturpolitik waren etwa die Schriftstellerinnen Enrica von Handel-Mazzetti, Maria von Peteani und Hedda Wagner und die Schriftsteller Otto Jungmair, Otto Stöber, Gustav von Festenberg und Hans von Hammerstein.

Ein prominentes Opfer der NS-Kulturpolitik war die in Steyr bzw. Linz lebende Autorin Enrica von Handel-Mazzetti (1871–1955), die bis in die 1930er Jahre schriftstellerische Erfolge verbuchte. Viele ihrer historischen Heimatromane und Erzählungen galten als Musterbeispiele der katholischen Literatur, der Ständestaat beanspruchte sie weltanschaulich für sich. Das literarische Ansehen Handel-Mazzettis konnten die Nationalsozialisten nicht leugnen, sie taten aber alles, um die Autorin zu marginalisieren. Rosenbergs Amt Schrifttumspflege in Berlin befand schließlich, dass sie innerhalb der „nationalsozialistischen Schrifttumspolitik keinen Platz“ findet. Der 70. Geburtstag Handel-Mazzettis 1941 wurde nicht öffentlich gefeiert.

Zu den als Schriftsteller Kaltgestellten bzw. Benachteiligten im Reichsgau Oberdonau gehörten ferner der Priesterdichter Heinrich Suso Waldeck (eigentlich August Popp, 1873–1943), der sich aus Wien nach St. Veit im Mühlkreis zurückgezogen hatte, die Linzerinnen Maria von Peteani (1888–1960) und Hedda Wagner (1876–1950) oder der in Molln geborene Mundartdichter Otto Jungmair (1889–1974).

Am 11. August 1939 verhaftete die Gestapo Otto Jungmair, der als Buchhalter in den Linzer Hermann-Göring-Werken arbeitete. Er überlebte die Konzentrationslager Sachsenhausen und Dachau, um nach seiner Entlassung 1942 für die Deutsche Arbeitsfront verpflichtet zu werden. Erst nach Kriegsende war es Jungmair wieder möglich, als Autor zu wirken.

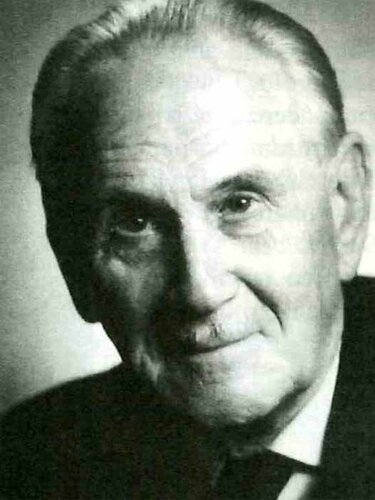

Unter restriktiven Maßnahmen litt auch der Linzer Autor, Verleger und Buchhändler Otto Stöber (1902–1990). Seit den 1920er Jahren engagierte sich der Sozialdemokrat in kulturpolitischen Ämtern und Funktionen. Bei einer Ansprache in der Volksgartenhalle soll er durch einen Witz Gauleiter Eigruber verärgert haben, die Parteipresse musste Stöber künftig ignorieren. Außerdem störte man sich am unternehmerischen Eifer Stöbers, insbesondere an seinem „Stadtverlag“, den man vermutlich als unliebsame Konkurrenz empfand. Aus kriegswirtschaftlichen Gründen schlossen die Behörden im Frühling 1943 Stöbers Buchladen Afrika-Echo und nahmen ihm damit den Broterwerb.

Gustav von Festenberg (1892–1968) hatte die Verwaltungspolitik nach Oberösterreich geführt. Nach seiner Probezeit in Linz kam er im April 1916 zur Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf an der Krems, ehe er im Herbst 1919 nach Eferding wechselte, wo er 14 Jahre lang blieb. Er war ein Gründungsmitglied der Innviertler Künstlergilde und freundete sich mit dem Schriftstellerkollegen Freiherr Hans von Hammerstein an. Als Hammerstein 1934 in die Regierung nach Wien berufen wurde, übernahm Festenberg den Pressedienst im Bundeskanzleramt, zwei Jahre später kam er als Sektionsrat ins Unterrichtsministerium. Nach dem „Anschluss“ blieb er zunächst in seinem Amt, den nationalsozialistischen Machthabern galt er jedoch politisch als unzuverlässig. 1939 wurde er daher nach Speyer, von dort nach München versetzt. 1941 vorzeitig pensioniert, soll er kurzfristig festgenommen worden sein, wohl als Folge des gescheiterten Anschlags auf Hitler in der „Wolfsschanze“ am 20. Juli 1944. Zwar geriet Festenberg ins Visier der Nationalsozialisten, ein tragisches Schicksal wie das seines Freundes Hammerstein blieb ihm aber erspart.

Hans von Hammerstein (1881–1947) war eine kulturpolitisch prägende Gestalt Oberösterreichs in der Zwischenkriegszeit. Als Spross einer deutschen Adelsfamilie in Niederösterreich aufgewachsen, trat Hammerstein nach dem Studium in Wien und München 1906 seinen Dienst als Verwaltungsbeamter bei der Statthalterei in Linz an. Er arbeitete bei den Bezirkshauptmannschaften in Wels und Eferding, bevor er 1910 nach Kirchdorf an der Krems ging. 1923 wechselte Hammerstein nach Braunau, wo er Bezirkshauptmann wurde. Als Ehrenobmann der Innviertler Künstlergilde setzte er wichtige Impulse für das kulturelle Leben der Region. In den 1930er Jahren gestaltete Hammerstein als Sicherheitsdirektor für Oberösterreich, dann als Justizminister und schließlich als „Bundeskommissar für Kulturpropaganda“ die Politik Dollfuß’ bzw. Schuschniggs in seinem Zuständigkeitsbereich mit. Hammerstein verfolgte aufmerksam die politische Entwicklung im Deutschen Reich. In seiner Rede anlässlich der Goethe-Feier des Landes Oberösterreich und der Stadt Linz am 12. März 1932 warnte er vor den Folgen des Führerkultes und der Massenkultur des Totalitarismus.

Nach dem „Anschluss“ wurde Hammerstein zunächst „beurlaubt“ und schließlich bei Kürzung der Bezüge pensioniert. Im Frühjahr 1943 musste sich Hammerstein zum Arbeitsdienst melden und die Leitung des Kreisbauamtes von Kirchdorf an der Krems übernehmen, wo er Schikanen der Behörden ausgesetzt war. Nach Stauffenbergs Attentat auf Hitler durchsuchte die Gestapo am 21. Juli 1944 Hammersteins Anwesen in Pernlehen bei Micheldorf – Hammerstein stand in Kontakt mit Adeligen aus dem Umkreis Stauffenbergs. Die Gestapo stellte Unterlagen sicher, darunter Aphorismen, „die sich in allerschärfster Form gegen den Nationalsozialismus und seine führenden Vertreter richteten“.

Im Zuge einer landesweiten Inhaftierungswelle wurde Hammerstein noch am selben Tag festgenommen und ins Linzer Polizeigefängnis gebracht. Am 17. Oktober 1944 gelangte er ins Arbeitserziehungslager Schörgenhub bei Linz. Anfang Mai 1945 wurde er nach Mauthausen überstellt, „um dort beseitigt zu werden“. Häftlinge hielten ihn bis zur Befreiung des Konzentrationslagers durch amerikanische Truppen versteckt. Von den gesundheitlichen Schäden der Haft erholte sich Hammerstein bis zu seinem Tod 1947 nicht mehr.

Karriere und Ruhm durch Literaturpolitik

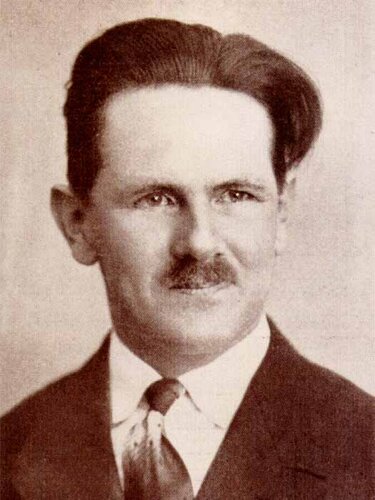

Jene Schriftsteller aber, welche die nötigen Voraussetzungen erfüllten und in das NS-Literatursystem passten, durften mit Unterstützung und Anerkennung rechnen. Der Reichsgau Oberdonau und die Gauhauptstadt Linz versuchten durch Fördermaßnahmen, Dichterwettbewerbe und Preisausschreiben die zeitgenössische Literatur zu stärken. Das höchste Ansehen genoss der „Gaukulturpreis“, der am 12. März 1940 anlässlich des zweiten Jahrestags des „Anschlusses“ ausgelobt und von Gauleiter Eigruber bis zur Einstellung 1943 jährlich verliehen wurde. 1941 erhielt ihn Richard Billinger (1890–1965). Zu den Preisträgern des Jahres 1942 gehörten der Südböhme Ernst Egermann (1910–1942), der Landesleiter der Reichsschrifttumskammer von Oberdonau, Linus Kefer aus Garsten (1909–2001) sowie der Bad Ischler Lehrer August Karl Stöger (1905–1989); 1943 waren es Hans Reinthaler (1900–1964) aus Offenhausen und der Prameter Mundartdichter Hans Schatzdorfer (1897–1969).

„Erste Dichterwoche des Reichsgaues Oberdonau“

Im März 1941 fand im Kaufmännischen Vereinshaus in Linz die Erste Dichterwoche des Reichsgaues Oberdonau statt. Gauleiter Eigruber hatte zuvor einen Literaturwettbewerb angesetzt, dessen Ergebnisse jetzt vorgestellt wurden. Die Beobachter knüpften hohe Erwartungen an die Literatur aus der Heimat des „Führers“, die von ihrem Wesen her eine „volksverbundene Dichtung“ sein musste, von der man sich angesichts des Krieges und der noch andauernden Integration der „Ostmark“ in das Reich eine einigende Wirkung erwartete. Die Propaganda stilisierte das Ereignis zur Initialzündung für den kulturellen Aufschwung des Reichsgaues Oberdonau. Unter den teilnehmenden und auftretenden Autoren waren in erster Linie jene, die bereits 1938 im Bekenntnisbuch österreichischer Dichter aufschienen. Hinzu kamen u. a. Luise George Bachmann (1903–1976), Josef Günther Lettenmair (1899–1984), Rudolf Witzany (1911–1945), Josef Hieß (1904–1973), Karl Kleinschmidt (1913–1984) sowie Karl Emmerich Baumgärtel (1887–1958). Sie bestimmten neben anderen den heimischen Literaturbetrieb bis 1945.

Linz – Literatur zur Imagepflege

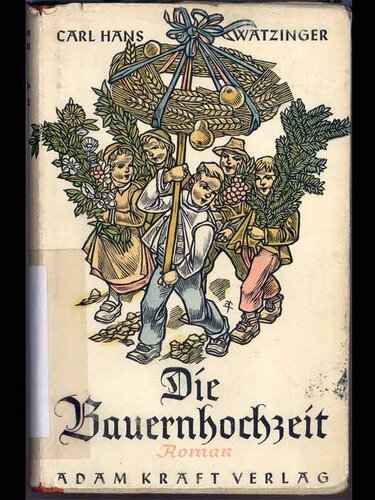

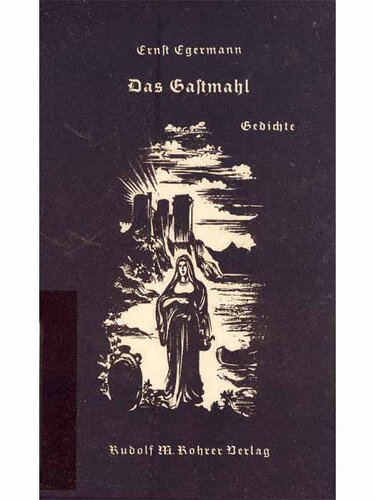

1941 lebte eine Schriftenreihe der Gauhauptstadt Linz auf, in ihr sollten unveröffentlichte Texte publiziert werden. In dieser Serie erschienen die Lyriksammlungen Unter dem Sternbild der Leier von Arthur Fischer-Colbrie, Ernst Egermanns Das Gastmahl sowie Die hohe Stunde von Karl Kleinschmidt. Ebenfalls mit einer literarischen Reihe wollte der in Berlin und Wien ansässige Bischoff-Verlag in der Gauhauptstadt Fuß fassen. Bis Kriegsende kamen in der Linzer Bücherei Franz Tumlers Erzählung Auf der Flucht (1943) und die Balladen der Rauhnacht (1944) von Erna Blaas heraus.

In Verbindung mit dem Almanach Stillere Heimat setzte Oberbürgermeister Leo Sturma am 21. September 1942 einen Literaturpreis in Höhe von 1.000 Reichsmark aus. Damit sollte der beste für das Jahrbuch eingereichte Beitrag prämiert werden. Dem für die Vergabe verantwortlichen Beirat für Schrifttumspflege gehörten neben einigen Ratsherren August Zöhrer, Max Dachauer als Pressereferent bzw. Gaukulturhauptstellenleiter im Gaupropagandaamt Oberdonau sowie Karl Emmerich Baumgärtel und Johannes Würtz an.

Baumgärtel war seit 1938 die rechte Hand Anton Fellners als Hauptstellenleiter im Gaupresseamt Oberdonau. Journalistisch arbeitete er im Ressort Kulturpolitik für den Österreichischen Beobachter, den NS-Gaudienst, die Volksstimme sowie die Zeitschrift Oberdonau. 1943 wirkte er für kurze Zeit als Pressereferent im Reichspropagandaamt. Würtz hatte als Lehrer an oberösterreichischen Schulen und als Studienrat an der Linzer Lehrerbildungsanstalt gewirkt, ehe er 1943 als Referent in die Kulturabteilung des Gaupropagandaamtes Oberdonau gelangte. Als Erster wurde der Südböhme Hans Watzlik (1879–1948) für seine Prosaskizze Unterhaid ausgezeichnet.

„Stillere Heimat“

Das Literaturjahrbuch Stillere Heimat erschien von 1940 bis zu seiner kriegsbedingten Einstellung 1944. Herausgeber waren Oberbürgermeister Leo Sturma und sein Nachfolger Franz Langoth. Jeder Band sollte einen repräsentativen Querschnitt durch das literarische Schaffen des Reichsgaues Oberdonau bieten und jungen, eher noch unbekannten Autoren eine Plattform bieten. Im Vorwort des ersten Jahrgangs deutete Sturma den Titel der Anthologie programmatisch als eine Heimat, welche „die stille Besinnung, das Hineinschauen und das Hineinhorchen in das leisere Geschehen des Lebens, das Wissen oder wenigstens Ahnen der tieferen Bindung von Mensch zu Mensch und von Mensch zu Natur, die Ehrfurcht vor der göttlichen Kraft im Menschen und ihre Verewigung in der Kunst, die Demut vor dem höheren Gesetz und in dieser Demut die Freiheit der Seele“ meint.

„Volkhafte Dichtung“, „Blut und Boden“ – Themen und Inhalte

Das Jahrbuch Stillere Heimat liefert ein Spiegelbild jener Gattungen, Themen und Motive, die für die NS-Literatur bedeutsam waren, etwa Helden- bzw. Weihegedichte oder Erzählungen, die den „selbstlosen“ Einsatz für das Dritte Reich oder den politischen Kampf während der „Systemzeit“ schildern. Sie fordern die Überwindung „widernatürlicher“ Grenzen oder erinnern an die „Befreiung“ durch die „Heimführung“ 1938.

Unterwerfung unter den „Führer“

Viele Texte sind als Lehrstücke konzipiert und konfrontieren den Leser mit Konfliktsituationen, in denen sich die Protagonisten bewähren müssen. Sie sollen ihnen als Vorbild und Ansporn dienen, um sich ähnlich „mustergültig“ zu verhalten. Dabei werden hohe Erwartungen gesetzt: Gehorsam, Pflichtgefühl, Durchhaltevermögen, Opferbereitschaft und Selbstdisziplin. Die Autoren appellieren an den Idealismus des Einzelnen. Hinzu kommen kultische, pseudoreligiöse Züge. Das Denken und Handeln der Figuren bezieht sich auf die entrückte Gestalt des „Führers“, in der alles seinen letzten Sinn und seine Erfüllung findet. Hans Schatzdorfers Gedicht Mein Führá, schaff’ an oder Carl Hans Watzingers Erzählung Anselm sind signifikante Beispiele für die literarisch geforderte bedingungslose Unterwerfung und Gefolgschaftstreue. Ähnliches lässt sich in der Kriegslyrik feststellen. Die Verse von Ernst Egermann (Die Beflügelten, Briefe aus dem Kriege, Germania), Erika Blaas (1917–2010, Im Schatten des Aufbruchs) oder des Eferdingers Carl Martin Eckmair (1907–1984, Verheißung der Gestirne) künden von Sendungsbewusstsein, Vorbestimmung und Siegesgewissheit. Der Zug in die Schlacht wird metaphorisch zum kosmischen und Naturereignis, der Kampf gleichsam um ein Gelobtes Land geführt.

„Völkische Literatur“

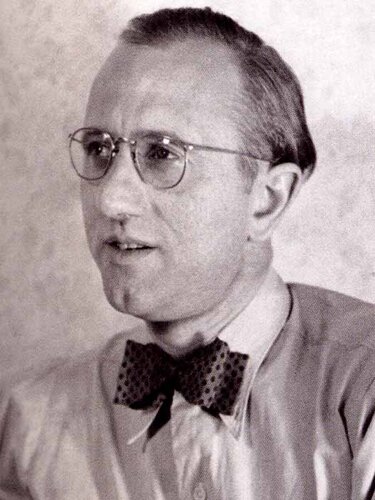

Die wichtigste Gruppe bildet die „völkische Literatur“, bei der nordisch-germanische (z. B. Erna Blass, Josef Günther Lettenmair, Johannes Würtz) oder deutsch-nationale Motive (z. B. Hans Watzlik, Josef Hieß) vorherrschen können. Der deutsch-völkische Aspekt steht oft in Verbindung mit der Blut-und-Boden-Ideologie, hauptsächlich bei Autoren, die sich mit dem Bauerntum und der ländlichen Bevölkerung, der heimatlichen Scholle und Naturlandschaft sowie dem Deutschtum beschäftigen. Besonders der Bauernroman wurde in den 1930er Jahren zur Mode. Bedeutendster Vertreter in Oberösterreich war Richard Billinger. „Blut“ und „Boden“ greift er als Schlagworte auf, genauso wie der Steyrer Carl Hans Watzinger (1908–1994), etwa in den Romanen Spiel in St. Agathen (1937), Die Pfandherrschaft (1938) oder Die Bauernhochzeit (1942). Die Ideologisierung der Lehre von „Blut und Boden“ des Reichsbauernführers bzw. Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft Richard Walther Darré wird bei Josef Hieß und Karl Itzinger am deutlichsten. In der seit 1932 erscheinenden Monatsschrift Deutsche Agrarpolitik verbreitete Darré die gesellschaftliche Idee eines „Bauernadels“, die sich mit dem Bestreben der Nationalsozialisten, ein „rassisches Edelmenschentum“ zu züchten, deckte. Nach ihren Vorstellungen wiesen die Bauern am ehesten die gewünschten Voraussetzungen auf, brachten sie doch neben der Gemeinsamkeit des Blutes den Besitz an Grund und Boden mit.

Themen aus dem Bauernkrieg

Für Historienstücke oder -romane boten sich Ereignisse aus dem oberösterreichischen Bauernkrieg und der Gegenreformation an. Begebenheiten um Stefan Fadinger und Graf Adam Herberstorff legten eine heroische Umsetzung nahe. Karl Itzinger, Hermann Heinz Ortner oder Carl Hans Watzinger statteten ihre Gestalten mit Eigenschaften aus, die dem NS-Idealbild vom „neuen deutschen Menschen“ entsprachen. Am stärksten setzte sich Itzinger, Schriftleiter der Welser Bauern-Zeitung, mit dem Thema auseinander. 1925 legte er den Roman Bauerntod sowie das Frankenburger Würfelspiel vor, das als Festspiel des deutschvölkischen Turnvereins Frankenburg anlässlich der Einweihung des dortigen Bauernkriegdenkmals aufgeführt wurde. 1933 veröffentlichte Itzinger den Roman Das Blutgericht am Haushamerfeld, erster Band der Trilogie Ein Volk steht auf!, die der Autor bis 1937 mit Es muß sein! und Ums Letzte abschloss. Alfred Rosenberg schenkte sie 1939 Hitler zu dessen 50. Geburtstag.

Adalbert Stifter – Vereinnahmung eines „Klassikers“

Ein zentrales Anliegen der NS-Literaturverantwortlichen bestand darin, die Gegenwartsdichtung in eine Traditionskette einzugliedern und die Schriftsteller als Nachfolger von (nicht nur heimischen) Autoren erscheinen zu lassen, die im bildungsbürgerlichen Kanon als „Klassiker“ verankert waren. Im Reichsgau Oberdonau boten sich hierfür Franz Stelzhamer und v. a. Adalbert Stifter an. Die Nationalsozialisten korrumpierten das geistige Erbe, deuteten es ideologisch um oder bezogen sich auf Stifter, um so ihre eigenen schriftstellerischen Absichten zu legitimieren.

Öffentlicher Kult, weltanschauliche Vereinnahmung sowie die Verwertung von Werk und Biografie als literarischer Stoff zeigten sich beispielsweise, als sich Stifters Tod zum 70. Mal jährte.

Öffentlicher Kult, weltanschauliche Vereinnahmung sowie die Verwertung von Werk und Biografie als literarischer Stoff zeigten sich beispielsweise, als sich Stifters Tod zum 70. Mal jährte.

Die le Berichterstattung widmete sich dem Anlass intensiv. Das Linzer Landesmuseum zeigte Erinnerungsobjekte an Stifter aus Linzer Beständen. „Kernworte“ aus Stifters Schriften, die zur nationalsozialistischen Gesinnung passten, waren als Zitate aus dem ursprünglichen Kontext gerissen und wie Leitmotive angebracht worden, um den Schriftsteller als geistigen Wegbereiter des Dritten Reichs auszuweisen.

„Hier, wo der Dichter Bekenntnisse ablegt und Wahrheiten ausspricht, denen erst der Nationalsozialismus die endgültige Geltung gesichert hat, hier fühlen wir ihn als lebendigen Deutschen“, hieß es dazu in der Volksstimme.

Beim Festakt im Steinernen Saal des Linzer Landhauses am 27. Jänner 1939 hielt der Wiener Universitätsprofessor Josef Nadler einen Vortrag über Stifter in der deutschen Gegenwart. Dabei skizzierte er Stifter als einen Autor, für den bereits die zentralen Begriffe und Werte des Nationalsozialismus Bedeutung gehabt hätten. Stifter schildere den „Lebensraum des bajuwarischen Stammes“, die Akteure seiner Erzählungen und Romane seien stets ein „Glied der Sippe, Glied des Volkes. Ständig bewegt des Dichters Denken sich in der Gemeinschaft“, wobei „Volksgemeinschaft“ für ihn „nicht nur naturhaftes Wachstum, sondern gewollte Schöpfung“ sei. In der Rede wurde Stifter, in dessen Erzählungen und Romanen der „Führer-Gedanke“ erkennbar sei, in ein Nahverhältnis zu Hitler gebracht: „Nur der Künstler kann nach Stifter Führer, nur der musische Mensch Schöpfer wahrer Volksgemeinschaft sein.“

Vor Stifters Geburtshaus in Oberplan wurde eine „Weihestunde“ abgehalten. Bei der anschließenden Feier stellte Landrat und Landesschulreferent Rudolf Lenk die Nationalsozialisten als berufene Hüter und Nachfolger Stifters dar und konstruierte eine angebliche Geistesverwandtschaft mit ihm.

„Wenn der Nationalsozialismus den ärmsten Volksgenossen als substanziellen Wert sieht und betreut, wenn er Kraft und Wert von Blut und Boden verkündet, wenn er jede Hufe deutschen Heimatbodens liebt und schützt, so ist das Stifterisch; und wenn Stifter […] die Macht des Bluterbes und die Heiligkeit der Familie […] sichtbar werden läßt, wenn er im ‚Witiko’ […] ein ganzes Volk und seinen Führer handeln läßt […], so ist das Nationalsozialismus und der Ring zwischen ihm und uns über die Generationen hinweg geschlossen.“

Vergleichbare Sichtweisen vertraten auch der Literaturwissenschaftler Moriz Enzinger (1891–1975), gebürtiger Steyrer und Professor an der Universität Innsbruck, oder der Germanist und Berliner Universitätsprofessor Franz Koch (1888–1969) aus Attnang. In Zusammenhang mit dem Annektierung des Sudetenlandes nach dem Münchner Abkommen (1938) und der Schaffung des Protektorats Böhmen und Mähren (1939) interpretiert Koch Stifter als Symbolfigur der Integration geografischer Räume. Er behauptet nicht nur die Wesens- und Stammeszugehörigkeit Stifters zu Oberösterreich, sondern erklärt die Eingliederung von Stifters südböhmischer Heimat in den Reichsgau Oberdonau mit dem vollzogenen „Recht von geschichtlich Gewordenem“, woran sich ein volkstumspolitischer Auftrag knüpfe:

„[…] ein Roman wie der ‚Nachsommer’ ist nach Stimmung und Atmosphäre nur in unserm, nicht aber im sudetendeutschen Raum denkbar. Als Stifter am ‚Witiko’ arbeitet, hat er das ‚unausstaunbare’ Nibelungenlied immer in greifbarer Nähe, ein Beweis dafür, wie lebendig Blut und Säfte seiner Gestaltungen um die schicksalhafte Mitte unseres Raumes kreisen. Dagegen steht das Werk [Hans] Watzliks, [Karl Franz] Leppas und [Rudolf] Witzanys viel mehr unter dem Gesetz sudetendeutschen Lebens, das in seinem südlichsten Teil erst wieder Anschluß an den Blutkreislauf unseres Gaus gewinnen muß.“

Nach 1945

Nach dem Zusammenbruch Hitlerdeutschlands im Mai 1945 erwachte in Oberösterreich neues kulturpolitisches Leben. Zunächst mussten freilich die Schatten der Vergangenheit abgestreift werden. Die von den Alliierten und der österreichischen Bundesregierung eingeleiteten Maßnahmen zur Entnazifizierung betrafen wesentlich auch die Literatur. Im Jänner 1946 veröffentlichte das Unterrichtsministerium eine Liste der gesperrten Autoren und Bücher, die den Handel und das Bibliothekswesen betraf. Bis zur endgültigen Überprüfung und Klärung der einzelnen Fälle sperrte sie sämtliche „Bücher und Schriften, deren Inhalt eindeutig nationalsozialistische, bzw. faschistische Ideologien verfolgt, für Druck, Verkauf und Verleih.“

Werke von Erna Blaas, Karl Itzinger, Franz Tumler und Carl Hans Watzinger waren fortan verboten. Die Bücher von Hans Watzlik standen in der Mehrzahl auf dem Index, einige von Josef Günther Lettenmair. Letztendlich entschied die Wiener „Zentralkommission zur Bekämpfung der NS-Literatur“ über die Aufhebung oder Beibehaltung der Sperre. In zwei Fällen setzte sie sich mit Karl Itzinger und dem Welser Lehrer bzw. Gauschrifttumsbeauftragten Richard Neudorfer (1900–1977) auseinander. 1948 bat Maria Itzinger nach dem Tod ihres Gatten um Aufhebung des Verbots. Sie argumentierte mit der Historizität des Stoffes, weswegen die Werke zum oberösterreichischen Bauernkrieg „keine gefährliche Tendenz“ enthalten könnten. Die Kommission veranlasste aber die Ablieferung des Frankenburger Würfelspiels und des Bauerntods, während sie die Romanreihe Ein Volk steht auf! definitiv verbot. (Das Frankenburger Würfelspiel wird seit 1952 in einer überarbeiteten Fassung aufgeführt.) Von Neudorfer waren die Romane Ein Rufer in deutscher Not, Jürg Engelprecht, Unterm Fronjoch sowie Volk im Joch einzuziehen.

Halbherzige Entnazifizierung

Die belastete Literatur wurde rasch ausgemustert und der Öffentlichkeit entzogen, die geistige Entnazifizierung geschah jedoch halbherzig und oberflächlich. Das Klima des Kalten Krieges, der neue Prioritäten setzte, und politisches Kalkül erleichterten Verdrängung und Vergessen. Autoren, die zunächst mit Berufsverbot belegt waren, erlangten zum Teil nach einigen Jahren neues Ansehen oder erhielten Auszeichnungen, darunter August Karl Stöger oder Carl Hans Watzinger. Dass die „demokratische Umerziehung“ nicht bei allen ehemaligen NS-Autoren gelungen war, zeigte sich etwa ein Vierteljahrhundert nach Ende des Krieges.

Josef Hieß, vormals Wanderlehrer des Deutschen Schulvereins Südmark und Gaugeschäftsführer des Vereins für das Deutschtum im Ausland, hatte im Internierungslager Glasenbach die Idee einer „Weihe- und Gedenkstätte für deutsche Dichtung“ geboren. Finanzielle Mittel für diese „kleine Walhalla“ brachten Geldsammlungen des Österreichischen Turnerbundes ein. Von 1963 bis 1968 entstand auf einem Hügel bei Offenhausen der so genannte „Dichterstein“, der an einen germanischen Thingplatz erinnern sollte. Die Anlage wurde zu einem Kultplatz für die Ehrung von Schriftstellern deutschvölkischer bzw. -nationaler Prägung. Nach Auflösung des Trägervereins durch die Bezirkshauptmannschaft Wels-Land 1998 verschwand diese düstere Erinnerung.

Autor: Arnold Klaffenböck, 2011