Die Anfänge der Schriftkultur – lateinische Dichtung – Klosterkultur

Kirchen- und Gelehrtensprache Latein

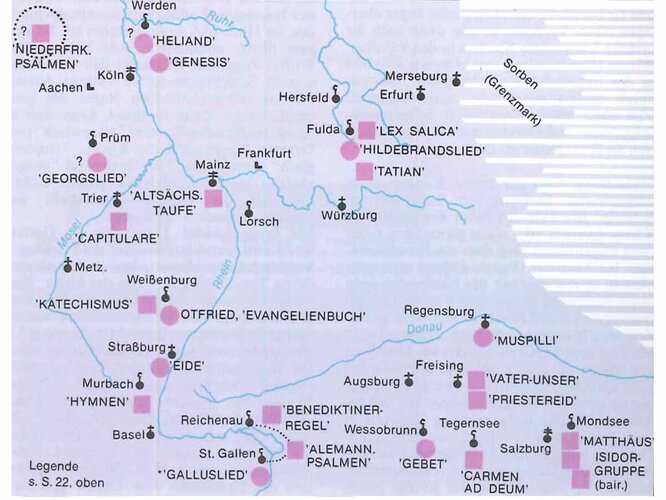

Nicht nur die Strukturen, sondern auch die literarische Schriftkultur des Römischen Reiches wirkte nach seinem Zerfall noch nachhaltig auf Mitteleuropa ein. Als Sprache der Gebildeten, der Literatur und v. a. – vermehrt seit dem 2. Jahrhundert – der christlich-römischen Kirche war Latein die beherrschende Sprache vom Frühmittelalter an. Sie nahm einen Rang ein, den sie in der lateinischen Kirche nie einbüßte und der an den Universitäten erst im 19. Jahrhundert verblasste. Der Hauptstrom der (früh-)mittelalterlichen Literatur ist daher dem Lateinischen verpflichtet, während frühere deutschsprachige literarische Zeugnisse erst im 8. Jahrhundert einsetzen und im bayerisch-österreichischen Raum zunächst nur sehr rar gesät sind.

Zeugnisse in Gotisch und Runenschrift

Die weltberühmte Wulfila-Bibel aus dem 4. Jahrhundert ist in Westgotisch verfasst. Benannt ist die Bibel nach Bischof Wulfila, der die Übersetzung des Bibeltextes selbst vorgenommen hatte. Er selbst soll auch die gotische Schrift entwickelt haben. Als älteste Runeninschrift gilt diejenige des Helmes von Negau (heute in Slowenien) aus dem zweiten Jahrhundert v. Chr., sonst sind die frühesten, erhaltenen Runeninschriften ins 2. Jahrhundert n. Chr. zu datieren. Besonders zwischen dem 5. und 7. Jahrhundert sind Runen im deutschen Sprachraum überliefert; ein Fund, dessen Echtheit bisweilen diskutiert wird, stammt aus dem unmittelbar an Oberösterreich angrenzenden Rubring (Gemeinde Ernsthofen, Niederösterreich) an der Enns. Nach dem Fundort ist auch der Stein mit der Runenschrift benannt: der Stein von Rubring.

Aufstieg der Klöster

Zentrale Bedeutung im Frühmittelalter hatten geistliche und geschichtliche Sujets. Die Wirren der Völkerwanderungen und die damit verbundenen Entwicklungen sowie die verstärkte Christianisierung der germanischen Gebiete, die von den merowingischen Königen gefördert wurde, bewirkten eine zunehmende Bedeutung der vermehrt aufkommenden Klöster in Mitteleuropa.

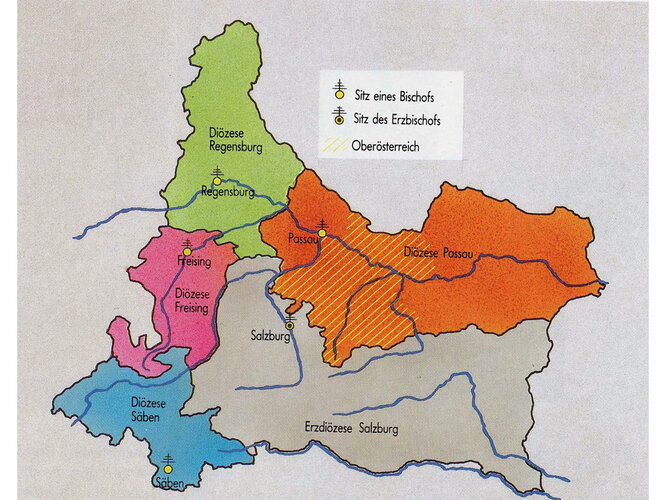

Besonders wichtig für diesen Raum wie für das Gebiet des heutigen Österreichs waren angelsächsische und irische Missionare, die seit dem 8. Jahrhundert in den deutschsprachigen Gebieten wirkten. Zu ihnen gehörten der Angelsachse Bonifatus (= Wynfreth, † 754/55), der 739 die Bistümer von Regensburg, Freising, Passau und Salzburg stiftete (das oberösterreichische Gebiet kam dabei zu Passau), und der Ire Virgil (Fergil) von Salzburg († 784), in dessen Umkreis zahlreiche Gelehrte wirkten und der selbst die Kugelgestalt der Erde vertrat. Diese Missionare konnten sich zum Teil auf bereits vorhandene Strukturen stützen. So hatte der hl. Rupert († nach 716) – zunächst von Regensburg aus nach Lorch gelangt – in Salzburg das Kloster St. Peter reorganisiert.

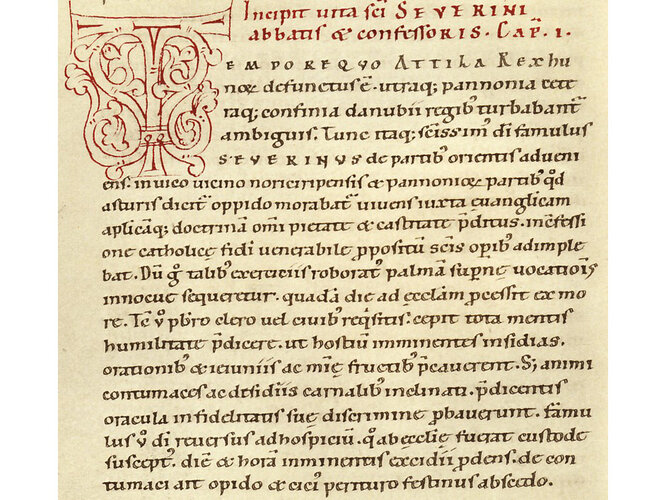

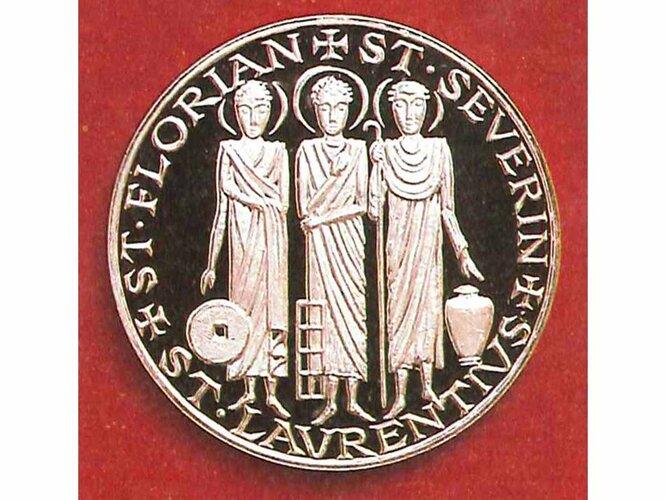

Werke über Severin und Florian

In der Römerzeit gehörte der Großteil des heutigen oberösterreichischen Gebietes zur Provinz Noricum. In Lorch (lat. Lauriacum) scheint es bereits im 3. Jahrhundert einen Bischofssitz gegeben zu haben. Zwar später, jedoch die örtliche Tradition bestätigend, erwähnt daher Eugippius in seiner Vita Sancti Severini (511) – der Lebensdarstellung des auch in Oberösterreich wirkenden hl. Severin († 482) – einen Bischof Constantius in Lorch. Die so genannten Lorcher Fälschungen aus dem 10. Jahrhundert, von Bischof Pilgrim von Passau veranlasst, bezogen sich auf diese Tradition und verändern sie aus kirchenpolitischem und historischem Interesse. Zugunsten Passaus wurde diese Thematik in der Mitte des 13. Jahrhunderts erneut in der Historia ecclesiae Laureacensis von dem Passauer Domherrn Albert Böhaim aufgegriffen.

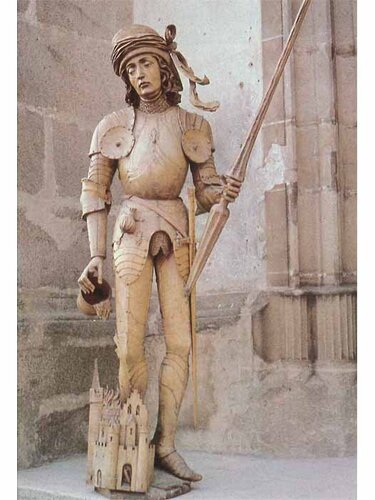

Nachweislich hatte im 4. Jahrhundert der hl. Florian († 304) mit zahlreichen Mitchristen den Märtyrertod in Oberösterreich erlitten und wurde am Ort des heute gleichnamigen Chorherrenstiftes beigesetzt. Eine Passio Floriani ist bereits aus dem 9. Jahrhundert überliefert, die Verehrung des Heiligen hatte sich jedoch bereits Jahrhunderte früher etabliert.

> Zur Musik in der Vita Sancti Severini

Klöster als Bildungszentren

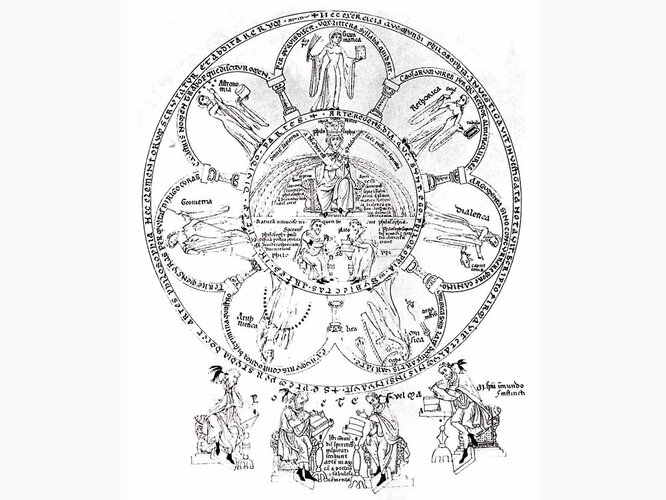

Nach dem Vorbild der Regula Benedicti des hl. Benedikt von Nursia (5./6. Jahrhundert), in die Gedanken von Johannes Cassianus (4./5. Jahrhundert) – des Lehrmeisters abendländischer Mönchsregeln – einflossen, und beeinflusst von den Anregungen Cassiodors (5./6. Jahrhundert), der die Bedeutung von (geistlicher) Buchlektüre und ihrer Verbreitung besonders hervorhob, wurden die Klöster im Westen immer mehr zu Bildungszentren, eine Entwicklung, die von Karl dem Großen unterstützt wurde. An ihnen wurden die septem artes liberales gelehrt, die sprachliche und naturwissenschaftliche Fächer einschlossen, und im Unterricht bekannte antike Autoren wie Vergil oder Terenz verwendet. Ebenso gab es in den Klöstern einen Bedarf an liturgischen, exegetischen wie auch erbaulichen Texten. Die erforderlichen Schriften, u. a. Evangelistare, Heiligenviten oder Schriften der Kirchenväter, wurden auf Pergament kopiert.

Verbindungen zu Salzburg und Bayern

Die oberösterreichischen Klöster des (frühen) Mittelalters liegen im Raum des alten bayerischen Stammesherzogtums. Eine von Bayern unabhängigere Regierung erfolgte erst mit den Babenbergern. Mondsee und Kremsmünster waren weitgehend exemt (ausgegliedert). Kirchenpolitisch fällt mit der Festlegung und Gründung der Bistümer von Salzburg und Passau unter Bonifatius (739) das Gebiet Oberösterreichs an das letztere. (Literarische) Beziehungen und Einflüsse von und zu Salzburg – besonders in der später als Salzkammergut bezeichneten Region – blieben jedoch bestehen, wie auch die Literatur des oberösterreichischen Gebietes bis ins Spätmittelalter als dem bayerisch-literarischen Raum verbunden gelten kann. Erst allmählich zeigen sich spezifisch-differierende Eigenheiten.

Mondsee

Als die frühesten Klöster des Mittelalters im oberösterreichischen Raum können diejenigen der Benediktiner von Mondsee (1. Hälfte des 8. Jahrhunderts) und Kremsmünster (777) ebenso wie das monasterium in St. Florian (um 800, seit 1071 Augustiner Chorherren) und die königliche Abtei Trunseo (Traunsee-Altmünster) gelten. Letztere wird 909 erwähnt, ihre Anfänge reichen jedoch in die Zeit der Agilolfinger. Möglicherweise wurde sie ein Opfer des Ungarnsturmes.

Eine besonders herausragende Stellung unter diesen Klöstern, die der Herrschaftssicherung der Agilolfinger dienten und besonders im Osten die Zuwanderung kontrollierten (in Oberösterreicht lebten verbliebene Romanen, Germanen, Awaren, Slawen), nahm im frühen Mittelalter Mondseee ein, das zudem als ältestes Kloster in Österreich, ohne Bistumssitz, gelten kann. Das Kloster Mondsee wurde vermutlich mit Salzburger Unterstützung von Herzog Odilo gegründet, während eine späte Überlieferung Mönche von Monte Cassino anführt.

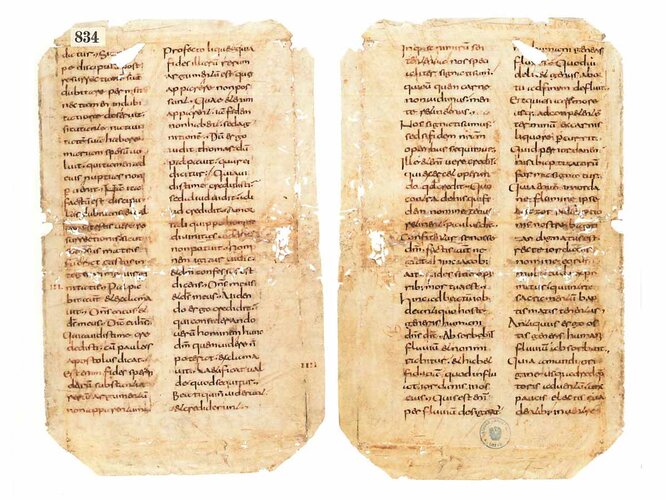

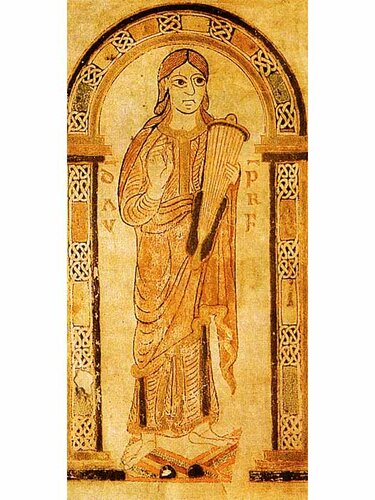

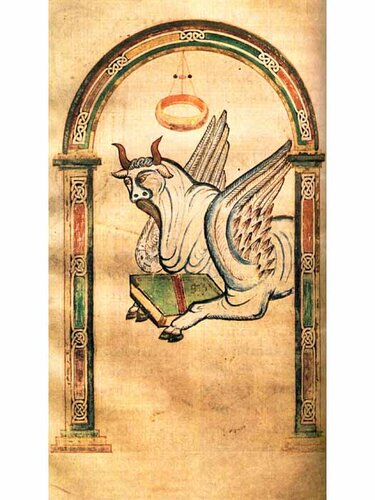

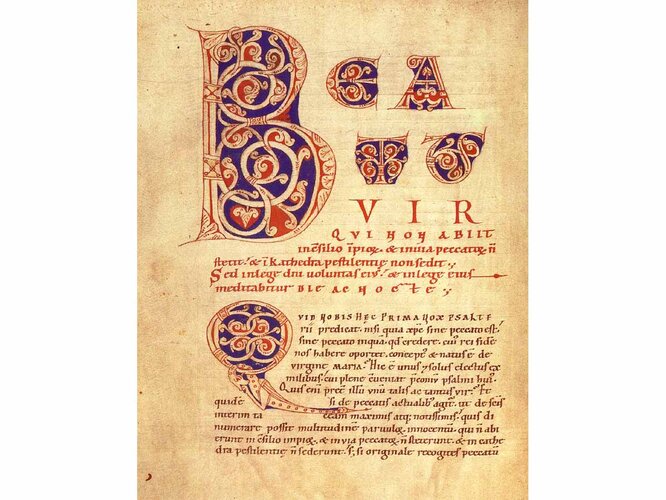

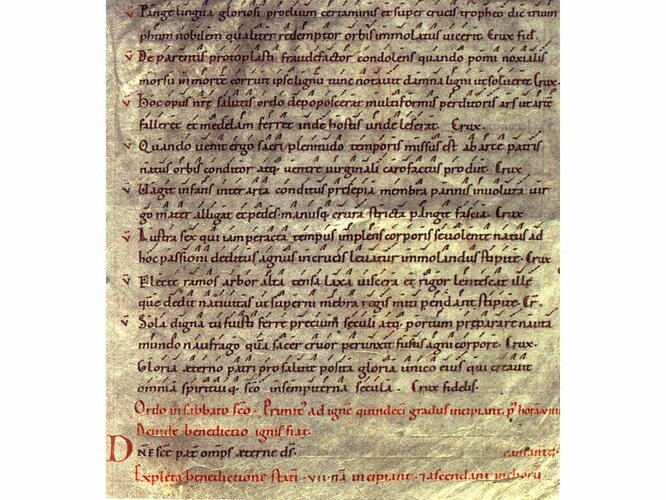

Noch zur Zeit der Agilolfinger erwies sich Mondsee als kulturelles Zentrum mit einer bedeutenden Schreibschule, die auch das Salzburger Skriptorium beeinflusste. Sie war Vorbild bei der Entwicklung einer Unzialschrift und brachte überragende Meisterwerke der Buchkunst hervor. Zu diesen zählt u. a. der Psalter von Montpellier (MS H409, Ende 8. Jahrhundert), der vermutlich mit der Verbannung der Töchter des bayerischen Herzogs Tassilos III. durch Karl den Großen ins westliche Frankenreich gelangte. Noch vor 800 wurde eine, heute in München befindliche Prachthandschrift der Vier Evangelien (Clm 27270) angefertigt. Weitere Fragmente einer Evangelienhandschrift (New York, PML 564) sind überliefert. Auch der prächtige Codex Millenarius Maior (Cim 1, um 800) des Stiftes Kremsmünster mit Abbildungen der vier Evangelisten und ihrer Symbole entstand mit größter Wahrscheinlichkeit im Mondseer Skriptorium.

Literarisch ragt das Kloster durch einen besonderen Beitrag zur frühen volkssprachlichen (altbairischen) Literatur hervor: die Mondsee-Wiener-Fragmente (frühes 9. Jahrhundert, heute großteils in der Österreichischen Nationalbibliothek, zwei Blätter befinden sich in der Niedersächsichen Landesbibliothek in Hannover). Sie gehören zu den ältesten Zeugnissen theologischer Übersetzungen. Die Fragmente bestehen aus 40 Blättern und enthalten in Latein und Althochdeutsch geistliche Literatur (u. a. Bruchstücke des Matthäusevangeliums, ein Traktat zur Heidenbekehrung und zum Gebrauch der Volkssprache für sakrale Zwecke, eine Predigt von Augustinus, die Anfangsteile von De fide catholica des Isidor von Sevilla). Als Eigenleistung gilt dabei die Übertragung der Übersetzungsvorlage ins Bairische. Ebenso beteiligte sich das Kloster Mondsee mit den Mondseer Glossen an der Produktion von Glossenliteratur (der Übersetzung einzelner lateinischer Wörter oder Sätze), die im Frühmittelalter einen großen Teil der literarischen Überlieferung bildet.

Traditionsbücher und Annalen

Wie in vielen Klöstern wurden hier Traditionsbücher, die Urkunden verzeichnen, sowie auch Annalen geführt. Der Einfluss des Mondseer Skriptoriums war noch unter der Herrschaft von Regensburg (831–1142) bedeutend. So trug ein Mondseer Schreiber dort die Annales s. Emmerammi maiores ein. In der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts beeinflusste der in Mondsee entwickelte Stil, den Bernhard Bischoff als „oberösterreichischen Typ“ bezeichnet, andere Skriptorien, wie etwa Salzburg. Diesem Stil zugehörig ist auch ein karolingisches Gebetbuch mit einer oberösterreichischen Litanei und einem althochdeutschen Gebet, einer altbairischen Beichte (Orléans, Bibliothéque Municipale Ms. 184). Weniger (literarische) Überlieferungen stammen aus dem 10. und 11. Jahrhundert. Zum Teil litt das östliche Frankenreich in dieser Zeit an den Einfällen der Ungarn (Mondsee 943, Kremsmünster 943, St. Florian 900).

Klosterneugründungen

Die Zeit des Investiturstreites mit ihren diversen Reformbewegungen hatte auch im oberösterreichischen Raum zu vermehrten Gründungen und Umwandlungen von Klöstern geführt. Die Benediktiner kamen nach Lambach (1056), Garsten (1107, 1082 als Chorherrenstift gegründet) und Gleink (1123), die Augustiner Chorherren nach Reichersberg (1084), Suben (1142, als Kollegiatsstift gegründet um 1050), Ranshofen (1125, zuvor Weltpriestergemeinschaft) und Waldhausen (1147), die Zisterzienser nach Baumgartenberg (1141), Wilhering (1146) und Schlägl (1204, nach 1218 Prämonstratenser). Ebenso gründeten die Benediktinerinnen vom Stift Nonnberg in Salzburg in Traunkirchen ein Kloster (1020/40). Diese Veränderungen wirkten auf die Literaturproduktion wie ihre Rezeption ein.

Die Klöster und Stifte verfügten in der Regel über eine Schule, oft über ein Skriptorium und eine Bibliothek. An den Reformströmungen der Zeit (Cluny, Hirsau, Gorze) nahmen auch die oberösterreichischen Klöster teil, wie nicht nur überliefertes Schrifttum erkennen lässt, sondern in gleicher Weise die (kirchen-)politische Geschichte, die durch die Freundschaft der Reformbischöfe und Studienkollegen Gebhard von Salzburg (Gründer von Admont), Altmann von Passau (Gründer von Göttweig) oder Adalbero von Würzburg (Gründer von Lambach) im 11. Jahrhundert geprägt wurde.

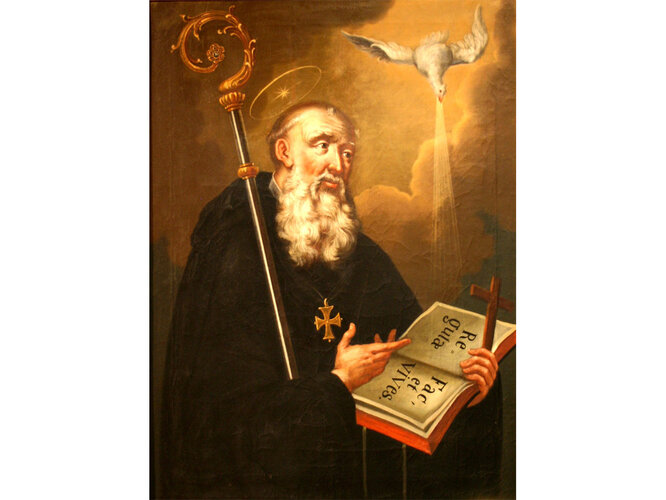

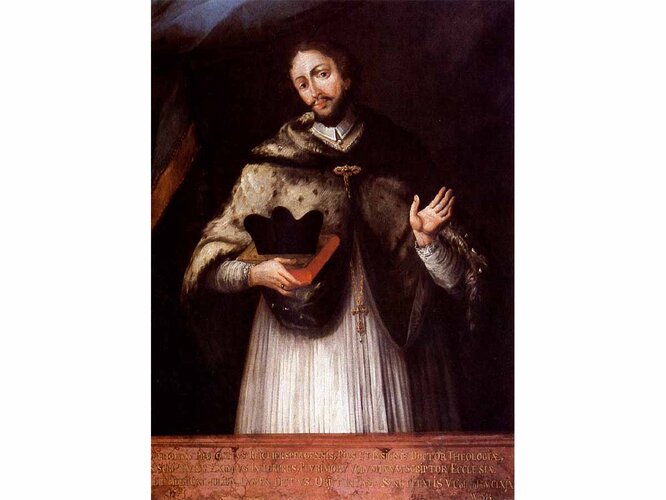

Geroh von Reichersberg

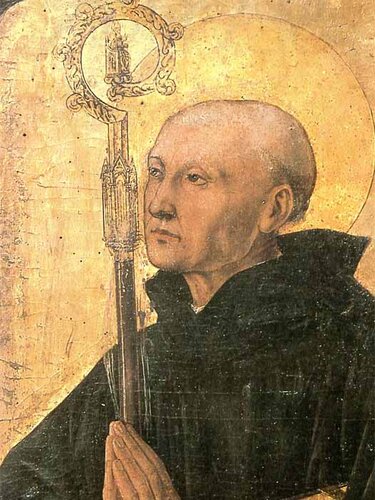

Besonders im 12. Jahrhundert traten die oberösterreichischen Klöster mit einer vermehrten (lateinischen) Literaturproduktion hervor. Überregionale Bedeutung gewann v. a. Reichersberg durch seine Pröpste, im Besonderen durch die Reformschriften Gerohs (Gerhochs, Geroch) von Reichersberg († 1169), wenn auch seine Rezeption relativ gering ist. Manchen gilt er als originellster, vielseitigster und zudem gelehrtester deutschsprachiger Denker im 12. Jahrhundert. Geroh nahm an subtilen theologischen Diskussionen der Zeit nicht ohne Polemik teil. Ziel seiner Kritik waren Simonisten (Simonie = Ämterkauf) und Nikolaiten (ursprünglich christliche Sekte im 2. Jahrhundert, im Mittelalter Bezeichnung für verheiratete Priester). Dazu vertrat er die persönliche Armut des Weltklerus und lehnte die dialektische Theologie ab. 1132 wurde er Propst des Stiftes, wo er auch starb. In der Zeit des Papstschismas (ab 1159: Wahl von Alexander III. und Victor IV., Letzterer wurde vom Kaiser anerkannt) befand er sich in Opposition zum kaiserlichen Kandidaten.

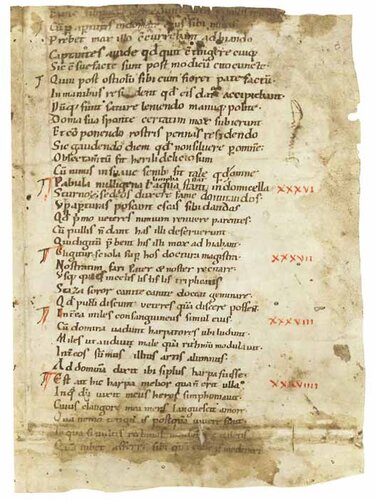

Gerohs Werk, das sich auch an Vorstellungen von Rupert von Deutz († 1130) orientiert, zeigt gewaltigen Umfang. Die zahlreichen Streitschriften und theologischen Schriften behandeln u. a. Probleme der Christologie, Sakramentenlehre wie allgemein Exegese (z. B. Dialogus inter clericum saecularem et regularem, Libellus de ordine donorum sancti Spiritus, Liber contra duas haereses, De novitatibus huius temporis, De gloria et honore Filii hominis, De investigatione Antichristi, De quarta vigilia noctis). Besonders herausragend erweist sich seine zunächst als eigene Schrift verfasste Abhandlung zu Psalm 64, – eine Schilderung des Zustands der Kirche im Bild des Kampfes Zions mit Babel –, wie auch sein äußerst umfangreicher, neun Codices umfassender Psalmenkommentar in elf Teilen.

Seine theologischen Ansichten teilte ebenso sein (leiblicher) Bruder Arno von Reichersberg († 1175), der ihm als Propst in Reichersberg nachfolgte und Gerohs Predigten redigiert hatte. Ebenso vertrat ein weiterer leiblicher Bruder, Rüdiger, der ab 1141 Propst in Klosterneuburg wurde, Gerohs christologische Ansichten.

Von Arno von Reichersberg stammt zudem eine geistesgeschichtlich bedeutende Exegese des Schöpfungswerkes Gottes, das Exameron. Ähnlich wie Geroh bezieht er sich auf Zahlensymbolik und orientiert sich an der Geschichtstheologie von Rupert von Deutz. Die wahrscheinlich noch von Geroh (1157 ?) angelegten Annalen zeigen Merkmale einer Stiftschronik. Magnus von Reichersberg († 1195) setzte sie in drei Fassungen fort. Sie zeigen seine umfassende Kenntnis der älteren Geschichtsschreibung sowie von zeitgenössischen Berichten. Eine Annäherung zur Welt- und Reichschronik ist dabei in dem eigenständigsten Teil, dem letzten, erkennbar.

Kremsmünster

Auch andere oberösterreichische Klöster waren im 12. Jahrhundert literarisch tätig. So erreichte die Schreiber- und Illuminatorenschule in Mondsee einen weiteren Höhepunkt unter Liutold (Liutold-Evangeliar). Um die Mitte des Jahrhunderts entstand zudem eine Gründungsgeschichte des Klosters De constructione vel deconstructione claustri in Maense.

Lateinische Literatur wurde ebenso in Kremsmünster verfasst. Das Kloster, wohl von Mönchen aus Mondsee besiedelt, war bis etwa 907 exemt, sodann für etwa zwei Generationen in Abhängigkeit von Passau. Es besaß im Frühmittelalter ein Skriptorium. Überliefert ist v. a. geistliche Dichtung. Aus dem 11. und 12. Jahrhundert stammen Sequenzen zu Ehren des hl. Agapitus (Patron von Kremsmünster) und Mariens. Dazu sind Leselieder (Pia Dictamina) aus dem Kloster überliefert. Bezeugt ist im 12. Jahrhundert (bzw. um 1200 handschriftlich vermerkt; Stiftsbibl., Cod. 21, fol. 96v) auch der Vortrag eines einfachen Osterspiels in Kremsmünster. Aus dem Stift stammt ebenfalls eine Predigtliturgie mit zehn darin enthaltenen lateinischen Predigten, die jedoch in die Volkssprache übertragen wurden, wie Erläuterungen in der Handschrift bestätigen. Sie bezeugen eine für diese Zeit übliche Praxis. Auch die Predigten der Bettelorden im 13. Jahrhundert wurden noch lateinisch konzipiert.

St. Florian

Zu den ältesten Klöstern Oberösterreichs, die im Hochmittelalter literarisch aktiv waren, gehört auch St. Florian, das besonders geistliche und juristische Literatur in dieser Zeit hervorbrachte und neben Passau und St. Pölten gelehrte Juristen ausbildete. Für die Passauer Diözese einzigartig ist eine hier überlieferte Urkundenparodie (1209 datiert), die zugleich Einblick in das Leben der Goliarden (fahrende Schüler) gibt.

Zunächst war St. Florian wohl eine bischöfliche Eigenkirche, als eigentliches Kloster ist es Ende 9. Jahrhunderts fassbar. Seit 833 setzte Passau hier Chorbischöfe (Auxiliarbischöfe) ein. Das Stift hatte eine bedeutende Position bei der Organisation der Verteidigung gegen die einfallenden Ungarn, was wohl eine größere Entfaltung des Skriptoriums verhinderte.

Mit dem Wiederaufkommen und Erstarken des Römischen Rechtes gewann das kanonische Recht neue Impulse und führte u. a. zu Systematisierungen des Kirchenrechts. Um 1200 veränderte daher Bischof Wolfger von Erla in Passau die kirchliche Gerichtsverfassung. In seinem Umkreis wirkte Altmann von St. Florian (1212 Propst des Stiftes). Er verfasste u. a. einen Ehetraktat in Versen (Medulla matrimonii). Als sein Hauptwerk gilt jedoch die Ysagoge iuris, eine Einführung ins kanonische Recht. Neben der iuristischen Literatur schrieb Altmann hagiografische Werke, wie die Conversio et Passio Sancte Afre, theologische Gedichte (Versus de beata virgine, Carmen de consecratione ecclesiae) und einen Hohelied-Kommentar. Seine Vita des Hl. Florian (Passio sancti Floriani) basiert möglicherweise auf einer vor Ort verfassten Florian-Sequenz (In agone spe coronae). Im Stift war zudem noch eine jüngere Florian-Sequenz entstanden und vermutlich (nicht vor Mitte 12. Jahrhundert) eine Evangelistensequenz (Plausu chorus laetabundo). Diese erörtert die Evangelistensymbole.

Lambach

Prominente kulturelle Bedeutung hatte ebenso das Stift Lambach in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, v. a. durch seine Schreibschule und den hier wirkenden Schreiber Gottschalk. Er übte im Kloster unter vermutlich vielen Funktionen auch die eines Schulmeisters aus. Unter seiner Hand entstand das Gottschalk-Antiphonar, das als ein musikalisches Meisterwerk gelten kann. Mit Neumen versehen spiegelt es moderne Entwicklungen der Musiktheorie wider. Gottschalk verfertigte ebenso zwei Bibliotheksverzeichnisse, die über den Bestand der Bibliothek und die Schullektüre in Lambach Auskunft geben. Neben der üblichen Lektüre antiker und mittelalterlicher Autoren und von Kirchenklassikern zeigen sie einen Ovid-Schwerpunkt. Wie im übrigen österreichischen bzw. Passauer Raum erfreute sich hier das Werk des Dichters und Theologen Honorius Augustodunensis größter Beliebtheit. Die Bibliothek des Klosters enthält zudem ein frühes Zeugnis des geistlichen Spieles: ein lateinisches Dreikönigsspiel (Officium stellae, erste Hälfte des 11. Jahrhunderts). Entstanden in Münsterschwarzach, steht es möglicherweise in Zusammenhang mit den romanischen Fresken des Stiftes. In einem von einem Mönch (der magister scholarum?) vor 1200 begonnenen Sammelwerk zur Klostergeschichte (Hs. Lambach Cml LIV, Anfang 13. Jahrhundert) befindet sich die den Klostergründer- und -stifter ehrende Vita sancti Adalberonis, die v. a. besonders die Wunder des Heiligen und die Klostergründung hervorhebt. Die Miracula des Heiligen werden in der Handschrift gesondert dargestellt.

Baumgartenberg, Garsten und Suben

Literarische Produktion entfaltete sich ebenso in den im 11. und 12. Jahrhundert gegründeten Klöstern Baumgartenberg und Garsten.

Noch Mitte des 12. Jahrhunderts entstand im Kloster Baumgartenberg ein 200 Verse langes Gedicht über Johannes den Täufer (Baumgartenberger Johannes Baptista), das diesen als Vertreter des Neuen Bundes präsentiert.

Aus dem Kloster Garsten stammt historiografische und religiöse Literatur, wie etwa Sequenzen. Überliefert ist auch eine Vita Bertholds, des ersten Benediktinerabtes von Garsten († 1111): Vita beati Bertholdi abbatis coenobii Garstensis (zwischen 1173 und 1182). Ihre Widmung, die sich an den Abt von Kremsmünster – einen Verwandten des verstorbenen Berthold – wendet, zeigt die Vernetzung der verschiedenen Klöster. Die im Kloster geführten Garstener Annalen reichen bis zum Jahre 1257.

Aus dem Kloster Suben bezeugen zwei Gedichte literarisches Schaffen im 13. Jahrhundert: Das eine beklagt den Tod Herzog Friedrichs des Streitbaren († 1246) (Accipe fortuna […]), das andere lobt seinen Nachfolger Ottokar (Fertilis Austria […]).

Literarische Vernetzung

Klosterliteratur zeigt sich bis ins 12. Jahrhunderts vornehmlich als lateinisch verfasst. Insgesamt kann nur relativ wenig Literatur als spezifisch in oberösterreichischen Klöstern bzw. im oberösterreichischen Raum entstanden nachgewiesen werden, wiewohl bei vielen Sprachdenkmälern eine allgemeine Zuordnung in den bayerisch-österreichischen Raum möglich ist. Die Handschriftenkataloge bzw. Funde in den diversen Klöstern Oberösterreichs zeigen diese literarisch-räumliche Vernetzung mit dem gesamten bayerischen Raum sowie auch mit modernen Strömungen (der Theologie), wie einige Beispiele aus unterschiedlichen Gattungen und Bereichen zeigen mögen: In St. Florian befinden sich Fragmente des Ruodlieb, des ersten, vermutlich im Kloster Tegernsee entstandenen, lateinischen Romans des 11. Jahrhunderts; die Oberösterreichische Landesbibliothek bewahrt eine Handschrift des Physiologus, einer Naturkunde, die im bayerisch-österreichischen Raum übersetzte wurde, und das Benediktinerkloster Gleink verwahrte zunächst eine Handschrift des 12./13. Jahrhunderts, den so genannten Linzer-Entecrist, der eine aus dem Rheinfränkischen stammende Antichrist-Schrift (zwischen 1160 und 1180 entstanden) beinhaltet.

Autorin: Maria E. Dorninger, 2011