Das Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich

Entwicklung, Selbstverständnis und Aufgaben

Gründung und Entwicklung

Bei der Gründung des Adalbert-Stifter-Institutes des Landes Oberösterreich durch Sitzungsbeschluss der oberösterreichischen Landesregierung vom 21. März 1950 (im Gefolge von Gedenkfeiern anlässlich des 80. Todestages des Dichters Adalbert Stifter in der unmittelbaren Nachkriegszeit) stand der Gedanke der Einrichtung eines „offiziellen und repräsentativen Mittelpunktes der Stifterforschung“ im Zentrum der Widmung; in der dazugesellten Formulierung eines Auftrages zur „Betreuung zeitgenössischen oberösterreichischen Schrifttums“ finden sich bereits explizit Ansätze einer zukünftigen Entwicklung zu einem Haus der Literatur in weitgefasstem Sinn.

Die Rede des Kulturreferenten und Landeshauptmannes Dr. Heinrich Gleißner nennt beim Festakt im Steinernen Saal im Landhaus unter den „viele[n] große[n], ideale[n] Aufgaben“, die dem neu geschaffenen Institut übertragen werden: Forschung, Sammlung, Vermittlung und Förderung.

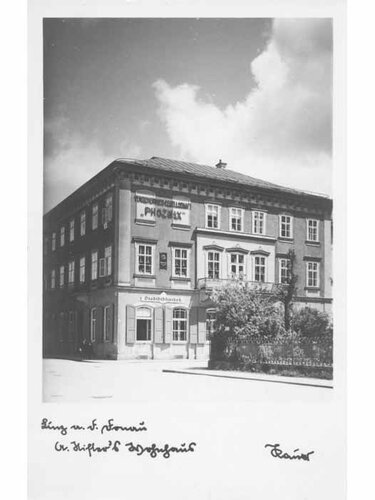

Ein erstes Statut wird 1955 formuliert, die räumliche Trennung vom Oberösterreichischen Landesmuseum, in dessen strukturellem Verband sich das Institut zum Zeitpunkt seiner Gründung befand, und die Übersiedlung an die Adresse Untere Donaulände 6, heute Stifterplatz 1, erfolgt 1957; eine tatsächliche Ausbreitung an diesem seit jeher angestrebten Standort, dem Wohn- und Sterbehaus Adalbert Stifters, beginnt Mitte der 1970er Jahre.

Mit dem Erwerb des 1844 von Baumeister Johann Metz erbauten so genannten Hartlschen Hauses durch das Land Oberösterreich, ist der der inhaltlichen Ausrichtung des Institutes entsprechende Raum erobert und über Geschichte und Funktion des Hauses abgesichert; ein in den 1960er Jahren geplanter Abbruch der Häuserzeile Untere Donaulände kann unter Berufung auf Stifters Erbe verhindert werden. Die letzte Dienstwohnung der DDSG, in deren Besitz sich das Gebäude befunden hatte, wird schließlich 1988 aufgegeben und ermöglicht die Umsetzung eines umfassenden Gesamtkonzeptes zu einem „Zentrum für Sprache und Literatur in Oberösterreich“, als das das generalsanierte „StifterHaus“ am Stifter-Gedenktag 1993 mit vielfältigen Angeboten präsentiert werden konnte.

Die stark dem Geist des 19. Jahrhunderts verpflichtete Gründungsabsicht, die das Institut ideell zwischen musealer Gedenkstätte, literaturwissenschaftlicher Werkpflege und bibliothekarischer Sammlung angesiedelt zu sehen scheint – Stifter als „der Dichter“, ähnlich wie Schiller und Goethe –, hatte sich im Prozess der Institutionalisierung über Jahrzehnte hinweg erstaunlich wenig verändert.

Aufbau von Sammlungen

Sukzessive kam es zum Aufbau der Sammlungen, die sich zunächst um Stifter, dann um ein beabsichtigtes „Oberösterreichisches Dichter-Archiv“ gruppierten. Bereits 1971 skizziert Dr. Alois Großschopf, der zweite Institutsleiter, in einer Rede für den Österreichischen Rundfunk, gesendet im Regionalprogramm im März 1971, in erstaunlich moderner Form seine Vorstellung eines Stifter-Institutes und setzt sich dabei ausführlich mit der Frage nach Möglichkeiten und Bedeutung eines regionalen Literaturarchivs auseinander; ein Forschungsauftrag in Hinblick auf oberösterreichische Literaturgeschichtsschreibung wird unter differenzierter und durchaus realistischer Einschätzung der jeweils vom Standort abhängigen Relevanz einzelner Bestände bzw. Werke, die, wenn nicht beforscht, so doch gesammelt und aufbewahrt werden sollen, dargelegt: „Wir wissen, daß nicht alle Dichter-Nachlässe das Interesse der großen Welt finden können, aber in der Gesamtschau unserer Dichtungsgeschichte haben auch bescheidenere Leistungen ihre Funktion. In diesen Fällen genügt das Vorhandensein eines Nachlasses im Archiv.“

Die ersten Bestände dieses „Dichter-Archivs“ werden Mitte der 1970er Jahre vom Oberösterreichischen Landesmuseum leihweise übernommen. Darunter waren Nachlässe von: Franz Stelzhamer, Richard Billinger, Julius Zerzer, Johannes Aprent sowie eine Sammlung von Autographen von Adalbert Stifter. Enrica von Handel-Mazzetti hatte ihren literarischen Nachlass dem Land Oberösterreich bereits 1955 vererbt, nach vorläufiger Unterbringung in der bundesstaatlichen Studienbibliothek (heute Oberösterreichische Landesbibliothek) konnte dieser besonders umfangreiche Bestand 1975 endlich zur Gänze in das StifterHaus übernommen werden. Zu Erweiterungen des Archivs kam und kommt es kontinuierlich durch Ankäufe, Schenkungen, Legate – aktuell werden ca. 70 literarische Nachlässe oberösterreichischer Autorinnen und Autoren betreut.

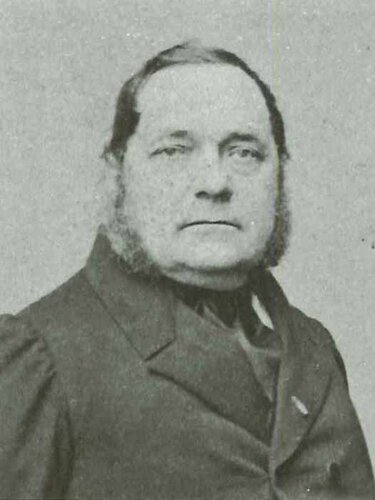

Genius loci Adalbert Stifter

Das Selbstverständnis des Institutes ist von Beginn an geprägt vom Gründungsmythos, durch die Patronanz des genius loci: Adalbert Stifter war in Linz wiederholte Male zur Sommerfrische zu Gast gewesen, ehe er 1848, bedingt durch die enttäuschenden bzw. beunruhigenden Entwicklungen der März-Revolution einen offenbar längeren, wenn auch nicht endgültigen Aufenthalt in Linz vorbereitete. Er bezog über Vermittlung der befreundeten Therese Scheibert im Haus an der Donau vorerst Räume im ersten Stockwerk und übersiedelte 1849 mit seiner Frau Amalie und der Nichte und Ziehtochter Juliane Mohaupt in jene Wohnung im zweiten Geschoß, die heute als OÖ. Literaturmuseum mit Stifter-Gedenkraum eingerichtet ist.

Die Stiftung des Institutes in Erinnerung an die Ernennung Adalbert Stifters „zum Mitglied der oö. Landesschulbehörde für das Kronland Oesterreich ob der Enns […] am 3. Juni 1850“ bestätigt gewissermaßen ein Bündnis von Politik, Verwaltung und Kunst und schafft unmittelbar Tradition, verkörpert doch Stifter selbst als Beamter und Dichter diese Verbindung in seiner Person bzw. Profession. Zunehmend begleiten Adalbert Stifter und sein Werk einen Blick auf einen von deutschsprachiger wie tschechischer Bevölkerung gleichermaßen geprägten Kulturraum Böhmen.

Bereits mit der Gründung werden als exklusive, internationale Forschergemeinschaft ehrenamtlich tätige „ordentliche und korrespondierende Mitglieder“ des Institutes ernannt, und zwar auf Vorschlag der Institutsversammlung von der oberösterreichischen Landesregierung. Der erste Institutsleiter, Dr. Aldemar Schiffkorn, Leiter des Oberösterreichischen Volksbildungswerkes, übte gemeinsam mit Dr. Franz Pfeffer, Direktor des Oberösterreichischen Landesmuseums, die Funktion des Vorsitzenden der Institutsversammlung aus.

Was charakterisiert das Institut heute?

Nach wie vor ist das Adalbert-Stifter-Institut eine reine Landeseinrichtung, durch die Diversität der Anforderungen, die zwischen Kultur- und Wissenschaftsbetrieb liegen, positioniert sich das Haus vor der Folie eines sicherlich nicht zu gering zu veranschlagenden Spannungsfeldes, das zumindest auf ideeller Ebene bewältigt werden kann. In einem Bekenntnis zu Werkpflege und Dichtergedenken, das der erste Institutsleiter, Dr. Aldemar Schiffkorn und der zuständige politische Entscheidungsträger anlässlich der Institutsgründung gleichermaßen ablegen, wird von Beginn an eine gewisse Form von Autonomie gewährt und anerkannt. Wenn Dr. Großschopf zwei Jahrzehnte später seine Vision von einem Stifter-Institut mit Regionalität bzw. dem Begriff der „Zugehörigkeit“ argumentiert – erweitert um die Dimension der „Relevanz“ und den Hinweis auf editionswissenschaftliche Arbeit –, so stellt er sich bewusst in eine übergeordnete wissenschaftliche Gemeinschaft. Dr. Johann Lachinger, der nachfolgenden Institutsleiter, spricht 1996 bei Gelegenheit der Begründung einer neuen Schriftenreihe die vielfältigen Tätigkeitsbereiche des Institutes an – in deren Zentrum eine Literaturtradition, auf die es in historisch-didaktischer Art hinzuweisen gilt. Konkret genannt werden nun an Aufgaben: Sammeln, Bewahren, wissenschaftliche Dokumentation, Aufbereitung, Vermittlung, Darstellung – die in anderen Zusammenhängen zuweilen recht dominante Frage nach dem Beitrag zu regionaler Identität scheint nicht vorrangig, wird sozusagen als Mehrwert deklariert.

Selbstverständnis und Aufgabenprofil

Stellt man die Frage nach institutionellem Selbstverständnis und Aufgabenprofil heute, so gilt es die aktuelle Struktur des StifterHauses – rechtsverbindlich ist nach wie vor die Bezeichnung Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich – darzustellen. Die den Hauptaufgabengebieten Sprache und Literatur bzw. Forschung und Vermittlung zugeordneten Einrichtungen sind: OÖ. Literaturarchiv, OÖ. Literaturmuseum, OÖ. Biographisches Archiv (mit bio-bibliographischen Material zu rund 9000 Persönlichkeiten des wissenschaftlichen und kulturellen Lebens), OÖ. Sprachforschung (mit dem Großprojekt „Sprachatlas von Oberösterreich“), Bibliothek (eine germanistische Fachbibliothek mit rund 20 000 Bänden) und OÖ. Literaturhaus (mit etwa 80 bis 90 Einzelveranstaltungen pro Jahr). Vielleicht zeigen sich hier beispielhaft die „vermischten Lagen“, die für das Institut charakteristisch geblieben sind, zwischen den Polen wissenschaftlicher Arbeit in Kooperation mit verwandten Einrichtungen (wie u. a. Mitarbeit an der historisch-kritischen Ausgabe der Werke und Briefe Adalbert Stifters) und Vermittlung für eine breitere Öffentlichkeit im Sinne eines kulturpolitischen Auftrages. Im Bereich Archiv ist als neuere Entwicklung eine verstärkte Wahrnehmung von kulturwissenschaftlichen Auswertungsmöglichkeiten von literarischen Nachlässen „zweiter Ordnung“ zu sehen – dies gilt vielleicht generell für die Qualität der Arbeit des Hauses in Bezug auf regionale Identität / kulturelles Gedächtnis, das sich keineswegs als provinziell versteht, sondern als (exemplarischer) Teil eines größeren Ganzen.

Immer zentraler geworden scheint damit einhergehend eine generelle Vermittlungsfunktion, das Zugänglich- und Sichtbar-Machen von Material und die Aufbereitung des kulturellen Potentials – im Sinne von Erkenntnis wie Erinnerung, Begegnung wie Dialog. Im Haus geschieht das über eine Vielzahl von unterschiedlichen Angeboten wie Veranstaltungen, Dauerpräsentation, Ausstellungen, Publikationen etc. ebenso wie in den Einrichtungen, die einen Großteil literatur- und sprachwissenschaftlicher Tätigkeitsfelder abdecken und allen Interessierten kostenfrei zur Verfügung stehen.

Autorin: Petra-Maria Dallinger, 2011