„Kriege führen mögen andere, du, glückliches Österreich, heirate.“

Kaum ein Herrscher verkörpert besser die Heirat als Mittel der Politik, Diplomatie und Machtvermehrung als Maximilian I. Durch seine erste Ehe mit Maria von Burgund erwarb er für seine Nachkommen deren Herzogtum, das er auch zu großen Teilen erhalten konnte. Nach Marias Tod bemühte Maximilian sich um eine Heirat mit Anne de Bretagne, um damit seinen Besitz zu vergrößern. Die 1490 geschlossene Ehe scheiterte durch den Einmarsch der Franzosen und wurde letztlich für ungültig erklärt. Die Ehe Maximilians mit Bianca Maria Sforza von Mailand 1493 sicherte ihm seine Stellung in Italien und durch die horrende Mitgift der Braut seine militärischen Unternehmungen der kommenden Jahre.

1496/97 verheiratete der Herrscher seine beiden Kinder Philipp und Margarete mit den Thronfolgern von Spanien. Diese als Bündnis gegen Frankreich zu verstehenden Ehen bildeten den Grundstein für das Habsburger-Weltreich.

Die Doppelhochzeit der Enkelkinder Maximilians mit den Kindern des Königs von Ungarn und Böhmen 1515 schuf einen Verbund gegen das Osmanische Reich. Sie legte auch den Grundstein für die Donaumonarchie.

Objekte

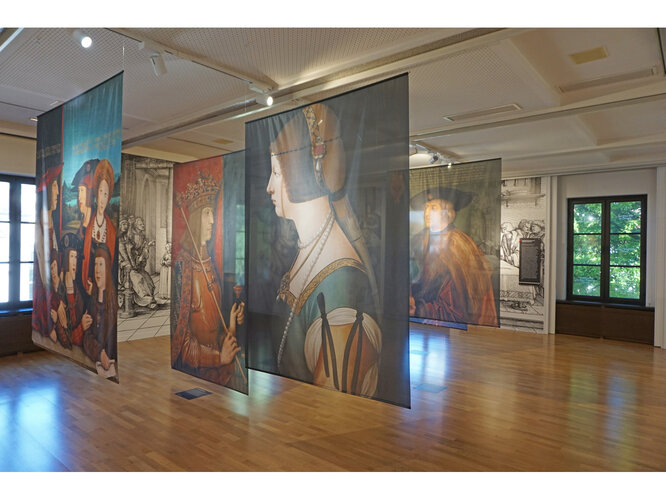

Der erste Raum widmete sich der Biografie Kaiser Maximilans I. Auf Fahnen aufgezogene Portraits gaben Einblick in sein familiäres Netzwerk.

Bianca Maria Sforza

Bianca Maria Sforza wurde 1472 geboren. Seit 1490 betrieb ihr Onkel Ludovico Sforza eine Heirat mit Maximilian, die ihm den Herzogstitel einbringen sollte. Um Maximilian die unstandesgemäße Ehe schmackhaft zu machen, setzte Ludovico eine Mitgift von 400.000 Gulden und darüber hinaus Juwelen im Wert von 40.000 Golddukaten aus. Diese Argumente überzeugten Maximilian. Im November 1493 wurde Bianca Maria Sforza in Abwesenheit des Bräutigams in einer Stellvertreterhochzeit (per procuram) in Mailand vermählt. Maximilian hielt sich in der Folge weitgehend von seiner Gemahlin fern, die zur Jahreswende 1510/11 kinderlos verstarb.

nach 1494, Ambrogio de Predis (Werkstatt), Quelle: Stadtmuseum Wels

Kaiser Maximilian I.

Das Porträt, welches um 1510 entstand, gibt nicht das Aussehen Maximilians zu dieser Zeit wieder, sondern beruht auf älteren Bildnisaufnahmen aus dem späten 15. Jahrhundert, die den Kaiser wesentlich jünger zeigen. Die Nelke, die er in der rechten Hand hält, deutet auf die Eheschließung mit Maria von Burgund hin.

1509/10, Joos van Cleve, Quelle: Stadtmuseum Wels

Kaiser Maximilian I.

Der Maler Bernhard Strigel war in den Jahren nach 1500 der bevorzugte Porträtmaler Maximilian I. In Strigels Werkstatt wurden die Bildnisse des Kaisers vielfach wiederholt. Sie waren ein wesentliches Mittel der kaiserlichen Propaganda. Im Gegensatz zum Massenmedium der Druckgraphik dienten die gemalten Porträts als kostbare Geschenke für Verwandte und Vertraute. In diesem Porträt präsentiert sich Maximilian mit den Insignien seiner Macht: Krone, Zepter, Schwert und Mantel. Er trägt die Kette des Ordens vom Goldenen Vlies.

nach 1507, nach Bernhard Strigel, Quelle: Stadtmuseum Wels

Die Familie Kaiser Maximilians I.

Das Gruppenporträt zeigt links Kaiser Maximilian I. (1459 – 1519), rechts seine erste Frau Maria von Burgund (1457 – 1482), dazwischen ihren Sohn Philipp den Schönen (1478 - 1506), vorne die späteren Kaiser Ferdinand I. (1503 – 1564) und Karl V. (1500 – 1558), rechts Ludwig (1506 – 1526), den Erben der Königreiche Ungarn und Böhmen.

Das Bild entstand anlässlich der Wiener Doppelhochzeit 1515, mit der Maximilian seinen Nachkommen die Königreiche Böhmen und Ungarn sichern konnte. Maria von Burgund und Philipp der Schöne waren zur Entstehungszeit des Bildes bereits tot.

zwischen 1515 und 1520, Bernhard Strigel, Quelle: Stadtmuseum Wels

Maximilian I.

Ambrogio de Predis reiste im Herbst 1493 als Mitglied von Bianca Maria Sforzas Gefolge nach Innsbruck, wo er einige Porträts anfertigte. Er war auch in den folgenden Jahren immer wieder für Maximilian tätig, indem er Münzen, aber auch Wandteppiche und Gewänder in italienischem Stil für die kostspielige Innsbrucker Hofhaltung Bianca Marias entwarf.

1502, Ambrogio de Predis, Quelle: Stadtmuseum Wels

Maria von Burgund

Maria von Burgund wurde 1457 als einziges Kind Herzog Karls des Kühnen geboren. Als der Herzog Anfang 1477 im Krieg fiel, wurde Maria Erbin von Burgund und der zugehörigen Niederlande. Von König Ludwig XI. von Frankreich bedrängt, vermählte sich Maria noch 1477 aufgrund der zwischen ihrem Vater und Kaiser Friedrich III. getroffenen Vereinbarungen mit Erzherzog Maximilian, dem 18-jährigen Sohn des Kaisers. Maximilian konnte durch seine militärischen Erfolge über die Franzosen und die politischen Annäherungen an England den größten Teil des niederländischen Erbes behaupten. Bereits 1482 starb Maria an den Folgen eines Jagdunfalls.

nach 1498, Niklas Reiser, Quelle: Stadtmuseum Wels

Kaiser Maximilian I.

Das Gemälde entstand nach Maximilians Tod. Dieses Bild zeigt weder die Funktion eines Herrschers, noch ließe es auf Rittertum schließen. Der Kaiser erscheint als vornehmer und wohlhabender Bürger, mit einem kostbaren, mit Pelz besetzten Mantel, einem Samtbarett auf dem Kopf und einem Granatapfel in seiner linken Hand. Der Granatapfel, an Stelle eines Reichsapfels, wird unterschiedlich gedeutet. Entweder als Zeichen des Überflusses oder in der christlichen Interpretation als Symbol der Auferstehung. Es ergibt sich somit der Hinweis, den Kaiser als Verstorbenen kenntlich zu machen.

1519, Albrecht Dürer, Quelle: Stadtmuseum Wels

Maximilian I. zu Pferd

Die Darstellung zeigt Maximilian im kostbaren Harnisch mit der Kette des Ordens vom Goldenen Vlies und dem Pfauenfedernstoß als Helmzier des Erzherzogtums Österreich. Der Orden vom Goldenen Vlies ist ein 1430 gegründeter weltlicher Ritterorden. Das Ordensabzeichen ist ein hängendes goldenes Widderfell. Das Ziel des Ordens war die Erhaltung des katholischen Glaubens, der Schutz der Kirche und die Wahrung der unbefleckten Ehre des Rittertums.

1508, Hans Burgkmaier, Quelle: Stadtmuseum Wels

Kaiser Maximilian I.

Inschrift: Imperator Caesar Diuus Maximilianus / Pius Felix Augustus (Oberster Feldherr, Kaiser, in den Himmel erhobener Maximilian, der Milde, Erfolgreiche, Erhabene)

Der Holzschnitt wurde von Albrecht Dürer nach der Vorlage einer Kohlezeichnung anlässlich des Augsburger Reichstages 1518 angefertigt. Die Ehrentitel entsprechen denen der antiken Münzprägungen. Erst die verstorbenen Caesaren wurden als „divus“ bezeichnet. Dürers Holzschnitt ist der Erinnerung an den verstorbenen Kaiser gewidmet.

1519, Albrecht Dürer

Autorin: Mag. Ingeborg Micko, 2019

Kaiser Maximilian I. - Kaiser - Reformer - Mensch. Zum 500. Todesjahr des letzten Ritters - Dokumentation zur Sonderausstellung im Museum der Stadt Wels - Burg vom 21. März - 27. Oktober 2019.