Maximilian I. war sein Leben lang auf den eigenen Nachruhm, sein Gedächtnis und die Rechtfertigung seiner Taten bedacht. Für die entsprechende Darstellung bediente er sich hervorragender Künstler und Gelehrter. Auch setzte er als erster Regent gezielt die in jener Zeit relativ junge Technik der Druckgrafik ein. Diese erlaubte eine rasche Vervielfältigung und Verbreitung von Schrift- und Bildwerken in hohen Auflagen.

Mit den Projekten Theuerdank, Weißkunig und Freydal beschrieb der Kaiser sein eigenes Leben in der Tradition der mittelalterlichen Heldensagen. In ihnen glorifizierte er seine Taten und legte seine politischen Visionen dar. Neben den Druckwerken stellte der Monarch auch das Porträt in den Dienst seiner selbst und seines Amtes: Gemälde, Skulpturen, Druckgrafiken sowie Münzen und Medaillen spielten eine wesentliche Rolle bei der Verbreitung des Bildnisses des Kaisers.

Im monumentalen Grabdenkmal, das Maximilian für sich errichten ließ, vereinen sich die vielfältigen Ideen seiner Selbstdarstellung mit der Absicht der Verherrlichung der Habsburger und der Festigung ihrer Machtposition.

Autorin: Mag. Ingeborg Micko, 2019

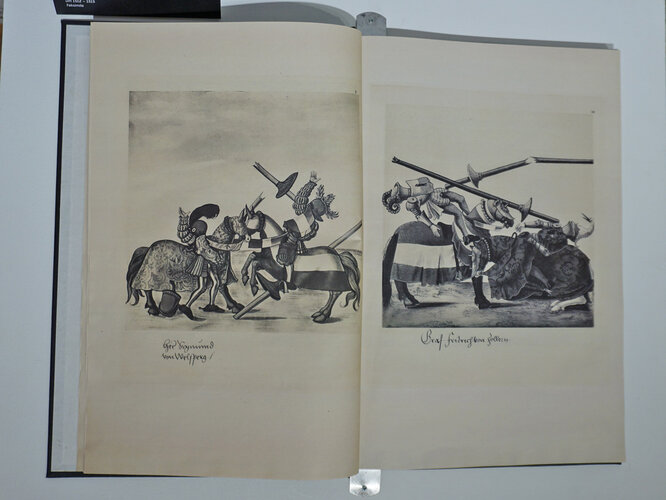

Der Freydal ist Teil des großen literarischen Zyklus Kaiser Maximilians I., mit dem er seinen eigenen Nachruhm sichern wollte.

Der Freydal ist Teil des großen literarischen Zyklus Kaiser Maximilians I., mit dem er seinen eigenen Nachruhm sichern wollte. Auch in Freydal wird das Leben des Kaisers in Form einer Heldensage verherrlicht. Der Freydal widmet sich der Minnefahrt des jungen Herrschers: Von drei Jungfrauen ausgeschickt, nimmt der Titelheld Freydal an verschiedenen Orten siegreich an Ritterturnieren teil und vergnügt sich bei anschließenden Kostümfesten. Am Ende dieses Abenteuers erhört die burgundische Prinzessin Maria das Werben des Helden; die anschließende gefahrvolle Hochzeitsfahrt ist der Inhalt des Theuerdank.

Der Sammelband enthält 255 Miniaturen. Dargestellt sind 64 Turniere des Freydal. Die Planungen für dieses Werk begannen um 1502. Die ersten Vorbereitungen für die drucktechnische Umsetzung, die jedoch nie realisiert wurde, sind für 1516 dokumentiert.

Faksimile

Kaiser Maximilian konzipierte den Text (Band liegt nicht auf) und die Illustrationen dieses an mittelalterliche Heldenbücher erinnernden Werks.

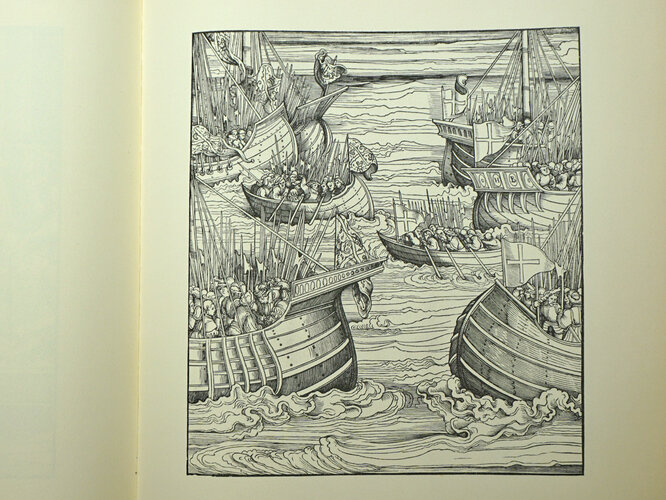

Kaiser Maximilian konzipierte den Text (Band liegt nicht auf) und die Illustrationen dieses an mittelalterliche Heldenbücher erinnernden Werks. Bild und Text sollten zwar in engem Bezug stehen, die Bedeutung der Illustration überwiegt jedoch. Die handelnden Personen erhielten verschlüsselte Decknamen. Einerseits Farben (etwa „weiß“, hier aber auch als „weise“ zu verstehen) oder heraldische Symbole wie Fisch oder Schwan. Die Erzählung des Weißkunig (= Maximilian) besteht aus drei Teilen: Der erste Abschnitt erzählt die Lebensgeschichte von Maximilians Vater, Kaiser Friedrich III. Darauf folgt der Bericht über Geburt, Kindheit, Jugend und Ausbildung Maximilians. Dieser Abschnitt zeigt den späteren Kaiser als einen universal gebildeten Menschen von großer Gewandtheit und rascher Auffassungsgabe. Der dritte Teil widmet sich den Fertigkeiten und Taten Maximilians, die seine Regierungszeit auszeichneten, von seiner Heirat bis zu seinen Kriegen.

Das Gesamtwerk blieb durch den Tod des Kaisers unvollendet und wurde erst 1775 publiziert.

Leonhard Beck, Hans Burgkmair d. Ä., Hans Schäufelein, Hans Springinklee

Faksimile

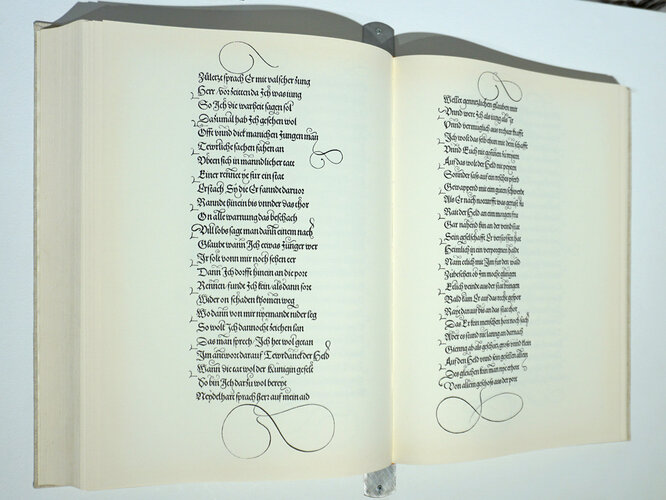

Maximilians Theuerdank ist das einzige Buchprojekt dessen Fertigstellung der Kaiser selbst noch erlebt hat.

Maximilians Theuerdank ist das einzige Buchprojekt dessen Fertigstellung der Kaiser selbst noch erlebt hat. In Form eines höfischen Ritterromans erzählt es von Maximilians eigenen Erlebnissen als Jäger oder als Abenteurer während seiner Brautfahrt. In deren Verlauf buhlt der junge Prinz mit seinen Rivalen um die Gunst seiner späteren Ehefrau. Der Name des Helden der Geschichte, Theuerdank, verweist auf „edle oder hochgestimmte Gedanken“. Der Name seiner königlichen Braut Ehrenreich, bedeutet „reich an Ehre“ und steht für Maximilians erste Ehefrau Maria von Burgund. Die in ihren Grundzügen wohl von Maximilian selbst konzipierte Geschichte handelt von der Tapferkeit und von anderen ritterlichen Tugenden eines Helden, der alle Hindernisse überwindet, seien sie nun naturgegeben oder von Menschen bereitet. Dabei folgte Maximilian dem Beispiel ehrwürdiger Vorbilder, den Heldenbüchern der deutschen Literatur des Mittelalters.

300 Exemplare des Theuerdank wurden auf Papier gedruckt, darüber hinaus eine limitierte Auflage von 40 Ausgaben auf Pergament.

Leonhard Beck, Hans Burgkmair d. Ä., Hans Schäufelein

Faksimile

Kaiser Maximilian I. - Kaiser - Reformer - Mensch. Zum 500. Todesjahr des letzten Ritters - Dokumentation zur Sonderausstellung im Museum der Stadt Wels - Burg vom 21. März - 27. Oktober 2019.