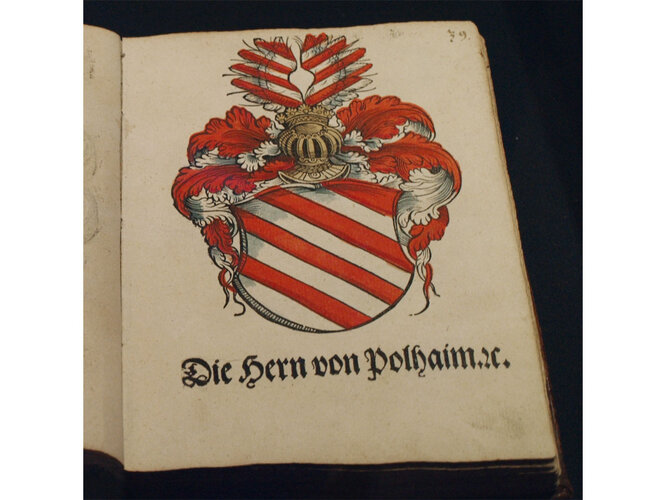

Die Herren von Polheim gehörten zu den prominentesten Adelsgeschlechtern im Land ob und später auch unter der Enns. Um 1100 tauchten Mitglieder dieses Geschlechtes aus dem Dunkel bayerischer Frühgeschichte als freie Adelige (nobiles) im Umkreis der Bischöfe von Passau und als Vasallen der mächtigen Grafen von Vornbach auf. Sie nannten sich nach ihrem Stammsitz Polheim auf dem Pollhamerberg im Bezirk Grieskirchen.

Die Polheimische Genealogie führt einen Pilgrim von Polheim, der als Zeuge in einer heute verlorenen Lambacher Urkunde von angeblich 1073 aufschien, als Spitzenahn an. Die nächste Generation begab sich unter dem Druck der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in die Ministerialität (Dienstmannschaft) des Klosters St. Nikola bei Passau. Trotz dieses gesellschaftlichen Abstiegs blieben die Polheimer eines der führenden Adelsgeschlechter des Landes. Ulrich von Polheim wandte sich um 1200 der neu aufstrebenden Macht im Hausruckviertel zu und wurde Schaunberger Dienstmann. Im Zisterzienserkloster Wilhering, dessen Vögte (Schutzherrn) die Schaunberger waren, errichtete er eine Grablege für seine Familie und sicherte durch Stiftungen das Gebet dankbarer Mönche für das Seelenheil der Polheimer.

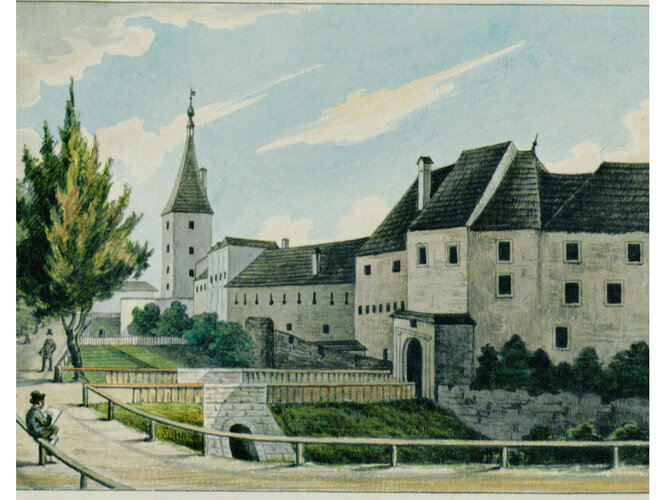

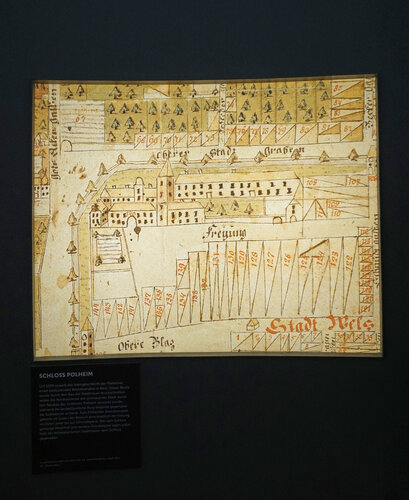

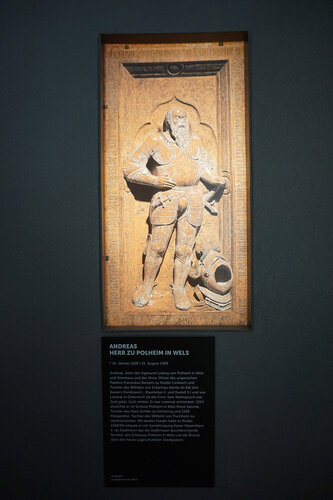

Sein Sohn Albero trat in den Dienst des Herzogs von Österreich, wo er, ohne ein landesfürstliches Amt zu bekleiden, rasch an Einfluss gewann. 1236 wechselte er im Konflikt zwischen dem Stauferkaiser Friedrich II. und dem gleichnamigen letzten Babenbergerherzog ins kaiserliche Lager und wurde mit der Friedenssicherung und Verwaltung des Gebiets zwischen Enns und Hausruck betraut. Durch seine Heirat mit einer Tochter Ottos von Rohr erwarb er reichen Besitz in Wels, wo er in der Nordwestecke der entstehenden „civitas“, die neue Stadtmauer verstärkend, seine Stadtburg errichtete.

Der jeweils älteste Polheimer vergab bzw. empfing die Lehen. Damit wurde bis in die frühe Neuzeit die Fiktion einer Polheimer Großfamilie aufrechterhalten, die ihren Mittelpunkt in der Stadt Wels nahe der namengebenden Burg hatte.

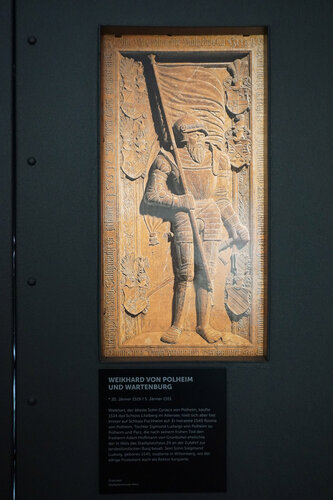

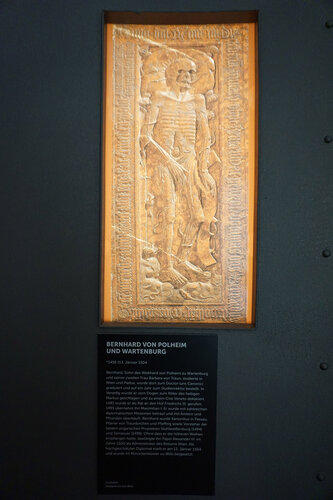

Während die Polheimer bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts vorrangig ihren Besitz im Land ob der Enns bzw. in der Steiermark konsolidierten und politisch nicht sonderlich hervortraten, rückte unter Kaiser Friedrich III. und seinem Sohn Maximilian I. der Hofdienst in den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen. Erziehung und Ausbildung etlicher Polheimer sowohl der Welser als auch der Wartenburger Linie erfolgten nun in Wien bzw. Wiener Neustadt. Martin von Polheim zu Wels und sein Wartenburger „Vetter“ Wolfgang (links) wurden engste Vertraute und Weggefährten von Kaiser Maximilian, den sie auch nach Burgund begleiteten und für den sie mehrmals in Gefangenschaft gerieten. Wolfgangs älterer Bruder Bernhard (unten) leistete König Maximilian wertvolle diplomatische Dienste und der „Steirer“ Erhard von Polheim diente noch nach dem Tod des Kaisers als einer seiner Testamentsvollstrecker.

Trotz ihres Nahverhältnisses zum katholischen Herrscherhaus, dem sie ihren Aufstieg letztlich verdankten, wandten sich die Polheimer im 16. Jahrhundert der lutherischen Lehre zu, die sie auf Reisen im Zuge von ständischen Gesandtschaften oder im Gefolge des Kaisers, aber auch durch persönliche Kontakte oder durch die Flut von Flugschriften und anderen Druckwerken kennenlernten.

Dies führte allmählich zu einer gewissen Distanz zum Herrscherhaus. Die Söhne gingen nun nicht mehr nach Wien, sondern an auswärtige Höfe und Universitäten, meist im protestantischen Mitteldeutschland oder nach Italien.

Nach solchen Bildungsreisen folgten die Übernahme einer der polheimischen Grundherrschaften als wirtschaftliche Basis, die Gründung einer kinderreichen Familie sowie der Erwerb von Ämtern und Funktionen des Hofes und (oder) ein politisches Engagement in der landständischen Organisation.

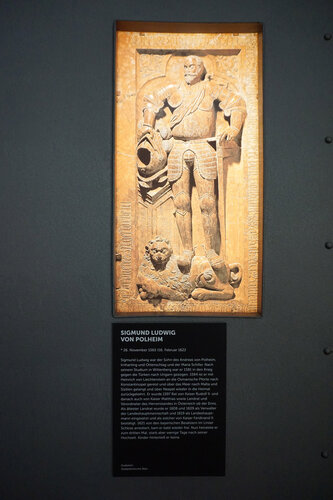

Cyriak von Polheim zu Wartenburg, ein Sohn des genannten Wolfgang von Polheim, unterstützte zwar Maximilians Nachfolger Ferdinand I., förderte aber als Landeshauptmann ob der Enns auch die neue Lehre nach Kräften. Sein Welser „Vetter“ Sigmund Ludwig von Polheim, der 1514 das alte Wasserschloss Parz erworben und hierher die alten Rechte der seit 1398 Polheimischen Veste Tegernbach einschließlich der Verwaltung des Marktes Grieskirchen verlegt hatte, begann mit dem Bau des Landschlosses. Auch er erzog seine Kinder schon ganz im Sinne Luthers.

Sein ältester Sohn Paul Martin und Cyriaks Sohn Casimir gingen an den sächsischen Hof und traten in den Dienst Herzog Johann Friedrichs. Beide kämpften im Schmalkaldischen Krieg auf der Seite der Protestanten, wurden von den kaiserlichen Truppen 1547 gefangengenommen und mussten sich schriftlich König Ferdinand I. unterwerfen.

Paul Martin kehrte nicht mehr in die Heimat zurück und liegt im thüringischen Altenburg begraben.

Sein jüngster Bruder Sigmund wurde nach dem frühen Tod der Eltern von seinen Verwandten und Vormündern zum Studium ins Ausland und an den lothringischen Hof gesandt. 1557 heiratete er im Schloss zu Wels die ebenfalls protestantisch erzogene 19-jährige Potentiana von Hohenfeld und übersiedelte nach Parz, wo er den von seinem Vater begonnenen Neubau im Renaissancestil durch den „welschen Maurermeister“ Martin Capran fortsetzen ließ.

Sein humanistisches Bildungsideal und seine religiöspolitischen Überzeugungen manifestierte er durch Freskenmalereien, die die gesamte Länge der Südfassade des Landschlosses einnehmen.

Sigmunds Bruder Ludwig errichtete westlich von Wels das Landschloss Lichtenegg, dessen kaiserliche Erhebung zu einem Adelssitz er 1573 erreichte.

Gundakar von Polheim (1575–1644) studierte in Jena.

1599 feierte er im Landhaus zu Wien Hochzeit mit Barbara, der Tochter Ulrichs von Prankh, die ihm die Herrschaft Schneeberg in der Oberpfalz zubrachte. Er war überzeugter Protestant. In Steinhaus erbaute er mit Hilfe der Untertanen eine evangelische Kirche. In der Maria-Magdalena-Kirche in der Pfarre Schönau stellte er einen evangelischen Prediger an. Trotz dieser eindeutigen Gesinnung standen aber für ihn Hofdienst und Treue zum Herrscherhaus an erster Stelle. Als Rat und Hofkämmerer diente er den Kaisern Rudolf II., Matthias und Ferdinand II. Von letzterem erlangte er 1620 beim Einmarsch der bayerischen Truppen im Land ob der Enns für seine standhafte Treue und vielfältigen Verdienste einen Schutzbrief für seine Untertanen und Güter.

1622 aber stürzte ihn eine ernste Krankheit in einen schweren Konflikt mit dem Kaiser, da er auf dem Krankenbett sowohl evangelisch als auch katholisch kommunizierte.

Mit einer Erinnerungsschrift, in der er seine 26-jährigen Dienste für die Habsburger darlegte, tat er seine unerschütterliche Ergebenheit neuerlich kund. Der Kaiser verzieh ihm, nahm ihn in Gnaden wieder auf und ernannte ihn zum Reichshofrat mit entsprechender Besoldung.

Hier wurden auch seine Kinder geboren, von denen Gundakar der letzte bedeutende Polheimer im Land ob der Enns werden sollte.

Gundakar versuchte vergeblich, die immensen Geldschulden der Polheimer, die durch Bevorschussung diplomatischer Tätigkeiten, aber auch durch Misswirtschaft einzelner Familienmitglieder entstanden waren, durch Verhandlungen und Vergleiche in den Griff zu bekommen. Die Polheimische Krida war aber unabwendbar. 1628 musste er Schloss und Herrschaft Polheim zu Wels verkaufen, 1630 Irnharting, 1632 Steinhaus und 1642 Lichtenegg.

Auch die Wartenburger Polheimer, die schon 1626 Puchheim durch Konfiskation an Graf Adam Herbersdorf verloren hatten, verkauften 1639 ihren Stammsitz Wartenburg bei Vöcklabruck. Als letzte Herrschaft im Land ob der Enns veräußerten die Erben des 1644 verstorbenen Gundakar von Polheim Parz an David Ungnad von Weißenwolf.

Die steirische Linie der Polheimer war schon 1571 mit Hans von Polheim ausgestorben.

Die oberösterreichischen Polheimer hatten sich nach dem Totalverlust ihrer Güter im Lande auf ihre niederösterreichischen Besitzungen zurückgezogen.

Die Welser Linie starb 1710 zu St. Pölten, die Wartenburger Linie 1900 in Wien im Mannesstamm aus.

Autor: Walter Aspernig, 2019

Literatur

Walter Aspernig, Polheim. In: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Grafen und Herren. Residenzforschung, herausgegeben von der Residenz-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Band 15. IV, Ostfildern 2012, Teilband 2, Seiten 1108–1115. (Hier sind auch Quellen und Literatur zur Geschichte der Herren von Polheim angeführt).

Kaiser Maximilian I. - Kaiser - Reformer - Mensch. Zum 500. Todesjahr des letzten Ritters - Dokumentation zur Sonderausstellung im Museum der Stadt Wels - Burg vom 21. März - 27. Oktober 2019.