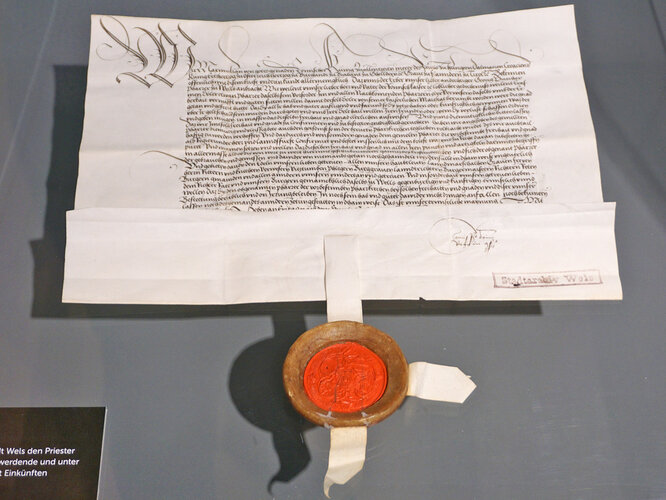

Maximilian kannte Wels wohl schon aus Erzählungen seiner Jugendfreunde. 1493 bestätigte er der Stadt alle Privilegien. Im Zuge seiner Verwaltungsreform richtete er 1498 im Land ob der Enns ein Vizedomamt ein, das vorerst von Wels aus geleitet wurde. Er ließ die Welser Burg baulich sanieren, wovon auch die Jahreszahl (15)14 auf einer der Lärchendecken zeugt. Die Welser Pfarrkirche gewann Maximilian 1506 vom Kloster Kremsmünster durch Tausch. Auf dem Sterbebett erteilte der Kaiser der Stadt die Auszeichnung, künftig mit rotem Wachs zu siegeln.

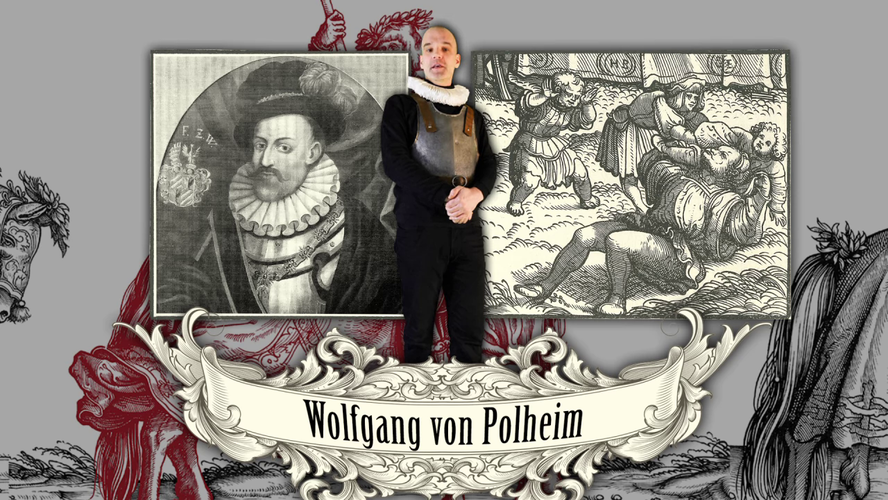

Besondere Bedeutung hatten für Maximilian Vertraute aus der Welser Adelsfamilie Polheim. Der 1498 verstorbene Martin war Kämmerer, Wolfgang aus der Wartenburger Linie stieg vom Spielkameraden und Renn- und Stechmeister bis zum obersten Hauptmann der niederösterreichischen Länder auf. Beide begleiteten Maximilian in die Niederlande, wo sie auch in den schwersten Stunden treu zu ihrem Herrn standen. Wolfgangs Bruder Bernhard unterstützte ihn als Diplomat auch in heiklen Missionen. Die Dienste Erhards aus der steirischen Linie reichten als Testamentsvollstrecker über den Tod des Kaisers hinaus.

Wolfgang kam schon als Knabe an den Hof nach Wiener Neustadt und wuchs als Spielgefährte mit dem fast gleichaltrigen Maximilian auf. Es verband sie eine Reihe von Charaktereigenschaften und Interessen, wie Tapferkeit, Verlässlichkeit und Treue, die Freude an ritterlichen Kampfspielen und an prunkvollen Turnieren sowie die Begeisterung für die Jagd...

Wolfgang kam schon als Knabe an den Hof nach Wiener Neustadt und wuchs als Spielgefährte mit dem fast gleichaltrigen Maximilian auf. Es verband sie eine Reihe von Charaktereigenschaften und Interessen, wie Tapferkeit, Verlässlichkeit und Treue, die Freude an ritterlichen Kampfspielen und an prunkvollen Turnieren sowie die Begeisterung für die Jagd. Als Maximilian 1477 in die Niederlande zog, um Maria von Burgund zu heiraten, war Polheim von Anfang an dabei. Ihre Freundschaft war so tief, dass ihm Maximilian sogar seine Jugendliebe Rosina von Kraig, von der er sich nun endgültig trennen musste, zur Ehefrau geben wollte. Die burgundische Heirat zog langjährige Kriege gegen Frankreich nach sich. Im ersten großen Aufeinandertreffen 1479 bei Guinegate fiel trotz erfolgreichen Verlaufs Polheim in die Hände des Feindes. Der König von Frankreich wusste von der Freundschaft der beiden Männer und hielt Wolfgang fast zwei Jahre lang als Pfand gefangen. Der Austausch gegen niederländische Rassehunde stellte letztlich eine Verhöhnung Maximilians dar. 1486 begleitete Wolfgang Maximilian zur Königswahl nach Frankfurt und Aachen. 1488 gipfelte der Aufstand der Flamen in der Gefangennahme des Königs und seines Gefolges durch die Bürger von Brügge. Mehrfach in Todesnot bereinigte Kaiser Friedrich III. mit einem rasch anrückenden Reichsheer die gefährliche Situation. Für Wolfgang von Polheim blamabel endete sein Auftrag, ein geheimes Heiratsprojekt Maximilians mit der blutjungen Anna, Erbtochter der Bretagne, zum Abschluss zu bringen. Es kam zwar 1490 zur Eheschließung per procuram, indem Wolfgang als Stellvertreter des Bräutigams nach dem Rechtsbrauch vor dem anwesendem Hof gerüstet das geschmückte Hochzeitsbett bestieg und mit seinem entblößten Knie Anna berührte, um so den Vollzug der Heirat anzudeuten. Der Franzosenkönig Karl VIII. griff nun militärisch ein, besetzte die Bretagne, erklärte die Ehe Annas aus formellen Gründen für nichtig und heiratete sie nun selbst. Ein Rachekrieg des Reiches unter zeitweiser Führung durch Wolfgang von Polheim konnte die Schmach des bretonischen „Brautraubs“ nicht tilgen.

1494 heiratete Wolfgang von Polheim die 18-jährige Niederländerin Johanna von Borselle. Ihr Erbgut verkaufte er zugunsten Maximilians, der ihm für die enorme Summe von 44.000 Gulden die landesfürstlichen Herrschaften Attersee, Frankenburg, Kammer, Kogl und die Burgvogtei Wels verpfändete. 1496 wurde Wolfgang von Polheim zum obersten Hauptmann des Regiments der niederösterreichischen Länder bestellt. Dort erwarteten ihn auf Grund schwerer Fehler und Unterlassungen übermächtige finanzielle Probleme sowie die zunehmende Opposition der Landstände, die sich gegen die Schmälerung ihrer alten Gewohnheiten und Rechte sowie gegen die übermäßige Steuerbelastung wehrten. Zwar bemühte sich Polheim mit Pflicht- und Verantwortungsgefühl, aber auch mit einer gewissen Offenheit gegenüber dem König um Beruhigung und Ausgleich, der Erfolg blieb aber überschaubar. Trotzdem bezog er ein hohes Jahresgehalt und wurde auf Maximilians Fürsprache in den Orden vom Goldenen Vlies aufgenommen. Als er 1512 starb, hinterließ er das Land, wie ein Zeitgenosse meinte, in „blühender Unordnung“.

Autor: Walter Aspernig

Autor: Walter Aspernig, 2019

Kaiser Maximilian I. - Kaiser - Reformer - Mensch. Zum 500. Todesjahr des letzten Ritters - Dokumentation zur Sonderausstellung im Museum der Stadt Wels - Burg vom 21. März - 27. Oktober 2019.