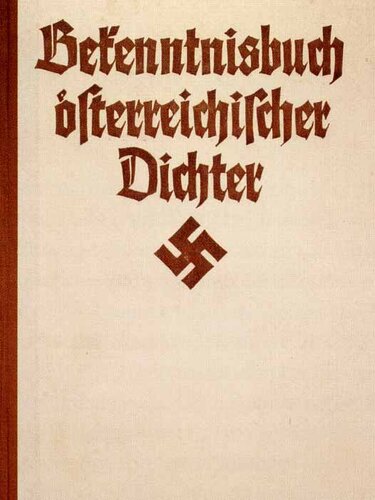

Literatur im „Giftschrank“: verbotene, verbrannte und eingesperrte Bücher

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 verhängte die Reichsschrifttumskammer ein Veröffentlichungs- und Verbreitungsverbot über missliebige Autoren und ihre Werke. Schlagartig verloren Schriftsteller ihre Existenzgrundlagen: Absatzmarkt, Verlage, Leserschaft – und damit ihre öffentliche Präsenz. Betroffen waren jüdische Autoren, die Literatur der politischen „Linken“ (Sozialismus, Kommunismus, Bolschewismus), humanistisches, liberales, demokratisches oder pazifistisches Gedankengut, die der Nationalsozialismus aus weltanschaulichen oder rassischen Gründen ablehnte.

Nach dem „Anschluss“ 1938 wurden in der „Ostmark“ die Bestimmungen der NS-Literaturpolitik umgesetzt. Eine Grundlage bildete die „Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums“, die im Auftrag der Reichsschrifttumskammer seit 1935 erschien.

Bücher, die auf dem Index standen, waren vom Handel und Leihwesen, von Lektüre und wissenschaftlicher Forschung ausgeschlossen. Anhand von Verbotslisten wurden die Bestände der Bibliotheken und Büchereien kontrolliert und „gesäubert“. Die beschlagnahmten Schriften fielen dem Altpapier zu oder kamen in Depots. Die zu Dokumentationszwecken aufbewahrten Bücher wurden in „Giftschränken“ verwahrt.

Autor: Arnold Klaffenböck

Kulturhauptstadt des Führers. Kunst und Nationalsozialismus in Linz und Oberösterreich. Dokumentation zur Sonderausstellung im Schlossmuseum Linz vom 17. 9. 2008 bis 29. 3. 2009 - ein Kooperationsprojekt des Oberösterreichischen Landesmuseums mit Linz09 Kulturhauptstadt Europas.