Biografien von Schriftstellerinnen und Schriftstellern

Karl Emmerich Baumgärtel (1887–1958)

Karl Emmerich Baumgärtel (1887–1958)

Baumgärtel war die rechte Hand des Gaupresseamtsleiters Anton Fellner. Als Journalist arbeitete er im Ressort Kulturpolitik für den „Österreichischen Beobachter“, den „NS-Gaudienst“, die „Volksstimme“ sowie die Zeitschrift „Oberdonau“. 1943 wirkte er kurz als Pressereferent im Reichspropagandaamt, 1944 erhielt er den Lyrikpreis der Stadt Linz. In Verbindung mit dem Jahrbuch „Stillere Heimat“ gehörte er einem Beirat für Schrifttumspflege an, der über die Vergabe des Linzer Literaturpreises entschied.

Richard Billinger (1890–1965)

Richard Billinger (1890–1965)

Billinger wurde in St. Marienkirchen bei Schärding geboren. Seine künstlerische Laufbahn begann er als Lyriker nach dem 1. Weltkrieg in Wien. Im Nationalsozialismus nahm Billinger als Dramatiker und Erzähler, ähnlich wie Hermann Heinz Ortner, unter allen aus Oberösterreich stammenden Schriftstellern eine führende Position ein. Die Vereinnahmung Billingers durch die Nationalsozialisten geschah u. a. durch die Übernahme und Wiederverwendung seiner Texte in neuen, veränderten Zusammenhängen. Damit sollte der Eindruck erweckt werden, der Autor sei ein Fürsprecher und Anhänger der NS-Ideologie. In vielen Stücken und Romanen Billingers fallen die Betonung von (männlicher) Körperlichkeit und Geschlechtlichkeit sowie die Dominanz starker Triebstrukturen auf. Die eigene Homosexualität war für Billinger eine wichtige schriftstellerische Motivation und ein literarisches Thema, mit dem er an einem Tabu rührte. Im Februar 1935 wurde Billinger verhaftet und der „widernatürlichen Unzucht“ angeklagt. Das Münchner Amtsgericht sprach ihn am 23. März 1935 frei. Eine Karikatur der Wiener Zeitung „Der Morgen“ nahm darauf Bezug.

In einem Bericht für den amerikanischen Geheimdienst reihte Carl Zuckmayr den früheren Weggefährten, Kollegen und Freund Billinger in der Rubrik „Nazis, Anschmeißer, Nutznießer, Kreaturen“ ein.

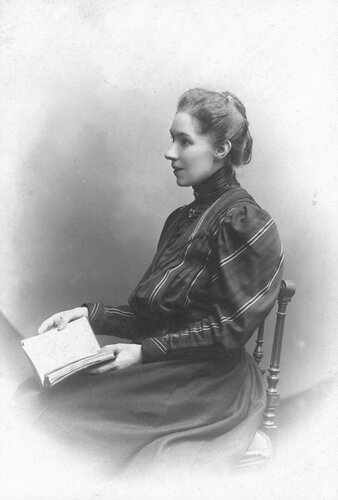

Erna Blaas (1895–1990)

Erna Blaas (1895–1990)

In vielen Gedichten betrieb Blaas seit Anfang der 1930er Jahren Propaganda für die Nationalsozialisten. Die früh verwitwete Gattin eines Arztes gehörte dem „Bund deutscher Schriftsteller Österreichs“ an, trat 1938 der NSDAP bei und wurde Mitglied der Reichsschrifttumskammer. Ihre Lyrik fand Aufnahme in Zeitschriften und Publikationen, denen eine zentrale Bedeutung innerhalb der deutschnationalen Literatur bzw. des NS-Literaturbetriebs zukam.

Arthur Fischer-Colbrie (1895–1968)

Arthur Fischer-Colbrie (1895–1968)

Der Lyriker Arthur Fischer-Colbrie kam in Linz zur Welt, wo er aufwuchs und die Schule besuchte. Das Studium der Rechte, der Deutschen Philologie und Musik führte ihn nach Wien, München, Innsbruck und Salzburg. In den 1920er Jahren arbeitete Fischer-Colbrie bei der Bank für Oberösterreich und Salzburg. 1925 heiratete er die Musikerzieherin und Komponistin Ida Zwerger (1894–1973). Als freier Schriftsteller und Journalist trat Fischer-Colbrie schon vor dem „Anschluss“ im Linzer Kulturleben in Erscheinung.

Ende Juni 1938 qualifizierte sich Fischer-Colbrie mit einer Abhandlung über den Reichsgau Oberdonau als Mitarbeiter für das Gaupresseamt. Als Mitglied des „Bundes deutscher Schriftsteller Österreichs“ erhielt er zwei Monate später Besuch von August Friedrich Velmede, der den Aufbau der Reichsschrifttumskammer in Wien leitete. Über Velmede bekam Fischer-Colbrie Kontakte zur Zeitschrift „Das Innere Reich“, zum NS-Autor Mirko Jelusich und zum Verlagswesen.

Bei der 1. Dichterwoche des Reichsgaues Oberdonau im März 1941 erhielt Fischer-Colbrie einen Anerkennungspreis. Bruno Brehm, der Herausgeber der Zeitschrift „Der getreue Eckart“, für die Fischer-Colbrie Beiträge schrieb, gratulierte seinem Autor aus diesem Anlass.

Franz Karl Ginzkey (1871–1963)

Franz Karl Ginzkey (1871–1963)

Franz Karl Ginzkey gehörte 1938 zu den Autoren, die sich im „Bekenntnisbuch österreichischer Dichter“ zum Deutschtum positionierten. Ginzkey war Mitglied im „Bund deutscher Schriftsteller“ und trat 1941 der NSDAP bei.

Aufgrund seiner NS-Vergangenheit entwickelte sich in den 1980er Jahren in seinem früheren Wohnort Seewalchen eine politische Diskussion zur Benennung einer Schule nach dem Autor.

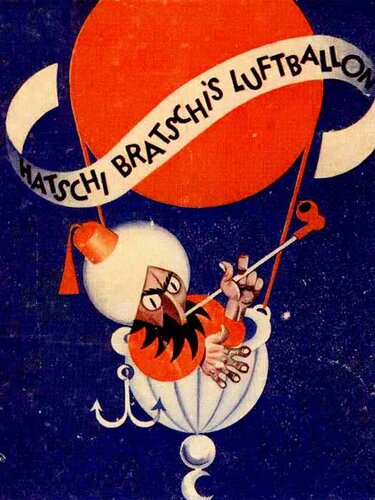

Während Ginzkeys Prosawerk nahezu vergessen scheint, zählt sein Kinderbuch Hatschi Bratschis Luftballon zu den „Klassikern“ der Kinderliteratur. Hatschi Bratschis Luftballon erschien erstmals im Jahr 1904, es folgten bis heute zahlreiche Neuauflagen. Die Illustrationen Ernst Dombrowskis aus den 1930er Jahren verstärkten den rassistischen Eindruck des Textes. Seit den 1950er Jahren wird eine geglättete Version des aus heutiger Sicht „unkorrekten“ Originaltextes aufgelegt: Hatschi Bratschi kommt nicht mehr aus dem „Türkenland“, sondern aus dem „Morgenland“, und aus den schwarzen Menschenfressern wurden freche Affen.

Hans von Hammerstein (1881–1947)

Hans von Hammerstein (1881–1947)

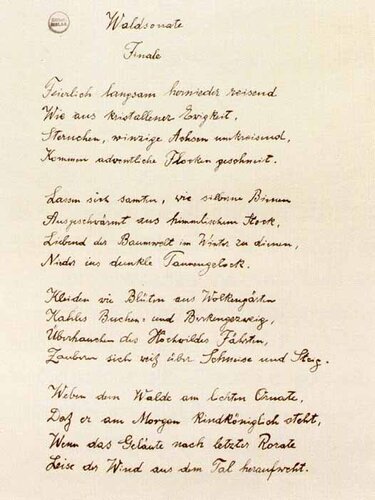

Als Schriftsteller fühlte sich Hammerstein der deutschen Romantik verbunden, besonders der Lyrik Josef von Eichendorffs. In den 1920er Jahren veröffentlichte er mehrere Erzählungen, Romane und Gedichtbände. Als Ehrenobmann und Förderer der „Innviertler Künstlergilde“ setzte Hammerstein Impulse für das literarische bzw. kulturelle Leben der Region und war publizistisch rege.

In den 1930er Jahren stieg Hammerstein in höhere politische Ämter auf. Als Sicherheitsdirektor für Oberösterreich, dann Justizminister und schließlich „Bundeskommissar für Kulturpropaganda“ gestaltete er die Politik unter Dollfuß bzw. Schuschnigg mit. Hammerstein verfolgte aufmerksam die politische Entwicklung im Deutschen Reich. In einer Rede anlässlich der Goethe-Feier in Linz am 12. März 1932 warnte er vor den Folgen des Führerkultes und der Massenkultur des Totalitarismus.

Am 21. Juli 1944, einen Tag nach dem Hitlerattentat in der „Wolfsschanze“, wurde Hammerstein auf seinem Anwesen Pernlehen bei Micheldorf festgenommen und ins Linzer Polizeigefängnis gebracht. Durch verwandtschaftliche Kontakte zu Adeligen aus dem Stauffenberg-Umkreis sowie gefundene systemkritische Schriften war Hammerstein ins Visier der Gestapo geraten. Am 17. Oktober 1944 wurde Hammerstein ins Arbeitserziehungslager Schörgenhub bei Linz überstellt. Anfang Mai 1945 kam er ins KZ Mauthausen, wo Häftlinge ihn bis zur Befreiung versteckt hielten. Die 10-monatige Haft schädigte die Gesundheit Hammersteins, der 1947 starb.

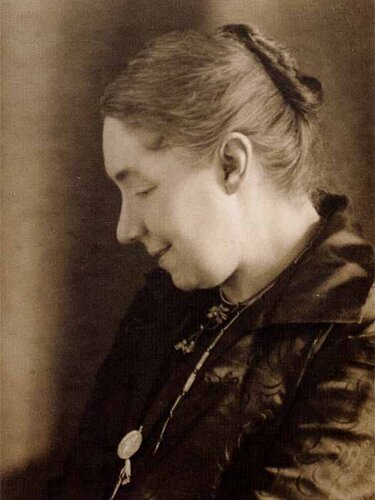

Enrica von Handel-Marzzetti (1871–1955)

Enrica von Handel-Mazzetti (1871–1955)

Die in Linz und Steyr lebende Autorin erzielte bis in die frühen 1920er Jahre schriftstellerische Erfolge. Ihre Romane und Erzählungen galten als mustergültige Beispiele der katholischen Literatur. 1933 trat sie aus dem P.E.N.-Club aus und wechselte auf die Seite der Deutschnationalen. Der Ständestaat beanspruchte die Werke der Autorin weltanschaulich für sich. Das literarische Ansehen Handel-Mazzettis konnten die Nationalsozialisten nicht leugnen, grenzten sie aber systematisch aus. Das Amt für Schrifttumspflege in Berlin stellte fest, dass die Autorin in der NS-Literatur „keinen Platz“ findet.

Josef Hieß (1904–1973)

Josef Hieß (1904–1973)

Nach dem „Anschluss“ rief Gauleiter Eigruber den Wanderlehrer und Organisationschef des „Deutschen Schulvereins Südmark“ Hieß, einen gebürtigen Niederösterreicher, nach Linz. Hieß wirkte hier seit 1940 als Gaugeschäftsführer des „Vereins für das Deutschtum im Ausland“. Dieser diente volkstumspolitischen Zwecken und war besonders im Kreis Budweis aktiv. In Schriften und Bühnenstücken, darunter Laienspielen, versuchte Hieß die Ideologie der Nationalsozialisten zu vermitteln. Zwischen 1963 und 1968 entstand nach einer Idee von Josef Hieß eine „Walhalla“ für die deutsche Literatur. Diese Weihestätte auf einem Hügel oberhalb des Ortes Offenhausen bei Wels erinnerte an einen germanischen Thingplatz. Sie entwickelte sich zu einem Kultplatz für die Ehrung von Schriftstellern deutschvölkischer bzw. -nationaler Prägung. Bis zur Auflösung 1998/99 durch die Bezirkshauptmannschaft Wels-Land kümmerte sich der „Verein Dichterstein Offenhausen“ um das Monument, welches heute nicht mehr besteht.

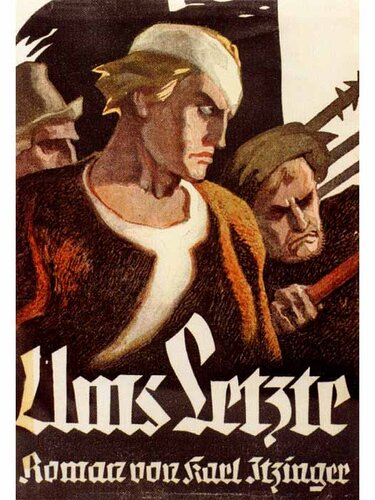

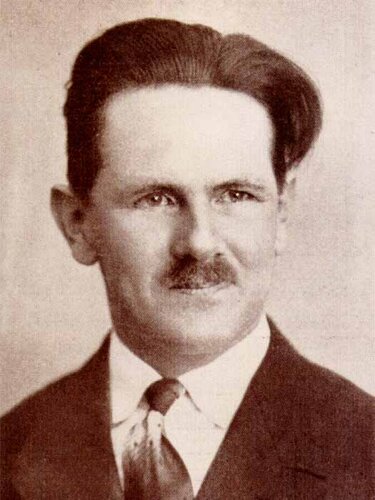

Karl Itzinger (1888–1948)

Karl Itzinger (1888–1948)

Der Rieder Karl Itzinger gehörte seit Mai 1938 der SA an und stieg bis zum Obersturmbannführer auf. Zwischen 1942 und 1944 trug er innerhalb der Landesbauernschaft Oberdonau die Verantwortung für die Schulung und Erziehung des bäuerlichen Nachwuchses. Als Günstling von Richard W. Darré, Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, wurde er zum Leiter der weltanschaulichen Abteilung im Reichsnährstand.

1933 veröffentlichte Itzinger den Roman Das Blutgericht am Haushamerfeld, den die Behörden wegen seiner antikatholischen Haltung zwei Mal beschlagnahmten. Er bildet den ersten Band der Trilogie Ein Volk steht auf!, die bis 1937 um die Bände Es muß sein! und Ums Letzte ergänzt wurde. 1939 schenkte Alfred Rosenberg die Romane Hitler zum 50. Geburtstag.

Itzinger interpretiert den oberösterreichischen Bauernkrieg im Sinne der NS-Geschichtsideologie bzw. Darrés Lehre von „Blut und Boden“. Zur Einweihung des Bauernkriegdenkmals auf dem Haushamerfeld am 15. August 1925 verfasste Itzinger ein Festspiel des deutschvölkischen Turnvereines Frankenburg. Im August 1938 wurde das Stück mehrmals auf der neu geschaffenen Thingspielstätte Oberdonaus in Leitrachstätten bei Frankenburg geboten. Es war eine der größten kulturellen Veranstaltungen nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Lande. Die Zuseher wurden mit Sonderzügen und Bussen befördert.

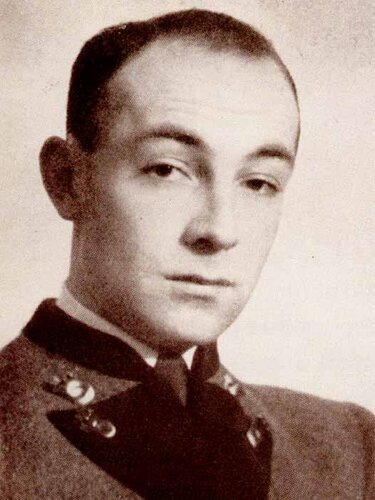

Linus Kefer (1909–2001)

Linus Kefer (1909–2001)

Der aus Garsten stammende Lehrer hatte im Sommer 1933 erste Berührungen mit dem Nationalsozialismus. Im September d. J. wurde er wegen des Verdachts, sich illegal für die NSDAP zu betätigen, aus dem Schuldienst entlassen. Nach dem „Anschluss“ fand er im Reichspropagandaamt in Linz eine Anstellung. Kefer arbeitete für die „Tages-Post“ und die „Volksstimme“. Unmittelbar vor seiner Einrückung 1940 wurde er zum Landesleiter der Reichsschrifttumskammer im Gau Oberdonau ernannt.

Alexander Lernet-Holenia (1897–1976)

Alexander Lernet-Holenia (1897–1976)

Seit 1926 hielt sich der Wiener Alexander von Lernet-Holenia regelmäßig in St. Wolfgang auf, dem Sommerdomizil seiner Familie. Lernet-Holenia, dessen schriftstellerische Qualitäten Hitler schätzte, lehnte die Nationalsozialisten ab und distanzierte sich von ihrer Weltanschauung. Nach dem „Anschluss“ konnte er mit Einschränkungen weiter veröffentlichen. 1941 wurde er Leiter der Heeresfilmstelle Berlin und arbeitete als Drehbuchautor. Unter seiner Mitwirkung entstand der Streifen Die große Liebe mit Zarah Leander, der größte filmische Erfolg der NS-Ära.

Josef Günther Lettenmair (1899–1984)

Josef Günther Lettenmair (1899–1984)

Lettenmair kam in Kremsmünster zur Welt und wuchs bei Zieheltern in Wien auf. Mitte der 1920er Jahre wurde er Schriftleiter beim „Welser Anzeiger“, 1935 Hauptschriftleiter bei der „Landpost“. Nach dem „Anschluss“ war er als stellvertretender Hauptschriftleiter für alle Heimatschriften des Reichsgaues Oberdonau zuständig, die im NS-Gauverlag in Linz erschienen. Bei der 1. Dichterwoche des Reichsgaues Oberdonau im März 1941 las Lettenmair aus seinem Hammerherren-Roman, der in der Eisenwurzen spielt. Er schildert die Heimkehr „eines ‚verlorenen Sohnes’ in sein Tal und seinen heimatlichen Lebens- und Pflichtenkreis“, wie die „Volksstimme“, das NS-Parteiorgan in Oberdonau, feststellte.

Am 17. November 1939 rückte Lettenmair zur deutschen Kriegsmarine ein. Als Schriftleiter war er für die Marine-Frontzeitschrift „Wir fahren gegen Engelland“ sowie die „Heulboje“ tätig. 1941 und 1943 überreichte die deutsche Kriegsmarine Lettenmair zwei Literaturpreise.

Richard Neudorfer (1900–1977)

Richard Neudorfer (1900–1977)

Neudorfer stammte aus Rüstorf bei Schwanenstadt, wuchs im Mühlviertel auf. Dort war er zunächst Volksschullehrer, ehe er an die Hauptschule Wels kam, deren Direktor er 1936 wurde. Er verfasste heimat- und naturkundliche Beiträge, u. a. für die Zeitschrift „Heimatgaue“. Im deutsch-völkischen Sinne schrieb er seine Romane Ein Rufer in deutscher Not und Unterm Fronjoch. Der Leopold-Stocker-Verlag bewarb Neudorfer nach 1938 als „Künder der Heimat des Führers“. 1939 bestimmte ihn August Zöhrer zum Kreisschrifttumsbeauftragten für Wels, 1941 rückte er zur Wehrmacht ein.

Hermann Heinz Ortner (1895–1965)

Hermann Heinz Ortner (1895–1965)

Der österreichische Ständestaat vergab 1934 erstmals einen Staatspreis zur Förderung und Auszeichnung von künstlerischen Leistungen in den Bereichen Literatur, Musik und bildende Kunst. Ortners Bewerbungsunterlagen für den Preis 1935 trafen erst nach Ablauf der Frist bei der Jury ein. Die Ablehnung des NSDAP-Sympathisanten Ortner dürfte aber politische Gründe gehabt haben.

Ortner lernte Berta Schirmer-Schermann, die Tochter eines jüdischen Staatsanwalts, 1921 im nordböhmischen Reichenberg kennen. Hier und später in Wien wirkte sie als Soubrette. Die 1922 geschlossene Ehe wurde 1927 geschieden. Die Beziehung war vom Neid Ortners auf den schauspielerischen Erfolg seiner Frau und Seitensprüngen überschattet. Am 3. Dezember 1941 wurde Berta Schirmer-Schermann ins Ghetto nach Riga deportiert, wo sie ermordet worden sein dürfte.

1928 lernte Ortner die Wiener Burgschauspielerin Elisabeth Kallina kennen. Sie war die Tochter eines jüdischen Rechtsanwalts und der Burgschauspielerin Anna Kallina. Durch die Hochzeit im Juli 1930 mit Kallina sicherte sich Ortner auch einflussreiche Verbindungen zu wichtigen Persönlichkeiten aus dem Theater und der Kulturpolitik. Die Ehe wurde im November 1937 geschieden. Ortner behauptete, er habe erst 1932 erfahren, dass sein Schwiegervater Jude war. Offiziell war es die Kinderlosigkeit des Paares, an der die Beziehung zerbrach.

Im August 1939 heiratete Ortner Gertraud Stenner. Über Vermittlung ihres Vaters, der Ortner kannte, war sie dessen Sekretärin geworden. Mit ihr gründete Ortner eine Familie. 1954 wurde aber auch diese Ehe geschieden.

Maria Peteani (1888–1960)

Maria Peteani (1888–1960)

Maria (von) Peteani, geborene Sauer, wurde 1888 in Prag geboren. Mit ihren Eltern übersiedelte sie 1890 nach Linz. Nach dem Tod ihres Ehemannes begann Peteani ihre Karriere als Schriftstellerin. Ihr erster Roman Das Glück der Hanne Seebach erschien 1920. In der Zwischenkriegszeit hatte Peteani mit zahlreichen Unterhaltungsromanen, in denen zumeist starke Frauenfiguren im Mittelpunkt standen, großen Erfolg. Der Erfolg wurde durch ihre Nichtaufnahme in die Reichskulturkammer in der NS-Zeit unterbrochen. Erst 1945 wurden die Romane Peteanis wieder aufgelegt. Die Autorin starb 1960 in Linz. 1908 heiratete Maria Sauer den aus Görz stammenden Opernsänger Eugen Ritter von Peteani-Steinberg. Die Ehe dauerte nur wenige Jahre: 1913 starb Eugen von Peteani unerwartet und ließ Maria von Peteani aufgrund nicht geregelter Erbverhältnisse völlig mittellos zurück. Peteani kehrte nach Linz zurück und begann noch während des 1. Weltkriegs mit dem Schreiben. Die begabte Künstlerin Peteani war nicht nur als Schriftstellerin tätig, sondern auch als Zeichnerin und Illustratorin. Für zahlreiche Bekannte, unter anderem Angehörige der mit ihr verwandten Familie von Johann Strauß, fertigte sie Ex-Libris-Zeichnungen. Für ihre Bücher entwarf sie eigene Illustrationen.

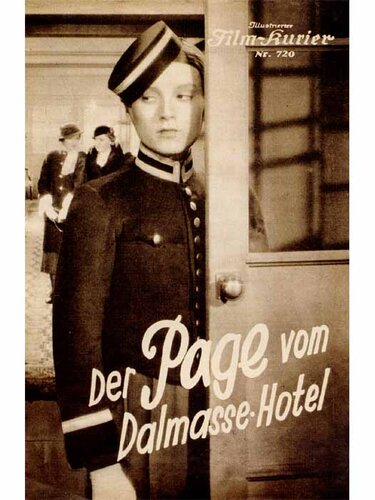

Um 1930 befand sich Maria Peteani am Höhepunkt ihrer schriftstellerischen Karriere. Ihre Bücher wurden in hohen Auflagen gedruckt, 1933 wurde ihr Roman Der Page vom Dalmasse-Hotel unter der Regie von Victor Janson mit Dolly Haas und Harry Liedtke in den Hauptrollen verfilmt.

Der „Anschluss“ Österreichs beendete Maria Peteanis erfolgreiche Karriere jäh. Die nach eigenen Angaben in „deutschem“ Bewusstsein erzogene Autorin scheiterte an der Aufnahme in die Reichskulturkammer. Ihre Großmutter mütterlicherseits war „Nicht-Arierin“. Sowohl Reichsschrifttums- als auch Reichsfilmkammer verweigerten die Aufnahme, Peteani wurde ihre Existenzgrundlage entzogen.

Maria Peteani konnte ihre Karriere erst nach 1945 wieder fortsetzen. Ihre Bücher erschienen in neuen Auflagen, der Roman Der Page vom Dalmasse-Hotel wurde in den 1950er Jahren mit Rudolf Prack in der Hauptrolle unter dem Titel Der Page vom Palasthotel ein weiteres Mal verfilmt. Neben Romanen verfasste die Schriftstellerin auch einen autobiografisch orientierten Bericht über Linz und Bad Ischl des beginnenden 20. Jahrhunderts sowie eine Biografie des mit ihr eng verbundenen Komponisten Franz Lehár.

Franz Tumler (1912–1998)

Franz Tumler (1912–1998)

Tumler wurde in Gries bei Bozen geboren, verlebte seine Kindheit und Schulzeit in Linz. In den 1930er Jahren arbeitete er als Volksschullehrer in Stadl-Paura und Buchkirchen bei Wels. Seit 1934 erschienen seine Gedichte und Erzählungen regelmäßig in der Literaturzeitschrift „Das Innere Reich“. Den „Anschluss“ Österreichs befürwortete Tumler in dem Heft „Österreich ist ein Teil des Deutschen Reiches“. Seit 1940 lebte er als freier Schriftsteller, ehe er sich 1941 freiwillig zum Kriegsdienst meldete. Tumler erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den 1. Preis für Dichtung des Reichsgaues Oberdonau (1941) sowie den Süddeutschen Literaturpreis (1942).

Hedda Wagner (1876–1950)

Hedda Wagner (1876–1950)

Die Linzer Dichterin und Komponistin Hedda Wagner war in den 1920er und 1930er Jahren in der sozialdemokratischen Kulturbewegung engagiert. Wegen ihrer politischen Positionierung war sie in der NS-Zeit mit Schreib- und Aufführungsverbot belegt. Wohl auch aufgrund ihres Geschlechts war sie damit einer doppelten Unsichtbarmachung ausgesetzt, ihr Werk ist heute nahezu unbekannt.

Carl Hans Watzinger (1908–1994)

Carl Hans Watzinger (1908–1994)

Watzinger wuchs in Steyr auf und war nach der Schulausbildung einige Zeit technischer Angestellter bei den Steyr-Werken. Während längerer Arbeitslosigkeit und Gemeindedienst begann er zu schreiben. Von 1936 bis 1938 hielt er sich in Jena auf, er knüpfte Kontakte zu den Verlegern Eugen Diederichs und Adam Kraft, die einige seiner Werke herausbrachten. Dichterische Erfolge erzielte Watzinger mit Erzählungen und Romanen zum Bauerntum.

Seit 1938 lebte Watzinger in Linz, er war für die „Tages-Post“, die „Volksstimme“ und die „Bauernzeitung“ des Reichsnährstands tätig. Während des Krieges war er beim Reichsnährstand für Agitation zuständig und wurde von Reichsminister Darré gefördert.

Johannes Würtz (1900–1967)

Johannes Würtz (1900–1967)

Der Linzer Würtz studierte Philosophie in Wien und Graz. 1928 ergriff er den Beruf eines Lehrers und wirkte schließlich als Studienrat an der Linzer Lehrerbildungsanstalt. 1943 wurde er Referent in der Kulturabteilung des Reichspropagandaamtes Oberdonau. Er verfasste Theaterspiele und veröffentlichte in mehreren Zeitschriften und Sammelwerken, etwa im Linzer Literaturjahrbuch „Stillere Heimat“. 1938 legte er Schriften vor, in denen er die Machtübernahme der Nationalsozialisten und den „Anschluss“ der „Ostmark“ ans Deutsche Reich aus der Sicht der Sieger darlegt.

Julius Zerzer (1889–1971)

Julius Zerzer (1889–1971)

Zerzer war aus Mureck gebürtig, wuchs in der Obersteiermark auf und studierte in Graz Germanistik und Anglistik. 1914 kam er nach Linz und arbeitete als Lehrer an der Realschule in der Fadingerstraße. Vorher schon versuchte er sich als Schriftsteller. Beim Ausbruch des 1. Weltkrieges meldete er sich mit der „Kriegsmesse 1914“ zu Wort, nach 1918 schrieb er Erzählungen.

In den 1920er und 1930er Jahren machte sich Zerzer als Lyriker einen Namen. Sein großes literarisches Vorbild war Stifter, mit dem er sich literarisch und in Aufsätzen auseinandersetzte. Bei den Nationalsozialisten besaß Zerzer großes Ansehen, nicht zuletzt wegen seiner deutsch-nationalen Gesinnung.

Autor: Arnold Klaffenböck

Kulturhauptstadt des Führers. Kunst und Nationalsozialismus in Linz und Oberösterreich. Dokumentation zur Sonderausstellung im Schlossmuseum Linz vom 17. 9. 2008 bis 29. 3. 2009 - ein Kooperationsprojekt des Oberösterreichischen Landesmuseums mit Linz09 Kulturhauptstadt Europas.