Fasten und rituelle Gebote

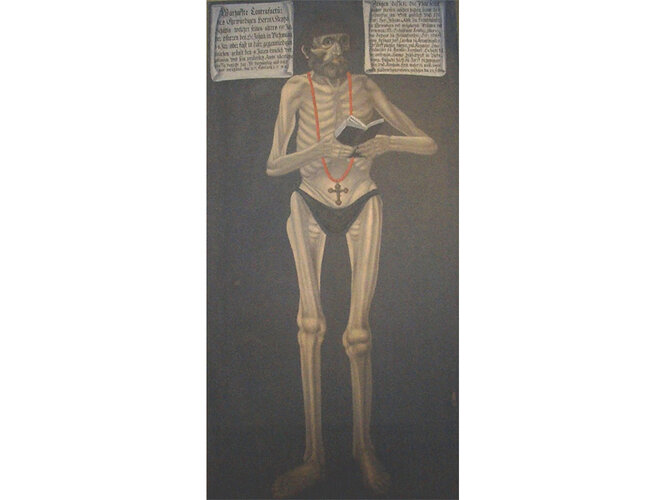

Fastengebote bzw. rituelle Speisetabus als Akt der Buße und Besinnung prägen bis heute den klösterlichen Speiseplan. Im Spätmittelalter waren pro Jahr noch rund 150 Tage als Fasttage deklariert!

Alle Brüder sollten, so etwa der hl. Franziskus von Assisi in seiner nicht bullierten Regel von 1209/10, vom „Fest Allerheiligen bis Weihnachten und von Epiphanie, als unser Herr Jesus Christus zu fasten begann, bis Ostern“ fasten.

Beim Generalkapitel zu Prémontré des Jahres 1630 wurde auch für die Prämonstratenser eine verbindliche Fastenordung beschlossen: Der Genuss der Fleischspeisen wurde von Septuaginta (= 9. Sonntag vor Ostern) bis Ostern, im ganzen Advent und an allen Mittwochen des Jahres verboten.

Die Klöster wichen aber nicht nur auf Gemüse, sondern auch auf die kostspieligen Fische und Eiergerichte aus. Der hl. Bernhard von Clairvaux verurteilte diese kulinarische Doppelmoral ganz unmissverständlich: „Nur der Fleischspeisen enthält man sich. Dafür werden in doppelter Menge gewaltige Fische im Ganzen aufgetischt. Wenn du dich an den ersten gesättigt hast und die zweiten anrührst, wirst du das Gefühl haben, von den Fischen noch gar nicht gekostet zu haben. Alles wird nämlich mit solcher Akkuratesse und Kochkunst zubereitet, dass die ersten Gänge die letzten nicht stören und die Sättigung den Appetit nicht mindert, selbst wenn du schon vier oder fünf Gerichte hinuntergeschlungen hast.“

Verschärft wurden diese kirchlichen Speiseeinschränkungen durch das Laktizienverbot, das auch Nahrungsmittel aus tierischen Fetten oder aus Milch untersagte.

Die Begriffe Fasten und Abstinenz werden heute oft durcheinandergebracht. Dabei bestehen zwischen beiden Unterschiede.

Die Begriffe Fasten und Abstinenz werden heute oft durcheinandergebracht. Dabei bestehen zwischen beiden Unterschiede.

Unter Fasten versteht man traditionellerweise den Abbruch von Speise und Trank. Abstinenz bedeutet hingegen lediglich die Enthaltung von Fleischspeisen.

Fastendispens

Die Gelegenheit, die Fastenzeit etwa anlässlich hoher Besuche oder an Festtagen der Heiligen unterbrechen zu dürfen, nahm man in den Klöstern besonders gerne wahr. Fastendispens galt im Besonderen auch für Kranke.

Trotz Abstinenzgebot konnte ein guter Stiftskoch kulinarische Höhenflüge bescheren: So servierte man beispielsweise an einem normalen Freitag dem Abt von Mondsee und seinen Gästen unter anderem „Bachfisch, geselchte Fisch, Schnekhen“ und Siedfisch zum Prandium (dem Frühmahl, heute etwa das Mittagessen). Zum Abendessen wurden „Einmachfisch, Siedfisch und ausgeleste Krebse“ aufgetischt (laut Speisezettel vom 6. Oktober 1730).

Fische waren aber schon damals in unseren Breiten kostspielig: So gab beispielsweise der Schlierbacher Abt Joseph Eysn (reg. 1740-1772) zu bedenken, dass die Einhaltung des Fleischverbots auch eine Kostenfrage darstelle, denn Fische seien nur schwer zu erhalten (etwa in eigenen Fischteichen), andere Fastenspeisen könnten hingegen nur mit großem finanziellem Aufwand beschafft werden. Mit Fischen und Krebsen, sonstigen Schalentieren, Schnecken sowie Süßigkeiten (Torten und Konfekt) war vor allem auf der Abttafel für Abwechslung gesorgt.

Die Klosterköche entwickelten zudem eine ungeheure Fantasie und Meisterschaft, um z. B. aus einem (nicht erlaubten) Hirschbraten einen (erlaubten) Hecht zu machen oder aus Speck einen Weißfisch. Aber auch der umgekehrte Vorgang diente dazu, die Fastenregeln zu umgehen, ohne dass dabei das Gewissen allzu stark belastet werden musste: Da wurde schlicht ein (verbotenes) Spanferkel in Form eines (erlaubten) Karpfen serviert oder ein als Fisch getarnter Schweinskopf. Der falsche Hase und ähnliche Gerichte in den alten Kochbüchern erinnern noch heute an diese kulinarischen Spitzfindigkeiten.

Marzipan, dem auch in der Arzneimittelkunde eine bedeutende Rolle zukam, galt als beliebte Fastenspeise.

Marzipan, dem auch in der Arzneimittelkunde eine bedeutende Rolle zukam, galt als beliebte Fastenspeise, nachdem Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert festgehalten hatt, dass diese „verzuckerten Gewürze“ das Fasten nicht brechen würden.

Autor: Hannes Etzlstorfer, 2007

Kulinarisches Kloster. Zwischen Festmahl und Fastenküche - Dokumentation zur Ausstellung im Stift Schlägl/Meierhof vom 25. Mai bis 30. September 2007.