Im Mittelalter geisterte an den herrschaftlichen Tafeln ständig die Angst herum, beim Essen vergiftet zu werden. Vergiften bot aber nicht nur im weltlichen Bereich eine sprichwörtlich todsichere Möglichkeit, ohne Kampf unliebsame Gegner loszuwerden. Auch die Kirchengeschichte ist diesbezüglich reich an Beispielen:

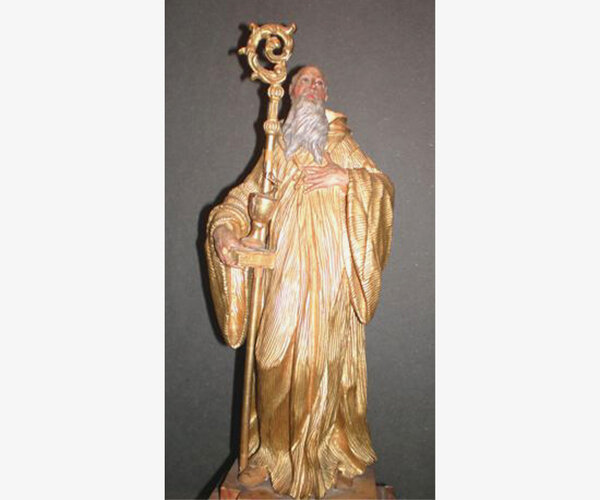

Der hl. Benedikt von Nursia, sollte als neuer Abt des Klosters Vicovaro ob seiner klösterlichen Zucht und Strenge von seinen Mönchen vergiftet werden, was nur durch Gottes Zutun vereitelt werden konnte.

Weniger Glück hatte da hingegen der Salzburger Erzbischof Eberhard IV. von Starhemberg, der 1429 nach nur zwei Jahren Amtszeit durch Gift verstarb.

Papst Johannes XXII. (1298-1358) stand am Anfang seines Pontifikats ebenfalls mehrmals als Ziel von Giftattentaten fest.

Beim Giftmord am Lambacher Abt Plazidus Hieber (1615-1678)

kennen wir auch kulinarische Details der todbringenden Kost: „Vergiftete Apfelküchle“.

Im Schatten dieser dramatischen Beispiele stehen die Lebensmittelvergiftungen - hervorgerufen durch Parasiten, Bakterien oder Pilze, durch Kontamination mit toxischen Schwermetallen, Chemikalien oder fehlende Hygiene. In der Vergangenheit verursachten verunreinigtes bzw. ungeeignetes Geschirr oder Besteck oft Vergiftungserscheinungen, weshalb viele Kochbücher seit dem späten 18. Jahrhundert ihr besonderes Augenmerk falschem Geschirr widmeten.

Autor: Hannes Etzlstorfer, 2007

Kulinarisches Kloster. Zwischen Festmahl und Fastenküche - Dokumentation zur Ausstellung im Stift Schlägl/Meierhof vom 25. Mai bis 30. September 2007.