Fleisch und Milchprodukte: von einer großen Vielfalt

„Auf Fleisch vierfüßiger Tiere sollen alle verzichten, außer die ganz schwachen Kranken“, merkt der Hl. Benedikt in seiner Ordensregel an. Nicht lange hielt sich diese Einschränkung, wie etwa die spätmittelalterlichen Klosterspeisezettel des Stiftes Mondsee mit den verzeichneten Lungenbraten, Jungfernbraten („Jungfraubradel“), Schinken des Schweines („Hammen“) wie auch Spanferkel („Spenfakhel“) verraten.

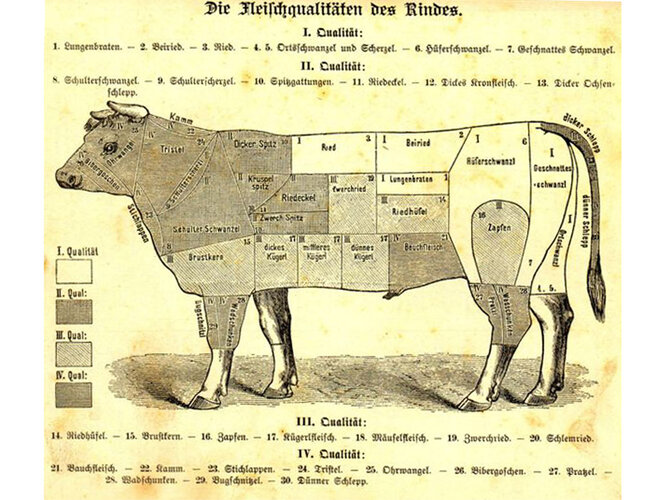

Auch hier finden wir einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Fleischgenuss und hierarchischer Machtposition. Das beste Stück Fleisch (darunter auch Wild) wurde stets dem Abt zugeteilt, während an der Konventtafel die weniger guten Stücke wie Brädl oder Innereien aufgetischt wurden. Wildbret blieb hingegen ob des adeligen Jagdprivilegs über Jahrhunderte der äbtlichen Tafel vorbehalten und gilt als Indikator des Standesunterschiedes zwischen Abt und Konvent.

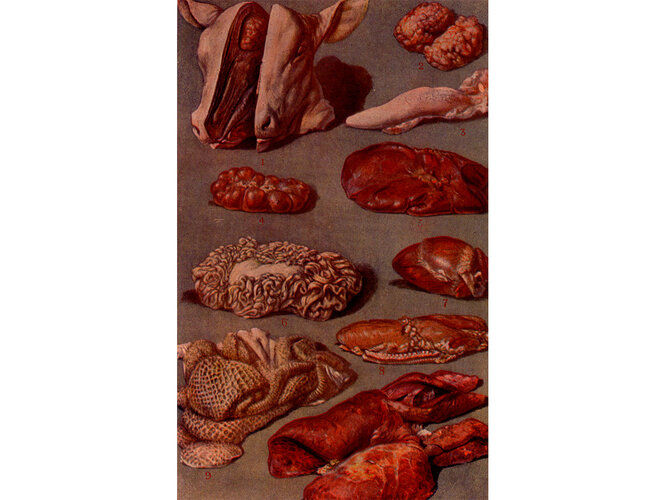

Unter Innereien versteht man die essbaren inneren Organe von Wild und Geflügel, wobei die wichtigsten Innereien Herz, Leber, Niere, Zunge, Magen, Kutteln, Hirn und Lunge darstellen. Die kulinarische Bewertung der Innereien von Tieren schwankte im Laufe der Geschichte immer wieder zwischen Hochschätzung und Tabuisierung, wobei die Ablehnung einzelner Innereien auch auf soziale, öknomische wie auch religiöse Gründe zurückgeführt wird.

Unter Innereien versteht man die essbaren inneren Organe von Wild und Geflügel, wobei die wichtigsten Innereien Herz, Leber, Niere, Zunge, Magen, Kutteln, Hirn und Lunge darstellen. Die kulinarische Bewertung der Innereien von Tieren schwankte im Laufe der Geschichte immer wieder zwischen Hochschätzung und Tabuisierung, wobei die Ablehnung einzelner Innereien auch auf soziale, öknomische wie auch religiöse Gründe zurückgeführt wird.

Während man den Genuss von Hirn und Herz oft als Ursache für Schwermut deutete, galt das Essen des Kopfes als ein Zeichen des Sieges.

Innereien der verschiedensten Tiere werden in den historischen Kochbüchern als besondere Leckerbissen gefeiert, wie viele der einstigen Rezepte belegen, die uns heute allerdings das Grausen lehren würden. So finden wir etwa in Marx Rumpolts Ein new Kochbuch von 1581 ein Rezept von Ochsenaugen, die, mit Kräutern gehackt und mit Eidotter verschlagen, auf Weißbrotschnitten herausgebacken wurden.

Eine besondere Spezialität des 18. Jahrhunderts stellte beispielsweise auch in Eierteig gebackenes Kalbshirn dar, das man in einer Rindsuppe aufkochte, mit ein wenig Einbrenn verdickte und mit Muskat, Safran, Wein und Zucker versetzte oder einfach trocken mit Zucker und Zimt aß.

Ein Vergleich mit klösterlichen Speisezetteln belegt, dass Innereien nur bei der Konventtafel, nicht aber auf der Abttafel üblich waren.

Rinder, Schafe und Ziegen wurden auch in den Klöstern vor allem wegen ihrer Milchproduktion domestiziert, die ihrerseits wieder den Ausgangspunkt für verschiedenste Produkte wie Käse, Rahm, Butter, Butterschmalz und dgl. bildet. Wie aus barocken Einkaufslisten des Stiftes Schlägl hervorgeht, wurden zudem auf den Linzer Märkten Schmalz, Brezeln, auch Schweinefleisch, Rinder, Kälber, Schafe, Hühner, Kapaune, Tauben, Vögel sowie Brat- und Leberwürste dazugekauft.

Die Gans stand, wie die alten Aufzeichnungen belegen, schon seit jeher am Festtag des hl. Martin auf dem klösterlichen Speisezettel. Die so genannte Martinsgans (auch: Martinigans) markiert kulinarisch den Festtag des großzügigen Mantelspenders und Bischofs Martin von Tours (~316–8. 11. 397): den 11. November (Tag der Beisetzung des Heiligen).

Die Gans stand, wie die alten Aufzeichnungen belegen, schon seit jeher am Festtag des hl. Martin auf dem klösterlichen Speisezettel. Die so genannte Martinsgans (auch: Martinigans) markiert kulinarisch den Festtag des großzügigen Mantelspenders und Bischofs Martin von Tours (~316–8. 11. 397): den 11. November (Tag der Beisetzung des Heiligen).

Dieses deftige Novembergericht erinnert im Grunde auch an den traditionellen Schlachttermin im Spätherbst. Da zu Martini das Vieh geschlachtet wurde, das aus Kostengründen nicht den ganzen Winter hindurch gefüttert werden konnte, kamen zu Martini auch die Gänse in die Bratpfanne. Vielfach bot dieser Gänsebraten zu Martini den letzten erlaubten Leckerbissen vor dem großen Fasten im Advent, der sich in früheren Zeiten noch über sechs Wochen hinzog.

Diese Aspekte werden jedoch heute vor allem von jener Legende überlagert, derzufolge sich der bescheidene Heilige in einem Stall versteckt habe, um der Wahl zum Bischof zu entgehen. Dort hätten ihn die Gänse durch ihr Schnattern verraten, was ihnen an seinem Festtag schließlich den letalen Platz in der Pfanne sichern sollte. Einer anderen Überlieferung verdanken wir die Legende, dass eine Schar schnatternder Gänse, die in die Kirche watschelten, Martin bei der Predigt unterbrochen hätten, daraufhin gefangen genommen und zur Mahlzeit verarbeitet worden sei.

Selbst in den alten Wetterregeln begegnet uns die Martinsgans: „Ist die Martinsgans am Brustbein braun, / wird man mehr Schnee als Kälte schaun. Ist sie aber weiß, / kommt weniger Schnee und Eis.“

Autor: Hannes Etzlstorfer, 2007

Kulinarisches Kloster. Zwischen Festmahl und Fastenküche - Dokumentation zur Ausstellung im Stift Schlägl/Meierhof vom 25. Mai bis 30. September 2007.