Anton Bruckners Werk

Zwei Schwerpunkte – Kirchenmusik und Symphonik – bestimmen Bruckners kompositorisches Schaffen; einen Sonderplatz nimmt das Streichquintett ein. Überdies existerien Lieder, Männerchöre, Klavier- und Kammermusik.

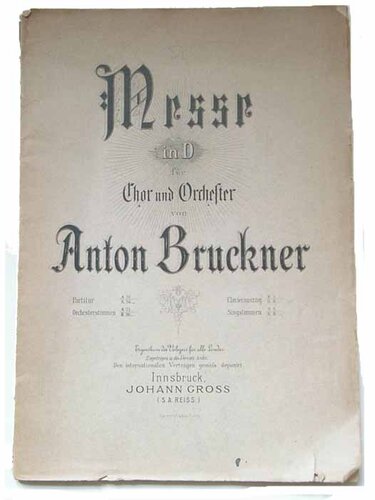

Sakrale Musik

Biografisch bedingt wandte sich Bruckner zunächst weltlichen Gebrauchskompositionen sowie der Kirchenmusik zu. Schon die so genannte Windhaager Messe, im Alter von knapp 20 Jahren geschrieben, zeigt seine Vertrautheit mit gängigen Satz- und überlieferten Ausdrucksmodellen. Im Requiem und der Missa solemnis steht eine Auseinandersetzung mit der Wiener Klassik (Joseph Haydn, besonders aber Wolfgang Amadeus Mozart) im Vordergrund. In den drei großen Messen (d-Moll, e-Moll, f-Moll) folgte Bruckner – der Großkonzeption nach – Schuberts Typus der Kantatenmesse, aber auch der „Palestrina-Stil“ in Konfrontation mit modernen Ausdrucksmitteln hinterließ Spuren (Messe e-Moll). Die Rezeption „Alter Musik“, d. h. vor allem jener der Renaissance, ist überdies in einigen kirchentonal angelegten Motetten merkbar (z. B. im phrygischen Vexilla regis oder lydischen Os justi).

Viele dieser kleinen Kompositionen weisen eine schlichte Satzweise bei konzentriertestem Ausdruck auf, wie etwa das Locus iste zeigt. Bruckners Vertonung des Te Deum zeigt deutlich die Erfahrungen des Symphonikers. In den Psalmvertonungen mischen sich Einflüsse aus der Tradition (Joseph Haydn, Felix Mendelssohn Bartholdy sowie eine strenge Kontrapunktik) mit Bruckners symphonischem Personalstil.

Symphonische Musik

Die dezidierte Hinwendung zur Symphonik wurde im Wesentlichen von drei Persönlichkeiten bestimmt, nämlich von den beiden Lehrern Otto Kitzler und Ignaz Dorn sowie von dem engagierten Förderer Moritz von Mayfeld, der den Kompositionsschüler – laut dessen eigener Aussage – ins Symphonische „hineingetrieben“ hatte.

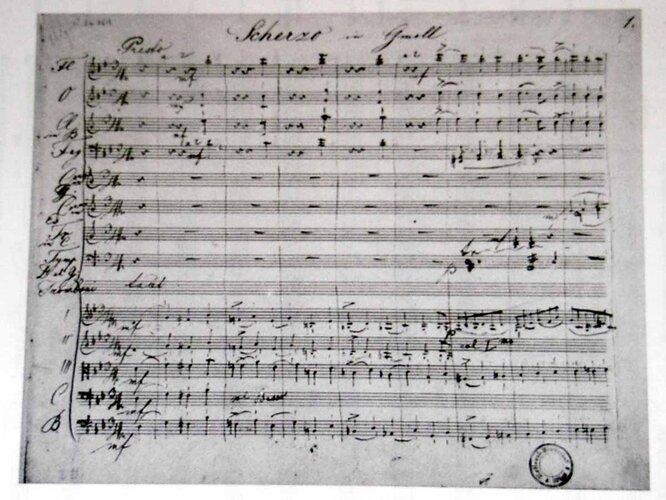

Das von Beethoven her kommende viersätzige Formschema mit ausgedehntem Scherzo bleibt in sämtlichen Symphonien unangetastet; ebenso lassen sich in der Gestaltung der langsamen Sätze und der Gesamtausrichtung auf das Finale hin Rückbezüge auf das genannte Vorbild erkennen. Haben im Weiteren Franz Schubert - mit der großräumigen, „epischen“ Disposition, unvermittelten Zäsuren und Anleihen bei dessen Harmonik - sowie Wagner und Liszt - in Zitatpraxis, Chromatik, Instrumentation und einzelne Klangeffekten - Einflussgrößen dargestellt, erweist sich dennoch Bruckners symphonisches Konzept als neuartig. Die streng durchgeführte Dramaturgie wird - vor allem in den Ecksätzen - wesentlich von einer blockhaften Reihung bestimmt, wobei die Gesamtanlage jeweils aus kleinsten Bauelementen konsequent herausentwickelt wird. Neben spezifischen Ausdrucksmodellen wie „Choral“, „Ländler“ oder Zitaten - etwa aus Musikdramen Richards Wagners oder eigenen Messkompositionen - sowie gewaltigen Steigerungszügen mit jähen Abbrüchen sind im Weiteren kontrapunktische Verdichtung und eine registerartige, zum Teil von der Orgel her kommende Instrumentationsweise für Bruckners Werk typisch.

Eigenständiger Symphonie-Typus

Bruckners freier Umgang mit traditionellen Modellen und Ausdruckscharakteren, daneben aber seine hochmoderne, rückhaltlos kühne Tonsprache haben am Ende der Gattungsgeschichte zu einem völlig eigenständigen Typus der Symphonie geführt, der zugleich nicht unbedeutende Perspektiven in Richtung Neue Musik freigegeben hat.

Autor: Erich Wolfgang Partsch, 2008