Musik von ~ 1600–1750 in Oberösterreich

Barock

Monodie

Die große Neuerung in der Musik des 17. Jahrhunderts war die Monodie: der mit Generalbass begleitete Gesang, der - klassisch-antiken Anschauungen folgend - dramatische Effekte ermöglichte und so unter anderem die Grundlagen für Oper und Oratorium bildete. In Italien entwickelt und zum ersten Höhepunkt geführt, kamen die neuen Formen auch nördlich der Alpen bald in Mode. Am Wiener Kaiserhof, der eine der führenden Musikkapellen Europas unterhielt, beschäftigte man italienische Komponisten, welche die neuen Formen bereits zur Vollendung gebracht hatten. Da der Klerus mit dem Kaiserhof in enger Verbindung stand und deshalb auch ein reger Musiker- und Repertoireaustausch gepflegt wurde, erklangen die neuen Kompositionen bald in den großen Stiften, allen voran in Kremsmünster. Aber auch die Jesuiten, die mächtigen Träger der Gegenreformation, bedienten sich der neuen musikalischen Formen und schufen mit ihren ordenseigenen musikalischen Dramen eine Gattung, die lange bestehen sollte und das kulturelle Bild in den großen landesfürstlichen Städten Oberösterreichs nachhaltig beeinflusste.

Der nachweisbar erste Komponist in Oberösterreich, der generalbassbegleitete Vokalwerke verfasste, war der Garstener Organist und Regens chori Sebastian Ertl (~ 1555–1618). Seine Werke, die in mehreren in München gedruckten Bänden erhaltenen sind, stehen in der Tradition eines Andrea und Giovanni Gabrieli.

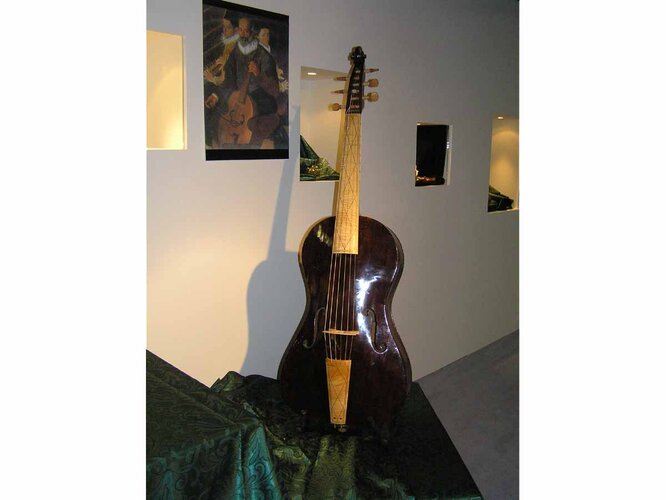

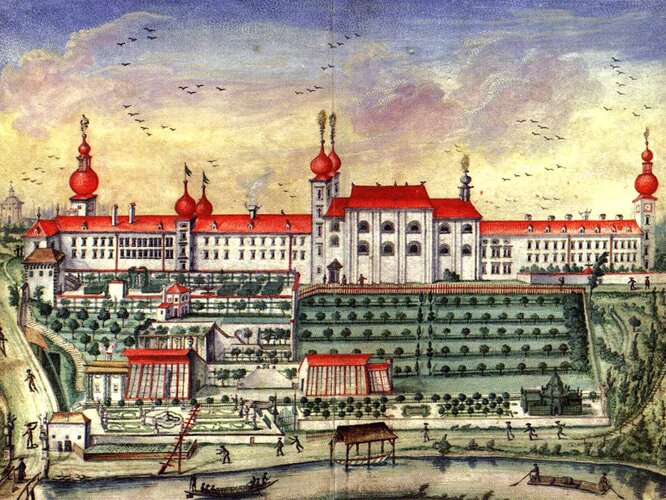

Musikpflege im Stift Kremsmünster

Über die Anfänge barocken Musizierens ist man aus dem Stift Kremsmünster am besten unterrichtet, da hier, im Vergleich zu allen anderen Klöstern, auch Repertoire aus dem frühen 17. Jahrhundert erhalten ist. An erster Stelle sei in diesem Zusammenhang Benedikt Lechler (1594–1659) genannt, der ab 1628 die Leitung der Stiftsmusik innehatte und auch als Komponist in Erscheinung trat. Er beschaffte eine Reihe an neu erschienenen Notenmaterialien und kopierte selbst Werke, die er als aufführenswert erachtete. In den Jahren 1632 und 1633 weilte er in Rom, von wo er ebenso Musikalien mit nach Kremsmünster nahm. Unter diesen befanden sich etwa Psalmkollektionen von Alessandro Grandi oder Stefano Bernardi. Lechlers Verbindungen reichten weit über Kremsmünster und Oberösterreich hinaus. So hatte er ebenso Kontakte nach Wien, Graz, Salzburg und München als auch nach Mailand, Padua, Venedig und natürlich nach Rom. Enge Beziehungen unterhielt er zum Komponisten Johann Stadlmayr († 1648), der wiederum einen Band Musica super cantum gregorianum Abt Anton Wolfradt von Kremsmünster widmete (1625).

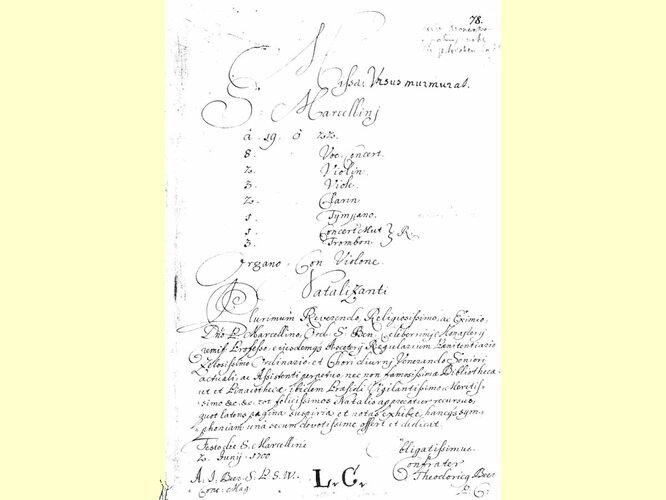

Unter Lechlers Nachfolgern als Chorregenten, Oddo Wengermayr (1622–1703) und Matthäus Eisnetzhammer (1614–1686), kamen Kompositionen allerneuester Mode ins Stift, darunter Größen wie Felice Sances (~ 1600-1679), Antonio Bertali (1605-1669) oder Johann Heinrich Schmelzer (~ 1620-1680). Viele dieser Werke haben sich bis heute als Unikate in Kremsmünster erhalten. Doch auch im Stift selbst wirkten immer wieder Komponisten, die sich vom Durchschnitt abhoben. Nach Lechler wäre vor allem der Stiftsorganist Wolf Stephan Hieber (~ 1675–1733) zu nennen.

Musikpflege im Stift Lambach

Stift Lambach, das mit Kremsmünster enge Beziehungen unterhielt, verfügte ebenso über profunde Komponisten, von denen zumindest einige nicht unerwähnt bleiben sollen. So wirkte dort unter anderem einer der ersten Lehrer Johann Beers, Benjamin Ludwig Ramhaufski (1631–1694), als Organist und Komponist. Er schrieb zwei Schuldramen für die Salzburger Universität, die jedoch als verloren gelten; dem Abt von Kremsmünster – Ehrenbert Schreyvogel – widmete Ramhaufski 1670 eine groß angelegte Messe, die sich im Stift erhalten hat und die ähnlichen Werken von Giovanni Felice Sances und Johann Heinrich Schmelzer um nichts nachsteht.

Am bedeutendsten war aber wohl Romanus Weichlein (1652–1706), ein gebürtiger Linzer, der im Stift zum Priester geweiht wurde und später als Stiftsorganist und Bibliothekar wirkte. Neben kirchenmusikalischen Werken stammt auch die Sonatensammlung Encaenia musices aus seiner Feder. Die zwölf, für vierstimmigen Streichersatz und Generalbass konzipierten Werke, die gelegentlich um zwei Trompeten erweitert werden, waren unzweifelhaft von ähnlichen Schöpfungen des Salzburger Hofkapellmeisters Heinrich Ignaz Franz Biber inspiriert worden.

Auch in Balthasar Hochreither (~ 1668–1731) verfügte man in Lambach über einen ausgezeichneten Organisten und Komponisten. Nach dessen Dienstzeit im Stift wurde er 1721 einer der Organisten am Salzburger Dom. Seine Werke sind vor allem durch Mehrchörigkeit und reiche Instrumentalbesetzung geprägt.

Musikpflege der Jesuiten

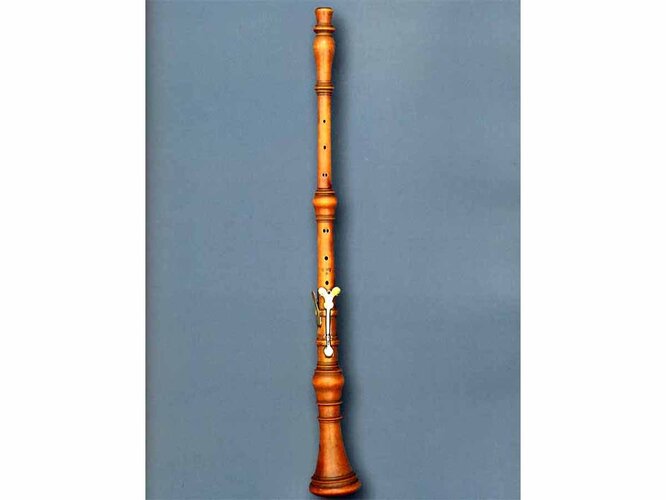

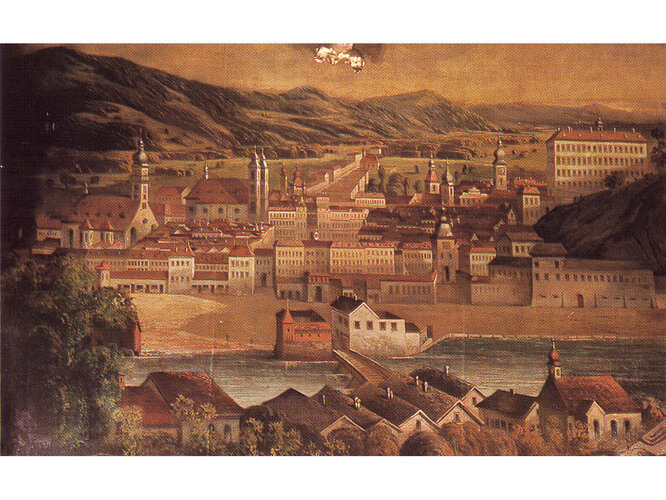

Der Glanz barocker Musik konnte sich aber nicht nur in den großen Stiften entfalten, sondern auch in den Städten. Hier waren es vor allem die Jesuiten, die das kulturelle Leben prägten. Eine erste Niederlassung des Ordens in Oberösterreich wurde 1600 in Linz gegründet, der zwei Jahre später ein Gymnasium angeschlossen wurde. Steyr folgte 1630. Für die Jesuiten war Musik ein nützliches Instrument zur geistlichen Erziehung. Neben den gängigen musikalischen Erscheinungsformen (Kirchen- und Tafelmusik) etablierte sich das Ordensdrama, das ursprünglich einmal jährlich zu Prämienverleihungen abgehalten wurde. Der musikalische Anteil dieser Schauspiele war sehr hoch und enthielt Chöre, Einleitungs- und Zwischenaktmusiken. Die Libretti waren moralisch-religiösen bzw. didaktisch-pädagogischen Inhalts und wurden meist von Mitgliedern des Ordens, von Lehrern oder begabten Zöglingen verfasst.

Ein Blick in den Spielplan der Linzer Jesuiten gibt Auskunft über die Qualität der dort gebotenen Dramen: Ferdinand Tobias Richter (1649–1711), Wiener Hoforganist und Lehrer Kaiser Leopolds I., schrieb die Musik zu Fidelis amor und Poenitens Coronatus (1690) sowie zu Altera Bethlehem (1684), der Jesuit Bernhard Staud (Staudt) (1654-1712), ein bekannter Wiener Kapellmeister, zu Victricis innocentiae (1698) und der St. Florianer Stiftsorganist Melchior Kämpfl (~1670-1727) zu Bacqueville Normandiae Comes (1714).

Nach der Aufhebung des Jesuitenordens in Österreich (1773) hielten sich dessen Traditionen im Volk. So dürfte das bis heute gepflegte Antlass-Singen in Traunkirchen auf die Jesuiten zurückzuführen sein.

Erste Opernaufführung

Im 17. und 18. Jahrhundert weilte der Kaiserhof immer wieder in Oberösterreich. Zu diesen Anlässen wurden Festivitäten begangen, in deren Rahmen zahlreiche musikalische Werke vorgetragen wurden. Aufführungen von kleineren dramatischen Werken, die in Linz und Steyr dargebracht wurden, waren selbstverständlich. So fällt auch die erste Opernaufführung in Linz bzw. Oberösterreich in diese Zeit: Als Kaiser Leopold I. mit seiner Gemahlin Eleonora Magdalena Theresia 1677 in Linz weilte, gelangte ihnen zu Ehren Antonio Draghis (1635–1700) Hercole acquistatore dell’immortalitá zur Aufführung. Dramatische Werke Draghis erklagen in den folgenden Jahren vielfach in Linz, so L’ ingegno a sorte (1680), La forza dell’ amicicia (1681 und 1694), Gl’ elogii, Tullio Hostilio und ein Intermedio (1684).

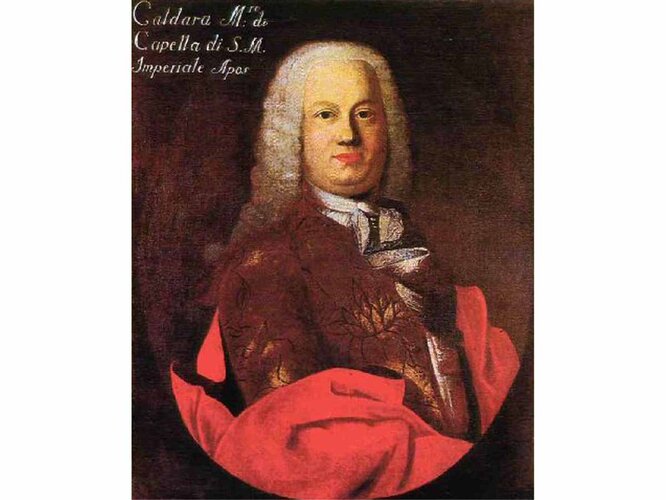

Nach einer längeren Pause, in der nichts über Aufführungen musikdramatischer Werke bekannt ist, wurde in Linz erst wieder 1732 eine größere Oper aufgeführt. Die Erbhuldigung der Stände bot Anlass, nun in Anwesenheit Kaiser Karls VI. Antonio Caldaras Asilo d’amore zum Mittelpunkt äußerst prachtvoller Festveranstaltungen werden zu lassen. Die Präsenz des Monarchen, der zu Zwecken der Jagd auch das Salzkammergut und Wartenburg bei Vöcklabruck besuchte, wurde dort mit musikalischen Aufführungen umrahmt. In Gmunden ist etwa die Produktion einer Messe von Johann Joseph Fux belegt, in Wartenburg die einer Pastorale von Georg Reutter dem Jüngeren.

Verbindungen zum Kaiserhof

Aber auch in den Klöstern und Stiften prägte die enge Verbindung zum Wiener Kaiserhof das Musikleben, wie erhaltene Repertoarien bzw. musikalische Bestände eindrucksvoll belegen. Zu den in dieser Zeit am meisten vertretenen Komponisten zählen wohl Johann Joseph Fux (1660–1741) und Antonio Caldara (1670–1736), Kapellmeister und Vizekapellmeister von Kaiser Karl VI. in Wien. Ihre Werke finden sich vor allem in den Beständen von Kremsmünster, wo viele davon als Unikate vorhanden sind. Gerade Fux, der durch seine Schrift Gradus ad Parnassum auch als Musiktheoretiker eine internationale Kapazität war, prägte den musikalischen Stil der Zeit wie kein anderer, der in weiterer Folge vielfach von den Klosterkomponisten, die ein wichtiges Bindeglied zum beginnenden „Klassischen Stil“ darstellen, nachgeahmt wurde.

Klosterkomponisten

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts - und somit bereits der Klassik zuzurechnen - stößt man gerade in Oberösterreich auf viele namhafte Vertreter dieser Klosterkomponisten, die das barocke Erbe weiter tradierten, jedoch volkstümlicher gestalteten und somit schon die neue Zeit vorwegnahmen. Die bedeutendsten Komponisten unter ihnen waren Franz Joseph Aumann (1728–1797) in St. Florian, Franz Sparry (1715–1767) und Georg Pasterwitz (1730–1803) in Kremsmünster, aber auch Johann Michael Haydn (1737–1806), dessen freundschaftliche Beziehungen zu Lambach von großer Bedeutung für Oberösterreich waren.

Die Werke der Klosterkomponisten waren für lange Zeit nicht nur in den großen Stiften, sondern auch in Landkirchen omnipräsent. Diese prägten die musikalische Kultur Oberösterreichs nachhaltig. Im so genannten „Bauernbarock“ findet man Elemente daraus noch in der Volksmusik im 19. Jahrhundert, aber auch der junge Anton Bruckner (1824–1896) war noch von den Werken dieser Klosterkomponisten beeinflusst.

Hier sei noch auf zwei bedeutende Komponisten aus Oberösterreich hingewiesen: Johann Beer und Rupert Iganz Mayr.

Hier sei noch auf zwei bedeutende Komponisten aus Oberösterreich hingewiesen: Johann Beer und Rupert Iganz Mayr.

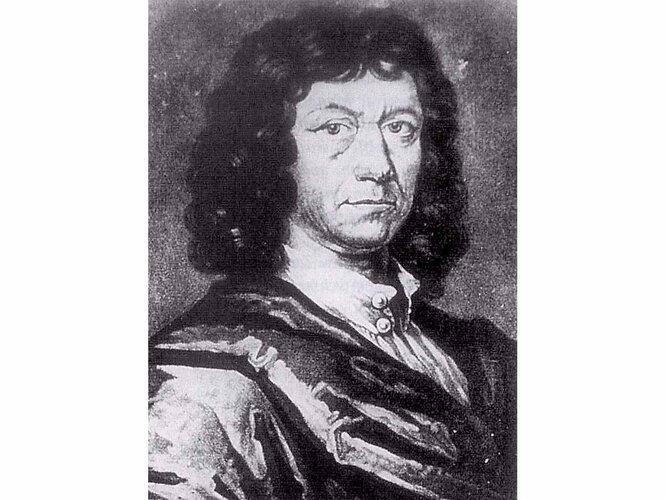

Johann Beer (1655–1700) stammte aus Oberösterreich, fand sein Glück aber anderswo fand. In St. Georgen im Attergau geboren, erhielt er seine musikalische Ausbildung in den Stiften Lambach und Reichersberg, später in Passau. Mit seinen Eltern emigrierte er des evangelischen Glaubens wegen nach Regensburg, wo er das protestantische Gymnasium poeticum besuchte. Nach weiteren Studien in Leipzig wurde Beer Altist in der Hofkapelle der Herzöge von Halle-Weißenfels und schließlich deren Konzertmeister. Seine erhaltenen Werke weisen Beer als originellen Komponisten aus. Wirkliche Berühmtheit erlangte er allerdings durch seine musiktheoretischen Schriften und satirischen Romane, die in der Tradition eines Hans Jakob Christoph von Grimmelshausen stehen.

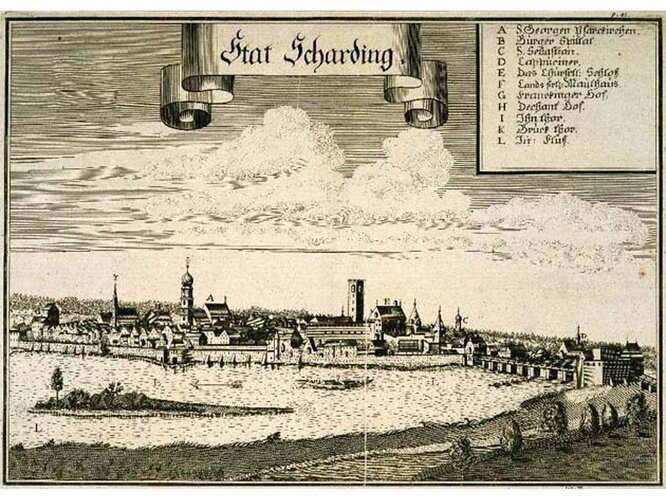

Rupert Ignaz Mayr (1646/47–1712) stammte dem heutigen Verständnis nach ebenfalls aus Oberösterreich, wurde er doch in Schärding (damals Bayern) geboren. Mayr wandte sich später als Violinist nach Freising (1671), Eichstätt (1678), Passau (1683) und München (1685), bis er schließlich Hofkapellmeister des Fürstbischofs von Freising wurde. Seine gedruckten Kirchenmusikalien und Instrumentalwerke waren im ganzen süddeutsch-österreichischen Raum verbreitet.

Autor: Klaus Petermayr, 2008