Musikgeschichte des Augustiner Chorherrenstiftes Reichersberg

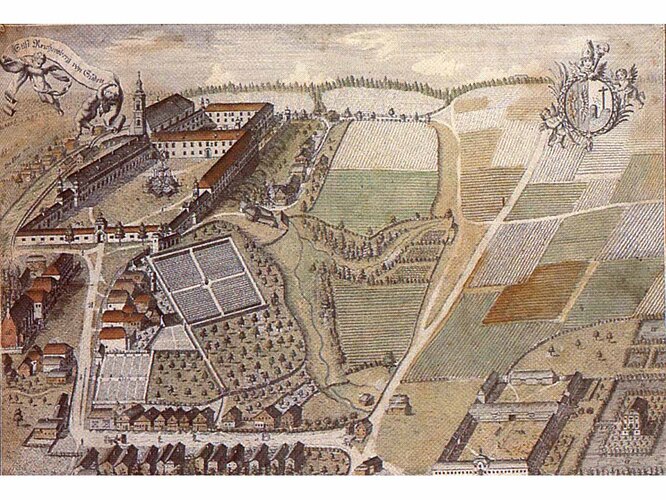

Das Stift Reichersberg wurde 1084 durch die Umwandlung der Burg Wernhers von Reichersberg in ein Kloster gegründet, 1126 erfolgte die Weihe der Stiftskirche. Dennoch wurde die geistliche Gemeinschaf der Chorherren in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens mehrmals von ihrem neuen Sitz vertrieben. Erst unter Propst Geroh (Geroch, Gerhoch) von Reichersberg begann sich ab 1132 die Lage zu stabilisieren, eine positive Entwicklung setzte ein. Zeichen dafür ist u. a. die Existenz eines eigenen Skriptoriums (Schreibstube), in dem qualitätvoll ausgezeichnete Pergamenthandschriften mit feinen Federzeichnungsinitialen entstanden.

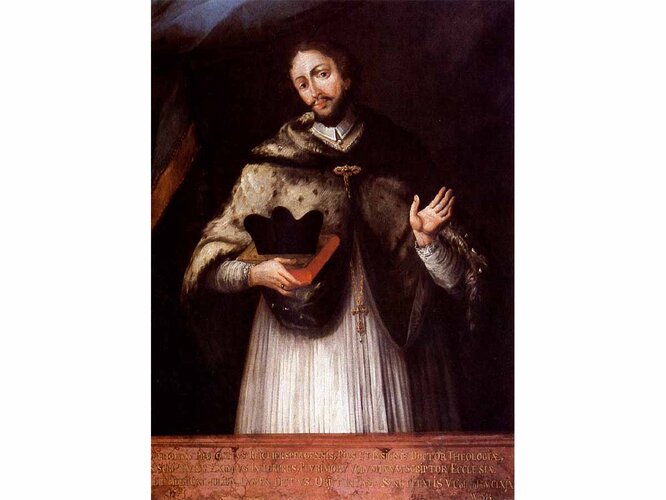

Geroh von Reichersberg

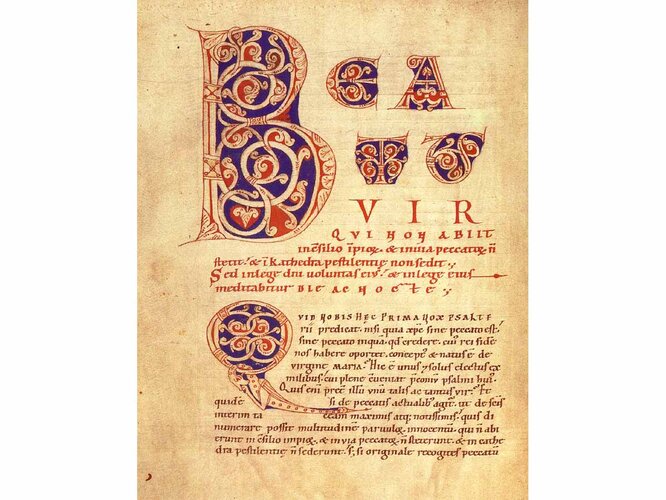

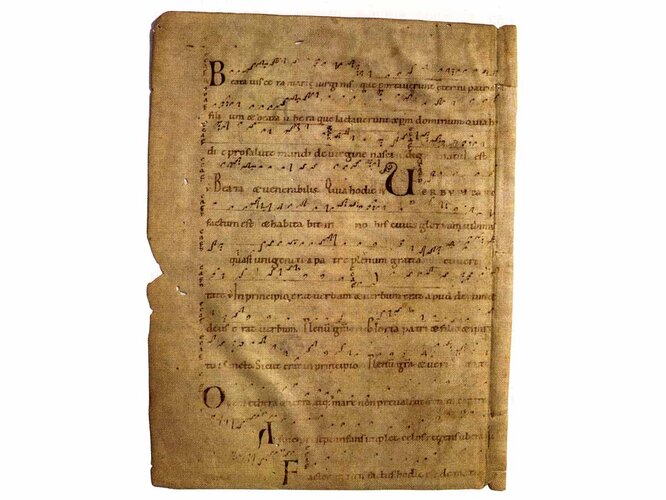

Mit Geroh, der bis 1169 der Gemeinschaft vorstand, setzt auch die musikalische Überlieferung des Stiftes ein. Acht Bände mit theologischen Werken Gerohs sind bis heute erhalten, sieben davon in Reichersberg selbst. In diesen Bänden aus der Mitte des 12. Jahrhunderts scheinen Psalmen bzw. Psalmenkommentare für die Klostergemeinschaft (Tractatus in psalmos) sowie eine Reihe von Zitaten liturgischer Gesänge auf, die teilweise von den Schreibern, manchmal vielleicht auch vom Propst selbst, mit adiastematischen (linienlosen) deutschen Neumen versehen sind. Diese Einfügungen geben einen deutlichen Hinweis auf die fundierte musikalische Ausbildung Gerohs, die er wohl schon während seiner Studienzeit im bayerischen Stift Polling (bei München) genossen hat. Sie zeugen zudem von dessen persönlichem Interesse für musikalische Belange, bittet er doch im Zusammenhang mit dem ersten liturgischen Zitat den Leser, er solle ihn – Geroh – wegen seiner Liebe zur Musik nicht tadeln. Geroh erwähnt in einem anderen Zusammenhang auch das Singen deutschsprachiger geistlicher Lieder.

Aus dem Kreis um Geroh sind einige Texte von liturgischen Gesängen erhalten, zu denen allerdings nur zum Teil Melodien überliefert sind. Zu erwähnen ist etwa der Hymnus Mundi creator optime in der Handschrift 336 aus Klosterneuburg, der wiederum ohne jedwedes Notenzeichen aufgezeichnet wurde. Dieser Hymnus zeigt insofern eine Verbindung zu Reichersberg, da er das auf Geroh basierende Exameron abschließt, das dessen Bruder Arno („Arno Reicherspergensis“) verfasste. Eine musikalische Ausführung der ohne Melodien notierten Hymnentexte kann dennoch angenommen werden, da es durchaus Usus war, neu entstandene Verse mit bereits bekannten Melodien zu unterlegen.

Hochmittelalterliche Musikhandschriften, die im Kontext mit Reichersberg zu sehen sind, haben sich ansonsten kaum erhalten. Eine Ausnahme bildet ein 1140/1160 entstandenes, mit linienlosen deutschen Neumen versehenes Graduale, das Propriumsgesänge zu den Sonn- und Feiertagen des Kirchenjahres enthält (Cod. 13314, Österreichische Nationalbibliothek). Zugewiesen wird der Codex Klosterneuburg oder St. Nikola in Passau, von dem Stift Reichersberg zweifelsohne wichtige Impulse bei der Gestaltung der Liturgie erhalten hat.

Choralcodices aus dem Spätmittelalter sind zum überwiegenden Teil fragmentarisch überliefert, wurde deren Pergament doch vor allem im 17. Jahrhundert meist als Einbandmaterial für Archivalien verwendet.

Orgelspiel und Orgelbau

Während von der Übernahme früher Formen der Mehrstimmigkeit in Reichersberg wenig bekannt ist, kann das Orgelspiel hier bereits von der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert bezeugt werden. So ist der Name des 1480 verstorbenen Organisten Konrad („Conradus organista“) überliefert, wobei in der Folge weltliche als auch geistliche Musiker an der Orgel wirkten. Nach dem verheerenden Brand von 1624, bei dem ein Großteil des Stiftes und auch viele Pergamenthandschriften ein Raub der Flammen geworden waren, wurde die Stiftsanlage neu errichtet. 1638 konnte der Bau einer neuen Orgel von Andreas Putz (auch: Butz) abgeschlossen werden.

Stiftsschule

Zentral für die Musikpflege eines Klosters waren die hauseigenen Schulen, in denen unter anderem eine intensive musikalische Unterweisung der Schüler erfolgte. Die humanistische Bewegung und das vermehrte Auftreten weltlicher Lehrer, so genannter Magistri, beförderten zudem die Musikpflege in den Stiften, im Besonderen das fortschrittliche mehrstimmige Singen der Renaissance. Die Lehrer leiteten auch die Sängerknabenchöre, welche für das Musikleben der Klöster in Bayern und Österreich immer mehr an Bedeutung gewinnen sollten.

In Reichersberg sind seit der Mitte des 16. Jahrhunderts die Namen solch weltlicher Lehrer erhalten; als Erster wird Ulrich Lufftenecker genannt, der u. a. in Wittenberg studiert hatte.

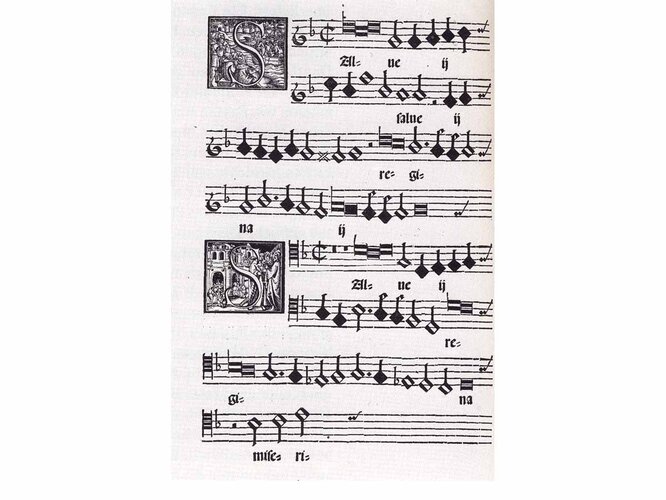

Vokalmusik der Renaissance

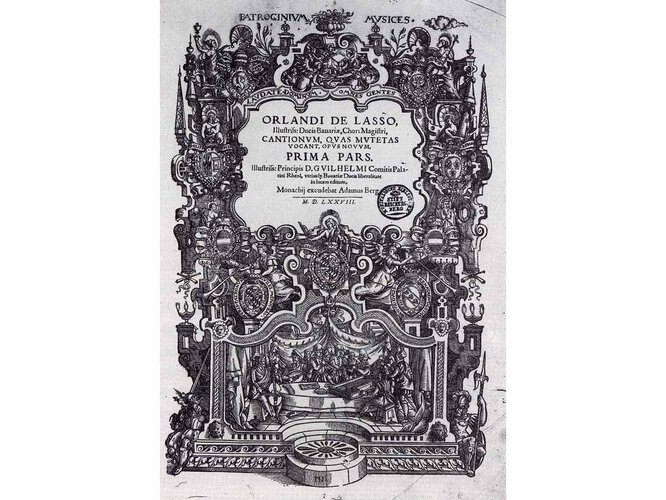

Wichtige Hinweise zum Repertoire der Stiftsmusik geben Visitationsprotokolle aus dem 16. Jahrhundert; aus diesen ist etwa zu erfahren, dass neben dem einstimmigen Choral in Reichersberg auch „Deutsche Psalmen“ – die Übertragung der Psalmen durch Luther – gepflegt wurden. Dagegen belegen vier erhaltene Drucke der Werke Orlando di Lassos vom Ende des 16. Jahrhunderts den beginnenden Einfluss der Gegenreformation im damals noch zu Bayern gehörenden Reichersberg.

Barocke Stiftsmusik

Das Barock brachte vermehrt Werke hervor, die neben geschulten Singstimmen auch Instrumentalisten erforderlich machten; diese stellten in Reichersberg weltliche Stiftsmusiker sowie begabte Konventualen gleichermaßen. In dieser Zeit wurde es auch üblich, einen Chorregenten zu bestellen, der dem Konvent angehörte und sowohl die Stiftsschule als auch die Kirchenmusik leitete. Beliebt waren im 18. Jahrhundert vor allem die Werke des aus Unterfranken stammenden Benediktinerpaters Valentin Rathgeber. Stiftsangehörige schufen zudem selbst musikalische Werke; Anton Estendorfer (1670–1711) ist der Erste, von dem Kompositionen (ausschließlich für Orgel) erhalten sind. Diese Orgelwerke lassen einen Einfluss von Georg Muffat erkennen, zu dem durchaus persönlicher Kontakt bestanden haben vermag, war Muffat doch als Organist in Salzburg sowie später im unweit gelegenen Passau tätig.

Musikarchiv

Seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts setzt eine durchgehende Überlieferung des im klösterlichen Musikarchiv zu Reichersberg verwahrten Notenbestandes ein. Zu den herausragenden Stücken zählen eine Stimmenkopie (datiert 1776) der Großen Orgelsolomesse in Es-Dur, Hob. Hob. XXII:4 von Joseph Haydn und eine nur wenig jüngere Abschrift von dessen Nikolaimesse, Hob. XXII:6. Zu erwähnen sind weiters der Erstdruck des Deutschen Hochamts Hier liegt vor Deiner Majestät von Johann Michael Haydn sowie der Missa brevis in F-Dur, KV 129 (Kleine Credo-Messe) von Wolfgang Amadeus Mozart. Den Werken Mozarts und der Brüder Haydn galt auch das Hauptaugenmerk dieser Zeit.

Zumindest eine musikdramatische Aufführungen im Stift ist durch das gedruckte Textbuch zur szenischen Kantate Pitoega nachzuweisen (1781), wobei die dazugehörige Musik allerdings nicht erhalten ist.

Rege Sammeltätigkeit

Einen herben Einschnitt – nicht nur – für das Musikarchiv stellte die geplante Aufhebung des Stiftes dar. Zwischen 1810 und 1817 wurde ein Teil des beweglichen Stiftsbesitzes, darunter auch umfangreiches Notenmaterial, veräußert. Nachdem die Aufhebung abgewendet werden konnte, begann Joseph Pöll (1780–1830) in der Folge mit dem neuerlichen Aufbau der Stiftsmusik und fertigte – neben seiner umfangreichen Sammeltätigkeit – auch selbst zahlreiche Notenkopien sowie einen thematischen Katalog für das Musikarchiv an. In dieser Zeit fand ein breites Repertoire mit Werken von der Renaissance bis zur Romantik Berücksichtigung. Erwähnung verdient auch die Anschaffung des Erstdrucks der Kantate Ein feste Burg ist unser Gott, BW 80 von Johann Sebastian Bach.

Pölls Nachfolger ab 1834 war Eduard Zöhrer, dessen Freundschaft zu Franz Stelzhamer hervorzuheben ist. Zöhrer komponierte über 70 Mundartlieder, darunter befindet sich mancher Text von Stelzhamer. 1837 erschienen Zöhrers Lieder in obderennsischer Mundart, für die Stelzhamer selbst ein Vorwort verfasste.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verschloss man sich auch in Reichersberg nicht der restaurativen Strömung des Cäcilianismus, dennoch kamen im Kloster am Inn immer wieder Werke von Komponisten der Wiener Klassik zur Aufführung, welche der „Allgemeinen deutschen Cäcilienverein“ eher gering schätzte.

„Reichersberger Sommer“

Nach dem Zweiten Weltkrieg wirkte der Chorherr Roman Foisser federführend in der Stiftsmusik, der sich auch für einen Umbau der Orgel durch die Firma Metzler eingesetzt hatte (1981). Er initiierte zudem eine Konzertreihe im Stift Reichersberg. Heute bietet der Reichersberger Sommer neben hochkarätigen Konzerten auch Lesungen und Ausstellungen in den Räumen des Stiftes. 2001 übernahm Walter Druckenthaner die Leitung der Chorvereinigung Reichersberg bzw. der Reichersberger Stiftsmusik.

Der Text wurde auf Basis folgender Literatur verfasst (2008):

Schmidt, Rudolf Wolfgang: Die Musik im Stift Reichersberg. In: 900 Jahre Augustiner Chorherrenstift Reichersberg. Linz 1983, S. 317–348.

Schmidt, Rudolf Wolfgang: Die Musik in den Augustiner Chorherrenstiften zwischen Passau und Salzburg. In: 900 Jahre Stift Reichersberg. Ausstellungskatalog. Linz 1984, S. 233–248.