Musikvereine

Bürgerliches Selbstverständnis

Im deutlichen Gegensatz zur früher fest verankerten Zugehörigkeit zu korporativen Verbänden und Ständen wurde im bürgerlichen Zeitalter des 19. Jahrhunderts die freiwillige Teilnahme an Vereinen unter Rücksicht auf spezifische Interessen und Bedürfnisse möglich. Gerade in den zahlreichen Musikvereinen – Konzertgesellschaften, Liedertafeln, Musikkapellen u. Ä. – konnten erfolgreich bürgerliches Selbstverständnis und (am Adel orientierte) Bildungsideale demonstriert werden. So fanden sich musikalische Ausübung, Teilhabe an der öffentlichen Musikkultur und gehobene Unterhaltung im Gleichgewicht. Damit wurden diese Vereine auch zu essentiellen Trägern des öffentlichen Konzertlebens. Überdies zeigte sich die Vereinskultur sozial durchlässig, indem Repräsentanten unterschiedlicher Stände zusammenwirkten.

Aktivitäten der Musikvereine

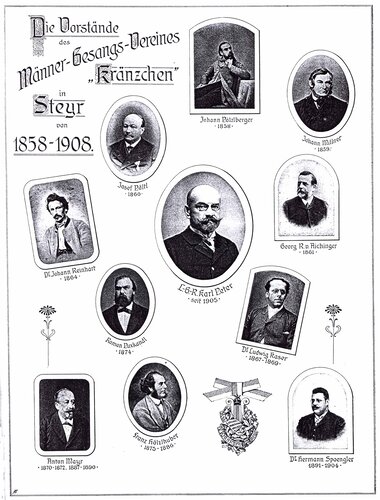

Sieht man die Statuten durch, wurde – besonders bei den Gesellschaften von Musikfreunden – die Förderung des musikalischen Geschmackes, d. h. die Pflege gediegener „klassischer“ Werke als Hauptziel angegeben. Damit war also auch eine aufs Publikum gerichtete erzieherische Wirkung angestrebt. So heißt es etwa 1869 von der Gesellschaft der Musikfreunde in Gmunden: Den Mitgliedern sei besonders die „Ausführung von Kammer- und Orchesterwerken zur Erweckung und Ausbildung des Geschmackes für klassische Musik …“ ein Anliegen. Bei den Männergesangsvereinen standen natürlich die „Pflege des deutschen Männergesangs und Förderung der Geselligkeit“ (Sängerbund Rohrbach, 1862) im Vordergrund. Die Mitgliederzahl schwankte beträchtlich; so konnte ein Männerchor auch aus nur zehn bis zwölf Herren bestehen. Umgekehrt zählte die Steyrer Liedertafel – neben weiteren Vereinen – nach 25 Jahren mehr als 300 Mitglieder.

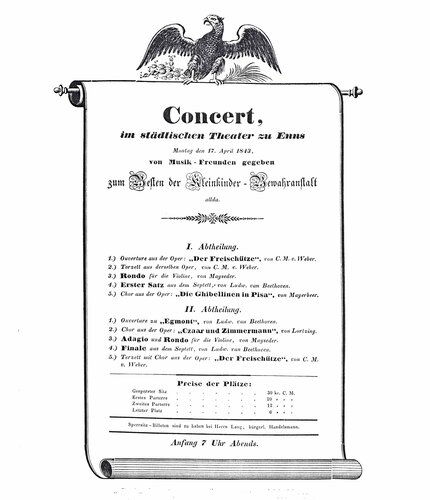

Ein nicht zu unterschätzendes Movens für die Mitgliedschaft in derartigen Gemeinschaften war das Gesellschaftsleben, zu dem neben regelmäßigen Proben und Auftritten auch Feiern (Faschingskränzchen, Gründungsjubiläum) und beliebte Reisen (Sängerfahrten) gehörten. Eine soziale Aufgabe der Musikvereine ergab sich durch zahlreiche Wohltätigkeitsveranstaltungen.

Der Protektor war in der Regel eine hoch gestellte Persönlichkeit aus Kreisen des Kultus oder Adels, das soziale Spektrum der aktiven und passiven Mitglieder reichte vom Adel bis hin zu kleinbürgerlichen Schichten. Überregionale Kontakte ergaben sich durch Reisen, Einladungen externer Musiker und die Verleihung von Ehrenmitgliedschaften an namhafte Künstler.

Gesellschaft der Musikfreunde

Der erste Musikverein in Oberösterreich war die Gesellschaft der Musikfreunde in Linz (1821, später Linzer Musikverein benannt). Zwei Ziele wurden von ihr angestrebt: durch „Vereinigung der bisher getrennten Musikfreunde“ die „Aufführung größerer Musikstücke“ zu ermöglichen und einen Fonds für eine gediegene Musikausbildung zu schaffen. Sowohl die Konzerttätigkeit in den frühen Jahren als auch die wenig später eröffnete Musikschule belegen die Erreichung der in den Statuten angeführten Ziele.

Im vorliegenden Rahmen können nur einige wichtige Vereine in Oberösterreich aus dem Vormärz aufgelistet werden:

| Gesangsverein Haslach (1833) | |

| Musikverein Micheldorf an der Krems (1833) | |

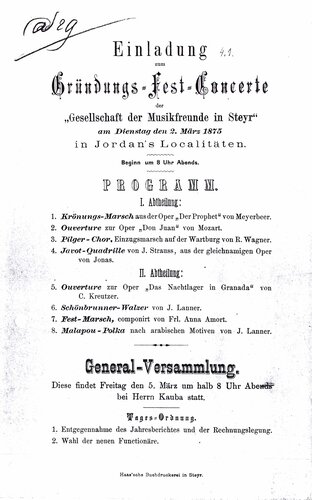

| Gesellschaft der Musikfreunde Steyr (1838; 1872 Neukonstitution) | |

| Musikverein Bad Ischl (1838) | |

| Männergesangsverein Sängerlust Steyr (1844) | |

| Männergesangsverein Traunkirchen (1844) | |

| Männergesangsverein Bad Ischl (1845) | |

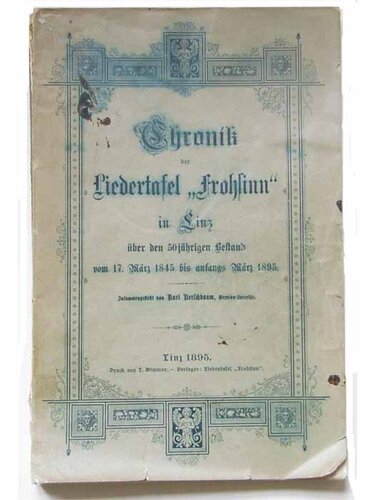

| Männergesangverein Linz (1845, seit 1849 die berühmte Liedertafel Frohsinn) | |

| Männergesangsverein Gmunden (1846) | |

| Liedertafel Ried (1846?) | |

| Liedertafel Schärding (1846/47) | |

| Männergesangsverein Wels (1847) | |

| Liedertafel Braunau (1847) |

Nach dem Vereinsgesetz (1867) florierte die Vereinskultur mit zahlreichen Neugründungen und es kam zu einer weiteren Öffnung, so dass in größeren Städten mehrere sozial gestaffelte Musikinstitutionen existierten und bei besonderen Festen auch gemeinsam auftraten (z. B. am Ende des 19. Jahrhunderts in Steyr: Gesellschaft der Musikfreunde, Steyrer Liedertafel, Männergesangsverein Kränzchen, A-capella-Chor Sängerlust und Arbeitersängerbund Stahlklang).

Auf Grund des Interesses breiter Publikumsschichten kam es aber nicht selten zu Problemen, die künstlerischen Anspruch, technische Ausführbarkeit, aber ebenso Geschmacksdifferenzen betrafen. So standen Konzerte im großen symphonischen Stil neben seichter Unterhaltungsmusik.

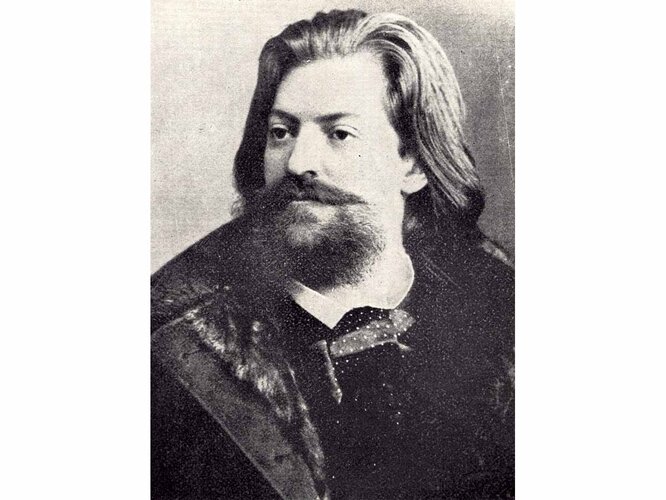

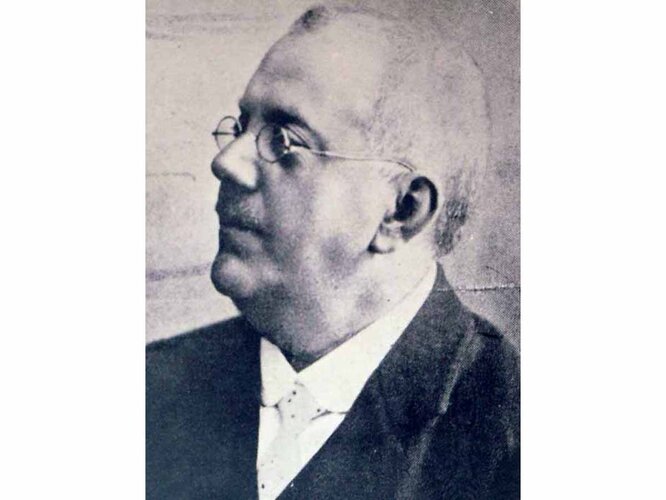

Welche beachtlichen Leistungen zustande kommen konnten, zeigen Aufführungen von Bruckners Dritter und Vierter Symphonie mit dem Linzer Musikverein unter Adalbert Schreyer. Beispiele für weitere engagierte Persönlichkeiten sind Franz Xaver Bayer in Steyr und August Göllerich in Linz, die um 1900 gehaltvolle Programme in hoher künstlerischer Qualität forcierten.

Nach dem Tod Göllerichs (1923) verlor der Linzer Musikverein an Bedeutung. Er wurde stillgelegt, konstituierte sich in den frühen 1930er Jahren neu; unter den veränderten kulturpolitischen Bedingungen – so existierte seit 1925 der Linzer Konzertverein – konnte aber nicht mehr an die frühere erfolgreiche Tätigkeit angeschlossen werden. Die Konsequenz war letztlich die Auflösung im Jahre 1941.

Nachhaltige Musikerziehung

Die bürgerlichen Musikvereine gründeten auch Schulen – Vorläufer der heutigen Landesmusikschulen – und waren somit die Ersten, die wirklich nachhaltig in der Musikerziehung wirkten. Neben der Nachwuchsförderung als Hauptmotiv wurde auch ein breitflächigeres Musikverständnis in der Bevölkerung angestrebt. Waren naturgemäß Gesang, Geige und Klavier zunächst die Hauptfächer, konnten an manchen Orten in der zweiten Jahrhunderthälfte nahezu alle gängigen Instrumente studiert werden, etwa in Linz („Kaiser-Franz-Josef-Jubiläums-Musikschule des Linzer Musikvereins“). Damit leisteten diese Schulen auch einen wichtigen Beitrag zum öffentlichen Konzertleben.

In anderen Gruppierungen – Musikkapellen, Liedertafeln – spielte nach wie vor die persönliche Unterweisung durch Ältere, Erfahrene eine tragende Rolle, ebenso im Bereich der Kirchenmusik. Als dafür typische Persönlichkeit sei Leopold von Zenetti (1805-1892) in Enns genannt: Er wirkte als Regens chori und Organist an der Stadtpfarrkirche, zugleich als Geiger, Cellist, Komponist und Kopist. Als Privatmusiklehrer unterrichtete er jahrelang den jungen Bruckner in Musiktheorie, Klavier und Orgel.

In Linz eröffnete die Gesellschaft der Musikfreunde im Jahre 1823 eine Musikschule mit dem Fach Gesang, dem bald der Geigenunterricht nachfolgte. „Knaben und Mädchen minder vermöglicher Aeltern, in so fern sie in den ersten 6 Wochen des mit ihnen begonnenen Unterrichts versprechende Anlage zur Musik verrathen“, wurde die Unterweisung kostenlos erteilt. Vor der Jahrhundertwende konnten rund 500 Schüler verzeichnet werden. Unter der Direktion von August Göllerich (ab 1896) erhielt die Schule sowohl vom Ausbildungsniveau als auch von ihren Aktivitäten her im Linzer Kulturleben einen wichtigen Platz. 1932 wurde sie in „Brucknerkonservatorium“ unbenannt.

1846 kam es in Steyr durch die dortige Gesellschaft der Musikfreunde zur Eröffnung einer Schule, ursprünglich aber nur für Kinder von Vereinsmitgliedern. 1881 folgte die Gesellschaft der Musikfreunde in Wels mit einer eigenen Institution nach. Die meisten Schulgründungen fanden aber erst im 20. Jahrhundert statt (schon früh etwa in Bad Ischl, 1906).

Autor: Erich Wolfgang Partsch, 2008