Musik zur Römerzeit in Oberösterreich

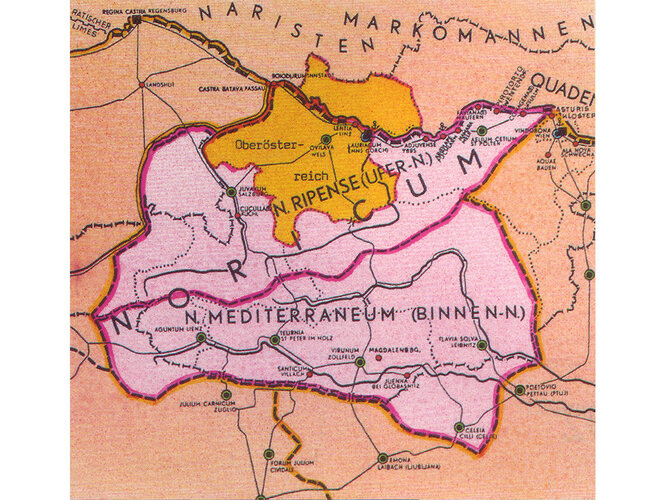

Das zur Verfügung stehende archäologische und literarische Material lässt auf ein blühendes Musikleben der Römer schließen. Dies gilt sowohl für die Stadt Rom selbst als auch für die römischen Provinzen. Der römische Teil von Oberösterreich, also das Gebiet bis zur Reichsgrenze an der Donau, gehörte ursprünglich zur römischen Provinz Noricum mit der Hauptstadt Virunum (Maria Saal, Zollfeld). Im Süden dieser Provinz entwickelt sich schon früh eine reiche, bürgerliche, an griechischem und römischem Geschmack orientierte Hochkultur, im Norden bis zur Donau wurde das kulturelle Leben mehr vom Militär bestimmt. Jenseits der Donau saßen die germanischen, von den Römern als Barbaren betrachteten und gefürchteten Germanen.

> Römerzeit in Oberösterreich

„Globalisierte“ Kultur

Natürlich ist es nicht möglich, eine spezielle Musikgeschichte für ein ganz bestimmtes Gebiet im römischen Reich zu erstellen. Will man sich aber mit dem römischen Musikleben vornehmlich auf dem Gebiet des heutigen Oberösterreich beschäftigen, so dürfen wir ohne Zweifel Vorbilder und Beispiele aus anderen Teilen des römischen Reiches heranziehen, da die römische Kultur als eine absolut „globalisierte“ betrachtet werden kann, weshalb hier zur Illustration auch Bilder beigefügt werden, die aus verschiedenen Teilen des Imperiums zusammengetragen sind. Und da wir wissen, dass gerade die Provinzen sich darum bemühten, es in Zivilisation, Kultur, Moden und Gebräuchen Rom gleichzutun, ja vielleicht die Hauptstadt noch zu übertreffen, dürfen wir zweifelsohne auch auf verschiedene antike Schriftquellen zurückgreifen, um nicht zuletzt eine Vorstellung über das musikalische Leben in oberösterreichischem Gebiet zur Römerzeit zu gewinnen.

Musik in vielen Lebenslagen

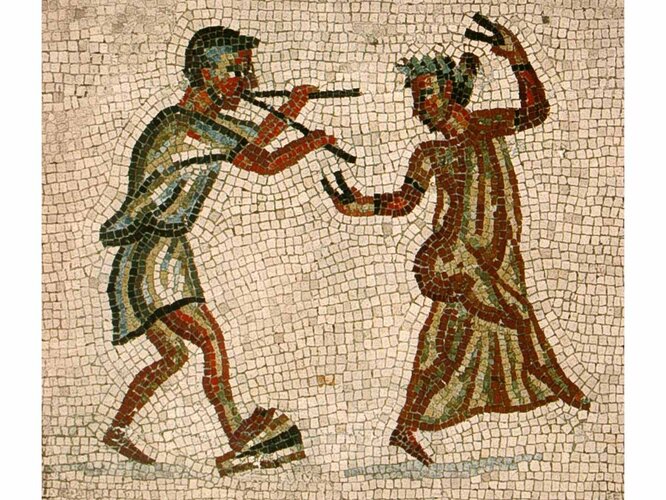

Musik war aus dem römischen Leben nicht wegzudenken. Sie begleitete religiöse Zeremonien, den Marschschritt des Heeres, weltliche Feiern, Gelage, Hochzeiten und Begräbnisse. Es gab eigene Schlaflieder, Schelt- und Spottgesänge, Kinderlieder, Triumphgesänge und Liebeslieder. Rhythmisch zu verrichtende Arbeiten, wie Mähen, Rudern, Spinnen, Weben oder das Stampfen der Weintrauben, wurden von Gesängen begleitet, was die Mühe der Arbeit leichter erscheinen ließ. Musiker traten im Theater auf und begleiteten auch die Kämpfe im Amphitheater und die Wagenrennen im Zirkus.

Musik beim römischen Heer

Das römische Militär verwendete als Signalinstrumente nur Blasinstrumente, wie die Tuba, das Cornu, den Lituus, welcher der Reiterei zugeordnet wird, und die Bucina. Interessanterweise spielten Rhythmusinstrumente wie Trommeln und Pauken, ohne die wir uns spätere Heere gar nicht vorstellen können, in der römischen Armee keine Rolle. Auch Trillerpfeifen treten extrem selten auf. In Oberösterreich werden wegen der dichten militärischen Präsenz an der Grenze Soldatenlieder und Musikinstrumente, die bei Paraden, Kampfeinsätzen, kultischen Feiern, aber auch bei Schauspielen verschiedenster Art zum Einsatz kamen, also in erster Linie verschiedene Blasinstrumente und möglicherweise auch Orgeln, häufig verwendet worden sein.

Berufsmusiker

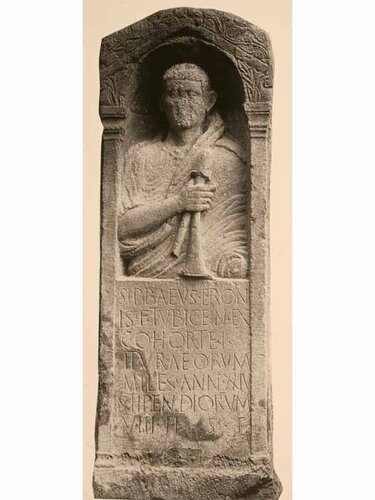

Das römische Heer verfügte über eine große Zahl von Berufsmusikern, in erster Linie Trompeter und Hornisten. Das tägliche Training der Soldaten wurde von Trompeten begleitet (Vegetius, De re militaria II, 20). So berichtet etwa eine Inschrift aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. aus dem Legionslager von Lambaesis in Nordafrika, dass die dort stationierte Legion (6000 Mann) über 37 Trompeter, 38 Hornisten und 20 Fanfarenbläser verfügte. Diese soldatischen Musikanten bekamen, da sie in der Schlacht meist in vorderster Reihe oder unmittelbar neben dem Befehlshaber stationiert waren, einen hervorragenden Sold und waren deshalb hoch angesehen. Voll Stolz schreibt auch manch ein Soldat seinen geachteten Beruf als tubicen, cornicen oder bucinator auf seinen Grabstein.

Instrumente beim Heer

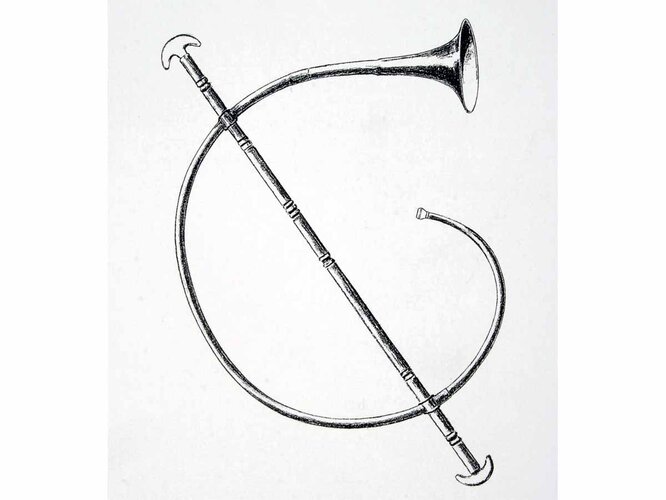

Das Cornu war das größte Blasinstrument im römischen Heer. Es wird oft auf Bildern von verschiedenen Aufmärschen des Heeres und von Paraden dargestellt, ebenso wie bei Aufführungen in der Arena, wie Tier- und Gladiatorenkämpfen, dort oft gemeinsam mit einer Orgel. Der mindestens 3 m lange kreisförmig gebogene Klangkörper des Cornu mit quer laufender Griffstange wurde beim Spielen geschultert getragen und überragte den Spieler bei weitem. Sein Klang wird als dumpf, rau, tosend, bedrohlich (bombum, raucum, murmur, minax) beschrieben. Der Tonumfang eines Cornu umfasste bis zu 17 Töne.

Im Gegensatz zum gebogenen Cornu ist die Tuba eine lange (ca. 1–1,40 m) gerade Trompete, deren mehrteiliges Rohr sich fortlaufend zum aufgebogenen Schalltrichter erweitert. Ihr Klang muss grell und aufreizend gewesen sein (acris, gravis, raucidus, terribilis, horridus, minax – scharf, feierlich, rau, schrecklich, schaurig, bedrohlich). Die Tuba war das unüberhörbare Signalhorn für Wecken, Abmarsch, Alarm, Angriff und Rückzug. Weiters wurde die Tuba bei Festzügen, Wettkämpfen, Leichenfeiern, zum Marschieren und Exerzieren, aber auch bei Hinrichtungen geblasen. Stopfte man die Tuba mit einem Dämpfer, wie dies auf manchen Soldatengrabsteinen dargestellt wird, konnte sie auch sanfter klingen. Wie hoch die Tuba geschätzt wurde, zeigt die Tatsache, dass in Rom zwei wichtige Feste diesem Instrument gewidmet waren: das so genannte Quinquatrusfest am 23. März zur kultischen Reinigung der Blasinstrumente sowie das kleine Qinquatrusfest (13.–15. Juni), welches in erster Linie der Innung der Aulosspieler galt.

Der Klang der Bucina galt als minax, horridus, gravis (bedrohlich, schrecklich, feierlich). Das lange posaunenartige Blasinstrument (wahrscheinlich aber etwas kürzer als die Tuba) mit schwach aufgebogenem Schallbecken wurde besonders bei diversen Zeremonien eingesetzt, so bei Totenfeiern, da seine schrillen Töne den Seelen freies Geleit ins Jenseits gewähren sollten (Seneca, Apocolocyntosis 12). Auch bei der Wachablöse und am Anfang und Ende der Mahlzeiten wurde die Bucina geblasen. Die Signale der Bucina hatten keinerlei taktische Bedeutung, weshalb die bucinatores im Gegensatz zu den Tubabläsern auch den niedrigsten Rang unter allen Heeresmusikern einnahmen.

Über die Verwendung des Lituus beim Heer ist wenig bekannt. Der Lituus ist eine Trompete, die sich zum Schallbecher hakenförmig umbiegt. Es darf auch als ein Signalhorn verstanden werden.

Virtuose Interpreten

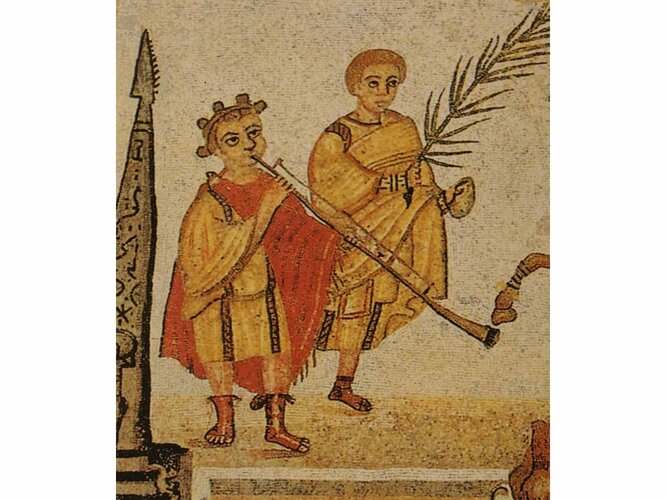

Das bei szenischen Aufführungen am höchsten geschätzte Blasinstrument waren der Doppelaulos oder die Tibia, ein der Schalmei vergleichbares Rohrblattinstrument, dessen beide Rohre entweder gerade gebaut oder eines gerade und das andere aufgebogen war. Als Material wurden verschiedene Hölzer, wie Sykomore (Maulbeerfeige), Buchs oder Lorbeer verwendet, aber auch Lotus, Schilfrohr, Elfenbein und Silber. Der lateinische Name tibia (Schienbein) weist darauf hin, dass für den Bau des Instruments auch lange Röhrenknochen verwendet wurden. Der Aulos erklang verpflichtend bei Opferhandlungen und erfüllte durch seinen durchdringenden Ton in erster Linie apotropäische Zwecke (d. h. Böses abwehrend). Im römischen Musikleben war der Aulos sicher das am meisten verwendete Instrument.

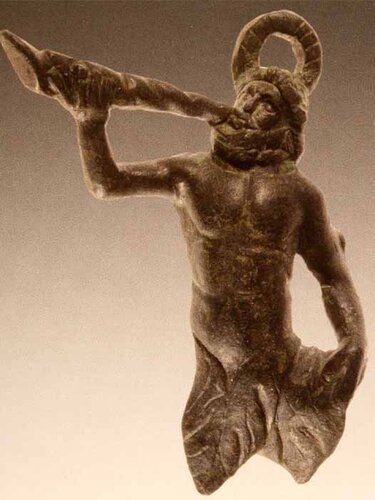

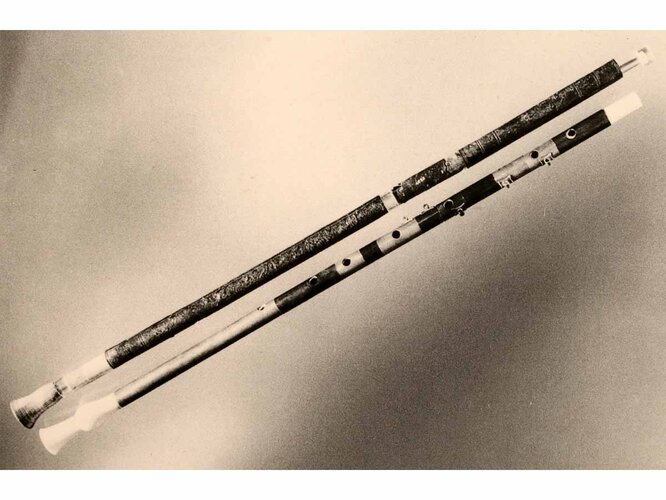

Natürlich gab es auch einfache Flöten oder Querflöten. Sie konnten aus Holz, Ton oder Knochen verfertigt sein und wurden oft prachtvoll mit Silbermanschetten verziert. Daneben spielte die Syrinx, die aus Rohren verschiedener Länge zusammengebundene Hirtenflöte, eine wichtige Rolle, die jetzt in der modernen Unterhaltungsmusik ihre Auferstehung feiert. Die Syrinx wurde auch von den Satyrn gespielt.

Einfache Pfeifchen aus Holz, Knochen (von Säugetieren oder Vögeln) oder Ton waren vielleicht nur Kinderspielzeug, konnten aber, da ihr Klang weit reichte, auch für Signale oder für die Jagd verwendet werden.

„Sängerstars“

In der römischen Kaiserzeit legte man besonderen Wert auf ein virtuoses Interpretentum. Aber auch die berühmten Sänger wurden, nicht anders als heute die großen Popstars, fanatisch gefeiert. Die Begeisterung vornehmlich des weiblichen Publikums für einzelne Musiker, Sänger oder Pantomimen unterschied sich in nichts vom Wahn der heutigen Fangemeinden. Juvenal, der alte Spötter (6, 64) schreibt, dass die Zuschauerinnen bei der Aufführung des Pantomimen Bathyllos exstatische Schreie ausstießen und sich dabei vor lauter Begeisterung in die Hose machten. Berühmte Musiker und Sänger konnten auch zu enormem Reichtum gelangen.

„Verweichlichte“ Musik

Seit den Zeiten der Republik herrschte in Rom trotz allem besonders in konservativen Kreisen immer eine gewisse Reserviertheit gegenüber einer musikalischen Betätigung von „echten“ Männern. Musik sei eher eine Beschäftigung für Frauen, sei zu sehr griechisch und verweichliche. Sogar die von Kaiser Nero im Jahr 60 n. Chr. in Rom eingeführten „Griechischen Wettkämpfe“ erregten immer noch Widerstand und deren politische Sinnhaftigkeit wurde hinterfragt. Erst die von Kaiser Domitian begründeten, alle vier Jahre durchgeführten „Kapitolinischen Wettkämpfe“, bei denen Musik eine herausragende Rolle spielte, fanden allgemeine Zustimmung. Ein Kranz aus Eichenlaub bildete den begehrten Preis, der seine rühmliche Anerkennung im gesamten Reich fand.

Musik in Arena und Circus

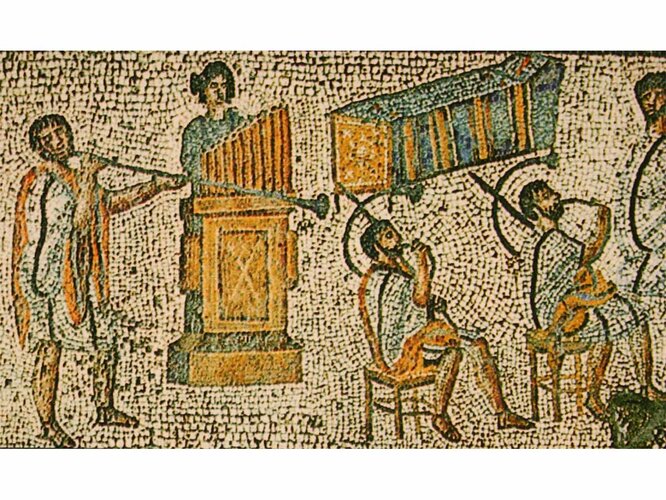

Eine wichtige Rolle spielte die Musik auch bei den Aufführungen in den Arenen und im Circus. Musik gab die Signale zum Beginn der Spiele und Wagenrennen, begleitete die Darbietungen und mag wohl auch mit Trauerklängen den Tod von Gladiatoren angezeigt haben. Wichtig scheint hier in erster Linie die Lautstärke gewesen zu sein, um das schreiende und grölende Publikum zu übertönen. Als gebräuchliche Orchesterinstrumente bei solchen Schaukämpfen dienten die Tuba, der Lituus, der Doppelaulos und ganz besonders die Wasserorgel, die - nach den bildlichen Darstellungen und Inschriften zu schließen - auffallend oft von Frauen gespielt wurde. Die Musikanten waren unmittelbar bei den Kämpfern in der Arena positioniert und konnten so auf alle Ereignisse reagieren und die Aufregung und Spannung im Publikum zum Höhepunkt treiben. Es steht außer Zweifel, dass es auch in Oberösterreich bei der zahlreichen Präsenz von Militär solche Aufführungen gegeben hat, obwohl uns aus diesem Gebiet bisher kein steinernes Amphitheater bekannt ist. Zweifelsohne gab es aber hölzerne Tribünen und Aufbauten, die den gleichen Zweck erfüllten.

Rhythmusinstrumente

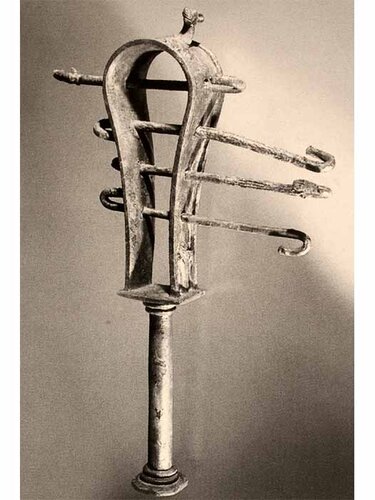

Die aus Ägypten übernommene Göttin Isis ist untrennbar mit dem metallischen Rasselinstrument Sistrum verbunden, das klirrende Töne von sich gab. Es sind dies Metallstäbchen, die durch ein gebogenes Blech gesteckt werden und selbst bisweilen auch noch kleine Klapperbleche trugen. Ein Sistrum konnte aus Bronze, Silber oder sogar aus Gold gebaut sein. Es wird bis heute in der orthodoxen Kirche weiter verwendet.

Das größte Rhythmusinstrument war das Tympanon, eine auf beiden Seiten mit Tierhaut, etwa Schweinsblase, bespannte runde Handtrommel in einem Holz- oder Metallrahmen, an dem häufig noch kleine Schellen oder Rasseln befestigt waren. Die Bespannung konnte bunt bemalt sein. Weiters gab es noch Krotala, Stabklappern aus Holz oder Metall, die besonders in den Darstellungen von Mänaden vorkommen, und das Scabellium, eine Fußklapper, mit denen im Mythos Satyrn die Mänaden zum Tanze reizen.

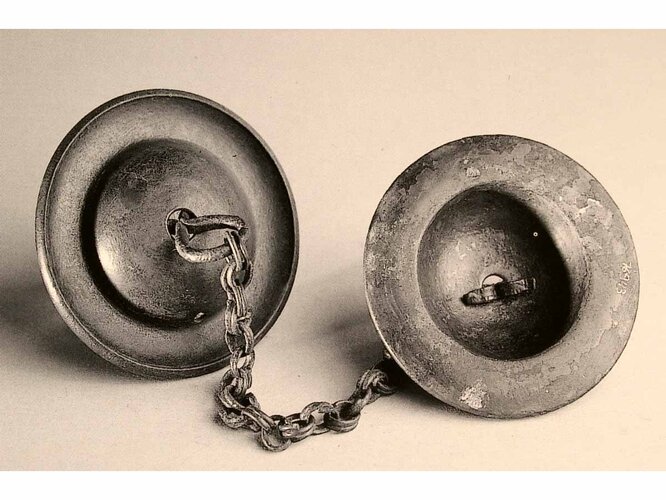

Auch Dionysos verfügte in seinem Gefolge (Thiasos) über ein überaus lautes Gefolge. Mänaden tanzten zum Rhythmus ihrer dröhnenden Handtrommeln (Tympanon), Schallbecken (Kymbala) oder Kastagnetten (Krotala). Ebenso konnten orgiastische Kulte, wie die der Isis oder der Kybele, nicht ohne Musikbegleitung, aber ganz besonders ohne Rhythmusinstrumente auskommen. So erschallten im orientalischen Kult der Magna Mater-Kybele die Kymbala. Kymbala sind kleine, rundlich aufgebogene, meist mit einer Kette verbundene metallische Schallbecken, die einen ähnlichen Ton von sich geben wie aufeinander geschlagene Deckel von Kochtöpfen.

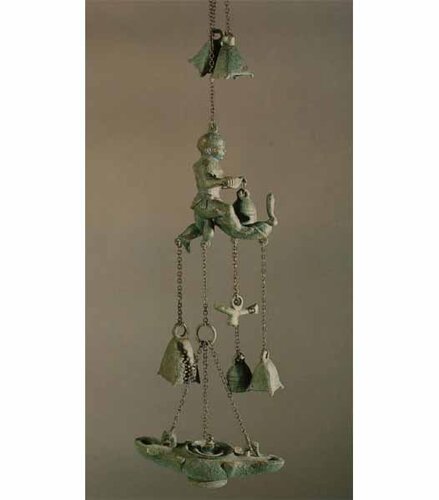

Glocken, Glöckchen und Schellen, vereinzelt auch zu kunstvollen Gebilden verbunden (Tintinnabula), fanden sich in jedem Haushalt. Sie dienten dem Abwehrzauber gegen alles Böse und waren oft mit erotischen Darstellungen wie Phallus oder phallischen Figuren verbunden. Glöckchen, wie sie auch aus Oberösterreich bekannt sind, wurden natürlich auch Tieren auf der Weide sowie Opfertieren umgehängt und dienten dabei praktischen Zwecken. Am Zaumzeug von Reitpferden, an Lampenständern und vielen anderen Dingen angebracht, sollten sie aber gegen den Bösen Blick schützen. Südlich von Bad Aussee wurde im Zuge eines archäologischen Straßenprojektes ein Depot von fünf Bronzeglocken gefunden. Diese gaben, entweder an den Flächen oder an den Kanten mit einem Metallgegenstand angeschlagen, unterschiedliche reine Töne von sich, mit denen sich durchaus „Musik machen“ ließe. Also lässt sich hier ein kleines Glockenspiel nachweisen.

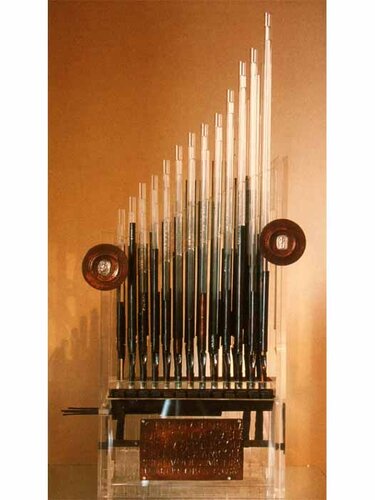

Orgeln

Ein ganz besonderes Instrument war die römische Wasserorgel die den Namen Hydraulis führte (Vitruv 10, 13). Dieses Musikinstrument soll im 3. Jahrhundert v. Chr. von Ktesibios von Alexandria erfunden worden sein. Die nötige Luft wurde über Blasebälge zugeführt, das Wasser diente der Regulierung des Winddruckes. Die Hydraulis wurde im Theater, in der Arena, aber auch in privatem Rahmen gespielt.

Die berühmteste Wasserorgel ist das dort als „hydra“ bezeichnete Instrument von Aquincum (Budapest). Die Orgel von Aquincum besaß vier Pfeifenreihen mit jeweils 13 Pfeifen und wurde durch zwei Blasebälge betrieben. Aus Aquincum ist uns aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. auch ein hauptberuflicher Organist der legio II adiutrix namens Titus Aelius Iustus bekannt, der aber, wie die Grabinschrift seiner Gattin Aelia Sabina meldet, von dieser im Orgelspiel vor Publikum übertroffen wurde (CIL III, 10.501). Im Jahre 1992 wurde im nordgriechischen Dion eine zweite durchaus vergleichbare Wasserorgel mit 43 Bronzepfeifen gefunden. Neben der mit Wasserdruck funktionierenden Orgel gab es auch die nur durch Luftdruck betriebene, die wahrscheinlich im 1. Jahrhundert n. Chr. erfunden wurde.

Hellenisierung

Die fortschreitende Hellenisierung der römischen Gesellschaft führte zu immer mehr Musik in allen Lebenslagen. So ließ sich der reiche Emporkömmling Trimalchio sogar auf der Straße von Musikanten begleiten oder er sorgte bei seinem berühmten Gastmahl dafür, dass die Speisen von einer Schar im Rhythmus der Musik in den Speisesaal hereintanzender Sklaven aufgetragen und tranchiert wurden. Die Übernahme griechischer, eigentlich hellenistischer Gebräuche und Sitten wurde meist aber als eher lächerlich angesehen und mit dem Spottwort „graecari“ (sich so wie ein Grieche verhalten) versehen wurde.

Der für seinen Spott berühmte Dichter Martial meinte: „Ihr fragt, wie ein Gastmahl am besten auszurichten sei? Nun, indem man den Chorgesang mitsamt seiner Begleitung weglässt!“ (Martial IX, 77). Wäre dies nicht auch heute noch für uns, die wir unter fast ständiger Musikberieselung stehen, ein gültiger Spruch?

Musikersklaven

In der Spätantike galt der Besitz eines möglichst großen Heeres von Musikersklaven als ein Statussymbol, gleichzeitig wurde aber Musik auch als ein Zeichen des allgemeinen Verfalles gebrandmarkt. So schrieb etwa Ammianus Marcellinus (XIV, 6, 18) im 4. Jahrhundert n. Chr., dass die Paläste, die einst durch Kunst und Wissenschaft berühmt waren, nun von schlaffem Müßigang erfüllt seien und von Gesang und Saitenspiel widerhallten. Statt des Philosophen gehe der Sänger, statt des Rhetoriklehrers der Musiklehrer ein und aus, und man sehe Musikinstrumente jeder Art, während die Bibliotheken gleich Grüften geschlossen seien.

Musiker-Collegien

Die Berufsmusiker waren in Rom seit alten Zeiten in einer Art von Zünften (Collegien) zusammengeschlossen, die sich ganz modern anmutende Streikrechte herausnahmen und sich so manche Privilegien erstritten, wie z. B. die Aulosbläser in Rom, ohne deren Musik nach den römischen Regeln ja kein gültiges Staatsopfer durchgeführt werden konnte.

Götter und Musik

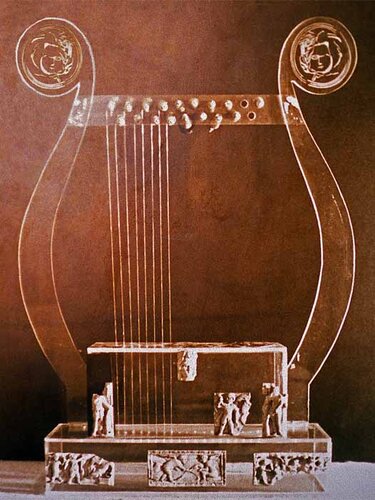

Viele Gestalten des römischen Götterhimmels sind fest mit der Vorstellung von Musik verbunden. Selbstverständlich spielten auch in oberösterreichischem Gebiet die römischen Götter eine wichtige Rolle. Merkur galt nicht nur als der Gott der Diebe und Händler, sondern auch als der Erfinder des Virtuoseninstrumentes Kithara, die er mit Hilfe eines Schildkrötenpanzers als Resonanzkasten erstmals gebaut hatte. Die Kithara und die mit ihr verwandten Instrumente, wie die kleinere und leichter zu handhabende Lyra, dienten entweder der Begleitung des Gesanges oder dem instrumentalen Zwischenspiel. Sie wurden bei der Gesangsbegleitung mit der linken Hand gezupft, während die rechte mit Hilfe des metallischen Plektron die Spannung der Saiten regulierte und so die gewünschte Tonhöhe ermöglichte. Beim Zwischenspiel ohne Gesang wurden die Saiten mit den Fingern der Rechten oder mit dem Plektron angeschlagen. Üblich war auch das Durchstreichen der gesamten Besaitung mit dem rechten Daumen oder dem Plektron, um schließlich mit weit ausholender Bewegung das Zwischenspiel zu beenden und die Fortführung des Gesanges anzuzeigen.

Die Kithara selbst war oft so ausladend gebaut, dass sie an einem Riemen getragen werden musste. Die Schallkästen von Kithara und Lyra waren oft prachtvoll mit Elfenbein, vergoldeten Bronzeappliquen und buntem Glasschmelz verziert. Saiteninstrumente, die mit einem Bogen gestrichen werden, kannte die Antike nicht. Es dürfte aber auch eine Art Mandoline gegeben haben, wie sie sehr selten in den Händen von Eroten dargestellt wird.

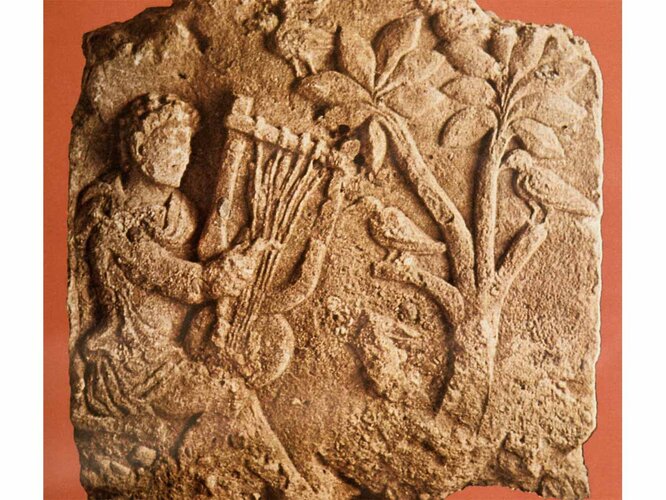

Aus Lauriacum-Enns stammt der Steinquader eines großen Grabbaues mit der reizvollen Darstellung des großen Sängers Orpheus, der vor einem mit fünf Vögeln bevölkerten Baum die fünfsaitige Lyra spielt.

Aus Lauriacum-Enns stammt der Steinquader eines großen Grabbaues mit der reizvollen Darstellung des großen Sängers Orpheus, der vor einem mit fünf Vögeln bevölkerten Baum die fünfsaitige Lyra spielt. Der Sänger trägt gemäß seiner Herkunft phrygische Tracht mit Hosen. In der linken Hand hält er die große, auf seinen Oberschenkel aufgesetzte Lyra, in der rechten ein auffallend umfangreiches Plektron.

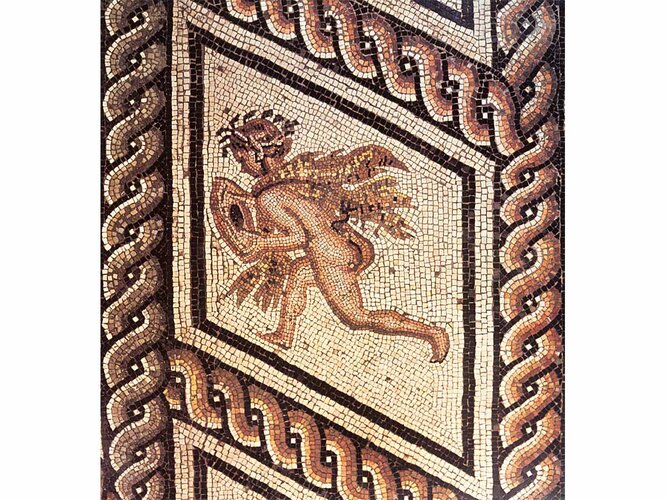

Musen und Eroten

Die Musen sind mit Kithara, Lyra oder Aulos ausgestattet. Sie erweisen sich als wahre Meisterinnen auf diesen Instrumenten und besiegen die eifersüchtigen Sirenenvögel in einem wilden musikalischen Wettstreit auf diesen Instrumenten. Auch die Satyrn bliesen den Doppelaulos. Auf römischen Wandgemälden sind in Speise- und Festsälen auch gerne kleine Eroten dargestellt, die verschiedene Musikinstrumente spielen, wohl als Abbild für die auch in Wirklichkeit bei besonderen Gelegenheiten verwendeten Musikinstrumente. Dabei erscheinen in erster Linie der Aulos, die Lyra und das Tympanon. Musik bei den festlichen Gelagen galt immer als ein Zeichen von besonderem Luxus nach griechischer Sitte und soll das erste Mal im Jahre 187 v. Chr. nach der Eroberung von Griechenland in Rom gespielt worden sein (Livius XXXIX, 6, 8). Allerdings galt diese Form der Unterhaltung stets als ein Zeichen der Verweichlichung.

„Wilde“ Klänge

Trotz unseres reichen kulturgeschichtlichen Wissens zur Musik der Römer machen wir uns von ihrem eigentlichen Klang nur eine schattenhafte Vorstellung. Sie ist verhallt und verklungen. Aus den Funden, bildlichen Darstellungen und Schriftquellen ist aber eine besondere Neigung der Römer zur Musik zu erkennen. Wie schrill, wild und fremd ihre Musik für unsere Ohren manchmal geklungen haben muss, mag ein Gedicht von Catull (64, 261 - 264) veranschaulichen, in dem er einen bacchantischen Aufzug schildert:

„Andere [Bacchantinnen] schlugen ihre Tympana mit hoch erhobenen Armen,

oder entlockten hellen Klang dem dünn gedrehten Erz

oder bliesen die Hörner mit dumpf aufdröhnendem Laute

oder es kreischte die barbarische Flöte mit zischenden Tönen.“

Autorin: Elisabeth Walde, 2008