Musik nach 1945 in Oberösterreich

Nach 1945 setzte der Wiederaufbau des Landes in allen Bereichen ein. Landeshauptmann Heinrich Gleißner (1945–1971) ermöglichte die Installierung einer eigenständigen Kulturabteilung des Landes, die 1947 realisiert wurde. Heinrich Gleißner war ab 1949 auch Landeskulturreferent. Ebenso übernahmen Josef Ratzenböck (1973–1991) und Josef Pühringer (seit 1991), noch bevor sie schließlich Landeshauptmann wurden, diese Funktion. Ziele der oberösterreichischen Kulturpolitik waren und sind es u. a., in allen Regionen des Landes Kultur zu ermöglichen, also auch abseits der Landeshauptstadt Linz. Ein weiteres Ziel war die explizite Förderung von zeitgenössischem Kulturschaffen und die Erweiterung des Angebots sowie die Miteinbeziehung von Jugendlichen.

Das Land Oberösterreich vergibt zahlreiche Preise an Musikerinnen und Musiker sowie Komponistinnen und Komponisten, die in enger Beziehung zu diesem Bundesland stehen. Genannt seien der Landeskulturpreis, der Große Würdigungspreis des Landes Oberösterreich, Talentförderungsprämien sowie das Anton-Bruckner-Stipendium, das seit 2000 an maximal zwei Personen vergeben wird. Und auch die Stadt Linz unterstützt außergewöhnliche Leistungen im Bereich Musik mit Auszeichnungen.

Das Land Oberösterreich vergibt zahlreiche Preise an Musikerinnen und Musiker sowie Komponistinnen und Komponisten, die in enger Beziehung zu diesem Bundesland stehen. Genannt seien der Landeskulturpreis, der Große Würdigungspreis des Landes Oberösterreich, Talentförderungsprämien sowie das Anton-Bruckner-Stipendium, das seit 2000 an maximal zwei Personen vergeben wird. Und auch die Stadt Linz unterstützt außergewöhnliche Leistungen im Bereich Musik mit Auszeichnungen, etwa mit dem Kulturpreis der Stadt Linz sowie der Kulturmedaille. Speziell für jugendliche Komponierende wird seit dem Jahr 1999 vom Land Oberösterreich der Wettbewerb „Klanglandschaften“ organisiert.

Ausbildungsstätten

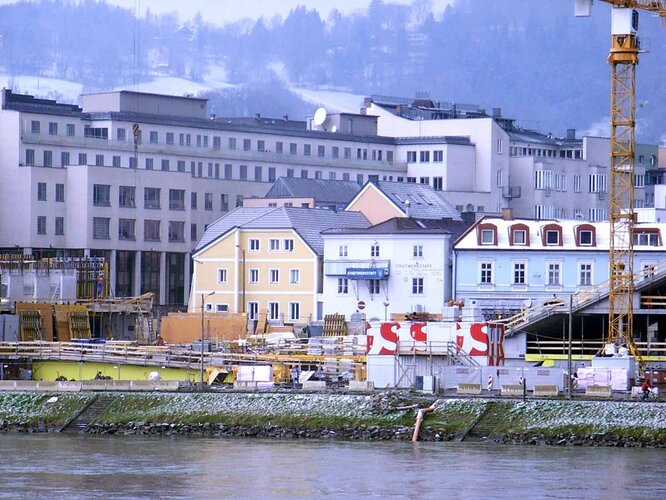

Einen besonderen Stellenwert in der Musiklandschaft Oberösterreichs nach 1945 nehmen die musikalischen Ausbildungsstätten ein, an denen sowohl Berufsmusikerinnen und -musiker als auch Laien eine fundierte Ausbildung genießen können. Genannt seien hier die Anton Bruckner Privatuniversität (vormals: Brucknerkonservatorium), das Oberösterreichische Landesmusikschulwerk, das als federführend in ganz Europa gilt, sowie die Musikschule der Stadt Linz.

Österreich liegt im internationalen Vergleich im Bereich der Musikvermittlung im unteren Durchschnitt. Immer noch ist es für Veranstalter und Ausbildungsstätten keine Selbstverständlichkeit, dieses Feld in ihr Angebot zu integrieren. Dennoch sind hier einige Aktivitäten in Oberösterreich zu nennen.

Österreich liegt im internationalen Vergleich im Bereich der Musikvermittlung im unteren Durchschnitt. Immer noch ist es für Veranstalter und Ausbildungsstätten keine Selbstverständlichkeit, dieses Feld in ihr Angebot zu integrieren. Dennoch sind hier einige Aktivitäten in Oberösterreich zu nennen.

Das Bruckner Orchester Linz wendet sich mit seinem Programm „move.on“ an Schulklassen, denen in Workshops Kompositionen näher gebracht werden. Zumeist steht am Ende der persönlichen Begegnung mit den Musikern ein Konzertbesuch.

2009 startete an der Anton Bruckner Privatuniversität der erste Weiterbildungslehrgang in Österreich zum Thema „Musikvermittlung – Musik im Kontext“, der Absolventen, interessierten Musikpädagogen, Instrumentalisten, Komponisten, Musikwissenschaftlern und Kulturmanagern eine fundierte Ausbildung für neue Berufsfelder an der Schnittstelle von kultureller Bildung und gegenwärtigem Musikschaffen bietet.

Der Stimmpädagoge Werner Jocher schloss im Sommersemester 2004 ein groß angelegtes Projekt ab: „Singen macht Schule“. In dreieinhalb Jahren wurden 2940 Volksschulkinder und 145 Volksschullehrer in 39 oberösterreichischen Volksschulen mit diesem Projekt erreicht. Kurzes Resümee der Projektarbeit: Die Modelle von „Singen macht Schule“ können durch die stimmliche, stimmlich methodische und musikalische Förderung von Volksschullehrer und der damit verbesserten stimmlichen und musikalischen Förderung der Volksschulkinder eine breite stimmliche und musikalische Basis schaffen, auf deren „Humus“ die unterschiedlichsten musikalischen Begabungen gedeihen können.

Stilistische Bandbreite

Die zentrale Figur des österreichischen Musikschaffens, Arnold Schönberg, war 1933 in die USA emigriert. Der Einfluss der Zweiten Wiener Schule fand natürlich dennoch Eingang in die Werke der Komponierenden. Es lässt sich aber kein Stil oder keine Schule festmachen, vielmehr herrschte und herrscht eine große stilistische Bandbreite, die sich an internationalen Entwicklungen orientiert wie etwa der seriellen Musik, elektronischer Musik oder auch diverser Neo-Strömungen. Als wichtige Informationsquelle dienten dabei den Musikerinnen und Musikern sowie dem interessierten Publikum die Radiosendungen zur zeitgenössischen Musik auf Österreich 1.

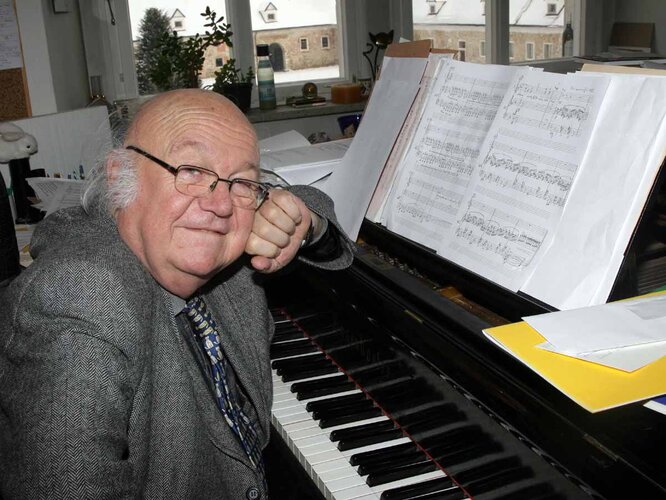

Die Vielfalt an Stilen oberösterreichischer Komponistinnen und Komponisten entspricht in etwa jener in Gesamtösterreich. So knüpfte Helmut Eder [Dokument: 17 KB] (1916–2005), der von 1967 bis 1987 am Mozarteum in Salzburg Komposition unterrichtete, an die serielle Technik an, nannte seine Art zu komponieren selbst „pluralistisch … von der Modalität bis hin zur Klangfarbenmusik“.

Zu seinen Schülern zählen u. a. Gunter Waldek (* 1953 in Linz), der seit 1982 an der Anton Bruckner Privatuniversität (vormals: Brucknerkonservatorium) lehrt. Seine Vorliebe für Vokalwerke, ein oftmaliger Rückgriff auf tradiertes Material und ein differenziertes Ausarbeiten von Klangfarben, manifestiert sich in seinen Werken, zu denen auch Tonbandmusik zählt.

Helmut Rogl (* 1960), der ebenfalls Studien bei Eder belegte, schließt an die klassische Tradition an und „verliert tonale Beziehungen nicht aus den Augen“ (Rogl).

Der Eferdinger Fridolin Dallinger (* 1933) orientierte sich anfangs stark an Thomas Christian David (1925–2006), der in Wels geboren ist. Nach der Auseinandersetzung mit der Zwölftontechnik, einer experimentellen Phase mit Hinwendung zur neuen Klanglichkeit, kehrte Dallinger in den letzten Jahrzehnten wieder zu einer tonalen Sprache zurück. Er komponierte immer wieder auch Werke aus dem Bereich der Unterhaltungsmusik.

Der Steyrer Heinrich Gattermeyer (* 1923) unterrichtete von 1964 bis 1987 an der Wiener Musikhochschule. Er schrieb zahlreiche Stücke für Chor und geistliche sowie weltliche Werke für die unterschiedlichsten Besetzungen. Seine Oper Kirbisch wurde 1988 am Landestheater Linz uraufgeführt.

Geistliche Musik war Schwerpunkt des St. Florianer Stiftsorganisten Augustinus Franz Kropfreiter [Dokument: 16 KB] (1936–2003). Er bekannte sich zu einer stilistischen Orientierung an der „deutschen“ Polyphonie und dem „französischen“ Kolorit.

Der mehrfach ausgezeichnete ehemalige Musikpädagoge, Organist und Komponist Balduin Sulzer [Dokument: 17 KB] (*1932) ist Mitglied des Zisterzienserstifts Wilhering. Aus seiner Tätigkeit im Bereich der Kirchenmusik heraus schuf er zahlreiche Kompositionen. Aber auch weltliche Werke wie Opern und Kammermusik sind in seinem Oeuvre, das sich durchwegs „unterschiedlicher kompositorischer Ausdrucksmittel bedient“ (Sulzer), zu finden.

Der Linzer Alfred Peschek (* 1929) beging mit seinem Neuen Ensemble im Mai 2008 dessen 40-jähriges Bestehen. Mit diesem Ensemble trug er einen wesentlichen Teil zum Linzer Musikleben bei; zusätzlich betreibt Peschek mit dem Bergtheater in der Bockgasse einen eigenen Konzertsaal. Für seine Musik ist der Begriff pantonal zentral, seine Werke vereinen zumeist mehrere Disziplinen wie Aktion, Grafik und Literatur. Peschek arbeitete lange Jahre mit der Erika Gangl Tanzkompagnie.

Die jüngere Generation

Der jüngeren Generation gehören Komponisten wie Helmut Schmidinger (* 1969), Gerald Resch (* 1973) oder Reinhard Fuchs (* 1974) an.

Schmidinger, Leiter und Initiator des Welser Ensembles Spektren, komponiert hauptsächlich Kammermusikwerke und Stücke für Jugendliche. Resch und Fuchs sind Mitglieder der Komponistengruppe Gegenklang, der ein eigener Verlag, die edition 21, angeschlossen ist. Resch skizziert seinen kompositorischen Ansatz folgendermaßen: „Meine Kompositionen entstehen aus einer Neugierde für unbekannte Wege. Meist sehr klare musikalische Modelle werden darauf hin untersucht, wie sie sich gegenseitig belagern, konfrontieren, verwandeln und auslöschen lassen. Dabei ist einerseits formale Stringenz, andererseits die stete Möglichkeit des Unerwarteten wichtig.“ Seit 2004 hat er einen Lehrauftrag an der Anton Bruckner Privatuniversität inne. Fuchs schrieb Werke für größere und kleinere Besetzungen, zum Teil auch mit elektroakustischen Zuspielungen, die von renommierten Ensembles wie dem Ensemble Intercontemporain oder dem Klangforum Wien gespielt werden. Fuchs studierte, ebenso wie Resch, an der Musikuniversität Wien bei Michael Jarrell.

Der Komponist und Musiker Peter Androsch [Dokument: 18 KB] (*1963 in Wels) bewegt sich als Gitarrist zwischen anspruchsvollem Pop und Avantgarde und mit seinen Kompositionen im Bereich zwischen E- und U-Musik. Androsch will sich keinen Einflüssen versperren und nimmt in seine Werke, die oftmals für szenische Umsetzung konzipiert sind, alle Stilrichtungen auf, welche sich zu einem neuen Ganzen zusammenfügen lassen.

Elektroakustische Klangquellen

Nur wenige Komponisten beschränken sich ausschließlich auf elektroakustische Klangquellen, benutzen sie vielmehr als Erweiterung ihrer Klangmöglichkeiten; so etwa der Vöcklabrucker Wolfgang Suppan (* 1966), der in vielen seiner Kompositionen mit Mitteln der Live-Elektronik selbst die akustisch entstandenen Töne in Echtzeit verfremdet. Seine Werke sind durchzogen von der Auseinandersetzung mit Natur und Technik, oft binden sie Literatur oder Tanz mit ein.

Hannes Raffaseder (* 1970 in Freistadt) studierte u. a. Computermusik und setzt sich damit auch wissenschaftlich auseinander. Seine Kompositionen reichen von Klanginstallationen und Sounddesign bis hin zu klassisch-besetzten Stücken.

Bernhard Lang [Dokument: 12 KB] (* 1957 in Linz) zählt international zu den erfolgreichsten österreichischen Komponisten. In seiner Werkreihe „Differenz/Wiederholung“ bezieht er sich auf den Begriff der Wiederholung des französischen Philosophen Gilles Deleuze (1925-1995), den er in einer ausgefeilten Looptechnik in Musik umsetzt. Lang komponierte in den letzten Jahren zahlreiche Musik- und Tanztheaterstücke für renommierte Veranstalter. Darin kommt der Verbindung zwischen akustischen und elektronischen Klangquellen (u. a. auch Turntables) eine besondere Bedeutung zu.

Sind bei Bernhard Lang seine Wurzeln im Jazz spürbar, treten sie bei anderen Komponisten ganz klar in den Vordergrund; so etwa bei Christoph Cech (* 1960 in Wien), der seit 1999 als Direktor das Institut für Jazz und improvisierte Musik an der Anton Bruckner Privatuniversität leitet. Als Dirigent diverser Ensembles (u. a. Janus Ensemble) und als Pianist bringt er hauptsächlich Werke mit improvisatorischem Anteil zur Aufführung.

Auch die Vokalistin und Komponistin Elfi Aichinger (* 1961 in Wels) unterrichtet an der Anton Bruckner Privatuniversität. Viele ihrer Werke sind für Stimme und Instrumente, oftmals besetzt mit Kollegen aus der Jazzszene.

Der Posaunist Bertl Mütter (* 1965 in Steyr) hat eine eigene Musiksprache mit seinem Instrument entwickelt, die er in Solo- und Ensemblekonzerten realisiert.

Musikbeispiele Bertl Mütter:

Blechposaune: Poco tranquillo (Quelle: Homepage Bertl Mütter - CD "parlando")

Stimme: rsm (Quelle: Homepage Bertl Mütter - CD "written images")

Max Nagl (* 1960 in Gmunden), Saxophonist und Komponist, schrieb u. a. Werke für Hörspiel, Theater, Film und auch eine Operette auf einen Text von Franzobel („Der siebte Himmel in Vierteln“, 2005).

Adelhard Roidinger (* 1941 in Windischgarsten) ist Kontrabassist und Komponist und initiierte das Studio for Advanced Media and Technology (SAMT) an der Anton Bruckner Privatuniversität. Er verbindet in seinen Projekten improvisatorische und kompositorische Elemente, die mit elektronischen und akustischen Mitteln realisiert werden.

Josef Novotny (* 1963 Meggenhofen) ist als Komponist und Musiker im Bereich zwischen Jazz und Neuer Musik tätig. Seine Arbeit basiert auf der Beschäftigung mit Sounddesign und Live-Elektronik

U-Musik

Seit einigen Jahrzehnten existiert in Österreich das sehr erfolgreiche Genre der „Neuen Volksmusik“. Die Bandbreite ist groß, allen Protagonisten gemeinsam ist allerdings das Rekurrieren auf volksmusikalische Elemente. Zu den prominenten oberösterreichischen Vertretern zählen neben dem Schlagzeug-Akkordeon-Duo Attwenger, Hubert von Goisern und das Klezmer-Trio Kohelet 3.

Alternative Musikszene

Die alternative Musikszene in Oberösterreich erlebte in den Achtzigerjahren einen großen Aufschwung. Ohne die Linzer Veranstalter wie Stadtwerkstatt, Landgraf oder Kapu wäre sie nicht denkbar. Aus dieser Szene heraus entstanden Bands wie Monochrome Bleu, Texta, Shy, Fuckhead (u. a. mit Dr. Didi Bruckmayr) oder Wipeout.

Situation zeitgenössischer Komponistinnen und Komponisten

Nur wenige Komponistinnen und Komponisten können alleine von ihrer künstlerischen Tätigkeit leben. Manchen sind als Musikerinnen und Musiker tätig, viele unterrichten in Musikschulen, an der Anton Bruckner Privatuniversität oder an Schulen. Veranstalter nehmen zeitgenössische Werke selten in ihr Programm auf, so ist es nicht verwunderlich, dass viele Komponierende ihren Lebensmittelpunkt nach Wien oder Salzburg verlegt haben, wo sich ihnen mehr Möglichkeiten bieten, auch im Bereich der Musikuniversitäten.

Der Einfluss der beiden großen Musikverlage, in erster Linie Universal Edition und Doblinger, auf das Konzertleben und die spürbare Unterstützung, die den Komponierenden durch die Verlage zuteil wurde, darf nicht unterschätzt werden. Allerdings zählen zu den dort vertretenen Komponistinnen und Komponisten neben internationalen nur wenige Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher.

Der Einfluss der beiden großen Musikverlage, in erster Linie Universal Edition und Doblinger, auf das Konzertleben und die spürbare Unterstützung, die den Komponierenden durch die Verlage zuteil wurde, darf nicht unterschätzt werden. Allerdings zählen zu den dort vertretenen Komponistinnen und Komponisten neben internationalen nur wenige Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher; durch die Universal Edition Wien ist etwa Günter Kahowez (*1940) vertreten, durch Doblinger Peter Androsch (*1963), Fridolin Dallinger (*1933), Thomas Christian David (1925–2006), Helmut Eder (1916–2005), Heinrich Gattermeyer (*1923), Günter Kahowez (*1940), Augustinus Franz Kropfreiter (1936–2003), Ernst Ludwig Leitner (*1943), Hannes Raffaseder (*1970), Gerald Resch (*1975) oder Helmut Schmidinger (*1969). Mittlerweile publizieren viele Komponierende auch im Eigenverlag.

Das ORF-Landesstudio Oberösterreich setzt sich kontinuierlich für die Verbreitung von zeitgenössischer Musik ein. Neben einer eigenen CD-Reihe, in der zumeist jeweils einem Komponisten ein Porträt gewidmet ist, werden unter dem Titel Treffpunkt Neue Musik im Landesstudio OÖ moderierte Konzerte angeboten.

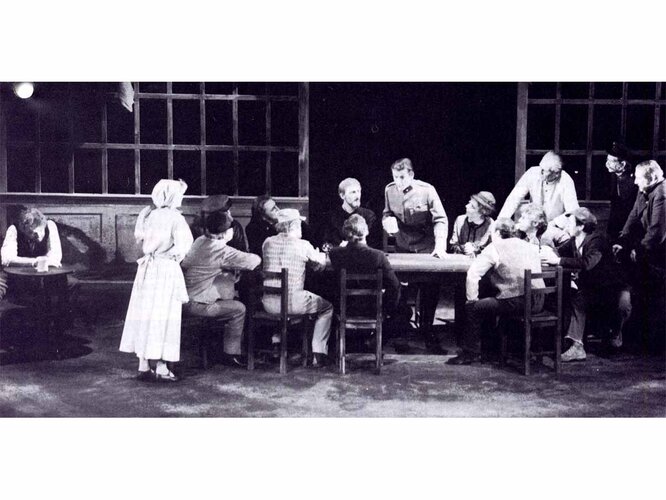

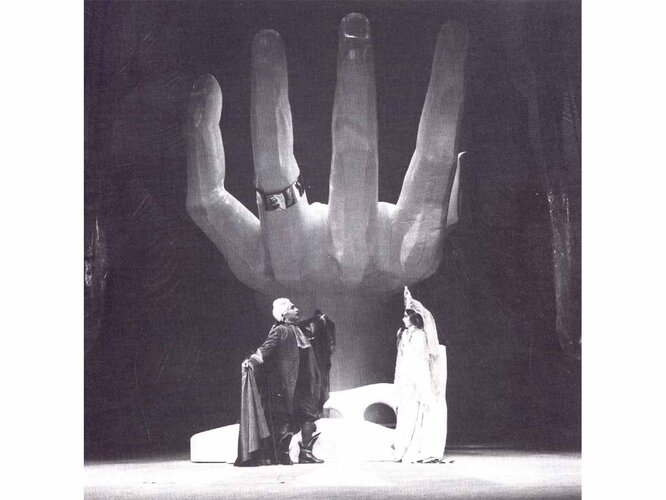

Das Linzer Landestheater vergab in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Kompositionsaufträge an heimische Komponisten; v.a. Helmut Eder und Balduin Sulzer konnten einige Werke mit großem Erfolg am Linzer Landestheater uraufführen. Auch zahlreiche Österreichische Erstaufführungen hat die Landesbühne ab 1945 zu verzeichnen, dazu kommt eine Vielzahl von Linzer Erstaufführungen, auch von nicht unbedingt zum Standardrepertoire gehörenden Werken aus dem 18. und 19. Jahrhundert.

Musiktheateruraufführungen am Landestheater Linz seit 1945

| Datum der Uraufführung | Komponist/in | Werktitel | Werkbezeichnung |

|---|---|---|---|

| 8. 4. 1948 | Fritz Habeck | Zwei und zwei sind vier | Protest auf zwei Klavieren |

| 12. 11. 1948 | Jara Benes | Dolores | Operette |

| 10. 11. 1949 | Felix Petyrek | Der Garten des Paradieses (Neufassung) | dramatische Rhapsodie |

| 14. 6. 1952 | Kurt Attenberg | Hervarts Heimkehr | Oper |

| 14. 12. 1951 | August Pepöck | G'schichten aus dem Salzkammer- gut | Operette |

| 26. 4. 1952 | Ludwig Schmidseder | Das Mädel aus der Wachau | Musical |

| 15. 9. 1955 | Emil Berté | Melodie aus Wien | Operette |

| 1. 3. 1956 | Hans Striehl | Pfälzer Musikanten | Operette |

| 28. 10. 1956 | Robert Nessler | Mariage des Fleurs | tänzerisches Idyll |

| 28. 10. 1956 | Bert Rudolf | Die acht Gesichter am Biwasee | Tanzmärchen |

| 29. 9. 1957 | Helmut Eder | Moderner Traum | Ballett |

| 6. 2. 1960 | Henk Badings | Mikrobiologisches | Ballett-Versuch |

| 30. 9. 1960 | Helmut Eder | Ödipus | Musikalisches Drama |

| 22. 6. 1963 | Helmut Eder | Anamorphose | Ballett |

| 23. 11. 1963 | Winfried Zillig | Das Verlöbnis | Oper |

| 15. 3. 1964 | Bert Rudolf | Regen am Sonntag | Oper |

| 14. 11. 1964 | Igo Hofstetter | Roulette der Herzen | Operette |

| 29. 6. 1965 | Helmut Eder | Der Kardinal | Oper |

| 29. 5. 1965 | Oswald Lutz | Raskolnikoff | Ballett |

| 7. 5. 1965 | Franz Kinzl | Seance | Ballett (szenische Uraufführung) |

| 28. 1. 1967 | Rudolf Weishappel | Elga | Oper (szenische Uraufführung) |

| 4. 5. 1968 | Igo Hofstetter | Alles spricht von Charpillon | Operette |

| 7. 4. 1971 | nach Johann Sebastian Bach | Mit (B)ach und Krach | Ballett |

| 7. 4. 1971 | Anna Vaughn | Abfälliges | Ballett |

| 2. 10. 1976 | Helmut Eder | Der Aufstand | Oper |

| 6. 10. 1979 | Helmut Eder | George Dandin oder Der betrogene Ehemann | Oper |

| 17. 3. 1984 | Balduin Sulzer | In seinem Garten liebt Don Perlimplin Belisa | Oper |

| 13. 5. 1987 | Heinrich Gattermeyer | Kirbisch | szenische Ballade |

| 8. 4. 1989 | Fridolin Dallinger/Alfred Opel | Die Goldenen Zwanziger | Musical |

| 12. 3. 1989 | Karl Kögler | Kohlhaas | Oper |

| 13. 9. 1993 | Gunter Waldek | Das Hohe Lied | Kirchenoper (Ursulinenkirche) |

| 12. 9. 1994 | Joseph Haydn/Eugen Drewermann | Verwandlung | Ballett (Ursulinenkirche) |

| 24. 5. 1996 | Toshiro Mayuzumi/Gertrud Fussenegger | Kojiki - Tage der Götter | Oper |

| 9. 2. 1997 | Kurt Schwertsik | Die Welt der Mongolen | Oper |

| 8. 3. 1998 | Balduin Sulzer | Proteus oder Alte Griechen und junge Frauen | Oper |

| 20. 11. 1998 | Jan Michael Haase | Die Eisprinzessin | Kammeroper (Kammerspiele) |

| 7. 1. 2001 | Peter Androsch | Zeichner im Schnee | Salut für Klemens Brosch |

| 13. 4. 2002 | Robert Poole/Peter Androsch | Der Schlaf der Vernunft ... Szenen nach Goya | Tanzstück |

| 4. 5. 2002 | Christoph Coburger | Weils Kind schlafen will | Oper |

| 31. 10. 2003 | Henry Mason | Jäzz und Jäzzica | Jazzical (u\hof:) |

| 22. 10. 2005 | Peter Androsch | Schwarze Erde | Zwölf Gesänge nach Stifter (Kammerspiele) |

| 11. 4. 2007 | Alexander Balanescu/ Alfred de Musset | Lorenzaccio | Ballett |

| 9. 5. 2007 | Peter Androsch | Die listige Witwe | Operette criminelle (Eisenhand) |

| 29. 11. 2007 | Claudia Federspieler | Die Kuh Rosemarie | Kinderoper (mobile Produktion) |

| 18. 4. 2008 bzw. 26. 4. 2008 | Klaus Lang | architektur des regens | Oper - Kooperation Biennale München - Landestheater Linz Uraufführung in München, Auffüh- rungen in den Kammerspielen |

| 20. 2. 2009 | Constantinos Stylianou | Picnic im Felde | Oper (Kammerspiele) |

| 20. 9. 2009 | Philip Glass | Kepler | Oper |

| 29. 1. 2001 | Balduin Sulzer | Kaspar H. | Oper (Kammerspiele) |

Ensembles

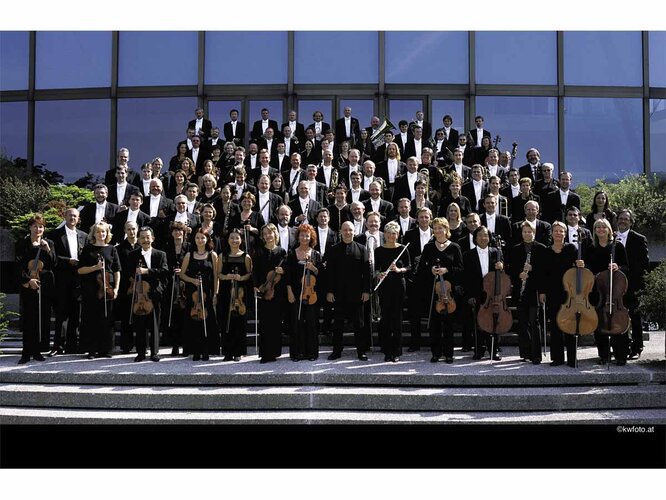

Aus dem internaional renommierten Bruckner Orchester Linz, das derzeit von Chefdirigent Dennis Russel Davies geleitet wird, gehen mehrere Kammermusikensembles hervor. Daneben bestehen in Oberösterreich aber weitere bedeutende Ensembles.

Auf zeitgenössische Musik spezialisiert haben sich das Neue Ensemble von Alfred Peschek, das Ensemble Sonare von Thomas Kerbl oder das Ensemble Spektren von Helmut Schmidinger. Neu – für das Kulturhauptstadtjahr Linz 2009 gegründet – ist das Ensemble09, das auch über 2009 hinaus bestehen soll.

Das Upper Austrian Jazz Orchestra spielt Bigband-Sound in großer Formation. Es bietet v. a. jungen Musikern die Möglichkeit, in professionellem Rahmen zu musizieren.

Zunehmende Bedeutung erfährt auch in Oberösterreich die Originalklangbewegung. Auf Alte Musik setzt etwa das L’Orfeo Barockorchester der Geigerin und Dirigentin Michi Gaigg. Neben zahlreichen Konzertauftritten im In- und Ausland ist es alle zwei Jahre als Ensemble in Residence bei den Donaufestwochen im Strudengau zugegen. Erwähnung verdient auch das 1995 vom Linzer Geiger Gunar Letzbor gegründete international tätige Ensemble Ars Antiqua Austria, das auf Originalinstrumenten primär musikalische Schätze aus dem Barock der Vergessenheit entreißt.

Autorin: Marie-Therese Rudolph, 2008