Musikgeschichte des Prämonstratensterstiftes Schlägl

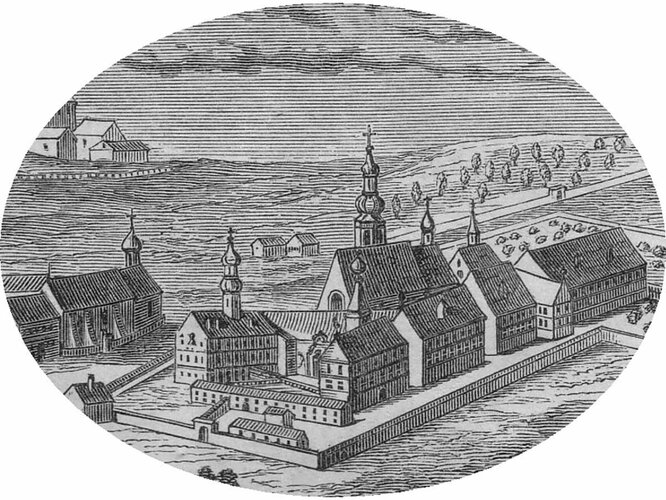

1204 bemühten sich Zisterzienser aus der Diözese Bamberg, die Gegend des heutigen Schlägl zu besiedeln, doch verließen diese, bedingt auch durch das raue Klima, schon bald wieder den Ort. 1218 versuchte der Gründer Kalhoch von Falkenstein nochmals, geistliche Herren in die Region zu holen, diesmal allerdings Prämonstratenser, die bis heute in Schlägl wirken. Woher die Mönche kamen, lässt sich nicht mehr eindeutig klären: Vermutet wird eine Herkunft aus Osterhofen bei Passau oder Mühlhausen in Böhmen. Durch Schenkungen wurde der Besitz des Klosters im Laufe des Mittelalters sukzessive ausgedehnt, was auch zu einer wirtschaftlichen Verbesserung des Hauses führte. Zudem trieben die Mönche die Rodung des Waldes in der Region voran.

Zerstörte Quellen

Nach einer Blützeit im 14. Jahrhundert setzten die Hussitenkriege im 15. Jahrhundert dem Kloster schwer zu. Im Bauernkrieg des Jahres 1626 wurde das Kloster Schlägl schließlich großteils zerstört und mit ihm beinahe der gesamte Bestand an Musikalien. Dies ist der Grund dafür, warum aus der Zeit des Mittelalters kaum musikalische Quellen aus Schlägl auf uns gekommen sind. Eine Ausnahme bilden einige aus dem 11. bzw. 12. Jahrhundert stammende Fragemente, deren Provenienz allerdings nicht geklärt ist. Repräsentative Choralhandschriften sind erst aus dem 16. Jahrhundert erhalten. Um 1522 kopierte Fr. Stephan Schmierer ein Antiphoniar (242 Cpl 1) und ein Graduale (243 Cpl 2). Das älteste in Schlägl erhaltene Prozessionar stammt aus dem Ende des 15. Jahrhunderts (227 Cpl 253).

Vom Ende des 16. Jahrhunderts sind schließlich die ersten Musiker namentlich bekannt: 1596 findet der Laie Georg Molitor (Müller) als Kantor, 1578 der Organist Sewald Reichensperger Erwähnung.

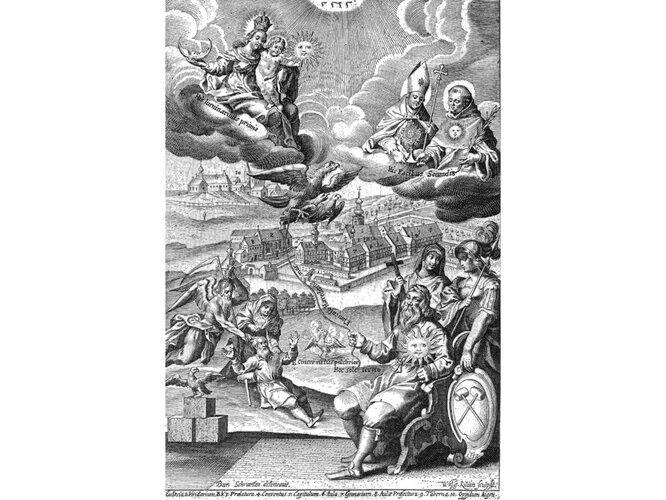

Wiederaufbau im Barock

Eine wichtige Persönlichkeit für das Stift war Martin Greysing (1627–1665). Der aus Vorarlberg stammende Abt wagte nach den Zerstörungen des Jahres 1626 einen Neuaufbau der Abtei mit lediglich zwei Konventualen. Allein während seiner Regierungszeit gelang es ihm, 51 Männer für das Leben im Kloster zu gewinnen. 1657 wurde Schlägl auch zur Abtei erhoben. In dieser Zeit erlebte das Kloster nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell eine neue Blüte, wovon Arbeiten zahlreicher Künstler aus dieser Zeit zeugen. Im Bereich der Musik legte der Abt besonderen Wert auf den Orgelbau. So schuf Andreas Putz für die Stiftskirche 1733/34 die noch heute bestehende frühbarocke Orgel. Berufsmusiker gab es in dieser Zeit in Schlägl allerdings nicht, vielmehr mussten die Mitarbeiter des Hauses auch ein Instrument beherrschen, der Kammerdiener des Abtes genauso wie der Koch.

Schwerpunkt Orgelbau

Das 18. und 19. Jahrhundert in Schlägl sind im Bereich der Musikgeschichte noch wenig erforscht. Das 18. Jahrhundert verlief vergleichsweise ruhig, das Kloster entging sogar der Auflösung durch Joseph II., dennoch wurde das kulturelle Leben des Hauses massiv beeinträchtigt. Vom Anfang des 18. Jahrhunderts stammen als besondere Kostbarkeit unter den Musikinstrumenten übrigens drei Blockflöten aus Elfenbein, die der Werkstätte des Nürnberger Flötenmachers Johann Benedikt Gahn zuzuordnen sind.

Das 19. Jahrhundert brachte eine günstige Zeit für das Haus: Abt Dominik Lebschy (1838–1884), der auch Landeshauptmann von Oberösterreich war, ließ zahlreiche Bauvorhaben realisieren und die Stiftskirche restaurieren und förderte auch die Musik. So wurden in den inkorpoierten Pfarren zahlreiche neue Orgeln errichtet. Auch in der Stiftskirche selbst wurde die große Orgel durch den Orgelbauer Joseph Breinbauer umgestaltet.

Besondere Pflege erfuhr in dieser Zeit besonders Musik aus den Klöstern der Umgebung, v. a. aus Böhmen, wie überhaupt das Kloster intensivere Verbindungen zum böhmischen Raum pflegte, etwa zum Prämonstratenserkloster Strahov bei Prag. Böhmische Musiker wirkten immer wieder in Schlägl – so Johann Nepomuk Albert Maxandt, der von etwa 1773 bis 1776 hier weilte und dessen Schüler der komponierende Konventuale Friedericus Bayer (?–1840) war, oder Andreas Bartholomaeus Kamen (1757–1802), welcher mehrere Instrumentalkonzerte komponierte.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigte auch in Schlägl der Cäcilianismus seine Auswirkungen, was u. a. dazu führte, dass Ordinarien der Wiener Klassik kaum mehr zur Aufführung gelangten.

An der Wende zum 20. Jahrhundert wirkte in Schlägl Abt Norbert Schachinger, der durch Widmungsaufträge versuchte, die Musikpflege im Stift zu beleben. Für die musikalischen Aufführungen standen allerdings eher bescheidene Mittel zur Verfügung.

Hochkarätige Musikveranstaltungen

1941 bis 1945 wurde das Kloster von den Nazis aufgelöst.1950 wurde Bruno Grünberger Prior des Stiftes, der sich besonders der Musik annahm. Er machte sich v. a. um die Neuorganisierung des Gregorianischen Chorals in Österreich verdient und versuchte, der Orgelrestaurierung einen entsprechenden wissenschaftlichen Hintergrund zu geben. So wurde 1952 bis 1954 von Wilhelm Zika sen. in der Stiftskirche eine Chororgel errichtet, die 1965 eine Erweiterung erfuhr. Jüngst wurde die Chororgel restauriert und am 4. Mai 2008 geweiht. Auf dieser Orgel spielte auch Peter Planyavsky, der 1968/69 Organist in Schlägl war und für das Stift auch einige Werke komponierte.

Seit 1975 leitet als Stiftskapellmeister Rupert Gottfried Frieberger die Kirchenmusik in Schlägl (Cantoria Plagensis und das Stiftsorchester), seit demselben Jahr wirkt Ingemar Melchersson als Stiftsorganist. Frieberger widmet sich in besonderer Weise der Pflege des Gregorianischen Chorals. Auf sein Engagement gehen auch die Schlägler Orgelkonzerte, die hochkarätigen Konzerte im Rahmen der Internationalen Schlägler Musikveranstaltungen sowie die Schlägler Musikseminare zurück. Frieberger ist zudem als Komponist tätig und wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Der Text wurde auf Basis folgender Literatur verfasst (2008):

Frieberger, Rupert Gottfried: Schlägl, in: Wessely, Othmar (Hg.): Musikstadt Linz – Musikland Oberösterreich. Linz 1993, S. 182-184.

Schlägl, in: Flotzinger, Rudolf – Gruber, Gernot (Hg.): Musikgeschichte Österreichs. 2. Aufl. Graz, Wien 1995, S. 2080-281.