Brucknerhaus

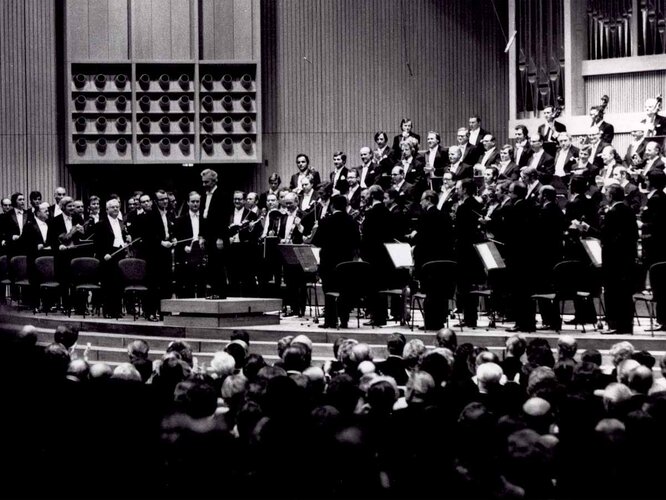

Das Brucknerhaus, am rechten Donauufer im Linzer Zentrum gelegen, wurde am 23. März 1974 eröffnet. Aufgeführt wurden Anton Bruckners Siebte Symphonie von den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Herbert von Karajan. Zudem brachte das Bruckner Orchester unter Kurt Wöss Bruckners Te Deum, u. a. mit Agnes Baltsa als Solistin, sowie die Uraufführung von Gottfried von Einems Bruckner-Dialog, op. 39 zu Gehör. Bereits bis 1976 gastierten hier viele prominente Orchester und Dirigenten:

| Orchester und Dirigenten |

|---|

| Bamberger Symphoniker, BBC Symphonie Orchestra London, Boston Symphonie Orchestra, Chicago Symphonie Orchestra, Cleveland Orchestra, Concertgebouworkest Amsterdam, Leningrader Philharmonie, Los Angeles Philharmonic Orchestra, Müncher Philharmoniker, New Philharmonia Orchestra London, New Yorker Philharmoniker, Staatskapelle Dresden, Sydney Symphonie Orchestra, Tschechische Philharmonie, Wiener Philharmoniker, Wiener Symphoniker |

| Claudio Abbado, Leonard Bernstein, Karl Böhm, Pierre Boulez, Carlo Maria Guilini, Bernard Haitink, Eugen Jochum, Herbert von Karajan, Rudolf Kempe, Rafael Kubelik, Erich Leinsdorf, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Vaclav Neumann, Seiji Ozawa, Georg Solti |

Langer Weg zum Konzerthaus

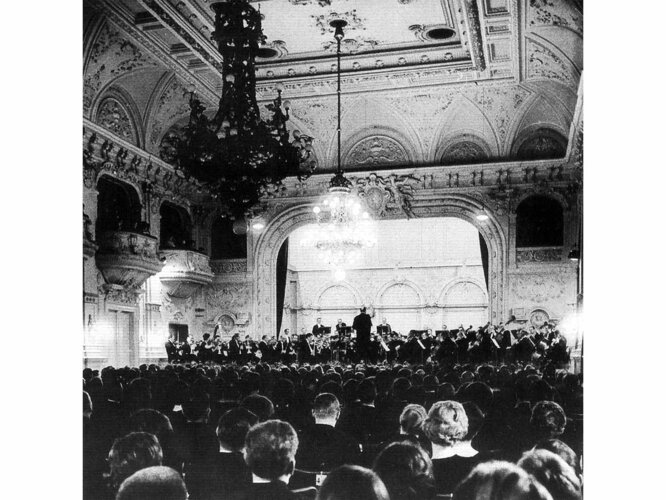

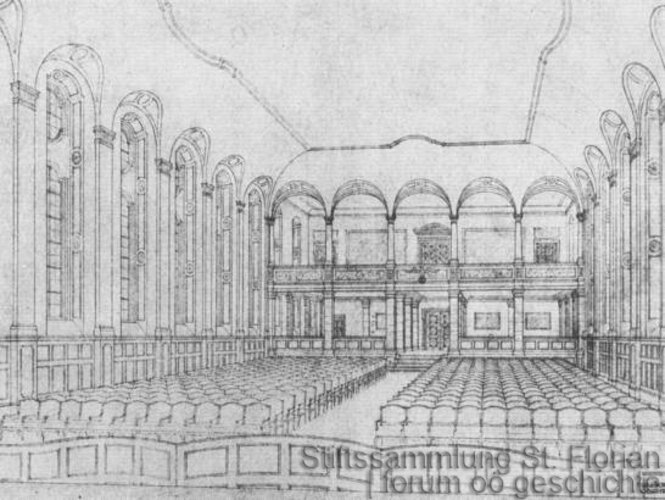

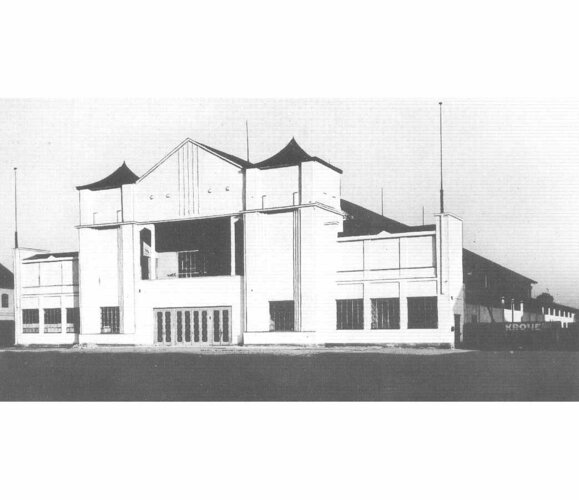

Schon seit den 1930er Jahren bestand der Bedarf nach einem neuen Konzerthaus, den vor allem die Linzer Konzertfreunde in der Öffentlichkeit formulierten. Zu dieser Zeit wurde u. a. das Linzer Vereinshaus für Konzerte genutzt, dessen Räumlichkeiten allerdings zu klein waren. Adolf Hitler hatte bekanntlich vor, Linz als Kultur- und Führerstadt auszubauen. Albert Speers Pläne sahen auch eine „Brucknerhalle“ vor, die jedoch nie gebaut wurde.

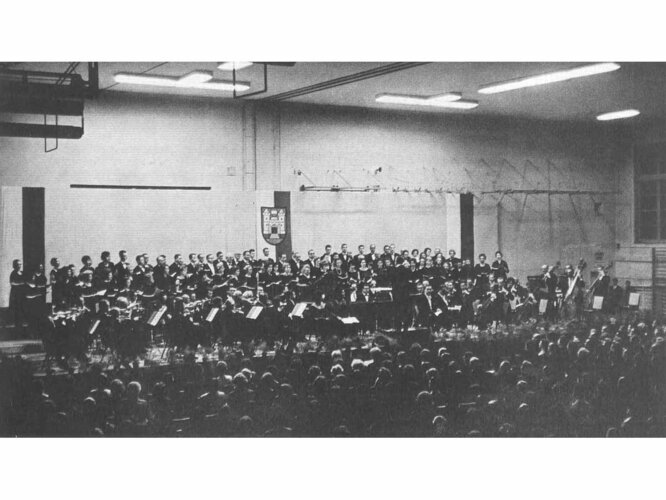

Nach dem Zweiten Weltkrieg forderten u. a. das Städtische Symphonieorchester und die heimischen Chöre (Frohsinn, der David-Chor und der Domchor) sowie die Freunde Anton Bruckners, die den Brucknerhaus-Verein ins Leben gerufen hatten, eine neue Aufführungsstätte. Prominente Linzer schlossen sich der Forderung an: Fritz Rauch, Gerhard Schröder, Horst Stadlmayr und der Linzer Domkapellmeister Joseph Kronsteiner. Spendenaktionen, Benefiz-Konzerte (u. a. mit Herbert von Karajan in der Diesterwegschule oder Wilhelm Furtwängler in der ESG-Remise) und eine breite Unterstützung durch die lokale Presse lancierten das Thema in der oberösterreichischen Bevölkerung.

Neubau an der Donau

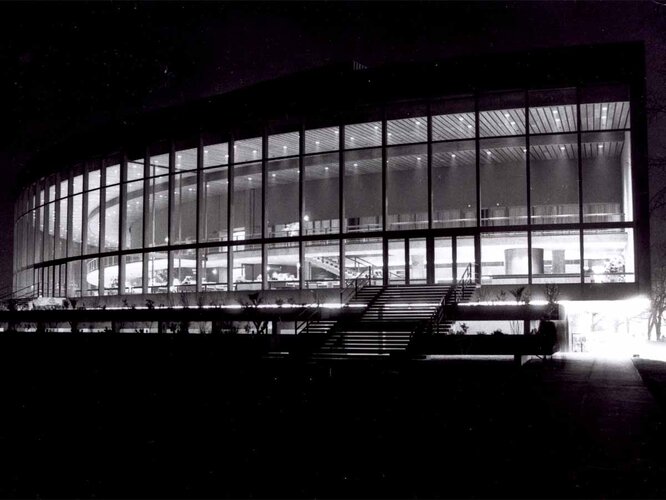

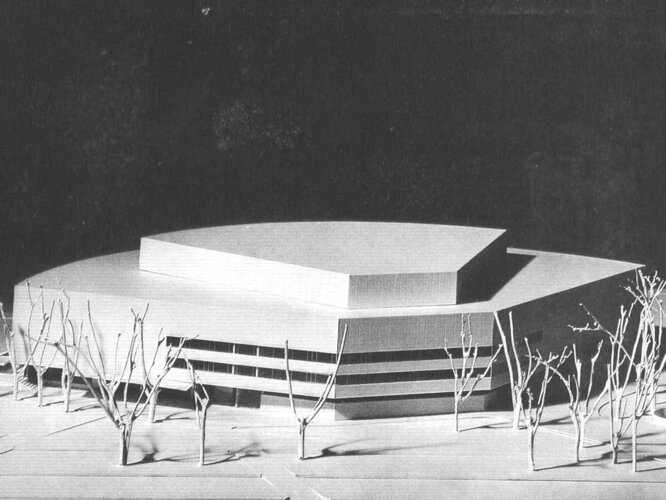

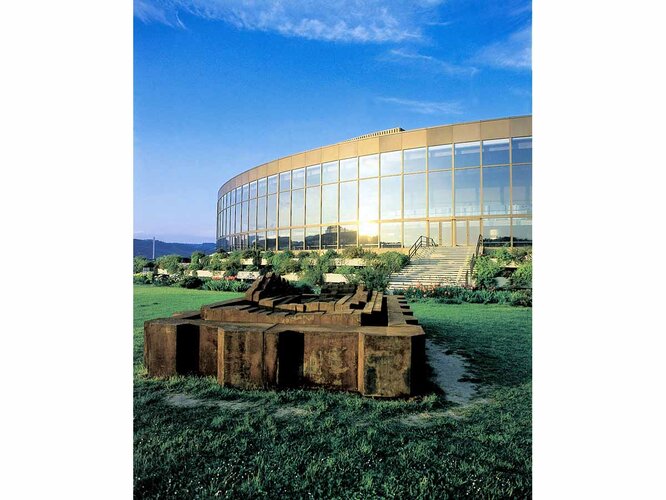

Ende der 1950er Jahre schließlich stand der Entschluss der Stadt Linz fest und es wurde ein Wettbewerb für die Errichtung einer Konzert- und Mehrzweckhalle ausgeschrieben. 1961 erhielt der finnische Architekt Heikki Sirén den Auftrag. Als Standort wählte man das Areal zwischen Nibelungen- und Eisenbahnbrücke, das nach der Überschwemmung von 1954 als Hochwasserdamm aufgeschüttet worden war.

Am 16. Mai 1969 fand durch Bundespräsident Franz Jonas und den damaligen Bürgermeister von Linz, Theodor Grill, der offizielle Akt der Grundsteinlegung für das Brucknerhaus statt. Gebaut wurde von 1969 bis 1973. Im Herbst 1973 nahm die Belegschaft den Probebetrieb auf. Knapp einen Monat nach der Eröffnung des Brucknerhauses wurde die von Alois Forer konzipierte und in ihrem Bau betreute Flentrop-Orgel im Großen Saal eingeweiht.

Drei Säle und neue Orte

Das Brucknerhaus wurde als vielseitiges Veranstaltungszentrum geplant: Konzerte, Konferenzen, Bälle etc. sollten dort stattfinden können. Drei Säle können bespielt werden:

| Saal | Fassungsvermögen | Nutzung |

|---|---|---|

| Großer Saal | max. 1420 Sitzplätze (Parkett und Galerie), 150 Stehplätze | Konzerorgel auf der großen Bühne; Einrichtung für Konzerte, Bälle und Konferenzen |

| Mittlerer Saal | max. 352 Sitzplätze, 40 Stehplätze | Einrichung für Konzerte und Bälle; hier findet sich ein 6 x 7 m großer handgewebter Wandteppich aus dem Grundmaterial Sisal und dem Obermaterial Seide der koreanischen Künstlerin Anne Terdjan, die dafür 350 kg Textil verarbeitete. |

| Kleiner Saal | 100–150 Sitzplätze, dreifach unterteilbar | geeignet für Tagungen, Symposien, Kabarett und Kleinkunst, Puppentheater und Kinderveranstaltungen oder Empfänge |

In den vergangenen Jahren wurden von der LIVA sukzessive auch neue Spielstätten erschlossen: Konzerte im Schlosspark, Serenaden im Arkadenhof des Linzer Landhauses, Veranstaltungen auf Schloss Tillysburg bei St. Florian und in der Stiftskirche St. Wilhering.

Die Architektur

Der finnische Architekt Heikki Sirén arbeitete regelmäßig mit seiner Frau Kaija zusammen. Auch in Linz setzten sie auf die erprobte Arbeitsteilung: Er übernahm die Projektleitung und sie brachte sich vor allem in der Innengestaltung ein. Im Folgenden eine Beschreibung des Baus von Friedrich Achleitner aus dem Jubiläumsband 20 Jahre Brucknerhaus:

„Die Sirens haben im Anschluss an die Linzer Altstadt und die relativ integrierten Brückenkopfbauten einen Bau konzipiert, der sich in der Höhenentwicklung der Gipfellinie der Aubäume unterordnet. Das ganze räumliche und städtebauliche Konzept ist von der Uferlage, der Beziehung von Standort und Umraum bestimmt. Das Brucknerhaus ist wohl einer der letzten Vertreter jenes ,skandinavischen Klassizismus’, der in den dreißiger Jahren eine Synthese mit dem Funktionalismus einging und sich durch eine einfache räumliche Disposition, Bescheidenheit in den formalen Mitteln und besondere Gediegenheit in Detail und Materialität auszeichnet. Die Grundform des Kreissegments erlaubt im konkreten Fall sowohl die Zuordnung der Säle als auch ein großes, zweigeschoßiges Foyer, das seine Attraktion von dem Kontakt zur Szenerie der Linzer Stadtlandschaft bezieht […] Bestimmend für die Atmosphäre der Innenräume ist die ausschließliche Verwendung von hellem Holz und von Orange bei den Stühlen. Die übrigen Töne auf der Braun-Beige-Skala schaffen eine ,gedämpfte Vornehmheit’, die weder steif noch lässig wirkt.“

Der Architekt des Brucknerhauses, Heikki Sirén, erhielt 30 Jahre nach der Eröffnung des Brucknerhauses den Ehrenring der Stadt Linz von Bürgermeister Franz Dobusch.Im Jahr 2000 wurde die Foyerzone nach Plänen von Roland Ertl saniert.

LIVA

Die 1971 gegründete LIVA, die Linzer Veranstaltungsgesellschaft m. b. H., wurde in das Brucknerhaus eingegliedert.

LIVA-Direktoren

| Funktionsperiode | Name |

|---|---|

| 3/1990–12/1998 | Musikdirektor Dr. Thomas Daniel Schlee |

| 8/1997–2/1998 | Kulturdirektor Mag. Siegbert Janko |

| seit 3/1998 | Vorstandsdirektor Ing. Mag. Wolfgang Lehner |

| seit 3/1998 | Vorstandsdirektor Wolfgang Winkler |

Programmatische Gestaltung

Von Beginn an sollte das Brucknerhaus sowohl internationalen als auch regionalen Künstlerinnen und Künstlern ein Podium bieten. Zeitgenössische Werke finden im musikalischen Programm in Form von Schwerpunkten zu einzelnen Komponistinnen und Komponisten oder Kompositionsaufträgen ebenso Platz. Uraufführungen von (ober)österreichischen Komponistinnen und Komponisten wie Peter Androsch, Roland Batik, Christoph Cech, Fridolin Dallinger, Johanna Doderer, Thomas Doss, Heinrich Gattermeyer, Helmut Eder, Erich Eder de Lastra, Gottfried von Einem, Sabina Hank, Rudolf Jungwirth, Günter Kahowez, Richard Kittler, Augustinus Franz Kropfreiter, Gerd Kühr, Ernst Ludwig Leitner, Thomas Pernes, Alfred Peschek, Günther Rabl, Kurt Rapf, Helmut Rogl, Gerhard Schedl, Heinrich Schiff, Thomas Daniel Schlee, Axel Seidelmann, René Staar, Alexander Stankowski, Balduin Sulzer, Wolfgang Suppan, Gunter Waldek, Peter Wolf, Joe Zawinul und internationalen wie Michael Gielen, Walter Haupt, Hans Werner Henze, Toshio Hosokawa, Mauricio Kagel, Terje Rypdal, Mikis Theodorakis wurden im Brucknerhaus präsentiert.

Konzerte für Kinder und Jugendliche, Kabarettabende und Crossover-Projekte sprechen neben den klassischen Konzertbesucherinnen und -besuchern auch neues Publikum an. In den 1980er und 1990er Jahren brachten Persönlichkeiten wie Marcel Prawy mit seinen Musical- und Operetten-Shows oder Herbert Prikopa mit seiner moderierten Konzertreihe „Für Kinder und Kenner“ neue publikumsträchtige Formate an das Haus. Der Cellist Heinrich Schiff, der Pianist Friedrich Gulda und der Linzer Dirigent Franz Welser-Möst zählen zu den herausragenden Künstlerpersönlichkeiten, die dem Brucknerhaus über Jahrzehnte verbunden waren und sind.

Artists in Residence

Seit der Saison 1999/2000 gestalten jeweils für zwei Jahre Artists in Residence den Spielplan des Brucknerhauses mit. Den Anfang machte der Komponist und Musiker Christian Muthspiel, ihm folgte der niederländische Pianist und Komponist Wim van Zutphen (2001-2003). In den beiden darauf folgenden Saisonen war Christoph Cech, Komponist und Leiter der Jazzabteilung an der Anton Bruckner Privatuniversität, Artist in Residence. 2005 bis 2007 setzte der Wiener Komponist Thomas Pernes seine künstlerischen Ideen am Brucknerhaus um. Seit der Saison 2007/08 ist nun die Linzer Sopranistin Anna Maria Pammer mit dieser Aufgabe betraut.

| Aktuelle Daten |

|---|

| Veranstaltungen pro Jahr |

| Eigenveranstaltungen pro Jahr |

| Gastveranstaltungen pro Jahr |

| Besucher/innen pro Jahr |

Das Internationale Brucknerfest

Nach der Eröffnung des Brucknerhauses 1974 lag die Gründung eines eigenen Musikfestes nahe, noch dazu fiel das Jahr 1974 mit dem 150. Geburtstag Anton Bruckners zusammen. Bereits 1932 fand erstmals aus Anlass der Einweihung der wiederhergestellten Brucknerorgel in St. Florian statt. Weitere Brucknerfeste gab es in Linz 1935 und 1936.

Das Konzept des Internationalen Brucknerfestes sah eine Positionierung zwischen den Wiener Festwochen und den Salzburger Festspielen vor. Daher wurde das Internationale Brucknerfest im September als Musikfestival mit dem Werk Anton Bruckners als inhaltlicher Basis angesiedelt. Seit 1980 begibt sich das Brucknerfest mit seinen Veranstaltungen auch aufs Land, Wirkungsstätten Bruckners wie St. Forian werden dramaturgisch eingebunden.

Schließlich ergänzten Dr. Horst Stadlmayr und Dr. Hannes Leopoldseder 1979 das Brucknerfest durch die Ars Electronica und die klassische Klangwolke. Erst die Verbindung zwischen „Zukunft und Tradition“ gab dem Brucknerfest und damit Linz ein unverwechselbares Image. Seit 1985 gibt es ein Klangwolken-Wochenende, das mit einer Visualisierung von „Best of Pink Floyd“ gestartet wurde. Eine Kinder-Klangwolke ergänzt das Beschallungs-Wochenende.

Die Festreden zur Eröffnung des Brucknerfestes 1977–2007

| Jahr | Redner/-in | Thema |

|---|---|---|

| 1977 | Friedrich Heer | „Kunst ist Konservation und Revolution“ |

| 1978 | Gerhard Klingenberg | „Die Kultur in der Leistungsgesellschaft“ |

| 1979 | Werner Hofmann | „Phantasie aus der Retorte?“ |

| 1980 | Ernst Krenek | „Elektro – Ton und Sphärenklang“ |

| 1981 | Anton Neumayr | „Musica et humanitas“ |

| 1982 | Rolf Liebermann | „Zur Tradierung kultureller Werte“ |

| 1983 | Fritz Hochwälder | „Der Preis der Kunst“ |

| 1984 | Erwin Ringel | „Die Bedeutung der Stimme und Musik für unsere Welt“ |

| 1985 | Werner Schneyder | „Gegen die Umarmung von unpolitischer Kultur und kulturloser Politik“ |

| 1986 | Hilmar Hoffmann | „Kultur für morgen?“ |

| 1987 | Erich Fried | „Klarheit oder Gewöhnung – Gedanken zur Kultur, Politik, Psychologie“ |

| 1988 | Milo Dor | „Die österreichische Schizophrenie oder Die Pflicht zum Widerstand“ |

| 1989 | Eric J. Hobsbawm | „Mitteleuropa, Kultur und Politik“ |

| 1990 | Kardinal Franz König | „Bruckners Musik und das Ewige im Menschen“ |

| 1991 | Axel Corti | „Sonntagsrede – Unterhaltliches betreffend“ |

| 1992 | Franz Welser-Möst | „Ich schreite kaum, doch wähn’ ich mich schon weit“ |

| 1993 | Eduard Goldstücker | „Pandoras Wiederkunft?“ |

| 1994 | Peter Turrini | „Wie verdächtig ist der Mensch?“ |

| 1995 | Erika Weinzierl | „Vertrieben Vernunft – Rückkehr unerwünscht?“ |

| 1996 | Klaus Maria Brandauer | „… in die Welt, und zurück“ |

| 1997 | Hildegard Hamm-Brücher | „Zeitwenden – woher und wohin“ |

| 1998 | Horst-Eberhard Richter | „Lernziel Solidarität zur Jahrtausendwende“ |

| 1999 | Erika Pluhar | „Kunst. Zeit. Gesellschaft“ |

| 2000 | Karlheinz Böhm | „Menschen für Menschen“ |

| 2001 | Theo Sommer | „Das Blei im Kiel des Gemeinwesens“ |

| 2002 | Said | „ein kind auf der suche nach europa“ |

| 2003 | Peter Huemer | „Nachdenken müssen die Menschen schon selber“ |

| 2004 | Anna Mitgutsch | „Die Welt ist voller Bilder, und in welche Bilder wir geraten, entscheidet unser Leben (Elias Canetti)“ |

| 2005 | Anton Zeilinger | „Wie das Neue in die Welt kommt“ |

| 2006 | Ari Rath | „Die Ewigkeit der Sprache der Musik“ |

| 2007 | Konrad Paul Liessmann | „Hier wird’s Ereignis! Kunst im Zeitalter der Eventkultur“ |

| 2008 | Renan Demirkan | „Utopie mit Respekt“ |

| 2009 | Robert Menasse | „Kritik der Sonntagsrede“ |

| 2010 | Elfriede Hammerl | „Kevin ist eine Diagnose oder die Angst vor Gleichheit“ |

Autorin: Marie-Therese Rudolph, 2008