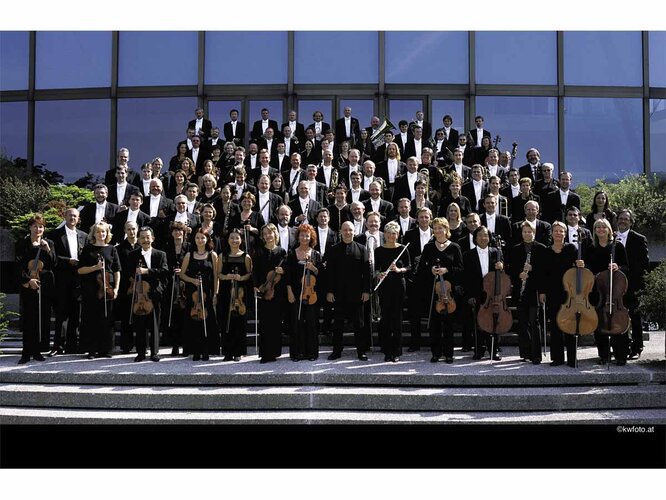

Bruckner Orchester Linz

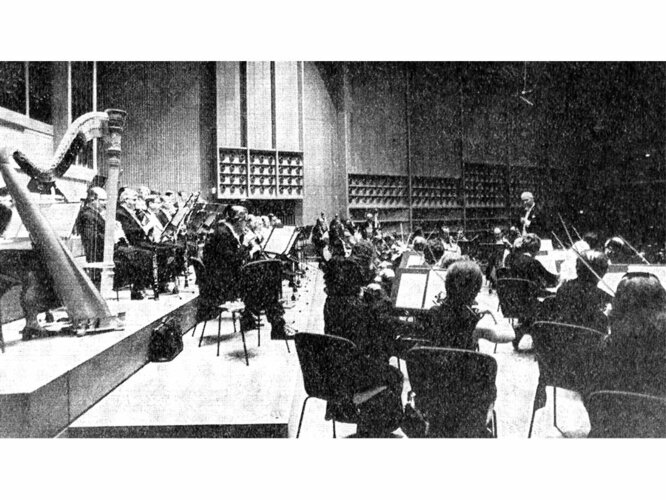

Unter den großen symphonischen Klangkörpern Österreichs mag das Bruckner Orchester Linz (BOL) fraglos zu den jüngsten zählen – doch freilich nur offiziell und unter diesem Namen, den es seit einer grundlegenden Neuorganisation im Jahr 1967 führt. Seit damals ist seine, den Wiener Philharmonikern ähnliche, Doppelfunktion als Theater- und Konzertorchester festgelegt. Tatsächlich wurde das Orchester aber bereits 1803 als Hausorchester für das neu errichtete Landständische Theater etabliert, sozusagen der Urahn des heutigen Bruckner Orchesters.

Landestheaterorchester Linz

Dieser erste Vorläufer des heutigen Bruckner Orchesters Linz bestand aus nur etwa 15 Musikern, doch schon drei Jahre später wurde es durch Theaterdirektor Franz Graf Füger zum Landestheaterorchester Linz ausgebaut. Als solches rasch auf 30 Mitglieder angewachsen, gab das Ensemble neben der regelmäßigen Arbeit am Theater bald auch eigene Konzerte oder verstärkte diverse Liebhaberorchester der Region, etwa die Gesellschaft der Musikfreunde oder den späteren Linzer Konzertverein. Dennoch bestand die Hauptaufgabe dieses Klangkörpers über die Jahrzehnte hinweg in der Theaterarbeit.

Städtisches Symphonieorchester

1940 übernahm die Stadt Linz das Landestheaterorchester, erhöhte die Mitgliederzahl von 26 auf 93 und übertrug diesem neuen Städtischen Symphonieorchester unter der Leitung von Georg Ludwig Jochum neben den Aufgaben am Theater auch eigene Konzertdienste. Diese Doppelfunktion stellte sich während der Kriegsjahre bald als unrealistisch heraus, so dass bereits 1941 wieder ein eigenes Landestheaterorchester ausgegliedert und dem Gau Oberdonau unterstellt wurde.

Die Trennung von Städtischem und Theaterorchester im Jahr 1941 wurde allerdings bald wieder rückgängig gemacht, was bei Kapellmeister Theodor Peyrl, dem Oberspielleiter und Stellvertreter von Intendant Ignaz Brantner, auf wenig Begeisterung stieß, da sich in der Praxis grundlegende Auffassungsunterschiede zwischen den beiden Klangapparaten auftaten. Aus den erhaltenen Akten im oberösterreichischen Landesarchiv geht aus zahlreichen Briefen und Dokumenten hervor, wie schwierig es für die künstlerischen Leiter war, die für die Aufrechterhaltung des Betriebs nötigen Musikerinnen und Musiker beisammenzuhalten.

„Bei der Stellungnahme der derzeitigen Leitung des städt. Symph. Orchesters meinem Ressort gegenüber kann ich die Verantwortung für die Einhaltung der künstlerischen Qualität auf musikalischem Gebiete in der Operette nicht mehr tragen. Ein Theater ohne eigenes Orchester ist ein Unding.“

Auch die Einführung des „Rolldiensts“, der nicht garantiert, dass immer dieselben Musikerinnen und Musiker in denselben Stücken spielen, wurde diskutiert, später auch umgesetzt. So schien das musikalische Niveau immer tiefer zu sinken.

Etwa zur selben Zeit forcierte Hitler im Rahmen seiner Pläne, Linz als kulturelles Zentrum Europas auszubauen, die Gründung eines dritten Orchesters: des „Linzer Reichsbrucknerorchesters“. Dieses wurde 1942 auf persönlichen Wunsch des Diktators als Rundfunkorchester für den neu gegründeten Reichssender St. Florian installiert. Es stand ebenfalls unter der Leitung Jochums und präsentierte sich nach einer einjährigen Einspielphase am 20. April 1943 (Hitlers Geburtstag) erstmals der Öffentlichkeit.

Für seine Etablierung hatten die Nazis keine Kosten und Mühen gescheut: So wurden dafür Musiker aus verschiedenen deutschen Rundfunkorchestern abgezogen, denen in der Folge zum Teil nur noch die Auflösung blieb. Mit Kriegsende 1945 wurde das „Linzer Reichsbrucknerorchester“ umgehend von der amerikanischen Besatzungsmacht aufgelöst.

Drei Orchester in Linz

Während des Zweiten Weltkriegs war es also zu der absurd anmutenden Situation gekommen, dass Linz für einige Jahre über drei Orchester verfügte; die Situation der Musiker freilich hatte sich dadurch deutlich verschlechtert und so versuchte der Intendant des Theaters, Ignaz Brantner, in einem Brief vom 26. März 1942 an das Städtische Wirtschaftsamt, zumindest eine bessere Entlohnung für die Musiker herauszuschlagen:

„ [...] Begründet wird dieses Ansuchen durch die Tatsache, daß das Orchestermitglied oft wöchentlich 50 Stunden und noch mehr Dienst leisten muß und durch die Art des Betriebes selten in der Lage ist, zur normalen Zeit die Mahlzeiten einzunehmen, da die Proben oft bis zu 14 Uhr und noch länger dauern und bei musikalischen Vorstellungen selten vor 11 Uhr nachts den Betrieb verlassen kann, bei Gastspielreisen aber vor 1 Uhr morgens kaum sein Heim betreten kann. […] Indem die Intendanz des Landestheaters noch bemerkt, dass der Orchesterstand derzeit 40 Mitglieder beträgt, bittet sie diesem Gesuche Rechnung tragen zu wollen und zeichnet mit Heil Hitler!“ (OÖ. Landesarchiv, Karton Landestheater)

Schließlich setzte Gauleiter Eigruber in einem Brief an den Oberbürgermeister von Linz am 22. Februar 1944 folgende Richtlinien für die Orchester auf:

„Das Bruckner-Orchester des Großdeutschen Rundfunks ist ein Reichsorchester, welches seinen Sitz in St. Florian bezw. derzeit in Linz hat und keinesfalls als städtisches oder Gauorchester anzusprechen ist.

Das Bruckner-Orchester wird als zukünftige Aufgabe die Bestreitung der synphonischen [!] Musik des Großdeutschen Rundfunks übertragen erhalten, dann die Brucknerfeste bestreiten und als Orchester des Reiches eine größere Anzahl von Gastkonzerten im In- und Ausland geben und nur fallweise der Stadt Linz als Synphonieorchester [!] zur Verfügung stehen.

Die Stadt Linz kann daher mit diesem Orchester keinesfalls das Auslangen finden.

Aus Punkt 1) ergibt sich, dass der Bestand des Synphonieorchesters der Stadt Linz unbedingt erforderlich ist und dass dieses Orchester einen weiteren Ausbau erfährt. Das Synphonieorchester der Stadt Linz verbleibt beim Oberbürgermeister und hat die Aufgabe den musikalischen Bedürfnissen der Stadt Linz voll und ganz Rechnung zu tragen.

Das Orchester wird zu Gastspielreisen im Gau, insbesondere in den Sommermonaten an den Fremdenverkehrsorten, herangezogen.

Das Städtische Synphonieorchester bespielt gleichzeitig das Landestheater Linz für alle Opern und Operetten. Es ist das Einvernehmen mit dem Intendanten über den Spielplan zu pflegen. Ein eigenes Theater-Orchester wird nicht errichtet.

Das Städtische Synphonieorchester hat sich schon deswegen zu vergrößern und in der instrumentalen Leistung zu verbessern, weil es einmal den Grundstock für die neue Oper in Linz als Opernorchester bilden wird. Die endgültige Regelung wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.“

Orchester des Theaterpächters

Das Städtische Symphonieorchester, das gegen Ende des Krieges von 104 Mitgliedern während der NS-Zeit auf 39 geschrumpft war, sollte Linz nach dem Zweiten Weltkrieg musikalisch versorgen. Die Stadt Linz verpflichtete sich, das Orchester mit mindestens 24 Musikerinnen und Musikern und einem Dirigenten sowohl für Dienste im Theater als auch in den Konzertsälen zu unterhalten. Somit begann nach dem Zweiten Weltkrieg das heutige Bruckner Orchester Linz wieder als Orchester des Theaterpächters. In dieser Phase mussten sowohl die Trägerschaft als auch die Subventionierung von Theater und Orchester zwischen dem Land Oberösterreich, der Stadt Linz und dem privaten Theaterpächter geklärt werden. Gleichzeitig wurden auch die – zum Teil bis heute bestehenden – grundsätzlichen Probleme des Orchesters evident: die qualitativen und organisatorischen Schwierigkeiten im Rahmen der Doppelfunktion von Theater- und Konzertorchester sowie die Diskussion, ob es nicht überhaupt als reines Theaterorchester weitergeführt werden sollte. Dazu kam das Fehlen eines adäquaten Konzertsaals.

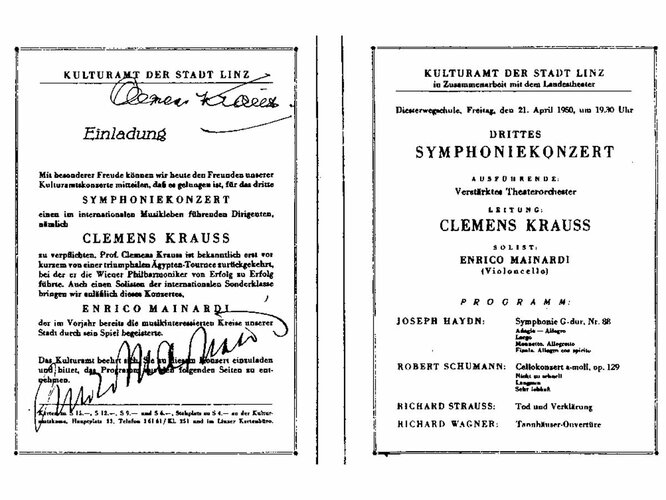

Landestheater-Orchester

Ab 1. Jänner 1957 wurde das Orchester als Orchester des Landestheaters geführt. Mit der Überleitung des Landestheaters Linz vom Status eines Privatunternehmens in einen Betrieb des Landes Oberösterreich wurde das Orchester zu sechs Konzerten inklusive der dazugehörigen Proben verpflichtet; dafür beließ die Stadt Linz die seit 1948 bestehende Grundsubvention an das Landestheater bei der Summe von 1.500.000,– Schilling (€ 109.000,–).

Um eine weitere Verbesserung des Orchesters zu erreichen, musste die Anzahl der Mitglieder erhöht werden, dazu wurden unterschiedliche Pläne entwickelt. Einer dieser Pläne aus dem Jahr 1958/59 sah beispielsweise vor, das Orchester mit der Philharmonia Hungarica zusammenzuführen und somit zu vergrößern. Dieser Plan scheiterte jedoch.

Bruckner Orchester Linz

1967 schließlich gilt als das eigentliche Geburtsjahr des heutigen Bruckner Orchesters Linz. Es wurde aus der Betriebsführung des Theaters herausgenommen und als eigene Landesinstitution mit eigener künstlerischer und administrativer Leitung weitergeführt. Die Rechtsträgerschaft behielt sich das Land Oberösterreich vor, Land und Stadt stellten jedoch eine Arbeitsgemeinschaft zur Betriebsführung zusammen und teilten sich den finanziellen Abgang. Gemeinsames Organ war der sich aus je drei Mitgliedern von Stadt und Land zusammensetzende Orchesterausschuss. Das Konzertmanagement übernahm die Stadt Linz. Das heutige Bruckner Orchester hat also – der weitverbreiteten Meinung entgegengesetzt – mit dem so genannten Linzer Reichbrucknerorchester nichts zu tun und ist nicht dessen Nachfolger!

Künstlerische Schwerpunkte

Trotz der ständigen Spielverpflichtungen am Landestheater und der regen Konzerttätigkeit gelingt es dem Bruckner Orchester immer noch, mit zahlreichen zusätzlichen Aktivitäten sein künstlerisches Profil zu schärfen – angesichts der Vielfalt in der internationalen Orchesterlandschaft geradezu eine Notwendigkeit. So stellt dabei neben der Vermittlungsarbeit und internationalen Konzerttourneen auch die Arbeit im Tonstudio einen Schwerpunkt dar. Die große Aufgabe, die gesamten Brucknersymphonien einzuspielen, wurde 1995 abgeschlossen; das Orchester produzierte aber auch Aufnahmen mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Franz Schmidt, Erich Wolfgang Korngold, Gustav Holst oder Siegfried Matthus.

Sein Repertoire erweitert das Bruckner Orchester ständig in zwei Richtungen: einerseits mit Werken aus dem 20. und 21. Jahrhundert (u. a. Ur- und Erstaufführungen von Miguel Kertsman, Robert Beaser, Christoph Cech, Leif Segerstam, Symphonie Nr. 3 des oberösterreichischen Komponisten Augustinus Franz Kropfreiter, posthum) und andererseits in der Zusammenarbeit mit erfolgreichen Crossover-Künstlern wie Ennio Morricone, Karl Jenkins, Mikis Theodorakis oder Christian Kolonovits. Mit dem Chefdirigenten Dennis Russell Davies zog auch die amerikanische Moderne, etwa Philip Glass, in den Spielplan des Bruckner Orchesters ein.

Eine neue Kooperation besteht zwischen Orchester und Ars Electronica Center. So fand beim Brucknerfest 2004 eine konzertante Aufführungen von Richard Wagners Das Rheingold in einem virtuellen Cave-Bühnenbild (in der künstlerischen Gestaltung von Johannes Deutsch) statt.

Brucknerpflege

Die Werke Anton Bruckners sind in den letzten Jahrzehnten vermehrt auf den internationalen Spielplänen zu finden.

Doch noch im Jahr 1972 schrieb Karl Grebe in seiner Bruckner-Monografie über dessen Musik auf Schallplatte: „Der Kreis der Dirigenten, die sich für Werke Bruckners einsetzen, blieb begrenzt.“ Insofern stellt die Gesamteinspielung aller Brucknersymphonien, begonnen von Kurt Eichhorn 1990, beendet von Martin Sieghart im Jahr 1995, eine späte, aber notwendige Referenz an den prominenten Namensgeber dar.

1996 jährte sich der Todestag des Komponisten zum 100. Mal, das Orchester trat daher in den „Bruckner-Städten“ Steyr, Linz, St. Florian und Wien auf und gab auf einer Deutschland-Tournee Bruckners Sechste und Siebte Symphonie sowie in Japan und China Bruckners Vierte, Siebte, Neunte und das Te Deum. Dem Jubiläum entsprechend widmete Martin Sieghart die ganze Saison 1995/96 Anton Bruckner. Dass das Orchester die Sprache Bruckners versteht, ist an den begeisterten Kritiken nachzuvollziehen.

Zum 40-jährigen Bestandsjubiläum 2007 gab das Bruckner Orchester eine CD-Box mit allen Brucknersymphonien heraus. Mit seinem Chefdirigenten Dennis Russell Davies arbeitet das Orchester derzeit an einer neuen Gesamteinspielung des symphonischen Werks von Anton Bruckner.

Chefdirigenten und Gastdirigenten

| Chefdirigent | Dauer der Tätigkeit |

|---|---|

| Kurt Wöss | 1967–1975 |

| Theodor Guschlbauer | 1975–1983 |

| Roman Zeilinger | 1983–1985 |

| Manfred Mayrhofer | 1985–1992 |

| Martin Sieghart | 1992–2000 |

| Ingo Ingensand | 2000–2002 (interimistische Leitung) |

| Dennis Russel Davies | ab der Saison 2002/03 |

Kammermusik

Die Musikerinnen und Musiker des Bruckner Orchesters treten nicht nur in der großen Formation auf, sondern haben sich in den letzten Jahren auch zu unterschiedlichen Ensembles zusammengeschlossen, die Kammermusik pflegen.

| Ensemble | Besetzung | Repertoire |

|---|---|---|

| Daius Quintett | Holzbläser | |

| Gernot Fresacher/Werner Karlinger | Klarinette und Harfe | österreichische Komponisten |

| Bruckner Quartett | Streichquartett | |

| Quartett Ambassador | Streichquartett | |

| Johann Strauß Ensemble | traditionelle Domayer-Besetzung | Johann Strauß |

| Festival Sinfonietta Linz | Mitglieder des Bruckner Orchesters, der Wiener Symphoniker und anderer namhafter Ensembles | |

| French Connection | unterschiedliche Instrumente | französische und deutsche Chansons von „Klassik bis Rock’n Blues“ |

| Ensemble Octavian | acht Bläserinnen und Bläser | |

| Ensemble Akzente | zeitgenössische Musik | |

| open brass source - Blechbläserensembles | drei Blechbläsergruppen in unterschiedlichen Besetzungen |

Vermittlungsarbeit

Die Mitglieder des Bruckner Orchesters und deren Chefdirigent Dennis Russell Davies bemühen sich auch verstärkt um die Einbindung von Jugendlichen in das musikalische Programm. Seit der Saison 2001/02 laden das Orchester und das Brucknerhaus den Preisträger bzw. die Preisträgerin des Jugendwettbewerbs Gradus ad Parnassum zu einem Konzert. In Kooperation mit Musik der Jugend bekommt auch der Preisträger des Europäischen Jugendmusikwettbewerbes 2003 die Gelegenheit zu einem gemeinsamen Konzert mit dem Orchester.

Mit dem im Herbst 2002 präsentierten Programm move.on hat das Bruckner Orchester in Österreich eine Vorreiterrolle eingenommen. Am Zustandekommen dieser eigenen Musikvermittlungsschiene für Kinder und Jugendliche war auch der Verein Presto. Freunde des Bruckner Orchesters Linz beteiligt.

___________________________________________________

Hinweis: In diesem Beitrag wird die offizielle Schreibweise „Bruckner Orchester Linz“ (ohne Bindestrich) verwendet.

Autorin: Marie-Therese Rudolph, 2008