Ars Electronica Festival

Am 18. September 1979 fand im Rahmen des Internationalen Brucknerfestes zum ersten Mal das Ars Electronica Festival statt, das mit der ersten Linzer Klagwolke zu Anton Bruckners 8. Symphonie eröffnet wurde.

Die Idee und das Konzept zum neuen Ars Electronica Festival entstand in Kooperation von Brucknerhaus – LIVA mit dem damaligen Chef Dr. Horst Stadlmayr, dem Intendanten des ORF-Landesstudios Oberösterreich Dr. Hannes Leopoldseder, dem Elektronikmusiker Hubert Bognermayr, dem Musikproduzenten Ulli A. Rützel sowie dem Autor und Wissenschaftler Herbert W. Franke. Bereits am Beginn standen die wesentlichen inhaltlichen Säulen des neuen Festivals fest: Kunst, Technologie und Gesellschaft und deren Stellung zueinander.

Gerade die neuen digitalen Medien, welche die Kunst zu beeinflussen begannen, und das sich aufgrund revolutionärer Informationstechnologien neu entwickelnde Kommunikationsmodell gaben die Impulse für das weltweit einzigartige Festivalformat.

Suche nach kultureller Identität

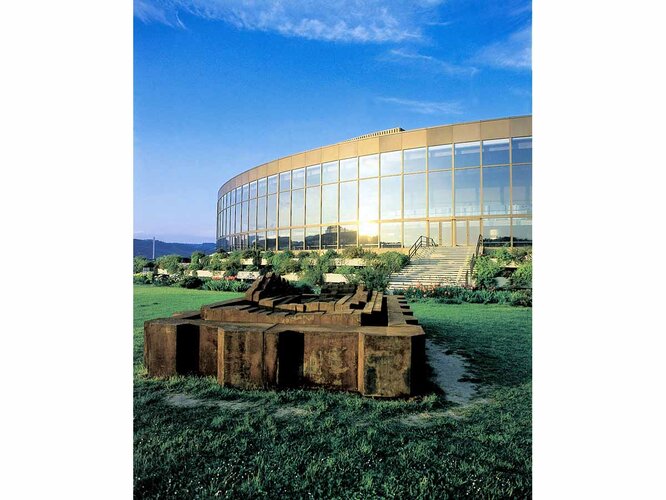

Dabei bildete die Ars Electronica einen Meilenstein bei der Suche nach der kulturellen Identität der Industriestadt Linz. Wichtige Impulse kamen zuvor vom Bau des Linzer Brucknerhauses, aber auch von der 1968er-Bewegung, forderten doch die Jugendlichen der Stadt eine Öffnung der sich nicht gerade innovativ gebärdenden Linzer Kulturszene. Die „Crossover-Initiative“ der Linzer Stadtwerkstatt, gegründet 1979, sowie der seit 1984 existierende Posthof entstanden aus diesem Umfeld heraus

.„Forum Metall“

Als einer der Vorläufer der Ars Electronica kann das „Forum Metall“ gelten, welches 1977 ins Leben gerufen wurde. Dabei wurden im Linzer Donaupark Metallskulpturen von international renommierten Künstlern aufgestellt. Mit dieser Freiluftausstellung, die im Wesentlichen bis heute besteht, sollte das gerade in Linz vorhandene Spannungsfeld zwischen Industrie und Kunst sinnfällig zum Ausdruck gebracht werden. Markantestes Objekt dabei war die so genannte Linzer Nike, die am Gebäude der Linzer Kunstuniversität am Hauptplatz von der Architektengruppe Hausrucker & Co. installiert wurde. Die Skulptur sorgte für große Aufregung und wurde zwei Jahre später abgebaut. Dennoch wurde sie zu einem wichtigen Markenzeichen des Ars Electronica Festivals.

Kunst und Gesellschaft

1980 wurde das Konzept der Ars Electronica als Technologiefestival mit den Schwerpunkten Kunst und Gesellschaft konkretisiert, wobei eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Zukunft stets ein Anliegen war.

Fünf zentrale Aspekte lassen sich dabei herausschälen, wobei in den ersten Jahren der inhaltliche Schwerpunkt auf der Musik lag:

| Soziokulturelle Animationsprojekte, z. B. Stahlsymphonie von Klaus Schulze (1980) mit musikalisch aufbereiteten Aufnahmen von Arbeitsgeräuschen aus der VÖEST, die 1982 am Hauptplatz uraufgeführte Linzer Stahloper von Giorgio Battistelli, die weiterhin veranstaltete Klangwolke oder Mach-Mit-Konzerte (z. B. 1982) | |

| Elektronische Musikperformances und der „Große Preis“ der Ars Electronica | |

| Workshops und Symposien, die aktuelle Themenfelder im wissenschaftlichen Kontext abhandeln und sich differenziert mit der Zukunft beschäftigen sollten | |

| Ausstellungen | |

| Schachcomputer-Weltmeisterschaften in Linz |

Eine wichtige Neuorientierung des Festivals fand 1986/87 statt, als Peter Weibel zum künstlerischen Berater des Festivals bestellt wurde. So war ab 1987 jedes Festival einem eigenen Thema gewidmet. Ein Schwerpunkt verlagerte sich zu Symposien, die sich vermehrt mit dem theoretischen, künstlerischen und philosophischen Umfeld der Computerkultur auseinandersetzten. In dieser Zeit begann sich das Festival auch zusehends international zu etablieren. Weibel wirkte bis 1995, seit 1996 leitet Gerfried Stocker, der Geschäftsführer des Ars Electronica Center, das Ars Electronica Festival künstlerisch.

Die bisherigen Themen des Ars Electronica Festivals:

| Jahr | Thema |

|---|---|

| 1987 | Der freie Klang |

| 1988 | Kunst der Szene |

| 1989 | Im Netz der Systeme |

| 1990 | Digitale Träume, virtuelle Welten |

| 1991 | Out of Control |

| 1992 | Endo Nano |

| 1993 | Genetische Kunst, künstliches Leben |

| 1994 | Intelligente Ambiente |

| 1995 | Welcome to the Wired World |

| 1996 | Memesis |

| 1997 | Flesh-Factor |

| 1998 | Infowar |

| 1999 | Life Science |

| 2000 | Next Sex |

| 2001 | Takeover |

| 2002 | Unplugged |

| 2003 | Code – The Language of our Time |

| 2004 | Timeshift – The World in 25 Years |

| 2005 | Hybrid – Living in Paradox |

| 2006 | Simplicity – The art of complexity |

| 2007 | Goodbye Privacy |

Großer Preis

Der Große Preis entwickelte sich aus der Tatsache heraus, dass die Ars Electronica schon in ihren Anfangsjahren Auftragswerke vergab, welche sich mit der Identität von Linz als Kultur- und Industriestadt auseinandersetzen sollten. Zudem sollte der im Rahmen des Festivals ausgeschriebene Preis gewährleisten, den direkten Anschluss an die Kunstschaffenden nicht zu verlieren, die den Computer als universelles Gestaltungsmedium ihrer Arbeit einsetzen.

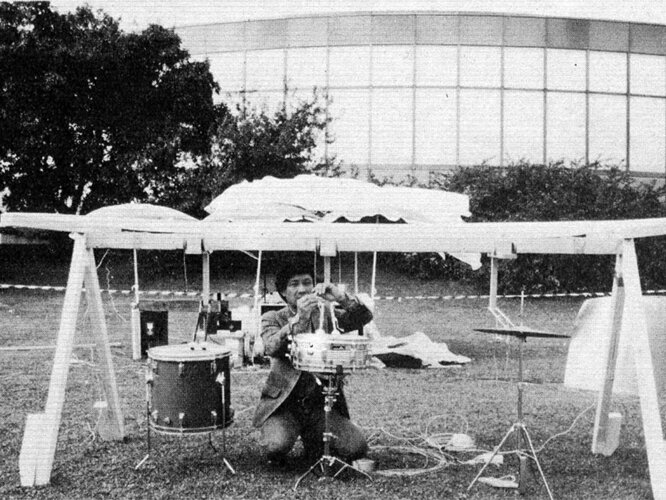

Schwerpunkt elektronische Musik

Zu Beginn stand vor allem die Musik – elektronische Instrumente und Computermusik – im Zentrum, wobei die Topstars aus der Szene der elektronischen Musik präsent waren. In diesem Umfeld entstand eine „Kunst für alle“ in Form von Angeboten zum Mitmachen, (Klang-) Installationen bzw. Klang erzeugenden Musikinstrumenten u. v. m. Interessierte sollten an neu kreierte Musikinstrumente herangeführt werden. Der dafür vergebene Preis stand unter einem bestimmten Thema und wurde jährlich zuerkannt.

Inhaltliche Neuorientierung

1984 wurde der Große Preis zum letzten Mal für das originellste Klanginstrumentarium der Computermusik vergeben, da sich die Computertechnologie rasant veränderte und Softworte zur Klangrealisation immer mehr den Markt zu dominieren begann. Außerdem wurde die Konzentration auf Klang erzeugende Instrumente als inhaltliche Einschränkung des Kunstfestivals gesehen. Der Preis wurde aus dem Gesamtkonzept der Ars Electronica herausgenommen und vermehrt auf die Aspekte der Computerkunst und die (von der Computerentwicklung erfasste) Videoszene bezogen. 1986 fanden im ORF Landesstudio in Linz auch erstmals Computerkulturtage statt.

Prix Ars Electronica

1987 wurde schließlich vonseiten des ORF-Landesstudios Oberösterreich begonnen, den internationalen Prix Ars Electronica ins Festival einzubringen. Obwohl im Umfeld der Ars Electronica initiiert, bestand der Prix als eigenständige Beschäftigung mit der Computerkultur in den Bereichen Computergrafik, -musik und -animation. Als Auszeichnungen wurden drei Goldene Nicas verliehen.

Aufgrund der hohen Dynamik der Medienkunst wurden und werden die Kriterien für die Kategorien den aktuellen gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen entsprechend immer wieder angepasst, um den neuen Anforderungen entsprechen zu können.

1990 kam beim Prix Ars Electronica die Sparte Interaktive Kunst dazu, 1995 wurde der Bereich Grafik als „abgeschlossen“ bezeichnet und durch die Kategorie World Wide Web, 1997 durch die Kategorie .net ersetzt. Heute zählen die Kategorien .net und Digital Musics zu den Königsdisziplinen.

Auch die Jugend wird mit der seit 1998 verliehenen Goldenen Nica in der Kategorie U19 eingebunden.

Heute bildet der Prix Ars Electronica gemeinsam mit dem Festival Ars Electronica, dem Ars Electronica Center und dem Ars Electronica Futurelab die Säulen der Ars Electronica Linz GmbH. Der Prix wird gemeinsam von der 1995 geründeten Ars Electronica Center (AEC) Betriebsgesellschaft mbH, dem ORF Oberösterreich und dem Brucknerhaus Linz in Zusammenarbeit mit dem OK Offenes Kulturhaus veranstaltet – 1997 wurde in Kooperation mit dem Prix Ars Electronica auch erstmals eine umfassende Ausstellung im Offenen Kulturhaus in Linz präsentiert. Die Goldenen Nicas werden jährlich innerhalb des Festivals Ars Electronica im Rahmen einer Gala vergeben. Der Prix Ars Electronica ist eine der wichtigsten Auszeichnungen für Kreativität und Pioniergeist im digitalen Medienbereich.urzeit wird er in folgenden Kategorien vergeben:

| Interactive Art | |

| Digital Musics | |

| Hybrid Art | |

| Digital Communities | |

| u19 – freestyle computing | |

| Media.Art.Research Award |

Ars Electronica Center (AEC)

Am 19. März 1992 beschloss die Stadt Linz den Bau des Ars Electronica Centers als „Museum der Zukunft“, das neue Maßstäbe bei der Vermittlung von Kunst und Technologie setzen sollte, sowie als international orientiertes Medienquartier. Im Oktober 1993 erfolgte der Spatenstich, 1996 die Eröffnung. 2007 wurde einer großer Umbau sowie eine großzügige Erweiterung des AEC begonnen. Am 2. Jänner 2009 wurde das runderneuerte und großzügig ausgebaute Haus als eine der Attraktionen des Europäischen Kulturhauptstadtjahres eröffnet.

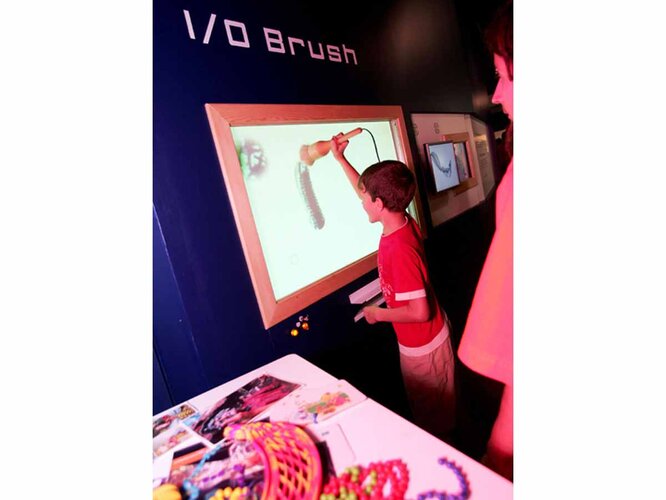

Im AEC „Museum der Zukunft“ werden vor allem interaktive Installationen präsentiert, die aus einer künstlerisch motivierten Herangehensweise resultieren. Dabei legt man auch Wert auf eine altersgerechte Vermittlungsarbeit.

Das im AEC ansässige Futurelab hat sich zur Aufgabe gemacht, die neuen Spannungsfelder zwischen Kunst, Technologie und Gesellschaft zu bearbeiten und in dieser Kreativwerkstatt das Analytische und Experimentelle eines Labors mit dem Künstlerisch-Kreativen eines Ateliers zusammenzuführen, wovon zahlreiche Projekte zeugen. Dies entspricht auch der Tendenz seit den 1990er Jahren sich im Rahmen des Ars Electronica Festivals von Großereignissen abzuwenden und vielmehr eine ganzjährige Präsenz des Unternehmens zu gewährleisten.

Die Klangwolke stand am Beginn der Ars Electronica und sollte dem Festival besondere Aufmerksamkeit verleihen. Die Verbindung zwischen dem Ars Electronica Festival und dem Linzer Brucknerfest mit der Klangwolke ist bis heute geblieben.

Die Klangwolke stand am Beginn der Ars Electronica und sollte dem Festival besondere Aufmerksamkeit verleihen. Die Verbindung zwischen dem Ars Electronica Festival und dem Linzer Brucknerfest mit der Klangwolke ist bis heute geblieben.

Während 1979 die Musik vom Band kam, wurde bereits 1980 ein Konzert des Bruckner Orchesters unter Theodor Guschlbauer live aus dem Brucknerhaus ins Freie übertragen. Das Spielen der Musik Bruckners im Rahmen der Klangwolke führte anfangs zu Diskussionen über das Demokratisieren von klassischer Musik. Kann Bruckners Musik für Menschen aufgeführt werden, die im Donaupark flanieren? Nicht unerheblich war dabei das Auftreten der Wiener Philharmoniker unter Lorin Maazel, die 1982 Bruckners Musik zur Klangwolke zu Gehör brachten und damit viel zur Akzeptanz der Aufführung klassischer Musik im Rahmen der Klangwolke beitrugen. Gerade diese kulturelle Großveranstaltung kann in Linz wohl auch als ein wichtiges Element im Bereich ‚Kultur im öffentlichen Raum’ und Interdisziplinarität gelten.

Der Text wurde 2008 auf Basis von Peter Kramls Beitrag über die Anfänge der Ars Electronica bis zum Jahre 2000 verfasst (Siehe Literatur).