Die Musikpflege in den aufgehobenen Klöstern

Neben den alten Ordensstiften des Landes besteht eine Reihe von aufgehobenen Klöstern, deren Stiftskirchen samt einer repräsentativen Klosteranlage zum Großteil erhalten geblieben sind. Bei diesen Stiften handelt es sich durchwegs um sehr alte Klostergründungen, die unter Kaiser Joseph II. in den 1780er Jahren oder am Beginn des 19. Jahrhunderts aufgehoben wurden. Dabei wurden unzählige Kulturgüter zerstreut oder zerstört, große Teile von Archiven und zahlreiche Dokumente zum Musikleben gingen verloren. Einige Klostergebäude kamen in Privatbesitz, wodurch die klösterliche Kulturtradition gänzlich abgerissen ist. Zudem kommt, dass die Musikpflege dieser aufgehobenen Stifte mit wenigen Ausnahmen nur in geringem Maß erforscht ist.

Die Kanoniker, Chorherren und Benediktiner widmeten sich vorwiegend der Seelsorge. Sie feierten in ihren Kirchen neben ihrer internen Klerus- bzw. Mönchsliturgie (Messfeier und Stundengebet) auch eine volksnahe Liturgie, die dem religiösen Verständnis und der Frömmigkeit der Bevölkerung entsprach. Die ursprünglich kontemplativ lebenden Zisterzienser, die ihre Klöster fernab von Siedlungen errichteten, durften hingegen den Laien nur zu besonderen Anlässen den Zutritt in ihre Klosterkirchen erlauben. Dies ist auch an der vielfältigen Überlieferung liturgischer Eigenheiten, von verschiedenen Eigenschöpfungen und der daraus resultierenden Musikpraxis abzulesen.

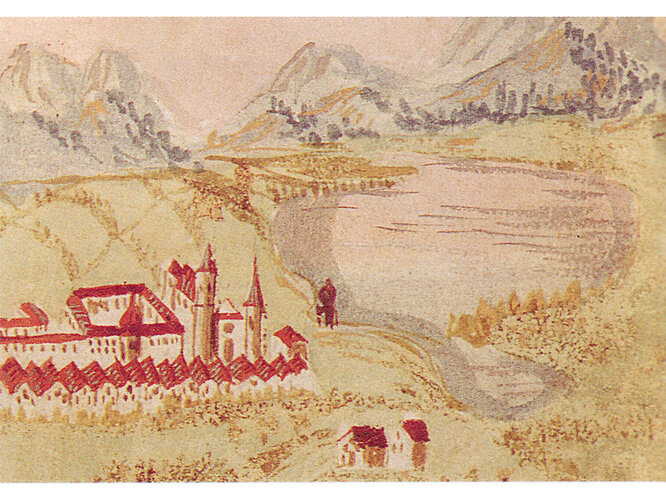

Mondsee (gegründet 748, aufgehoben 1791)

Mondsee, eine benediktinische Gründung, ist das älteste Mönchskloster auf dem Boden des heutigen Oberösterreich. Dieses Kloster bewies mit seinem Skriptorium schon früh sein hohes Kulturpotential, das auch eine entsprechende Musikpflege in den klösterlichen Gottesdiensten ermöglichte. Aus diesem Skriptorium stammen die ältesten erhaltenen Neumenaufzeichnungen Österreichs (Beginn des 9. Jahrhunderts). Die Existenz einer Klosterschule zur Bildung der jungen Mönche darf man ebenfalls schon in dieser Zeit annehmen.

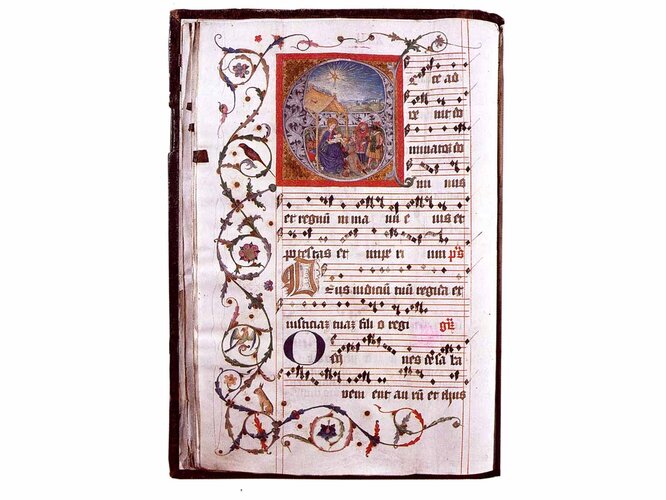

Das gesamte Kulturleben des Klosters Mondsse hatte zur Zeit des Humanismus auf Grund des Einflusses von Universitätsstudien, welche die Konventualen absolvierten, ein hohes Niveau erreicht. Aus dem spätmittlelalterlichen Skriptorium sind zahlreiche liturgische Handschriften und Fragmente mit Notation und mehrere Handschriften musiktheoretischer Traktate hervorgegangen. 1475 zeichnete etwa der Mönch Caspar de Altenburg ein deutsches und ein lateinisches Lied mit Notation auf. Die Musiktraktate dürften Studierende von Universitäten mitgebracht haben; die Aufzeichnungen weisen auf eine mehrstimmige Musikpraxis hin. Diese ist auch durch einige Notationsfragmente von Werken Jacob Obrechts, Heinrich Isaacs und Nicolaus Krombsdorffers bezeugt. Die Schüler des um 1500 gegründeten Klostergymnasiums waren in Figuralmusik unterwiesen.

Das liturgische Orgelspiel bezeugen zwei im 14. und 15. Jahrhundert aufgezeichnete Orgelstücke. Ein Osterspiel und ein deutsches Susannenspiel aus dieser Zeit sind ebenfalls erhalten. Von der auch Spörlsches Liederbuch genannten Mondsee-Wiener Liederhandschrift (A-Wn 2856) wurden in Mondsee mehrere Abschriften angefertigt.

In Mondsee wurden, so wie in anderen Klöstern, die Schüler des Gymnasiums für die Kirchenmusik herangezogen. 1597 bis 1599 baute Jonas Faber eine neue Orgel, 1678 lieferte Joseph Christoph Egedacher d. Ä. aus Salzburg eine Orgel, für die Meinrad Guggenbichler das erhaltene Gehäuse anfertigte, sowie ein Positiv. 1737 baute Johann Christoph Egedacher d. J. eine Chororgel.

Was die hier tätigen Komponisten betrifft, so ragt außer P. Caspar Stumbvoll († 1690) keiner der bekannten Sänger, Musiker, Organisten oder Chorregenten durch besondere Leistungen heraus. Ein kleiner Teil der Musikalien blieb nach der Aufhebung noch im ehemaligen Stift tätig.

Altmünster

Von der nur im Jahr 903 genannten Abtei Trunseo, die man in Altmünster vermutet, ist nichts Näheres zur Musikpflege bekannt. Das Kloster Altmünster ging bereits im 10. Jahrhundert wieder unter.

Traunkirchen (gegründet 1020, 1572 aufgelöst, 1622 bis 1773 im Besitz der Jesuiten)

Vom Benediktinerinnenstift Traunkirchen sind außer einigen liturgischen Handschriften keine nennenswerten Daten zur Musikpflege bekannt

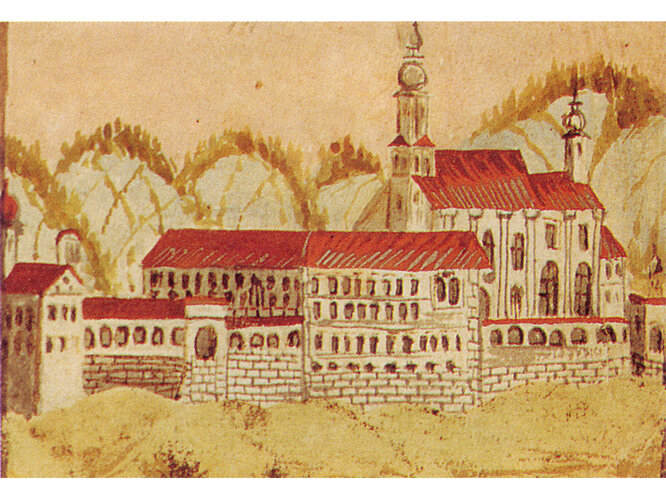

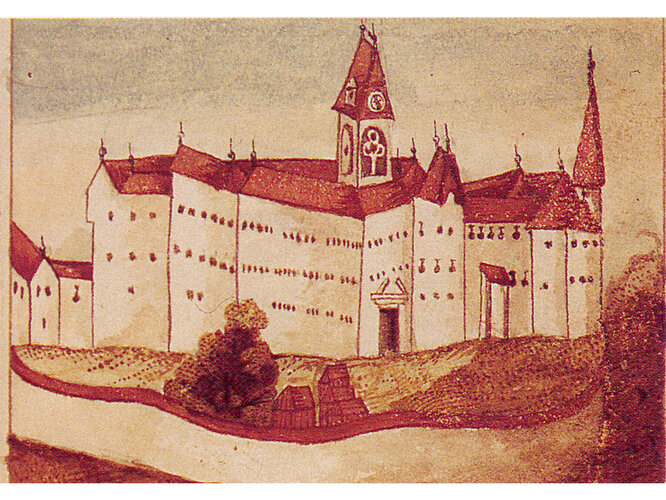

.Garsten (Kollegiatsstift 1108 in ein Benediktinerkloster umgewandelt, aufgehoben 1787)

Garsten erlebte schon früh eine kulturelle Blütezeit. Die angesehene Klosterschule und das ab der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts florierende Skriptorium lassen auf eine ebenso qualifizierte Musikpflege schließen. Aus dem 12. und 13. Jahrhundert sind mehrere liturgische Handschriften bzw. Fragmente, teilweise auch mit Neumen und Notation, erhalten. Als Besonderheiten können musiktheoretische Schriften und die Aufzeichnung des Liedes Dulce solum aus den Carmina Burana genannt werden.

Abt Johann Spindler setzte sich ab 1574 energisch für die katholische Erneuerung zunächst innerhalb des Klosters ein. Die alte Klosterschule wurde in ein Gymnasium umgewandelt und für die Schüler und Konventualen wurden verschiedene Musikinstrumente angeschafft. Damit konnte auch rasch eine leistungsfähige Kantorei entstehen, die in der Klosterkirche, aber auch in den Pfarrkirchen von Garsten und Steyr, in der Burgkapelle in Steyr sowie in anderen Klöstern und Städten an hohen Festtagen mitwirkte.

Als im Jahr 1600 zwei Chorherren von Klosterneuburg den gerade in Steyr als Prediger tätigen Wiener Domherren Dr. Thomas Rueff in Garsten abholten, hielten sie ihre Eindrücke von der dortigen Kirchenmusik in ihrem Reisebericht fest: „Im Kloster Garsten erlebte ich eine hervorragende Vesper und hörte dabei das aus Konventualen zusammengestellte Musikensemble, das mit verschiedenen Musikinstrumenten ausgestattet war.“

Das Stift hatte damals einige gute Musiker in Diensten, von denen uns nur aber einige wenige namentlich bekannt sind: der Organist Florian Kosorsky (~ 1589–1597), der anschließend bis um 1610 in Salzburg Domorganist war oder Jakob Bor, der bis 1597 als Kantor an der Klosterschule diente. In den nächsten beiden Jahrzehnten war die Kirchenmusik des Klosters vom Wirken des P. Sebastian Ertel (um 1550/60–1618) bestimmt.

Ein starker, noch ungenau abschätzbarer Einfluss auf das Musikleben ging zu dieser Zeit von der Jesuitenfakultät in Graz aus, wo die meisten Konventualen Theologie studiert hatten; so wurden etwa neue Musikalien und kostbare, vorher unbekannte Musikinstrumente angeschafft. Ertels Kompositionen für den Gottesdienst, die er z. T. beim Münchener Verleger Nicolaus Henricus drucken ließ, sind großteils mehrchörig angelegt und können dem in Venedig zur Zeit Giovanni Gabrielis gepflegten Stil zugeordnet werden. Als Organist wirkte neben Ertel auch P. Pangraz Gressinger († 1611).

Ungefähr ein Jahr (1618–1619) war in Garsten der kaiserliche Hofkapellmeister Alessandro Horologio tätig. Dieser hatte auf Grund der politischen Verhältnisse Böhmen verlassen und beim Steyrer Burggrafen gastliche Aufnahme gefunden.

1616 wurde in der Klosterkirche eine neue Orgel von einem Orgelbauer aus Steyr errichtet. Zu dieser Zeit wurde auch das Theater – einerseits zur Übung der Klosterschüler, andererseits zur Verbreitung und Vertiefung des katholischen Glaubensgutes – im Stift und in der benachbarten Stadtpfarrkiche Steyr gepflegt. Bei diesen Aufführungen spielte auch die Musik eine bedeutende Rolle.

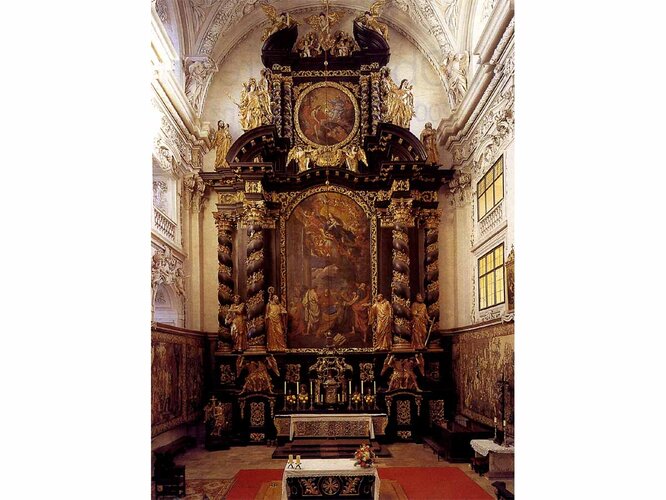

Ab 1677 erfolgte der barocke Neubau der gesamten Klosteranlage, 1704 baute Johann Ignaz Egedacher für die Stiftskirche eine zweimanualige Orgel, die 1780 Franz Xaver Chrismann um neun Register erweiterte. 1681 bis 1688 wirkte hier Franz Weichlein als Organist; als Chorregenten sind von etwa 1724 bis 1748 P. Robert Weigel sowie um 1748 bis 1752 P. Hieronymus Kapeller bekannt. P. Ernest Jakob Koch (1751–1815) wirkte von 1776 mit kurzer Unterbrechung bis zur Aufhebung 1787 als Regens chori und Schulpräfekt.

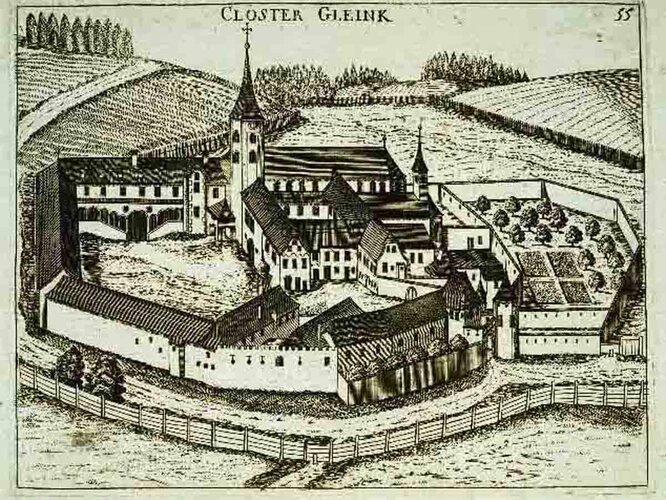

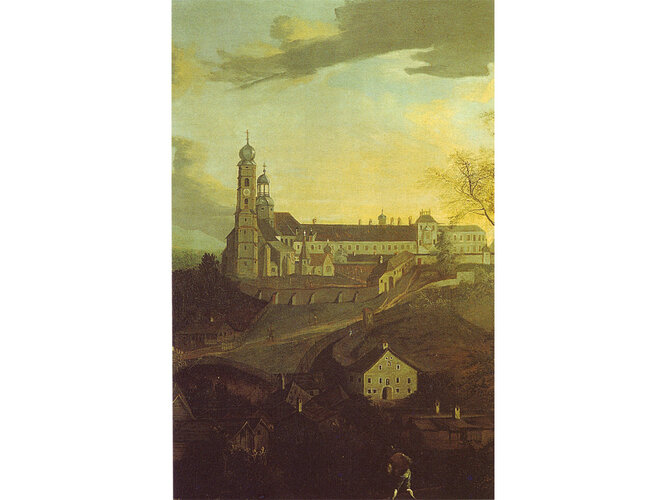

Gleink (gegründet 1123, aufgehoben 1784)

Die liturgischen Handschriften aus dem Benediktinerstift Gleink weisen großteils keine Notation auf, jene mit Notation sind nicht in Gleink entstanden; so wurde etwa ein neumiertes Brevier aus dem 13. Jahrhundert in Lambach und Kremsmünster geschrieben.

Spätestens in der Mitte des 15. Jahrhunderts stellte man in Gleink einen Organisten an. So kamen etwa 1475 zwei Chorherren aus St. Florian zum Erlernen des Orgelspieles hierher. 1732 erhielt die Kirche eine neue Orgel von Johann Christoph Egedacher d. J.

Gleink blieb auch im Barock ein kleines Kloster. Als Komponist aus dieser Zeit ist P. Paulus Conrad († 1793) bekannt.

Bei der Aufhebung wurden die Sängerknaben abgefertigt, der Organist und die Sänger in denselben Funktionen an der Pfarrkirche angestellt.

Ranshofen (gegründet 1125, aufgehoben 1811 unter bayerischer Herrschaft)

Liturgische Besonderheiten wie ein Ludus paschalis (Osterspiel), ein Reimoffizium und eine Sequenz überliefern die wenigen aus dem Augustiner Chorherrenstift Ranshofen erhaltenen liturgischen Handschriften und Fragmente aus dem Mittelalter. Neben dem liturgischen Choralgesang ist auch ein starkes Mitwirken der Stiftsschule an der Musikpflege sichtbar.

Im 16. Jahrhundert wurden die geistlichen Schulmeister durch weltliche Lehrer abgelöst, die ebenfalls mit ihren Schülern auch in der Kirche sangen. So wirkte hier vor 1550 etwa Mag. Johann Kappenstill, der später als Stadtschreiber in Passau zum Freundeskreis um den Komponisten Leonhard Paminger zählte, welcher wiederum ein Freund Luthers war. (Die Schulkantorei in Ranshofen pflegte übrigens auch protestantische Gemeindelieder.) Kappenstills Nachfolger, Mag. Stephan Vockenrieder, hat Paminger zwei Spruchmotetten gewidmet. Auch Pamingers Söhne Sophonias und Balthasar hielten Kontakte zum Stift Ranshofen. In dieser Zeit war hier auch schon eine Orgel vorhanden.

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts übernahm wieder ein Geistlicher die Leitung der Schule, womit auch das Amt des Chorregenten verbunden war. Der erste namentlich bekannte war der Chorherr Philipp Vetterl, der 1620 Propst wurde. Er ließ eine Musikempore errichten und dort eine neue Orgel aufstellen. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts wirkte der Komponist Sebastian Widerstain († vor 1667) als Stiftsorganist.

Die seit 1665 erworbenen Musikdrucke enthielten Werke von Johann Stadlmayr, G. Arnold, A. Hofer, Heinrich Iganz Franz Biber und Agostino Steffani. Die Stiftsschüler spielten hier auch Schuldramen. 1699 wurde zur 800-Jahr-Feier der Pankrazkapelle eine kleine Chororgel errichtet. Ein Bild des Festzuges anlässlich dieses Jubiläumsfestes ist bis heute erhalten.

Wilhelm Ganspeckh (1687–1770) war der erste und einzige Ranshofener Chorherr, der nachweisbar als Komponist tätig war. Nur wenige seiner Werke sind allerdings erhalten. Die Musikalien aus der Zeit um 1770 sind ebenfalls bis auf kleine Reste verschollen.

Suben (Kollegiatsstift 1126 in ein Augstiner Chorherrenstift umgewandelt, aufgehoben 1784)

Im Augustiner Chorherrenstift Suben ist im 12. und 13. Jahrhundert ein Skriptorium bezeugt. Aus dieser Zeit sind einige liturgische Bücher, ein Missale (12. Jahrhundert) mit neumierten Sequenzen und ein neumiertes Antiphonar (um 1300) erhalten. Über die liturgischen Gepflogenheiten unterrichtet uns ein neumierter Liber Ordinarius aus dem 13. Jahrhundert, der später für Vorau adaptiert worden ist. In Suben waren die Chorherren Martin Langreder († vor 1602) und Patrizius Eggerbacher (1682–1756) auch als Komponisten tätig. Von der Orgel (um 1760/70) ist lediglich das hervorragende Rokokogehäuse von Martin Haller aus Passau erhalten.

Waldhausen (gegründet 1147, aufgehoben 1792)

Aus dem Augustiner Chorherrenstift Waldhausen sind einige liturgische Handschriften, ein neumiertes Missale mit Sequentiar (14. Jahrhundert) und ein Osterspiel (16. Jahrhundert) überliefert. Vermutlich ist (spätestens) zu Anfang des 16. Jahrhunderts eine Orgel vorhanden gewesen, da 1502 der Waldhausener Chorherr Andreas im Stift Lambach Orgelunterricht erhielt.

In Waldhausen setzte Eusebius Ammerbach aus Augsburg 1592 die Orgel wieder in Stand. Im 2. Viertel des 17. Jahrhunderts wurde eine Chororgel errichtet, deren Gehäuse heute in der Pfarrkirche Dimbach steht. Das erhaltene Gehäuse der Hauptorgel mit der Jahreszahl 1677 ist anonym, das Klangwerk wurde nach der Klosteraufhebung in die Pfarrkirche Zell an der Pram übertragen. Der letzte Dechant und Chorregent Josef Preglauer († 1803) war auch als Komponist tätig.

Baumgartenberg (gegründet 1141, aufgelöst 1784, seit 1867 im Besitz der Schwestern vom Guten Hirten)

Das Musikleben des Zisterzienserstiftes ist mit einem erhaltenen neumierten Missale (2. Hälfte des 12. Jhahrhunderts) und einer Sammelhandschrift mit Musiktraktaten (Ende des 12. Jahrhunderts) bezeugt. Allerdings ragt keiner der als Kantoren oder Chorregenden tätigen Konventualen in besonderer Weise heraus.

Um 1480 erhielt die Klosterkirche eine Orgel. Die heute noch weitgehend original erhaltene Orgel baute 1662 der Passauer Meister Johann Freundt; gegen Ende des 17. Jahrhunderts wurde diese um ein Brüstungspositiv erweitert, um 1780 baute sie Lorenz Franz Richter um.

Engelszell (gegründet 1293, 1786 aufgehoben, seit 1925 Trappistenkloster)

Vom Zisterzienserkloster Engelszell gibt es kein einziges musikalisches Dokument aus dem Mittelalter. Auch ist, abgesehen von den Namen einiger Kantoren und Chorregenten, nur wenig bekannt.

Zwischen 1760 und 1770 baute Franz Xaver Chrismann eine Orgel, die dieser allerdings mit einigen Erweiterungen 1784 in ein neu errichtetes Gehäuse im Alten Dom (Ignatiuskirche) in Linz einbaute. Das historische Orgelgehäuse blieb in Engelszell. Nach der Aufhebung wurde der Stiftsorganist P. Thaddäus Pichler (Bühler) (1745-1809) Domorganist in Linz.

Spital am Pyhrn (gegründet 1418, 1807 aufgehoben, bis 1809 Benediktinerstift)

Vom Kollegiatsstift Spital sind folgende musikalisch tätige Chorherren bekannt: Albert Elsendorfer (1356–1429), ehemals Schulmeister der Klosterschule in Prüfening/Bayern als Musiker und Schreiber, Heinrich Lang (1395/1400–1463) als Regens chori und Organist, Wolfgang Zechner (1450–1489) als „scriptor et cantor“, Simon Kirchschlager (ca. 1450 Kirchschlag/NÖ-28. Mai 1515) als Organist. Demnach dürfte um die Mitte des 15. Jahrhunderts hier bereits eine Orgel vorhanden gewesen sein.

Vor 1640 ist in Spital Georg Gärbärin als Organist und Küchenmeister genannt. Ihm dürfte Johann Sigmund Freund nachgefolgt sein. Freund ist als Kanzleischreiber in Spital erwähnt; ab 1667 war er Organist im Stift Heiligenkreuz, von 1677 bis 1688 an der Stadtpfarrkirche Linz.

Der Kanoniker Balthasar Gottfried Beinsteidl (1637–1690) war auch Komponist. Daneben betätigten sich einige weitere Kanoniker als private Musiker.

Der Lehrer und Orgelbauer Valentin Hochleitner wirkte hier als Stiftsmusiker und baute 1770 in der Stiftskirche eine neue Orgel.

1807 wurde das Stift aufgehoben und den aus St. Blasien kommenden Benediktinern zur Verfügung gestellt, die 1809 allerdings nach St. Paul im Lavanttal übersiedelten. In dieser Zeit war P. Mathias Ganther als Chorregent tätig, Franz Haller verblieb aber auch nach der Aufhebung hier als Organist.

Mattighofen (1438 gegründet, aufgelöst im 17. Jahrhundert)

Mittelalterliche Choralhandschriften aus dem Kollegiatsstift Mattighofen sind nur in Fragmenten als Einbandmaterial erhalten. Die kirchenmusikalische Tätigkeit der Stiftsschulmeister mit ihren Schülern ist dagegen durch Messstiftungen schon im 15. und 16. Jahrhundert bezeugt. Aus dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts sind durchreisende Musiker genannt, was auf eine mehrstimmige Musikpraxis hinweisen dürfte. 1582 ist die Zahlung eines Geldbetrages für einen Schulmeister belegt, der dem Stift einige Kompositionen widmete.

Um 1630 sind hier der Rieder Orgelbauer Sebastian Polhammer sowie Marx Rottmayr mit Arbeiten an den Orgelinstrumenten genannt. Der laufende Ankauf von gedruckten Werken angesehener Meister lässt auf eine niveauvolle Kirchenmusik schließen; das bestätigt auch ein Musikalieninventar von 1726. Bis 1722 wirkte Christian Ramp als Chorleiter, Organist und Komponist an der Stiftskirche. Ab der Erhebung zur Propstei im Jahr 1685 besorgten Vikare und Kapläne statt der Kanoniker die Seelsorge, womit der Charakter des Kollegiatsstiftes allmählich verloren ging.

Autor: Karl Mitterschiffthaler, 2008