Musik von ~ 500–1500 in Oberösterreich

Mittelalter

Die wenigen Daten, die zum Musikleben der langen Zeitspanne des Mittelalters überliefert sind, sind nur ein äußerst geringer Teil dessen, was tatsächlich erklungen ist. Damit ließe sich keineswegs ein repräsentatives Bild der Musikkultur dieser Zeit nachzeichnen. Der Blick auf Hintergründe, Gegebenheiten, Möglichkeiten, Anlässe und Motive zur Musikpflege kann aber einiges erhellen.

Musikpflege in den Klöstern

Vom Christentum kamen starke Impulse zum kulturellen Schaffen. Da das Mönchtum eine hohe Geistesbildung erfordert, entwickelten sich die Klöster bald zu Zentren der Geisteskultur und bedeutenden Kulturzentren. Hier sind v. a. die Klöster Mondsee (gegründet 748) und Kremsmünster (gegründet 777) sowie die den heutigen Landesgrenzen nahe liegenden Klöster St. Peter in Salzburg, Mattsee und Michaelbeuern zu nennen. Vermutlich noch im 8. Jahrhundert entstanden auch Klöster in Altmünster und St. Florian sowie das Marienkloster an der Enknach (Pischelsdorf). Die Klöster wirkten auch im Landesausbau, in der Bewirtschaftung der Klostergüter und in der Seelsorge.

Ab dem ausgehenden 11. Jahrhundert entstanden auf Grund verschiedener Reformen neue Orden, von denen die Reformzweige der Benediktiner, der Augustiner Chorherren, die Zisterzienser und Prämonstratenser im Gebiet des heutigen Oberösterreich zahlreiche Niederlassungen hatten.

> Klostergründungen des Hochmittelalters in Oberösterreich

1355 entstand in Schlierbach ein Zisterzienserinnenkloster, im 15. Jahrhundert folgten noch die Kollegiate in Spital am Pyhrn und Mattighofen.

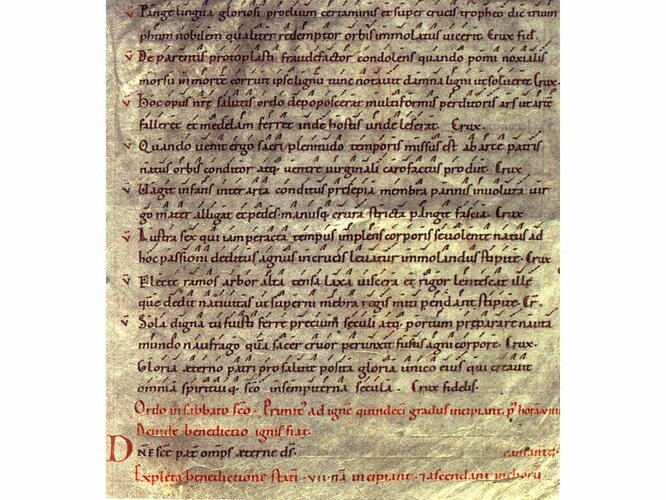

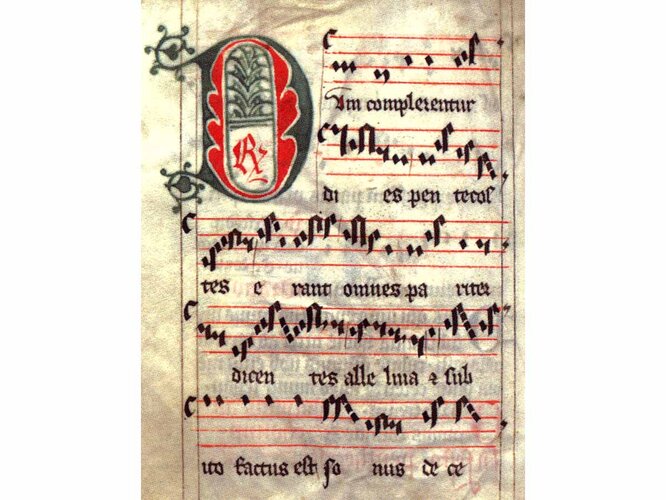

Liturgischer Gesang

Eine der wichtigsten Aufgaben der Klöster war und ist die Feier der Gottesdienste. Deren musikalische Gestaltung dürfen wir uns in großzügiger Entfaltung vorstellen, wobei der Liturgiegesang in den verschiedenen Gottesdiensten zunächst einstimmiger Gesang war, jedoch nicht nach dem Melodiengut, das wir heute als Gregorianischen Choral verstehen. Das allgemein bekannte Gesangsrepertoire wurde an bestimmten Festen durch liturgische Sonderformen, die man von anderen Klöstern übernahm, und durch selbst erstellte Festoffizien oder zumindest bestimmte Teile davon erweiterte. Im Laufe des Mittelalters wurde die Liturgie ständig weiter ausgestaltet. So kam bei ausgewählten Gesängen eine einfache improvisierte mehrstimmige Gesangspraxis in Oktav- und Quintenparallelen durch Mönche und Chorknaben zum Einsatz. Neben (nicht notierter) mehrstimmiger Gesangspraxis wurden auch aufgezeichnete mehrstimmige Kompositionen aufgeführt. Solche Werke sind in Handschriften aus Mondsee, Kremsmünster, Reichersberg und Wilhering überliefert.

Klosterschulen

Für die Ausführung mehrstimmiger Kompositionen war eine höhere Musikbildung mit dem nötigen theoretischen Wissen Voraussetzung. Dieses wurde in Klosterschulen, später auch an Universitäten vermittelt. So trugen die Klosterschulen, in denen die jungen Klosterangehörigen und jugendlichen Oblaten, aber auch der Pfarrklerus, die Lehrer der Pfarrschulen oder manchmal auch Dichter-Sänger ihre Ausbildung erhielten, zur Entfaltung des liturgischen Gesangs bei. Poetisch begabte Konventualen dichteten auch Reimoffizien, Sequenzen und Hymnen. Eines dieser Reimoffizien ist in Kremsmünster überliefert. Für besondere Feste wurden Sequenzen zu einer bereits gebräuchlichen Melodie gedichtet. Solche sind aus den Stiften Kremsmünster, St. Florian, Ranshofen, Reichersberg, Suben und Waldhausen überliefert.

Liturgische Dramen

Liturgische Dramen - etwa das aus dem Anfang des 11. Jahrhunderts stammende Dreikönigsspiel in Lambach oder die Osterspiele in St. Florian, Suben und Kremsmünster - galten als „inszenierte Predigten“.

Liturgische Spiele haben ihren Ursprung in mimisch-gestischer Präsentation von lateinischen Wechselgesängen im Rahmen der Liturgie hoher kirchlicher Feste, wobei die Darstellung meist Kleriker übernahmen. Fassbar sind diese dramatischen Elemente ab dem 10. Jahrhundert mit der Szene vom Besuch der Frauen am Grab Jesu und deren Begegnung mit dem Engel. Die Spieltexte wurden durch Erweiterung liturgischer Texte entwickelt und großteils gesungen vorgetragen.

Liturgische Spiele haben ihren Ursprung in mimisch-gestischer Präsentation von lateinischen Wechselgesängen im Rahmen der Liturgie hoher kirchlicher Feste, wobei die Darstellung meist Kleriker übernahmen. Fassbar sind diese dramatischen Elemente ab dem 10. Jahrhundert mit der Szene vom Besuch der Frauen am Grab Jesu und deren Begegnung mit dem Engel. Die Spieltexte wurden durch Erweiterung liturgischer Texte entwickelt und großteils gesungen vorgetragen.

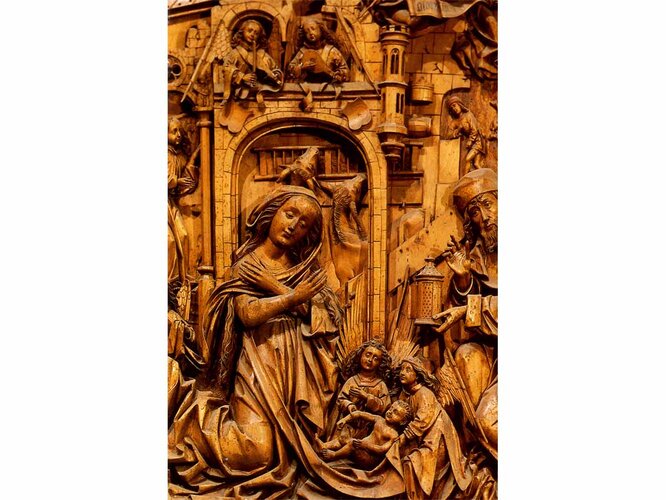

Dieser szenisch dargestellte Wechselgesang erfuhr im Laufe der Zeit eine gesangliche und textliche Ausgestaltung hin zum Osterspiel mit dem Ziel, den Gläubigen das Geschehen bildhaft zu vergegenwärtigen und verständlich zu machen. Im 11. und 12. Jahrhundert entwickelte sich zudem die Darstellung von Szenen zum Weihnachtsfest und zur Passion Christi.

Durch das ständige Wachsen der Anteilnahme und damit des gestaltenden Einflusses der Laien in der Glaubenspraxis entstanden schließlich vom Volksempfinden getragene Eigenformen wie Passions- und Auferstehungsspiele. Für Oberösterreich bezeugen dies etwa zwei um 1500 aufgezeichnete Textfragmente eines Passionsspiels mit gesungenen Abschnitten innerhalb der Karfreitagsliturgie der Stadtpfarrkirche Wels. Diese Gepflogenheiten sind auch in der gedruckten Passauer Agende von 1514 enthalten und waren daher in der gesamten Diözese allgemein verbreitet.

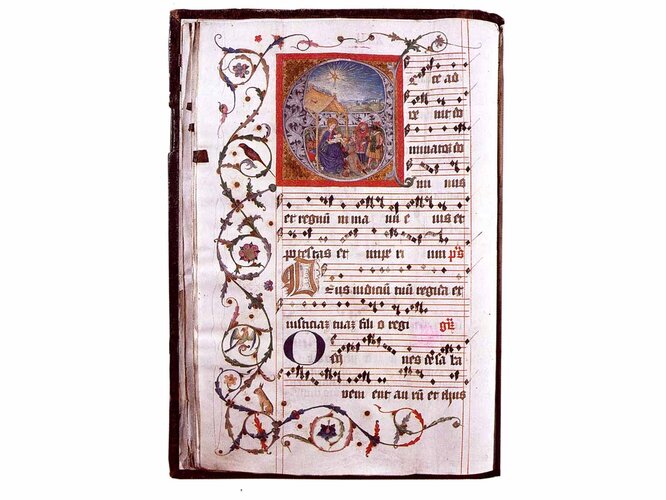

Skriptorien

Eng mit den Klosterschulen verbunden stellten die klösterlichen Skriptorien die für das Mönchsleben erforderlichen Bücher (Liturgie, Spiritualität) her. Unter den wenigen erhaltenen liturgischen Büchern aus dem frühen Mittelalter ragt eine vermutlich in Mondsee zu Anfang des 9. Jahrhunderts entstandene Bibel heraus, in der die Lamentationen mit damals gebräuchlichen linienlosen Neumen versehen sind. Aus den meisten Klöstern sind in Handschriften auch Musiktraktate überliefert, die eine profunde Musikausbildung ermöglichten. In diesen liturgischen Büchern verwendete man die verschiedenen Notationsformen, die von linienlosen Neumen über Hufnagelschrift zur Mensuralnotation und Tabulaturschriften reichen. In beinahe allen Klöstern des Landes sind Bücher mit diesen Notationsformen überliefert. Aber auch weltliches Liedgut begegnet uns in klösterlichen Handschriften, etwa im Dulce solum aus den Carmina burana in einer Garstener Handschrift sowie Lieder des Walther von der Vogelweide in Kremsmünster. Auch der Kremsmünsterer Mönch Leuthold von Hagwald († 1309) könnte sich als Liederdichter betätigt haben. Die erhaltenen Handschriften mit Liedern des Mönchs von Salzburg aus Mondsee und Lambach bezeugen nicht nur das Interesse am geistlichen Liedschaffen dieses berühmten Meisters, sondern auch die Möglichkeit der Verwendung einiger Lieder in besonderen Gottesdiensten.

Orgelspiel

Das Orgelspiel wurde im Lauf der Zeit entsprechend der Entwicklung dieses Instrumentes im Gottesdienst eingesetzt, wobei durch die Melker Reform (ab 1418) der Gebrauch der Orgel in den Gottesdiensten genau geregelt wurde. Der Bau einer Orgel in Wilhering (1354/55) gilt als frühester Nachweis für dieses Instrument in Oberösterreich. Den etwas späteren Erwähnungen von Orgeln in Kremsmünster, Mondsee und Garsten (1418) sowie in Reichersberg und Spital (um 1430) könnten schon frühere Orgeln vorausgegangen sein. Aus dem späten Mittelalter sind in Klöstern zudem durchwegs wandernde Orgelbauer belegt.

Auch Orgelunterricht war üblich: In Gleink wurden 1475 zwei Chorherren aus St. Florian im Orgelspiel unterwiesen, 1502 bekam der Waldhausner Chorherr Andreas Orgelunterricht im Stift Lambach. Zu erwähnen sind auch die Orgelkompositionen in Mondseer Handschriften.

Aus der sehr unvollständigen Reihe von Orgeln in Pfarrkirchen wird der Gebrauch dieses Instruments bereits im 14. Jahrhundert erwähnt.

Aus der sehr unvollständigen Reihe von Orgeln in Pfarrkirchen wird der Gebrauch dieses Instruments bereits im 14. Jahrhundert erwähnt.

Als frühester Belegeg wird der Gebrauch dieses Instruments in den Stadtpfarrkirchen Linz (1380) und Steyr (1398) genannt; hierbei fehlen aber sicherlich frührere Daten.

Musikpflege in den Pfarrkirchen

Bezüglich des Kirchengesanges in den Dorfkirchen darf man vermuten, dass anfänglich der Brauch des Psalmengesanges, wie ihn die Vita Severini darstellt, weiterhin üblich war. Es ist zudem an gesungene Akklamationen, Litaneien und Leisen zu denken. Eine Synode unter dem hl. Bonifatius verbot 745 in den Kirchen weltliche Lieder zu singen. Die Statuta Salisburgensia von 799 ordneten schließlich an, dass das Volk mit Ehrfurcht und Frömmigkeit, mit feierlichem Gesang, mit Litaneien in der Prozession gehen und statt ihrer Lieder das Kyrieeleison singen solle.

In den gewöhnlichen Gottesdiensten beteiligten sich die Gläubigen mit volkssprachlichen geistlichen Liedern, wie es Gerhoh von Reichersberg (1092/93–1169) beschreibt. Diese Lieder entsprachen weitgehend dem im 12. Jahrhundert aufgezeichneten Lied Christ ist erstanden, das als Abschluss liturgischer Osterspiele von den Gläubigen gesungen wurde. Anspruchsvollere liturgische Musik konnte dagegen nur der Schulmeister mit seinen Schülern ausführen.

Pfarrschulen

Zur Errichtung von Pfarrschulen kam es erst im Zug der vielen Pfarrgründungen in Märkten und Städten ab dem 13. Jahrhundert. Ihre Aufgabe war neben der Vermittlung der Grundbegriffe des Lesens und Schreibens die religiöse Unterweisung sowie die liturgische und musikalische Bildung zum Mitwirken an feierlichen Gottesdiensten. Als Lehrer waren meist Kapläne, Benefiziaten oder auch Laien tätig, die Dom- oder Klosterschulen absolviert hatten.

Weltliche Musikpflege

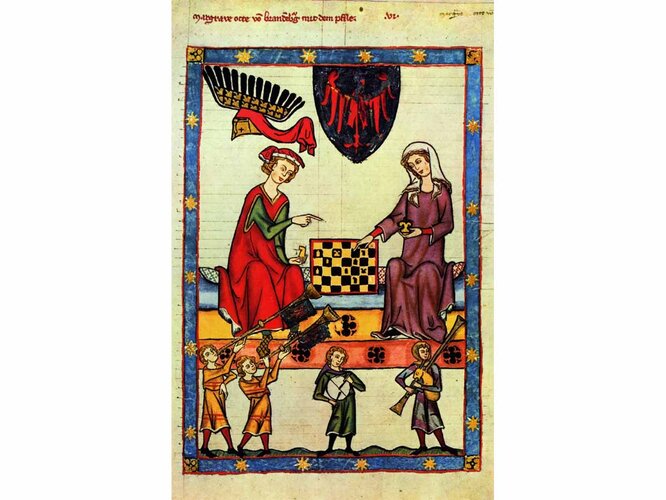

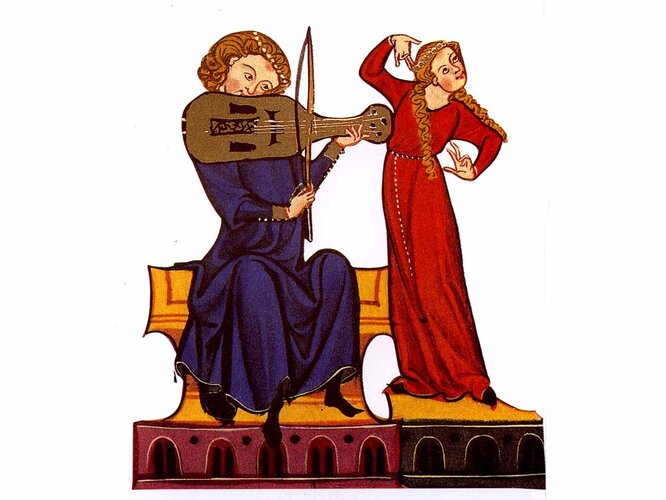

Grafen und Grundherren, unter deren Burg sich eine Stadt ausbreiten konnte, brachten ihre politische Bedeutung und Machtstellung durch eine entsprechende Ausgestaltung ihrer Residenz, durch den Kontakt zu fahrenden Sängern – einige ihrer Ministerialen und Dienstmänner traten auch als Sänger in Erscheinung – und durch eine repräsentative Umrahmung ihrer politischen Amtshandlungen, persönlichen Feste und gesellschaftlicher Ereignisse zum Ausdruck. Als Patrone der Kirchen sorgten sie entsprechend ihrem Bedürfnis nach Repräsentation für einen großzügigen Kirchenbau, den Unterhalt eines Priesters, die Stiftung von Gottesdiensten und deren feierliche Gestaltung.

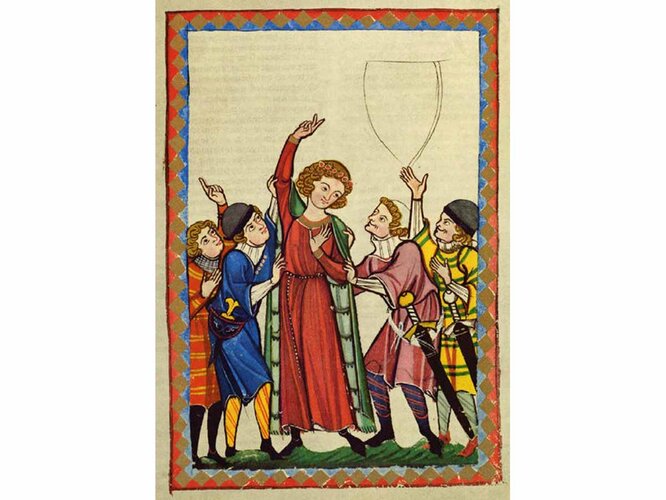

Im Rahmen ihrer Repräsentationsaktivitäten und Hofhaltungen traten fahrende Sänger auf und trugen Lieder und epische Dichtungen vor. So darf man etwa annehmen, dass den Gerichtstag des bayerischen Herzogs Heinrich des Löwen im Jahr 1176 in Enns auch Sänger und Spielleute besuchten. Mit Rücksicht auf die politische Bedeutung der Otakare in Steyr dürften auch auf diesem Herzogshof ähnlich wie bei den Babenbergern Sänger zu den unterschiedlichsten Anlässen aufgetreten sein, umso mehr, als die Styraburg ab 1192 in der Hand der Babenberger war. Zwei im 13. Jahrhundert entstandene mittelhochdeutsche epische Dichtungen Biterolf und Dietleib und König Laurin erwähnen die Styraburg, was deren herausragende Bedeutung und hohe Wertschätzung in Kreisen der Dichter beweist und darüber hinaus diese zu einem der Heldensage würdigen Ort macht.

Biterolf und Dietleib ist als großes Epos um die Mitte des 13. Jahrhunderts mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Steiermark entstanden, und zwar im Umland von Steyr und im oberen Ennstal. Dietleib wird damit zum Vertreter seines neuen Heimatlandes und daher ständig mit dem Beinamen „von Stire“, „von Stirmarke“ oder nur „der Stiraere“ genannt.

Biterolf und Dietleib ist als großes Epos um die Mitte des 13. Jahrhunderts mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Steiermark entstanden, und zwar im Umland von Steyr und im oberen Ennstal. Dietleib wird damit zum Vertreter seines neuen Heimatlandes und daher ständig mit dem Beinamen „von Stire“, „von Stirmarke“ oder nur „der Stiraere“ genannt.

Im gegen Ende des 13. Jahrhunderts entstandenen König Laurin wird „stire ein burc“ in Zusammenhang mit der Rückkehr der entführten Schwester Dietleibs nach Steiermark erwähnt. Die aus lokalpatriotischer Gesinnung erfolgte Zuschreibung dieser Werke an Heinrich von Ofterdingen, der in enger freundschaftlicher Beziehung zu den Otakaren gesehen wurde, ist heute widerlegt und hinterließ den legendären „Heini von Steyr“ als rätselhafte und unhistorische Gestalt, die man eher in Ofterdingen im Landkreis Tübingen lokalisieren kann.

Kaiserlicher Hof in Linz

Höhepunkte des höfischen Musiklebens waren die kurzzeitigen Hofhaltungen zweier Landesfürsten in Linz. Herzog Albrecht VI. weilte von 1458 bis 1463 mit seinem Hofstaat auf dem Linzer Schloss. Nach seinem Tod hielt sich sein Bruder Kaiser Friedrich III. zunächst nur gelegentlich hier auf, von 1484 bis zu seinem Tod 1493 residierte er ständig in Linz. Das veranlasste auch Künstler, sich in deren Umgebung niederzulassen; vielleicht auch den Orgelbauer Hans Lar(er), der 1485 in Linz genannt ist. Das Schloss wurde ausgebaut, auf einem Turm wurde ein Hornwerk errichtet. Innerhalb des Hofzeremoniells kam die Hofkapelle, über die nur sehr wenig bekannt ist, zum Einsatz, so etwa beim Linzer Turnier, das vom Kaiser und seinem Sohn Maximilian zu Ehren des ungarischen Königs zwischen 31. Oktober 1489 und 17. Jänner 1490 veranstaltet wurde und viele Adelige anzog. Auch die musikalische Ausführung der Exequien nach dem Tod des Kaisers – es wurden ungefähr 1000 Messen gefeiert – war Sache der Hofkapelle.

Mehrere bekannte Dichter sind im Gebiet des heutigen Oberösterreich nachzuweisen, was insoferne für die Musikgeschichte Bedeutung hat, da Dichtung ja gesungen vorgetragen wurde.

Mehrere bekannte Dichter sind im Gebiet des heutigen Oberösterreich nachzuweisen, was insoferne für die Musikgeschichte Bedeutung hat, da Dichtung ja gesungen vorgetragen wurde.

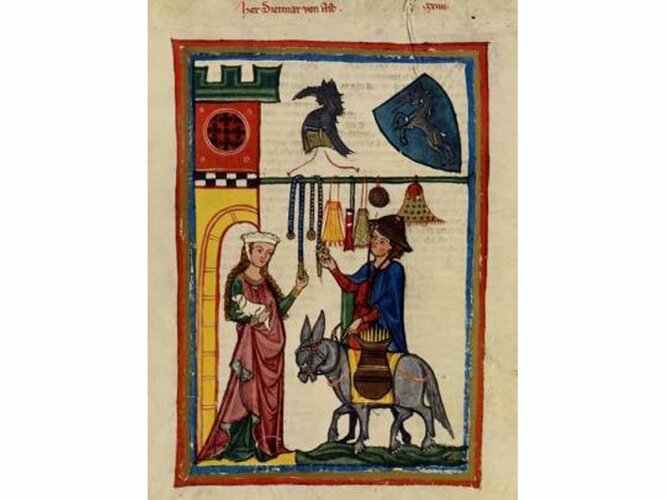

So hat vielleicht Walther von der Vogelweide, der sich bei Bischof Wolfger von Passau und am Hof der Babenberger in Wien aufgehalten hat, auch bedeutende Adelssitze in Oberösterreich besucht. In Passau und im oberösterreichischen Donauraum vermutet man auch die Entstehung des Nibelungenliedes. In dessen stilistischer Nähe wird der Kürenberger (2. Hälfte des 12. Jahrhunderts) gesehen. Wie dieser ist aber auch Dietmar von Aist nicht nur auf dem Boden Oberösterreichs zu suchen.

Weiters ist der Ministeriale Meinhard Tröstel von Zierberg zu nennen, der seit 1240 bis vor 1254 als „scriba ducis in Anaso“ nachweisbar und um 1240 Mitglied der Sängerrunde am Babenbergerhof Herzog Friedrichs II. von Österreich war.

Werner der Gartenaere (Meier Helmbrecht), in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts tätig, wird auf Grund der Sprache und der im Meier Helmbrecht der genannten Orte (Burghausen, Wanghausen) im bayerisch-österreichischen Grenzraum lokalisiert.

Neidhart von Reuenthal hat gemeinsam mit dem Salzburger Erzbischof Eberhard die Steiermark besucht und diese mit einem Spottlied („Marke, du versinc!“) bedacht. Um 1240 besingt er in einem seiner Winterlieder ein Schwert namens „fidelboge“ und rühmt die hervorragende Qualität der in Waidhofen an der Ybbs produzierten Schwertklingen.

Städte und Märkte

Im Laufe des Hoch- und Spätmittelalters wurden Siedlungen auf Grund eines größeren Einzugsgebietes zu Handelszentren und rechtlich gesicherten Märkten und Städten, die Lage an Verkehrswegen förderte ihre Entwicklung. Die Ausbildung und die Entfaltung des Kulturpotentials einer städtischen Siedlung setzte nicht erst mit der Verleihung des Stadtrechtes ein, sondern ging vom Selbstwertgefühl und dem damit verbundenen Repräsentationsbedürfnis ihrer Bewohner aus. Das Recht Wochen- und Jahrmärkte abhalten zu dürfen hatte größeren Absatz ihrer Güter und damit mehr Mittel für kulturelles Schaffen zur Folge, das Zusammentreffen mit von weither anreisenden Kaufleuten ermöglichte den Kontakt zu florierenden Handelsstädten und den damit verbundenen Kulturaustausch. Das Bildungsbedürfnis, angeregt durch die ständig wachsenden und weiträumigen Handelsbeziehungen, strebte nach dem Ausbau des Lehrprogramms der lateinischen Pfarrschulen bzw. nach der Errichtung von städtischen Schulen.

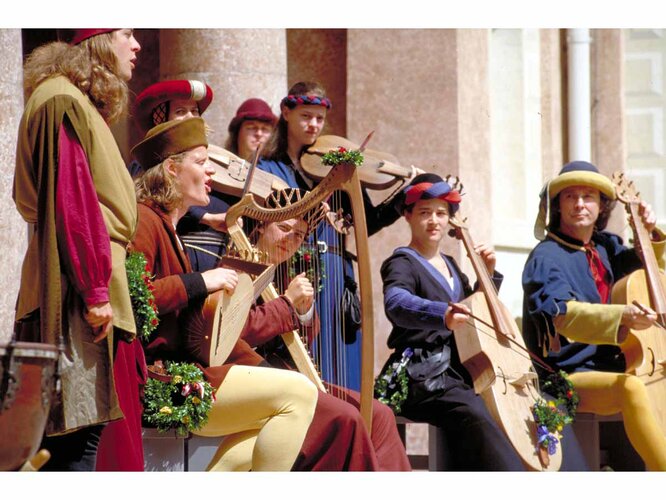

Für das Musikleben war dieser Boden sehr fruchtbar. Die Bürgerschaft feierte Feste, bei denen von weit angereiste fahrende Sänger, Musikanten und Gaukler wie auch bodenständige Spielleute auftraten. Neben den in den Adelsresidenzen auftretenden Sängern beteiligten sich auch manche Talente aus der Bevölkerung, deren künstlerische Leistungen den gehobenen kulturellen Bedürfnissen der Bürger entsprachen. Einfache Elemente der Volkskultur wurden weiterentwickelt und in das Festzeremoniell des Stadtadels und Bürgertums eingebunden. Ein Fresko (um 1500) auf einem Bürgerhaus in Wels bezeugt etwa den Tanz bäuerlicher Paare.

Das „einfache Volk“ hatte im Lauf eines Jahres ebenfalls eine Reihe von Anlässen, bei denen Gesang, Musik und Tanz nicht fehlen durften.

Das „einfache Volk“ hatte im Lauf eines Jahres ebenfalls eine Reihe von Anlässen, bei denen Gesang, Musik und Tanz nicht fehlen durften.

So berichtet bereits im Frühmittelalter Venantius Fortunatus (~ 540-600), der 565 durch die Ostalpen zum Hof der Merowinger unterwegs war, dass die Bajuwaren zur brummenden Harfe barbarische Lieder sangen. Damit dürfte er als Dichter liturgischer Hymnen temperamentvolle und eher ausgelassene Lieder zur Unterhaltungen oder auch rhythmusbetonte Lieder zum Tanz gemeint zu haben. Über weitere damals verwendete Musikinstrumente gibt es keine konkreten Anhaltspunkte. Bilddarstellungen mit Musik- und Tanzszenen sind uns aus dieser Zeit ebenfalls nicht überliefert.

Das Schützenwesen hatte für Sicherheit und Verteidigung der Stadt zu sorgen. Im Lauf des 15. Jahrhunderts wurde die Errichtung von Schießstätten durch die Stadtobrigkeit und die Gründung einer aus Bürgern bestehenen Vereinigung der „Schützenmeister und Schießgesellen“ genannt. Die Übungen im Schießen wurden oft mit Wettbewerben kombiniert. Solche Schützenfeste wurden zu beliebten Festen, bei denen Unterhaltung, Musik und Tanz nicht fehlen durften. Spielleute unterschiedlichster Art (und Niveaus) traten auf und unterhielten Teilnehmer wie Publikum.

Städte, Märkte, Burgen und Klöster hatten auf einem Turm auch einen Wachdienst, der Feuerausbruch oder sonstige bedrohliche Erscheinungen durch Hornsignale melden musste. Signale zu geben wurde die musikalische Verpflichtung der Türmer oder Stadtpfeifer. Daneben kamen die Türmer aber auch immer dort zum Einsatz, wo in der Stadt Instrumentalmusik gebraucht wurde, etwa in der Kirche. Die Nennung des Wenzel Reickher als Schärdinger Türmermeister im Jahr 1393 gilt derzeit als der früheste Nachweis dieses Amtes. Bedeutung erlangten die Türmer vor allem in der Zeit der Renaissance.

Auch die Glocken dürfen im Bereich der Musik nicht unerwähnt bleiben. Dem ältesten genannten Glockengießer namens Glockenton (um 1500) gingen in einem Land der Eisenverarbeitung sicher schon frühere voraus.

Auch die Glocken dürfen im Bereich der Musik nicht unerwähnt bleiben. Dem ältesten genannten Glockengießer namens Glockenton (um 1500) gingen in einem Land der Eisenverarbeitung sicher schon frühere voraus.

Maultrommeln erzeugten die verschiedenen Eisen verarbeitenden Handwerker. In Enns wurde eine Schmiede aus dem Spätmittelalter entdeckt, in der man Bestandteile dieses weit verbreiteten Instrumentes fand.

Volksfrömmigkeit im Spätmittelalter

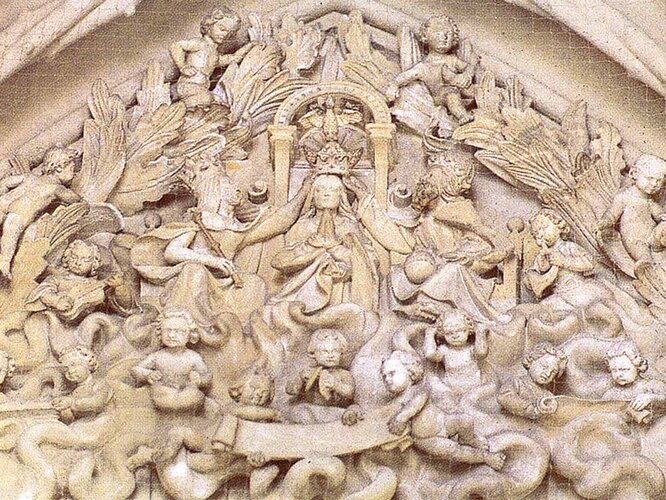

Die Blüte der Volksfrömmigkeit im Spätmittelalter brachte zahlreiche Stiftungen von Benefizien und Bruderschaften hervor. Dieser quantitativen Bereicherung der Volksliturgie in den Pfarr- und Klosterkirchen der Städte und Märkte folgte auch eine aufwändige Ausgestaltung der Gottesdienste. Im Lauf des 15. Jahrhunderts wurden in den Pfarrkirchen Messen und Vespern gestiftet, häufig auch mit Gesang.

In einer Stiftung für die Stadtpfarrkirche Steyr (1495) wurde der dreistimmige Gesang des Salve Regina an Sonn- und Feiertagen durch Schulmeister und Schüler angeordnet. In der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts erwähnt eine Messstiftung für die Stadtpfarrkirche Schärding mehrstimmiges Singen. Auch die zwischen 1489 und 1510 aufgezeichnete detaillierte Ordnung des Festablaufes für das Kirchweihfest der Stadtpfarrkirche Enns bezeugt, dass mehrstimmiger Gesang einen festen Platz in der Liturgie dieser Festtage einnahm. Am Kirchweihfest waren (vermutlich) alle 25 in Enns tätigen Priester beteiligt. Die liturgische Musik lag in den Händen des Organisten und des Schulmeisters mit den Schülern („scholasticus cum coro“) und Sängern („domini cantores“)

In einer Stiftung für die Stadtpfarrkirche Steyr (1495) wurde der dreistimmige Gesang des Salve Regina an Sonn- und Feiertagen durch Schulmeister und Schüler angeordnet. In der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts erwähnt eine Messstiftung für die Stadtpfarrkirche Schärding mehrstimmiges Singen. Auch die zwischen 1489 und 1510 aufgezeichnete detaillierte Ordnung des Festablaufes für das Kirchweihfest der Stadtpfarrkirche Enns bezeugt, dass mehrstimmiger Gesang einen festen Platz in der Liturgie dieser Festtage einnahm. Am Kirchweihfest waren (vermutlich) alle 25 in Enns tätigen Priester beteiligt. Die liturgische Musik lag in den Händen des Organisten und des Schulmeisters mit den Schülern („scholasticus cum coro“) und Sängern („domini cantores“).

Für die Messe und für wichtige Teile des Offiziums war mehrstimmige Musik angeordnet. Das Te Deum dürfte zur Gänze mehrstimmig gesungen worden sein („Te Deum laudamus in figuratis“), im Benedictus (Canticum der Laudes) wechselten der mehrstimmige Chor und die Orgel versweise ab („in figuratis et organo cantatur“). Diese Art der Ausführung scheint hier auch für das Ave Regina und das Salve Regina üblich gewesen zu sein.

In der Messfeier wurden dem damaligen Usus entsprechend die Ordinariumssätze und das Graduale im versweisen Wechsel zwischen mehrstimmigem Chor und Orgel musiziert. Der Organist hatte auch bei den kleineren Gebetszeiten des Stundengebetes mitzuwirken.

Qualitätvolle Musikpflege

Gegen Ende des 15. Jahrhunderts erreichte das mittelalterliche Musikleben seinen Höhepunkt, wobei der Übergang zur Renaissance fließend vonstatten ging. Die Klosterkirchen und viele Pfarrkirchen verfügten über Orgeln und ein gut gebildetes Musikpersonal. In den Klöstern Mondsee, Kremsmünster und Lambach musizierten reich besetzte Kantoreien, deren Niveau die nur sehr geringe Überlieferung von Musikalien bezeugt. Der Tod Kaiser Maximilians I. am 12. Jänner 1519 setzte mit den von der kaiserlichen Hofkapelle in der Stadtpfarrkirche Wels gefeierten Exequien den Schlusspunkt des mittelalterlichen Musiklebens.

Einige aus Oberösterreich stammende Musiker wirkten im Spätmittelalter in besonderen Positionen.

Einige aus Oberösterreich stammende Musiker wirkten im Spätmittelalter in besonderen Positionen:

Johannes von Gmunden († 1442) war Astronom und hielt ab 1410 an der Universität Wien musiktheoretische Vorlesungen. Ab 1445 war in derselben Position Mag. Johannes de Werdea (Hieronymus von Mondsee) tätig. Johann von Gmunden wiederum wurde 1498 als Diskantist mit der Verpflichtung „auf brabantisch zu diskantieren“ in die kaiserliche Hofkapelle aufgenommen.

Nikolaus Krombsdorfer († 1479), der aus Kronstorf gebürtig sein dürfte, ist 1436 bis 1462 als Nicolò Tedesco in Ferrara als Sänger und Organist bezeugt, anschließend bis zu seinem Tod in der Innsbrucker Hofkantorei Herzog Siegmunds von Tirol, wo ihm Paul Hofhaimer nachfolgte.

Autor: Karl Mitterschiffthaler, 2008