Musik von ~ 1750–1820 in Oberösterreich

Klassik

Die so genannte „klassische“ Periode von etwa 1750 bis um 1820 ist geprägt von weit reichenden gesellschaftlichen, politischen und sozialen Umwälzungen. Der Zerfall der feudalen Ordnung, die Ideenwelt der Aufklärung und ein im Wandel begriffenes Selbstverständnis des Künstlertums formten neue kulturelle Ideale, die sich unmittelbar im kulturellen Schaffen abbildeten.

In den Mittelpunkt kompositorischer Technik traten motivisch-thematische Arbeit und Variation, zur Grundlage wurde die Sonatenform. Als typische Gattungen gelten Sinfonie und Streichquartett.

Klösterliche Musikpflege

Im Zentrum des musikalischen Geschehens standen nach wie vor die Stifte. Erst die Klosterreformen Kaiser Josephs II. führten ab den Achtzigerjahren zu massiven kulturellen Einbrüchen. Es folgten die Napoleonischen Kriege, die das künstlerische Schaffen des gesamten Landes in eine tiefe Krise stürzten. Ein Aufschwung zeichnete sich erst im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ab. Nun änderte sich das kulturelle Erscheinungsbild grundlegend und als zentrale Trägerschicht trat das Bürgertum in Erscheinung.

Stiftstheater

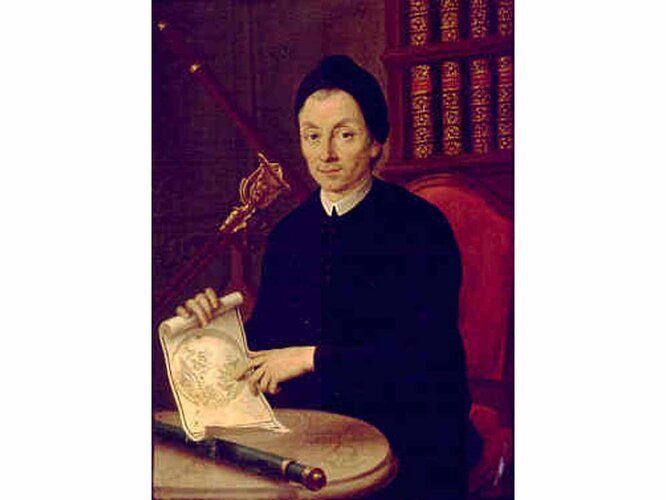

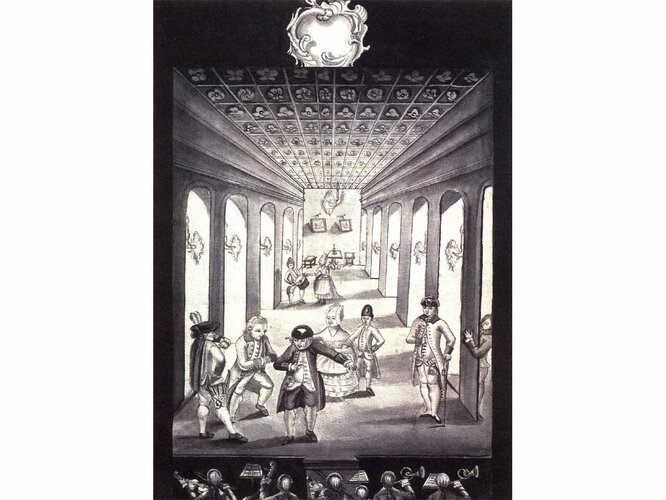

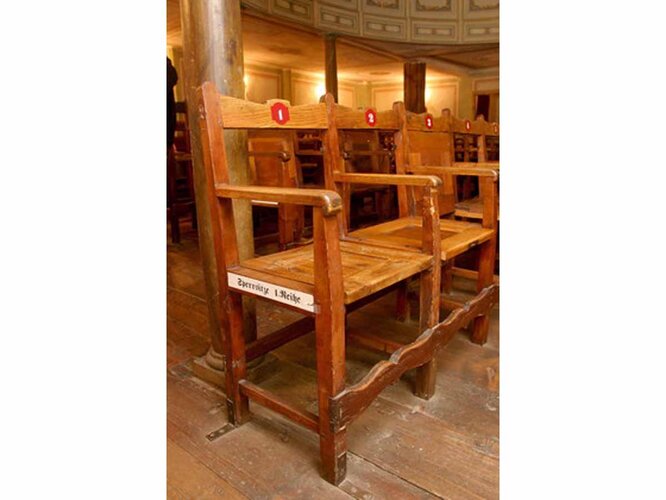

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts befanden sich die Stifte auf dem Höhepunkt ihrer kulturellen Entfaltung. Neben der geistlichen Musikpflege stand vielerorts allerdings ein gleichberechtigter weltlicher Bereich. Besondere Bedeutung besaßen nach wie vor die Bühnenspiele. Neben Opern und Oratorien standen musikalisch durchsetzte Schuldramen barocker Manier. Als berühmter Vertreter der Bühnentradition galt der im Stift Kremsmünster wirkende Geistliche Franz Sparry (1715–1767). Er schrieb Sing-, Schauspiele und Oratorien, schuf aber auch Lieder, Arien und Instrumentalwerke. Ebenfalls mehrere Kompositionen für die Stiftsbühne verfasste der aus Garsten stammende und in Kremsmünster als Organist beschäftigte Ignaz Albert Dansky (1717–1797). Wie Sparry vertonte er zahlreiche Libretti des Mitbruders Johann Nepomuk Weylgoune (1708–1760). Zu den schillernden Persönlichkeiten des Stiftes Kremsmünster zählte Placidus Fixlmillner (1721–1791). Der Neffe von Abt Alexander Fixlmillner (reg. 1731–1759) studierte in Salzburg Theologie, Philosophie, Sprachen und Geschichte. Parallel dazu nahm er Kompositions- und Orgelunterricht bei Johann Ernst Eberlin (1702–1762). In Fixlmillners Nachlass finden sich theologische, kirchenrechtliche, philosophische und pädagogische Schriften, internationale Reputation erwarb er sich aber mit seinen Publikationen auf dem Gebiet der Astronomie. Neben zahlreichen Kirchenmusikwerken lieferte auch er mehrere Beiträge für die Bühne. Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts öffneten sich die Stiftsbühnen der italienischen Oper und dem deutschen Singspiel. Auf dem Programm standen Kompositionen von Niccolo Jommelli (1714–1774), Giovanni Paisiello (1740–1816), Antonio Salieri (1750–1825) oder Georg Christoph Wagenseil (1715–1777).

Volkstümliche Elemente

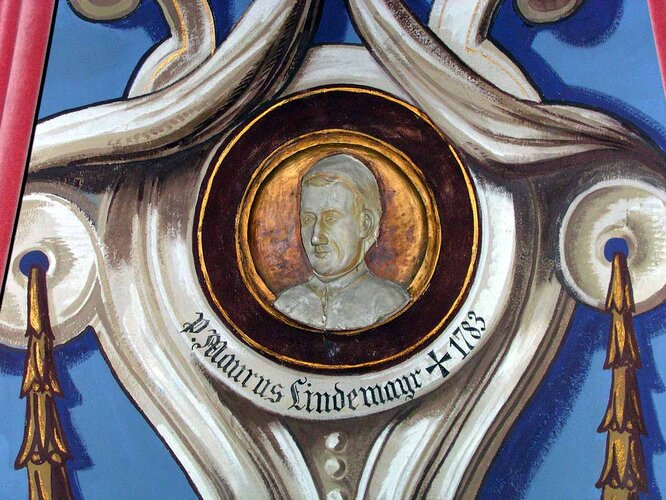

Mit dem Gedankengut der Aufklärung rückten auch Brauchtum, volkstümliche Lied- und Tanzelemente in das Licht musikalischer Reflexion. In zunehmendem Maße widmeten sich die Klosterkomponisten der Vertonung deutscher Textvorlagen, steigender Beliebtheit erfreuten sich auch Dialektvertonungen. Eine zentrale Rolle spielte der im Stift Lambach wirkende Benediktinerpater Maurus Lindemayr (1723–1783), der sich in seinem dichterischen Schaffen intensiv mit der deutschen Sprache auseinandersetzte. Lindemayr stand in persönlichem Kontakt mit dem Florianer Chorherrn Franz Joseph Aumann (1728–1797), der eine Vielzahl seiner Lied- und Singspieltexte in Musik setzte.

Aumann stammte aus Traismauer. Nach seiner Tätigkeit als Sängerknabe studierte er in Wien, wo er die Bekanntschaft von Johann Georg Albrechtsberger (1736–1809) und Johann Michael Haydn (1737–1806) machte, zu beiden pflegte er zeitlebens Kontakt. Im Jahr 1753 trat er in das Stift St. Florian ein und wurde bereits 1755 zum Regens chori berufen. Kompositionsaufträge und Verbreitungsgrad seiner Werke wiesen ihn bereits zu Lebzeiten als geschätzten Komponisten aus. Er hinterließ ein breites Oeuvre an geistlichen und weltlichen Kompositionen. Dem mundartlichen Singspiel widmeten sich auch die Klosterkomponisten Joseph Langthaler (1722–1790) oder Johann Wittmann (1757–1847).

Einen zentralen Stellenwert besaß die Liedpflege. Neben Aumann trat vor allem der in Kremsmünster tätige Ernest Frauenberger (1769–1840) in den Vordergrund. Sein Liedschaffen stand bereits im Zeichen des aufstrebenden Kunstliedes. Im Bereich der Instrumentalmusik erfreuten sich Streicherkammermusik, Harmoniemusik und Sinfonien großer Beliebtheit.

Musikarchive in den Stiften

In den Klosterarchiven Oberösterreichs finden sich die Werke aller bedeutenden Komponisten der Zeit. Einen beträchtlichen Anteil des Bestandes nehmen stiftseigene Komponisten ein, etwa Franz Joseph Aumann, Friedrich Kramel (1727–1782), Stanislaus Reidinger (1734–1794), Friedrich Bayer (1773–1840), Georg Pasterwiz (auch: Pasterwitz) (1730–1803) oder Johann Adam Scheibl (1710–1773). Letzterer stammte aus Spital am Pyhrn und diente im dortigen Stift als Sängerknabe. Nach einer Anstellung als Organist im Stift Seitenstetten übernahm er den Posten eines Organisten und Regens chori im Chorherrenstift St. Pölten.

Profane Musikpflege

In den Städten und Dörfern erfuhr die Musikpflege einen wesentlichen Impuls durch die Schulreformen Kaiserin Maria Theresias. Im Zug der Allgemeinen Schulordnung kam es zu einer Aufwertung der Stellung des Lehrers, die als Organisten, Chorleiter und Musikpädagogen die örtliche Kultur entscheidend belebten. Von ihnen gingen entscheidende Impulse aus.

Aus einer Lehrerfamilie stammten etwa der als Musiktheoretiker geschätzte Josef Riepel oder Johann Georg Roser von Reiter, der mit der Familie Mozart in Kontakt stand.

Aus einer Lehrerfamilie stammte etwa der als Musiktheoretiker geschätzte Josef Riepel (1708–1782) aus Hörschlag. Ausgebildet in den Jesuitenseminaren von Linz und Steyr, übernahm er nach mehreren Wanderjahren eine Stelle als Musiker im Thurn- und Taxis'schen Hof in Regensburg.

Ebenfalls Sohn eines Lehrers war der in Naarn im Machland geborene Johann Georg Roser von Reiter (1740–1797). Er stand mit der Familie Mozart in Verbindung und wirkte später als Linzer Dom- und Stadtpfarrorganist.

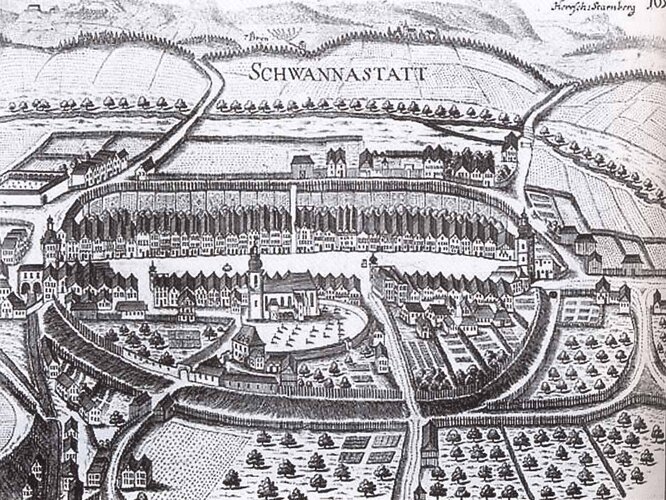

Der aus Schwanenstadt stammende Lehrersohn Franz Xaver Süßmayer (1766–1803) pflegte ebenfalls Kontakt mit Wolfgang Amadeus Mozart. Süßmayr besuchte das Gymnasium in Kremsmünster und begab sich auf Empfehlung von Georg Pasterwiz 1786 nach Wien, wo er Schüler von Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1792) und Antonio Salieri (1750–1825) war. 1792 wurde er als Kapellmeister an das Kärntnertortheater verpflichtet.

Dem Bekanntenkreis Mozarts ist auch der geborene Linzer Franz Aspelmayr (1728–1786) zuzurechnen. Er wirkte als Ballettkomponist am Deutschen Theater in Wien, war Mitglied der kaiserlichen Hofmusikkapelle und zählte mit seinen Instrumentalkompositionen zu den führenden Repräsentanten der Wiener Klassik.

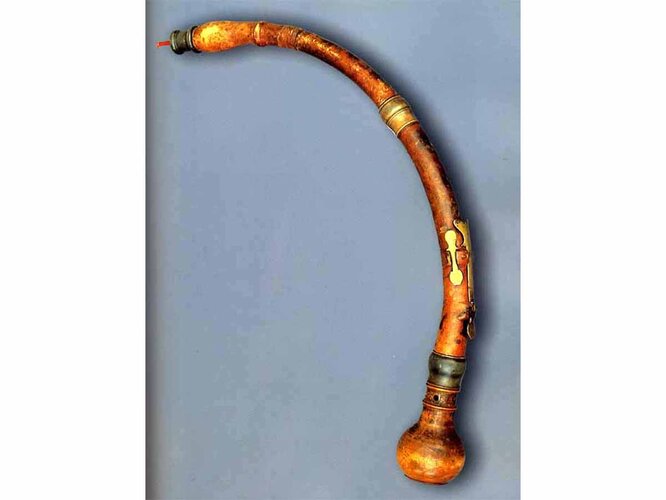

Militärmusikkapellen

Spätestens seit den Franzosenkriegen fanden in den Städten regelmäßig Darbietungen der Militärmusikkapellen statt. In den Garnisonsstädten Linz, Wels und Enns lagen Regimenter mit bedeutenden Ensembles, die Vorbild für die vielerorts gegründeten Musikformationen der Bürgergarden waren. Gerade im 19. Jahrhundert entwickelte sich das Blasmusikwesen in Oberösterreich entschieden weiter.

Linzer Musikleben

Das Musikleben in Linz nahm in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einen bedeutenden Aufschwung. Fürst Carl Auersperg unterhielt ein eigenes Musikensemble, Graf Rottenhann veranstaltete öffentliche Konzerte und Graf Rosenberg unterhielt ein privates Haustheater. Auch auf den Landsitzen wurde musiziert, etwa auf den Schlössern in Ebelsberg, Schwertberg oder am Fürstlich Starhembergischen Schloss in Eferding.

Im Jahr 1766 gründeten Baron Stiebar und Christoph Wilhelm Graf Thürheim in Linz die Adelige Theatersozietät, die bis 1780 bestand. Auf dem Programm fanden sich Zauber- und Feenspiele, Maschinenkomödien und Singspiele. Nach ihnen bemühten sich Emanuel Schikaneder (1748–1812), Friedrich Heinrich Bulla und Johann Baptist Lasser (1751–1805) um den Aufbau eines geregelten Spielbetriebes. Auf dem Programm standen Werke von André Modeste Grétry, Georg Anton Benda, Ignaz Umlauff oder Giovanni Paisiello. Die Theaterunternehmungen in Linz stellten das Vorbild für die Gründung von Spielstädten in Steyr, Ried, Grein, Bad Ischl, Bad Hall und Braunau dar.

Franz Xaver Glöggl war am Theater tätig und wirkte als Domkapellmeister in Linz. Einer seiner Nachfolger war Johann Baptist Schiedermayr.

Franz Xaver Glöggl war am Theater tätig und wirkte als Domkapellmeister in Linz. Einer seiner Nachfolger war Johann Baptist Schiedermayr.

Unter der Führung von Franz Xaver Glöggl (1734–1839) begann der künstlerische Aufstieg des Linzer Theaters. Glöggl zählte zu den führenden Musikerpersönlichkeiten des Landes. Nach einer vielseitigen musikalischen Ausbildung übernahm er 1782 die Leitung des Theaterorchesters und gründete eine Kunst- und Musikalienhandlung. 1790 wurde er (der letzte) Türmermeister von Linz, gleichzeitig führte er neben dem Linzer Theater auch die Bühnen von Salzburg und Passau. 1797 legte er den Großteil seiner Funktionen nieder und wurde Domkapellmeister in Linz.

1799 gründete er eine Musikschule, die allerdings nur kurze Zeit bestand. Mit seinen Initiativen zur Gründung der Linzer Gesellschaft der Musikfreunde im Jahr 1821 stellte er wichtige Weichen für die Etablierung der bürgerlichen Musikkultur. Die Herausgabe theoretischer Werke und eine Musikalische Zeitung belegen seine Interessen als Musikschriftsteller.

Einer seiner Nachfolger war der in Münster bei Straubing geborene Johann Baptist Schiedermayr (1779–1840). Seit 1796 als Organist in St. Nikola bei Passau tätig, übersiedelte er nach der Auflösung des Stiftes nach Schärding und schließlich 1804 nach Linz, wo er zum Substituten und im Jahr 1810 zum Nachfolger von Franz Xaver Glöggl an die Dom- und Stadtpfarre berufen wurde. 1821 übernahm er die künstlerische Leitung der Gesellschaft der Musikfreunde und der angeschlossenen Musikschule. Von 1824 bis 1839 war er – mit kurzer Unterbrechung – als Theaterkapellmeister tätig.

Musikalische Gäste

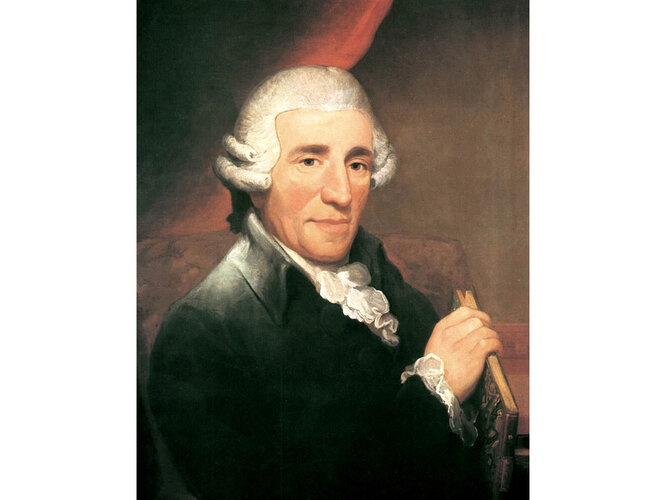

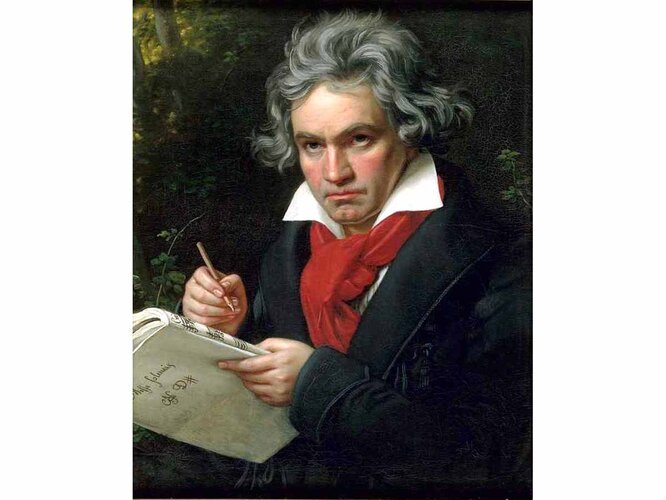

Von den zahlreichen Musikerpersönlichkeiten die Oberösterreich besuchen, sind besonders Joseph Haydn (1732–1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) und Ludwig van Beethoven (1770–1827) zu erwähnen.

Joseph Haydn reiste 1790 und 1794 auf seinem Weg nach London durch Oberösterreich, Verbindungen bestanden zu den Linien einiger Adelshäuser und vor allem zu Franz Xaver Glöggl.

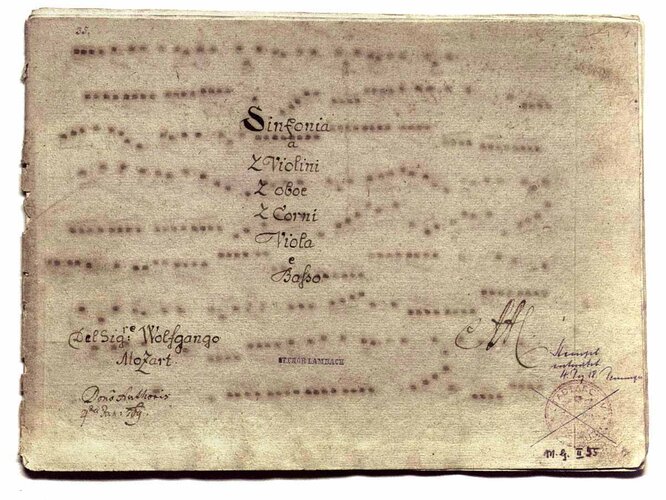

Mozart durchreiste Oberösterreich erstmals 1762 und 1767. 1762, 1767, 1773 und 1783 sind Aufenthalte im Stift Lambach, 1783 in Linz belegt, in diesem Jahr wurde auch die Graf Johann Joseph Anton von Thun gewidmete Linzer Symphonie aufgeführt. 1785 und 1790 weilte Mozart ein weiteres Mal im Land.

Die engste Verbindung zu Oberösterreich unterhielt Ludwig van Beethoven. Im September 1812 war er längere Zeit zu Gast in Linz, um seinen hier lebenden Bruder Johann zu besuchen, der die „Wasserapotheke“ führte, die heute allerdings nicht mehr besteht. Während dieses Aufenthalts vollendete Betthoven seine 8. Symphonie.

Autor: Andreas Lindner, 2008