Musikgeschichte des Augustiner Chorherrenstifts St. Florian

Das Augustiner Chorherrenstift St. Florian zählt zu den musikalisch bedeutsamsten Stiften Österreichs. Das Kloster bestand schon am Ende des 8. Jahrhunderts, seit 1071 wirken hier Augustiner Chorherren.

Quellen aus dem 9. Jahrhundert

Bereits in der Ordensregel (Kanonikerregel) aus dem Jahr 816 kommt der Chorgesang zur Sprache. Auch in den Statuten aus dem 12. Jahrhundert wird an vielen Stellen auf den Gesang hingewiesen.

Das Stift St. Florian besitzt mit einer in der Schreiberschule von Mondsee zu Beginn des 9. Jahrhunderts verfassten Neumenhandschrift die älteste musikalische Quelle dieser Art in Österreich. Im 12. Jahrhundert setzte hier auch eine intensive Choralpflege ein, die sich in eigenen Produktionen manifestiert. Bereits in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts dürfte der Klerus zusammen mit dem Volk Osterspiele mit Gesangseinlagen zur Aufführung gebracht haben. Die Mehrstimmigkeit ist im Stift St. Florian seit der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts nachweisbar. Anlässlich der Abtwahl im Jahr 1382 ersuchte Papst Urban IV. um Prüfung des Kandidaten auf dessen musikalische Fähigkeiten hin.

Aufzeichnungen der Reformkommission aus dem Jahr 1419 verweisen erstmals auf private, weltliche Musikausübung und zeigen auf ein Verbot aller Musikinstrumente mit Ausnahme der Orgel. Erste Hinweise auf Organisten stammen aus dem Jahr 1475.

1569 berichtet eine Visitationskommission von 35 Chorknaben und einer regen musikalischen Gottesdienstgestaltung. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts bleibt die Musikpflege im Wesentlichen allerdings in den mittelalterlichen Traditionen verhaftet.

Blütezeit im Barock

Im klösterlichen Selbstverständnis des beginnenden Barockzeitalters gewann Musik einen neuen Stellenwert. Sie war Mittlerin höfischer Standesdarstellung und allgemein begreifbares Medium zur Veranschaulichung göttlicher Omnipotens. Musik war tragender Teil universeller Inszenierung von Abt- und Stiftsfeiern oder Festen, etwa bei Besuchen hoher Persönlichkeiten aus Kirche und Staat. Den angemessenen Standard veranschaulichen hohe finanzielle Aufwendungen für Notenmaterial und Instrumente, großzügige Adaptierungen von Räumlichkeiten für musikalische Aufführungen und Einladungen an zeitgenössische Musikerpersönlichkeiten. Bedeutende Summen wurden für die Besoldung und Verpflegung des angestellten Musikpersonals aufgewendet. Zu den großen Förderern zählten die Barockprälaten David Fuhrmann (reg. 1667–1689), Franz Claudius Kröll (reg. 1700–1716) und vor allem Johann Baptist Födermayr (reg. 1716–1732).

Die Rolle der Musik im Gesamtfeld barocken Kunstverständnisses demonstriert ein von Propst Johann Georg Wiesmayr (reg. 1732–1755) konzipiertes Deckenfresko in der Stiftsbibliothek aus dem Jahr 1745. In allegorisierter Form einer Laute spielenden Muse erscheint die Musik im Kreis von Malerei, Architektur und Astronomie, den Blick auf die Poesie gerichtet, welche das Geschehen dominiert. Im rechten Feld verkündet ein ambrosisches Ensemble mit Geigen, Lauten, Flöten, Posaunen und Pauken den Ruhm der Kunst. Die Auswahl der Instrumente ist mit hoher Symbolkraft belegt: Die Posaune verkörpert den geistlich-kirchlichen Bereich, Laute und Flöte gelten als Synonym für die Rekreationsmusik, die Pauke manifestiert den feudalen Obrigkeitsanspruch.

Szenische Aufführungen

Einen wichtigen Stellenwert besaßen seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Schuldrama, Oper, Oratorium und Applausus musicus. Im geistlichen Bereich institutionalisierten sich groß angelegte Messvertonungen, Sepolchro-Aufführungen und weihnachtliche Krippenspiele. Die Bühnendarstellung war geprägt vom jesuitischen Erziehungsideal und ließ in Stilistik und Inhalt den kulturellen Einfluss des Wiener Kaiserhofs erkennen. Die Werke glänzten durch festliche Inszenierungen und große Besetzungen und untermauerten mit dem typischen Einsatz von Trompeten und Pauken das feudale Standesbewusstsein. Wichtige Impulse gingen auch von der Linzer Aufführung der Oper Hercole Acquisitore dell’Immortalià anlässlich der Trauung Kaiser Leopolds I. im Jahr 1676 aus. In der Folge attestierten die Rechnungsbelege regelmäßige Ausgaben für Dekorationen, Requisiten, Prospekte und Bühnentechnik. Um den musikalischen Anforderungen gerecht zu werden, wurden einen längeren Zeitraum hindurch auch Kastraten angestellt. Die Auftritte erfolgten auf den in den Prunksälen errichteten Bühnen, Propst Födermayr krönte die Entwicklung mit dem im Jahr 1730 abgeschlossenen Bau des klostereigenen Stiftstheaters. Im Theaterflügel wurden später Wohnungen für Musiker eingerichtet.

Singspiele

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts erfreute sich Vokalkammermusik mit Texten im Dialekt großer Beliebtheit, parallel dazu institutionalisierte sich das Singspiel. Als wichtiger Vertreter gilt Franz Joseph Aumann (1728–1797), dessen Werke weit über die Stiftsgrenzen hinaus Vorbildwirkung entwickelten. Ein Großteil der Kompositionen baut auf Texte des befreundeten Lambacher Konventualen Maurus Lindemayr (1732–1783). Als Komponisten traten auch die Stiftsmusiker Anton Franz Ertl, Johann Melchior Kampfl (um 1670–1727), Benedikt Kraus (1725–um 1810), Joseph Langthaler (1722–1790), Johann Caspar Merkl (1676–1713) oder Anton Stefan Vogl († 1758) in Erscheinung.

Orgelbau

Im Jahr 1774 erhielt die Stiftskirche eine neue Orgel aus der Werkstatt von Franz Xaver Chrismann (auch: Crismann oder Krisman). Das barocke Instrument wurde 1875 und 1930 von der Firma Mauracher grundlegend umgestaltet. Mit der Restaurierung und einem partiellen Rückbau durch Orgelbaumeister Wilhelm Zika erhielt sie die heute gültige Form.

Impulse von außen

Im 18. Jahrhundert unterhielt das Stift eine enge Verbindung zu den kulturellen Zentren der Zeit. Zu Beginn des Jahrhunderts erwarb etwa Chorherr Paul Schopper (1695–1751) nachweislich mehrmals Musikalien aus Wien. Franz Joseph Aumann knüpfte Freundschaft mit Johann Georg Albrechtsberger (1736–1809) und den Brüdern Joseph und Johann Michael Haydn. Der Bezug zu Albrechtsberger lebte weiter in Franz Seraphin Kurz (1771–1843), der wesentlich zur Erweiterung des Repertoires an Opern und Oratorien in St. Florian beitrug.

Wichtige Impulse gingen auch von Salzburg aus, in deren Mittelpunkt bis zum Ende des 18. Jahrhunderts die Benediktineruniversität stand. Ebenfalls relevant waren die Verbindungen nach Passau, wo mehrere Kleriker aus St. Florian ihre Studien absolvierten.

Einschnitte unter Joseph II.

Die kontinuierlich entwickelte Musiktradition brach in der Zeit der restriktiven Reformpolitik Kaiser Josephs II. (reg. 1780–1790) allerdings ab. Die politischen Vorgaben zogen massive finanzielle und personelle Einschränkungen nach sich und grenzten die Musikpflege empfindlich ein. An die Stelle früherer Großaufführungen traten klein besetzte Darbietungen.

Napoleonische Zeit

Im Zuge der Napoleonischen Kriege erlebte die Huldigungskantate eine Renaissance. Im Eindruck kriegerisch-pathetischen Stilempfindens und gefördert durch die Aufmärsche der Regimentskapellen, drängte die musikalische Darstellung nach einer deutlichen Aufwertung des Bläserapparates. Gefördert durch das Schaffen von Johann Baptist Schiedermayr (1779–1840), Anton Bruckner (1824–1896) und den musikalisch ambitionierten Chorherrn Ignaz Traumihler (1815–1884) entwickelte sich die Huldigungskantate zu einem lokalspezifischen Charakteristikum.

Kunstlieder

Im geistigen Umfeld der Romantik erfuhr das Kunstlied eine starke Aufwertung. Der Liedbestand wurde auf Bestreben der Äbte Johann Michael Ziegler (reg. 1793–1823) und Michael Arneth (reg. 1823–1854) stark erweitert. Den Kern bildeten die Kompositionen von Franz Schubert (1797–1828), der im Mai 1825 im Stift zu Gast war. Die Schubertpflege erhielt anhaltende Impulse durch den ehemaligen Novizen Johann Mayrhofer (1787–1836), der später dem Freundeskreis Schuberts angehörte und mehrere Texte zu Liedern lieferte, und die dem Komponisten ebenfalls nahe stehenden und regelmäßig im Stift St. Florian weilenden Brüder Joseph (1788–1865) und Anton von Spaun (1790–1849) sowie die Schwestern Mimi und Antonie Adamberger (1790–1867). Das Stift besitzt mehr als 150 Schubertlieder, darunter eine bedeutende Anzahl an Erstdrucken.

Neue Tendenzen im 19. Jahrhundert

Mit den kulturellen Initiativen des aufstrebenden Bürgertums rückte die Landeshauptstadt Linz in das Blickfeld musikalischen Interesses. Das klösterliche Repertoire wurde durch die zeitgenössische Lied- und Chorliteratur erweitert. Für beiderseitige Anknüpfung sorgten Josef Seiberl (1836–1877), Johann August Dürrnberger (1800–1880), Franz Xaver Glöggl (1764–1839), Johann Baptist Schiedermayr (1779–1840) oder Anton Maria Storch (1815–1887). Stilistisch prägend wirkte das Blasmusikwesen, das mit dem Aufmarsch der Regiments- und Militärkapellen stark an Popularität gewann.

Das Konzert wurde in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts zur regelmäßigen Einrichtung, die Aufführungen öffneten sich einem breiten Publikum. Durch die Wiedereinrichtung der Theologischen Hauslehranstalt in St. Florian im Jahr 1846 erlebte auch das Singspiel eine neue Blüte. Die großteils heiter-komischen Stücke lehrreichen Charakters stammten von Ignaz Traumihler, Josef Seiberl oder Franz Xaver Müller (1870–1948), Libretti schufen die Kleriker Wilhelm Pailler (1838–1895) und Johann Nepomuk Faigl (1835–1899). Als weitere Komponisten des 19. Jahrhunderts traten Karl Borromäus Aigner (1863–1935), Bernhard Deubler (1842–1907) und Peter Leberbauer (1818–1921) in Erscheinung.

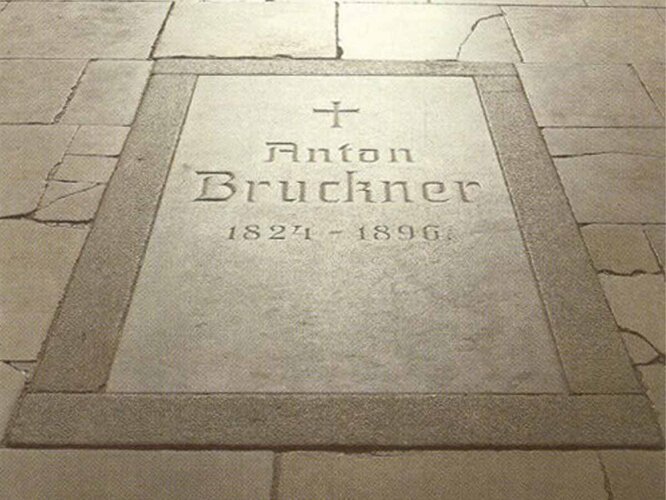

Anton Bruckner

Berühmtheit erlangte das Stift durch die Tätigkeit von Anton Bruckner (1824–1896). Bruckner diente in den Jahren 1837 bis 1840 als Sängerknabe, von 1845 bis 1855 war er als Schullehrer beschäftigt, von 1848 bis 1855 wirkt er zusätzlich als Organist im Stift.

Augustinus Franz Kropfreiter

Wirtschaftliche Einbußen, geänderte Wertvorstellungen und die Wirren der beiden Weltkriege ließen die Musikpflege in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den Hintergrund treten. Mit der Person von Augustinus Franz Kropfreiter [Dokument: 16 KB]> (1936–2004) erlebte sie nach dem Zweiten Weltkrieg einen neuen Aufschwung.

Musikarchiv

Das Musikarchiv des Stiftes umfasst heute mehr als 5000 Signaturen, darunter eine Vielzahl von Autografen und Erstdrucken, wobei der überwiegende Teil des Quellenmaterials aus der Zeit nach 1780 stammt. Umfang und historische Bedeutung reihen es unter die führenden Kloster- und Privatbibliotheken Österreichs. Wichtigen Stellenwert besitzen u. a. die musikalischen Dokumente zum Schaffen Anton Bruckners.

Autor: Andreas Lindner, 2008