Musik in Oberösterreich zur Zeit des Nationalsozialismus

„Neuaufbau“ des Linzer Musiklebens

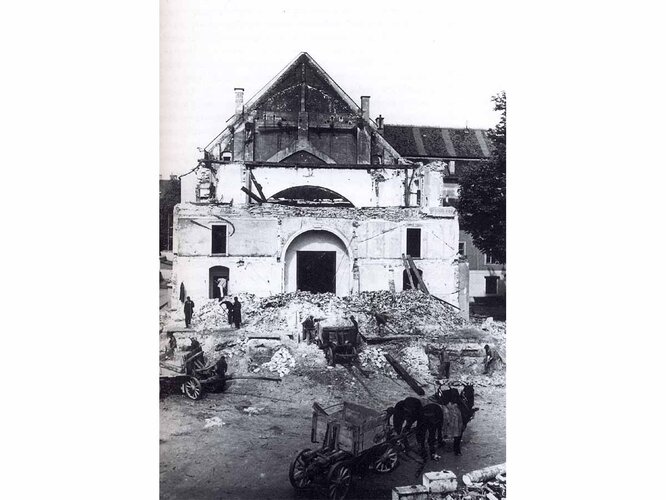

Während das Musikleben der Stadt Linz schon vor dem „Anschluss“ aufgrund der raschen Expansion der Stadt kaum mit dem wachsenden Bedarf nach musikalischen Veranstaltungen mithalten hatte können, so gab es zwei Gründe, warum es nach dem „Anschluss“ bis etwa 1940 dauerte, bis die Nationalsozialisten dieses „neu aufgebaut“ hatten. Zum einen war man bestrebt, die am 11. Juni 1938 ergangene Verordnung über die Einführung der Reichskulturkammergesetzgebung im Lande Österreich umzusetzen und die musikpolitische „Gleichschaltung“ durchzuführen, zum anderen waren die politischen Größen des Gaus und der Stadt anfangs mit „anderen“ Vorhaben beschäftigt. Zudem hatten die zunächst eingesetzten Verantwortlichen wenig bis keine Affinitäten zur Musik, geschweige denn Kenntnisse über ein funktionierendes Musikmanagement. Ämterkumulierung, Missgunst, Neid und Vernaderung waren an der Tagesordnung, etwa auch zwischen den sich befehdenden Musikfunktionären Oberösterreichs Franz Kinzl [Dokument: 17 KB] und Othmar Heide sowie Josef Straub – und dies, obwohl die Reichsmusikkammer bereits im Dezember 1934 Richtlinien für die Bestellung eines Musikbeauftragten festgelegt hatte: Dieser müsse nicht „musikalisch ausübend“ sein, allerdings solle er „musikverständig und musikliebend“ sein. Die Bestellung erfolge „von der Stadtverwaltung im Einvernehmen mit der örtlichen Parteistelle und der Ortsmusikerschaft“ und müsse von der Reichsmusikkammer bestätigt werden.

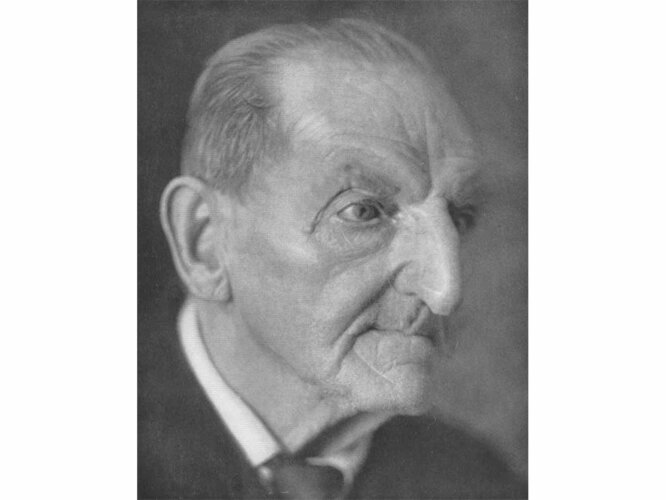

Weisungen der Berliner Reichsmusikkammer (RMK) wurden vor allem zur Amtszeit Othmar Heides allerdings mehr oder weniger ignoriert. Man hielt sie für eine politisch unzuverlässige Einrichtung, „weil Richard Strauss [Strauss war Präsident der RMK], den [Othmar] Heide für einen ‚Judenknecht’ hielt, sein Amt niedergelegt hatte und Herr Raabe den Parteigrößen [in Oberdonau] überhaupt nicht imponierte“.

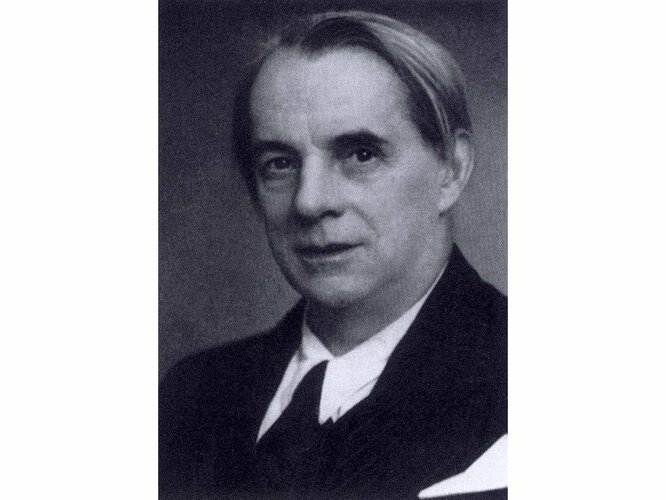

Richard Strauss war von 1933 bis 1935 Präsident der Reichsmusikkammer. Er wurde für seine „Musikpolitik“ immer mehr angefeindet.

Richard Strauss war von 1933 bis 1935 Präsident der Reichsmusikkammer. Er wurde für seine „Musikpolitik“ immer mehr angefeindet. 1935 legte er das Amt zurück, nachdem von der GestaDie schweigsame Frau, abgefangen worden war. Strauss hatte u. a. darauf beharrt, dass Zweigs Name genannt werden müsste. (Genaueres dazu: Rathkolb, Oliver: „Führertreu und gottbegandet“ – siehe Literatur

Lediglich in der Durchsetzung persönlicher Anliegen der Beteiligten wurde auch die Reichsmusikkammer angerufen, oder man berief sich auf die Umsetzung ihrer Richtlinien. Neben den internen Querelen gab es auch diverse Bestrebungen, die Fäden in der Linzer Musikpolitik von oberster Stelle zu ziehen: Hitler plante neben dem wirtschaftlichen Ausbau von Linz auch, die Stadt Wien gegenüber kulturell aufzuwerten.

„Gleichschaltung“

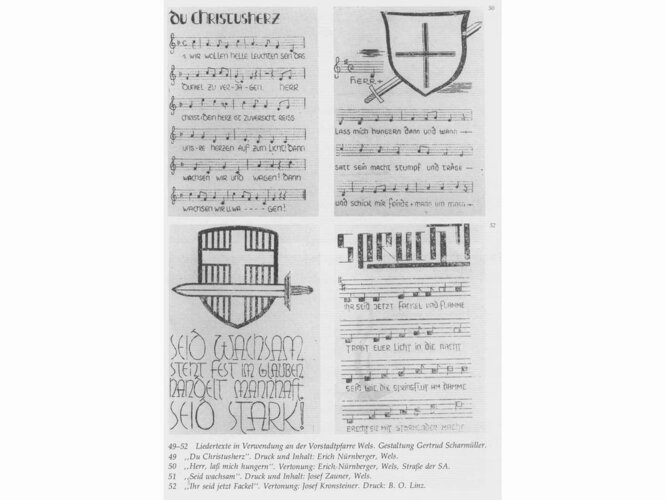

Die verordnete musikpolitische „Gleichschaltung“ forderte nicht nur die Auflösung einzelner Vereine, wie etwa der Magistratskapelle Linz, die erst wieder im Juni 1945 unter Kapellmeister Josef Froschauer revitalisiert wurde, sondern auch die aktive Umsetzung der NS-Richtlinien, welche aufgrund der skizzierten Umstände häufig nicht nachhaltig waren.

Im Bereich der „klassischen“ Musik setzte man nach dem „Anschluss“ zunächst darauf, diese zu popularisieren:

„Musik verlangt begeisterungsfähige Menschen als Hörer, am wenigsten Satte und Gleichgültige. Sinfonische Werke setzen eine gewisse heroische Seelenstimmung beim Empfänger voraus. Nun hat aber die verflossene Kampfzeit gezeigt, dass seelischer Heroismus und Begeisterungsfähigkeit in der bisherigen Oberschicht unseres Volkes nicht allzu häufig zu finden sind. Die mittleren und unteren sozialen Schichten müssen also gewonnen werden. Dies geschieht durch zwei Mittel: Erziehung und Propaganda.“ (Linzer Tages-Post, 26. 7. 1938)

In der praktischen Umsetzung der Hinführung der „Massen“ zur Hochkultur setzte man - wie in der Linzer Tages-Post vermerkt, auf eine „Senkung der Eintrittspreise“ und „eine gewisse Lockerung des Toilettezwanges bei Konzerten“. Darüber hinaus sollten das Volksbildungswerk der Organisation „Kraft durch Freude“ und die „neuzuschaffenden ‚Musikschulen für Jugend und Volk’“ Erziehungsarbeit leisten.

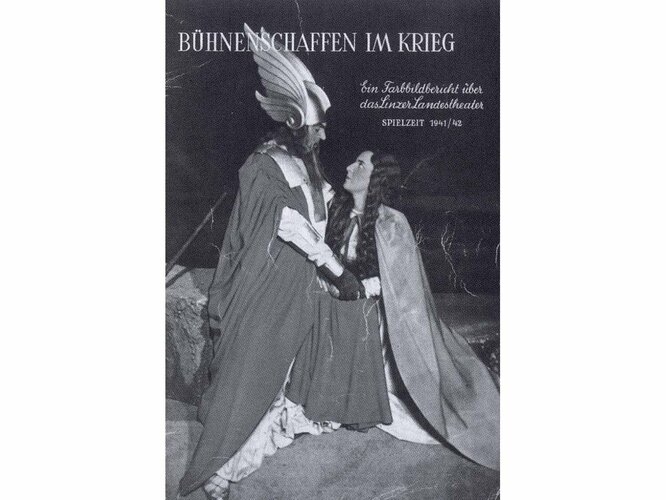

Bald wurde aber auch den Linzer NS-Propagandisten klar, dass Populärmusik und -unterhaltung größeren Propagandawert hatten; vor allem nach Beginn des Zweiten Weltkriegs und mit Kriegsverlauf wurde die Operette „kriegswichtiger als die Oper!“. (OÖ. Landesarchiv, Karton Landestheater)

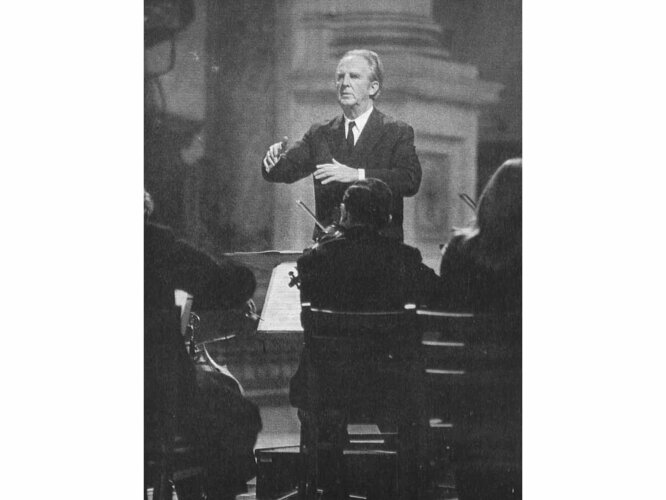

Georg Ludwig Jochum und das „Reichsbrucknerorchester“

1940 kam „endlich“ musikalische Kompetenz von außen nach Linz: der Dirigent Georg Ludwig Jochum. Dieser Bestellung stehen allerdings diverse Mythen um Hitlers Engagement für das Linzer Musik- und Kulturleben gegenüber. So soll sich Adolf Hitler beispielsweise selbst um den Sängernachwuchs für das Linzer Opernensemble gekümmert und den Münchner Generalmusikdirektor Clemens Krauss mit dessen Heranbildung beauftragt haben:

„Er [Hitler] sei diesen Weg gegangen, weil er es für besser halte, gute Stimmen durch eine vorsichtige, mehrjährige Ausbildung zu Höchstleistungen zu befähigen, als sie zufälligen Entwicklungsmöglichkeiten zu überlassen. Es sei ihm um der Sache willen gleich, ob er auf diese Weise einer ganzen Reihe von Sängern Ausbildungszuschüsse für mehrere Jahre zukommen lassen müsse, wenn ihm nur gewährleistet werde, dass sie nur in den Rollen herausgestellt würden, denen sie gewachsen seien.“ (Picker: Hitlers Tischgespräche im Früherhauptquartier 1941/42, 302). Der Dirigent Clemens Krauss soll von Hitler auch mit der Heranbildung eines „wirklich guten Dirigenten“ für Linz betraut gewesen sein.

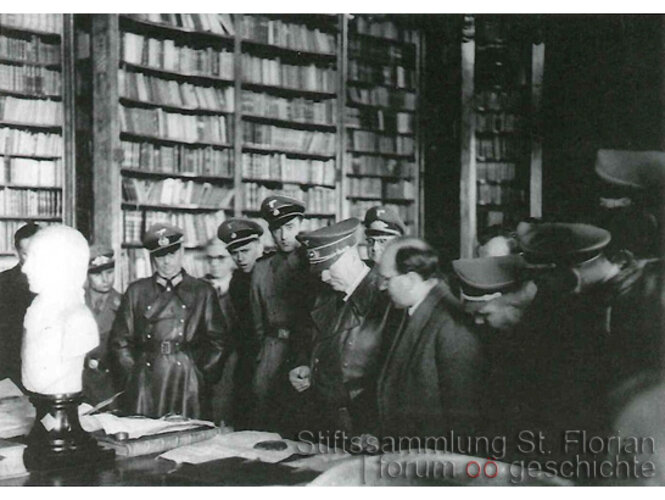

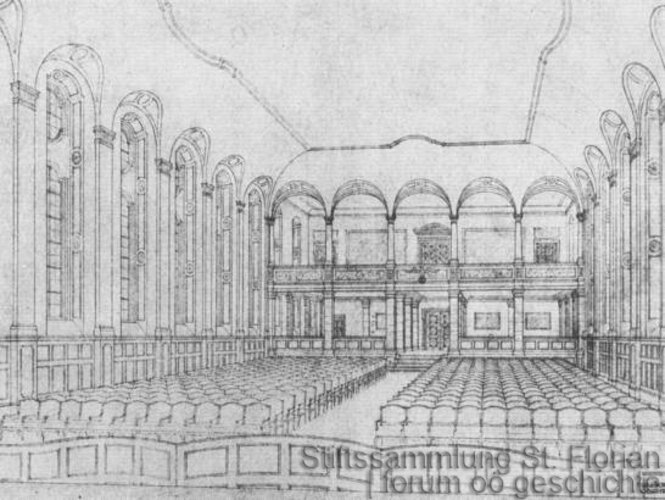

Die genannten Vorhaben Hitlers waren fiktiver Natur, und auch wenn die Bestellung Georg Ludwig Jochums, eines Bruders des Dirigenten Eugen Jochum, nicht erste Wahl war, so gab es in seiner Person eine anzuerkennende Autorität. Georg Ludwig Jochum hatte es dennoch nicht leicht, all den Kulturfunktionären des Gaus und der Stadt zu entsprechen: Er saß als Leiter des Städtischen Symphonieorchesters und des Opern- bzw. Theaterorchesters gewissermaßen zwischen den Stühlen. Später kam auch noch die Funktion als Leiter des „Reichsbrucknerorchesters“ mit Sitz im Stift St. Florian hinzu.

Zur Entlastung Jochums im Landestheater trug vor allem Kapellmeister Willy Wickenhäuser bei, der auch die Hauptlast der Probenarbeit zu tragen hatte. Das „Duo“ war darüber hinaus für Anrechtskonzerte, „Konzerte außer Anrecht“, darunter Aufführungen für die Wehrmacht, Kammerkonzerte, Schallplattenaufnahmen in St. Florian und Konzerte für diverse Feierstunden, etwa für den „Heldengedenktag“ am 9. November 1941, zuständig.

Stadt und Gau bzw. deren Vertreter bis hin zum Oberbürgermeister und zum Gauleiter trugen Streitigkeiten um die Zuständigkeit der Orchester aus. Im Februar 1944 schließlich sah sich Gauleiter August Eigruber veranlasst, in einem Brief an den Oberbürgermeister von Linz, die Dinge klarzustellen:

„Das Bruckner-Orchester des Großdeutschen Rundfunks ist ein Reichsorchester, welches seinen Sitz in St. Florian bezw. derzeit in Linz hat und keinesfalls als städtisches oder Gauorchester anzusprechen ist.“ Es werde „nur fallweise der Stadt Linz als Synphonieorchester [sic] zur Verfügung stehen“. Daher sei die Sicherung des „Bestand[es] des Synphonieorchesters der Stadt Linz“ erforderlich; es sei „zu vergrößern und in der instrumentalen Leistung zu verbessern“. Das Städtische Orchester habe „den musikalischen Bedürfnissen der Stadt Linz voll und ganz Rechnung zu tragen“, werde aber, obwohl es der Stadt unterstehe, auch „zu Gastspielreisen im Gau, insbesondere in den Sommermonaten an den Fremdenverkehrsorten, herangezogen“. (OÖ. Landesarchiv, Karton Landestheater)

Darüber hinaus werde es kein eigenes Theaterorchester – das Theater unterstand verwaltungstechnisch dem Gau – geben, und das Städtische Sinfonieorchester müsse sich gewissermaßen dem Spielplan des Intendanten unterordnen.

Musikerziehung

Der musikalischen „Nachwuchsförderung“ sollte ein am 7. September 1941 durchgeführte Orgelwettbewerb dienen. Aber nicht nur, der Wettbewerb sollte nicht zuletzt die Orgel als Instrument „säkularisieren“, sie dem kirchlichen Bereich entziehen und für den Einsatz in der nationalsozialistischen „Feierstunde“ adaptieren. Neben dem „Wert der Improvisation“ wurde im Ausschreibungstext „Der Kampf als Auslese“ hervorgehoben:

„Der Kampf ist höchste Produktivität. Er ist nicht bloß Erprobung bereits erkannter, er ist auch Weckung aller bisher unbeachtet schlummernden Kräfte. Darum ist der Wettstreit das einzige und tatsächlich erfolgreiche Mittel jeder Begabtenförderung. [Hervorhebungen im Original] Es ist bestimmt kein Zufall, wenn uns diese Erkenntnis gerade jetzt neu aufdämmert, während unser Volk im größten und siegreichsten Kampf seiner Geschichte steht und wenn die letzten Jahrzehnte, jene Zeit pazifistisch-demokratischer Lethargie auch auf dem Gebiet der Kunst durch eine gewisse Freiheit vor wirklichem Bekennen und vor kämpferischem Eintreten gekennzeichnet waren.“ (Archiv der Stadt Linz, Kulturarchiv)

Am Wettbewerb nahmen insgesamt 54 Organisten, darunter 36 Musiker aus „Gruppe I (Unbekannte Begabungen)“ teil. Zum öffentlichen Spiel wurden aus diesem Pool schließlich Josef und Hermann Kronsteiner sowie Martin Ritschel zugelassen. Aus der zweiten Gruppe, die sich aus Komponisten zusammensetzte, kamen Franz Kinzl, Rudolf Keldorfer und Friedrich Ziegler in die Endrunde, und aus der dritten Gruppe, jener der Konzertorganisten und Orgellehrer, Georg Pirkmayr, Ludwig Daxsperger und Adolf Trittinger [Dokument: 18 KB]. Die Jury setzte sich aus Prof. Johann Nepomuk David, Prof. Joseph Messner aus Salzburg und Hofrat Prof. Max Springer aus Wien zusammen; Vorsitzender des Gremiums war der Komponist Prof. Josef Haas.

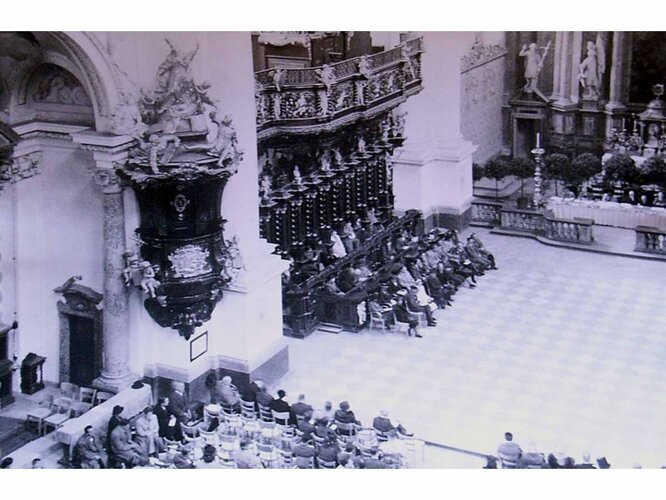

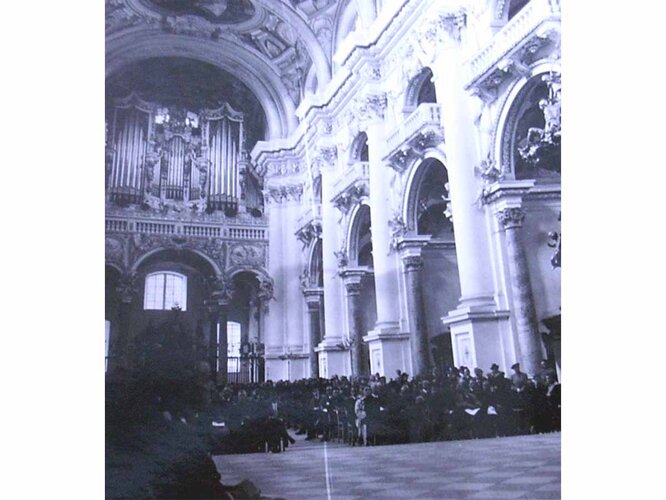

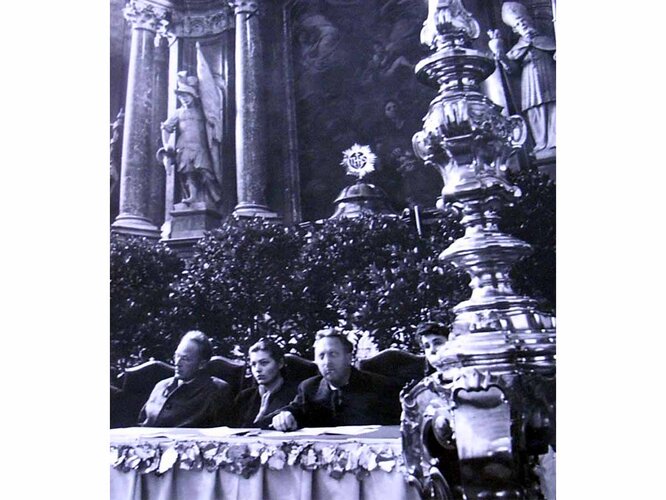

„Beim ausgezeichnet besuchten öffentlichen Wett-Turnier war die Stiftskirche [St. Florian] festlich geschmückt, ebenso die Tische der Preisrichter vor dem Hochaltar. Auf dem Chor waren die Vorgänge hinter großen Blumengirlanden gut getarnt, sodass der Spieler auch bei Zu- und Abgang nicht gesehen werden konnte. In den Chorstühlen rechts und links vom Hochaltar hatte der Gauleiter und Reichsstatthalter A. Eigruber mit den Spitzen von Partei, Behörden und Wehrmacht, sowie einer großen Anzahl auswärtiger Ehrengäste und Vertretern des Musiklebens aus dem ganzen Reich Platz genommen. Auch Berichterstatter und Lichtbildner zahlreicher Blätter waren vertreten.“ (Archiv der Stadt Linz, Kulturarchiv)

Die Improvisationen der Wettbewerbsteilnehmer wurden sowohl vom Reichssender Wien auf Wachsplatten als auch von der Hauptstelle Rundfunk des Gaupropagandaamtes auf „Tonstreifen“ aufgenommen. Es war geplant, die Platten „im Musikarchiv des Gaues für die Zukunft“ aufzubewahren.

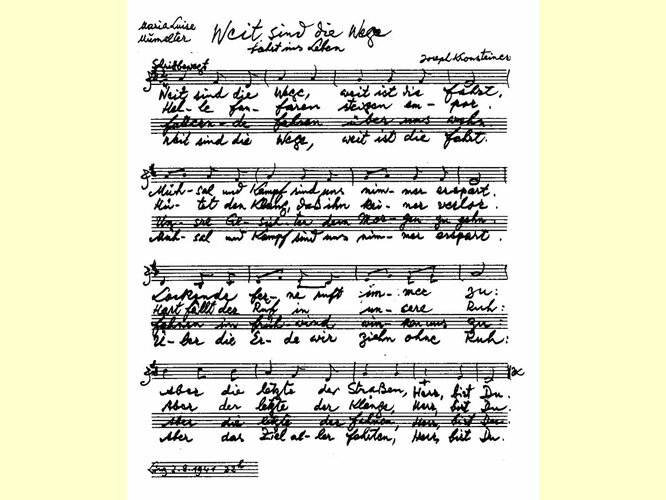

Nachdem das „Urteil der Kenner“ und das „Urteil der Liebhaber“ – auch Laien waren als Wertungsrichter zum Wettbewerb zugelassen – zusammengeführt worden waren, stand die Reihung fest. Problematisch für den Gau war die Wertung insofern, als der 26-jährige Autodidakt und „Dorforganist Hermann Kronsteiner (Windischgarsten) den Gausieger stellte“, der ebenso wie sein Bruder Joseph (erhielt einen zweiten Preis) Priester war, was dem Ansinnen der „Entkonfessionalisierung“ des Instruments zuwiderlief.

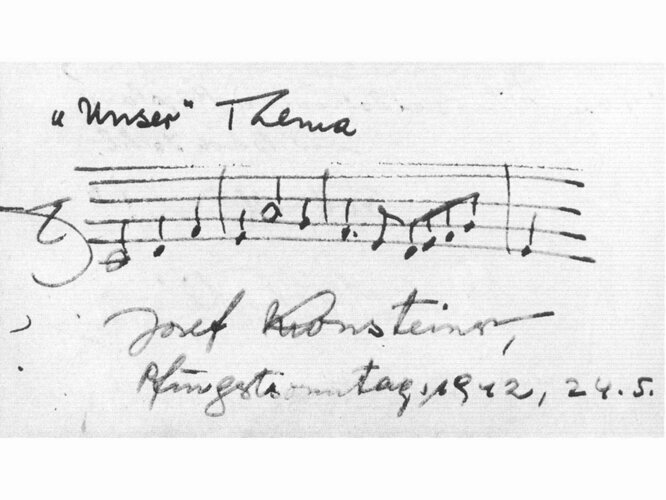

Es gibt Hinweise darauf, dass 1942 ein zweiter derartiger Wettbewerb abgehalten wurde oder abgehalten werden sollte. Georg Ludwig Jochum gab auf Anfrage von Anton Fellner, dem Kulturbeauftragten des Gauleiters und Reichsstatthalters, 1942 seinen Favoriten preis. Er hielt Ludwig Daxsperger von den ihm „bekannten Organisten des Gaues“ für „den besten“ – im Vergleich mit Adolf Trittinger, Wolfgang Auler und Hellmuth Müllner; Letztere hatten am ersten Wettbewerb nicht teilgenommen. Weiters gibt es eine Skizze von Josef Kronsteiner, die mit „’Unser’ Thema“ tituliert und mit „Pfingstsonntag 1942, 24.5“ (Zinnhobler: Das Bistum Linz im Dritten Reich, XIII) datiert ist.

„Musikbolschewismus“

Einerseits galt es 1938 in Österreich den zwar nicht eindeutig definierten und klar handhabbaren Begriff „Musikbolschewismus“ als Selektions- und Eliminierungsmechanismus einzuführen – hierfür erfolgten die „Vorarbeiten“ bereits ab 1933 in NS-Deutschland –, andererseits war man bestrebt, den selbst initiierten Verlust auszugleichen, da viele Komponisten und ihre Werke nach diesem Prinzip nicht mehr zugelassen waren.

In Linz war 1938 die Ausschaltung ausübender jüdischer Künstlerinnen und Künstler aufgrund der vorhergegangenen antisemitischen Kulturpolitik nicht mehr vonnöten. Einzig der in den Jahren 1937 bis 1939 in Linz als Opernbariton und 1938 auch als Spielleiter der Oper engagierte Rolf Telasko dürfte als jüdischer „Mischling“ in der ersten Spielzeit noch in Linz verblieben sein. Er wurde auch 1939/40 wieder engagiert, nützte aber die Theaterferien, um über Südfrankreich und Argentinien in die USA zu emigrieren. Eine weitere Ausnahme stellte der am 12. Februar 1892 in Linz geborene jüdische Pianist Alfred Spitz dar, der, unter dem persönlichen Schutz Gauleiter Eigrubers stehend, bis März 1942 auftreten durfte. Eigruber soll ihm im Anschluss persönlich außer Landes verholfen haben. Die Komponistin und Dichterin Hedda Wagner, die als Sozialdemokratin bereits 1934 in die innere Emigration gegangen war, wurde im Juli 1938 vom deutschen Reichsverband der deutschen Presse abgelehnt und nützte „ihre unfreiwillige Muße“ „zu eigenem Schaffen“.

1941 verfasste Franz Kinzl, der sich bereits im September 1938 als Musikbeauftragter der Stadt Linz durch einen antisemitischen Artikel mit dem Titel Jüdische Tarnung in der Musik hervorgetan hatte, in seiner Funktion als „Leiter des Musikreferates im Gaupropaganda-Amt“ unter dem Titel Judentum und Musik eine Liste der jüdischen Komponisten als Unterlage für Säuberungsaktionen auf dem Gebiet der Musik, die er mit einem Vorwort bzw. einer Anordnung versah, wie in Hinkunft mit Werken dieser Komponisten zu verfahren sei. Handlungsbedarf sah man, da die Musikkapelle von St. Wolfgang bei einem Ständchen für Reichspropagandaminister Goebbels den Fackeltanz von Giacomo Meyerbeer gespielt hatte, der jüdischer Abstammung war. Als Vorlage für diese Broschüre diente das von Theo Stengel, einem Referenten der Reichsmusikkammer, und Herbert Gerigk, dem „Leiter der Hauptstelle Musik beim Beauftragten des Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP“ 1940 erstmals herausgegebene Lexikon der Juden in der Musik. Mit der Herausgabe des Heftes sollten alle „Unklarheiten“ in Bezug auf erlaubte/nicht erlaubte Komponisten beseitigt werden. Allerdings galt es nun, die durch die „Ausmerzung“ hinterlassene Lücke aufzufüllen. Erreichen wollte man dies, indem man sich der „Klassik“ bediente. Unter all jenen Künstlern bzw. Komponisten, die eine Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten erfuhren, sticht für Oberösterreich besonders Anton Bruckner hervor.

Vereinnahmung von Komponisten

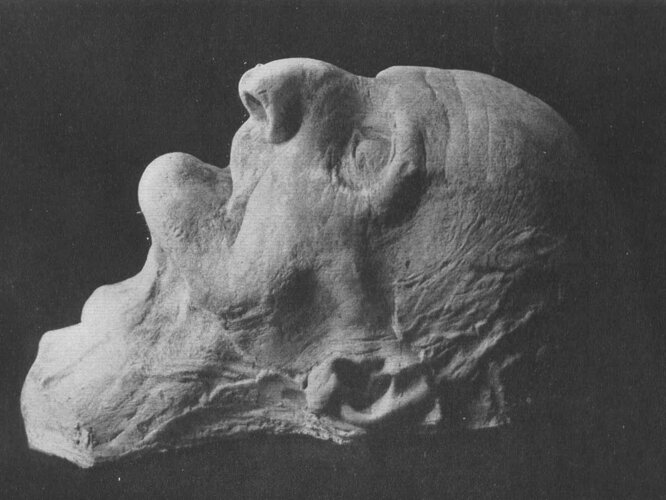

Die Verherrlichung Bruckners war bereits im so genannten Altreich „vorgelebt“ worden, so etwa mit der Aufstellung einer Bruckner-Büste im Marmortempel Walhalla bei Regensburg am 6. Juni 1937. Darüber hinaus versuchten die Musikverantwortlichen der NS sowie die „Musikbetrachter“ (darunter Dr. Cornelius Preihs) in Ermangelung - im Sinne der nationalsozialistischen Gleichschaltungs-, Kunstbetrachtungs- und Musikpolitik akzeptabler - „guter“ zeitgenössischer oberösterreichischer Kompositionen, krampfhaft einen Bezug zu all jenen Komponisten herzustellen, die Oberösterreich bzw. Linz zumindest auf der Durchreise gestreift hatten. Die Liste reicht von Christoph Willibald Gluck über Wolfgang Amadeus Mozart (vor allem die Linzer Symphonie KV 425, die Mozart 1783 auf der Durchreise von Salzburg nach Wien komponierte), Franz Schubert, Josef Lanner, Carl Michael Ziehrer bis hin zu Johannes Brahms und nicht zuletzt Richard Wagner und Hugo Wolf.

Ein Komponist, bei dem unklar war, ob man ihn als Oberösterreicher, „instrumentalisieren“ sollte/durfte, war der 1857 in Waizenkirchen geborene Komponist, Opernkapellmeister, Librettist und Schriftsteller Wilhelm Kienzl. Kienzl stand – wahrscheinlich als Komponist der Melodie zur Bundeshymne der Ersten Republik und ob seiner Freundschaft zu Karl Renner – zunächst aus politischen Gründen bereits 1937/38 auf der „schwarzen Liste“ des Reichssenders Berlin. Fridolin Dallinger erwähnt in einer Kurzbiografie Kienzls, ohne näheres Datum, dessen Tagebucheintrag: „Auffallende Vernachlässigung meiner Opern in der Ostmark (dem einstigen lieben Österreich)“.

In der zweiten Auflage des Lexikons der Juden in der Musik aus dem Jahr 1943 verwiesen die Autoren auf „unklare Fälle“: „Unter den lebenden Vierteljuden, die versehentlich des öfteren auch bei Veranstaltungen von Parteigliederungen aufgeführt wurden, sind Boris Blacher und Heinrich Kaminski die wichtigsten. Wilhelm Kienzl, der vor einiger Zeit verstorbene Komponist der Oper ‚Der Evangelimann’, ist gleichfalls Vierteljude.“ (Wulf: Musik im Dritten Reich, 428.) Kienzl, der im Oktober 1941 in Wien verstarb, versuchte man in Oberösterreich erst nach Kriegsende wieder zu Ehren zu verhelfen.

„Arische Moderne“

Besondere Schwierigkeiten gab es im Gegenzug, die „arische“ Moderne in das öffentliche Musikleben zu integrieren. Georg Ludwig Jochum erkannte wahrscheinlich die mangelnde (?) Qualität der einzelnen Werke und opponierte, wenn auch nicht offen, gegen die Aufführung zeitgenössischer Komponistinnen und Komponisten des Gaus. Als Gruppe traten diese Komponierenden „ernster Richtung des Gaues Oberdonau“ erstmals im Oktober 1940 auf. Unter ihnen war der Arzt Franz Schnopfhagen [Dokument: 15 KB] – für kurze Zeit Landesleiter der Reichsmusikkammer in der Reichskulturkammer Oberdonau und Organist der Linzer Stadtpfarre –, Franz Neuhofer, Franz Kinzl, der Leiter des Domchores Ludwig Daxsperger, Robert Keldorfer und Franz Xaver Müller aus Linz, der Rieder Gymnasialprofessor Karl Rausch und der Krummauer Komponist Isidor Stögbauer. Als einzige Frau schloss sich die 1891 in Wien geborene, aber zur damaligen Zeit als „die Linzer Komponistin“ geltende Frida Kern an.

Alle angeführten Komponistinnen und Komponisten unterzeichneten jenen, vermutlich von Franz Kinzl verfassten Brief, der im Oktober 1940 an den Linzer Oberbürgermeister mit einer Reihe von Vorschlägen ging. Ausschlaggebend war die Gründung des „Beirats für Musikpflege und Konzertwesen“, dem unter anderem Theodor Kerschner – der Vorstand des Gaumuseums -, der Großkaufmann Fritz Wied, Oberstudienrat Walter Gabl, der akademische Musiklehrer Robert Treml, Franz Schnopfhagen als Leiter der Fachschaft für Komponisten in der Reichsmusikkammer, der Facharzt Karl Kleinschmid, Helmut Müllner in seiner Funktion als Kulturberichterstatter der NS-Tageszeitung Volksstimme sowie die Großindustriellengattin Dora Franck angehörten. Die Komponistinnen und Komponisten waren „der Ansicht, dass die politischen Ereignisse große Hemmungen für das gegenwärtige Schaffen mit sich bringen“ und fürchteten um eine „Vertagung jeder Kunstförderung auf unbestimmte Zeit“, bei der besonders die Musik im Vergleich mit Architektur und Literatur ihrer Meinung nach ins Hintertreffen zu geraten schien. Unter der Verwendung von „Volk- und-Rasse“-Termini versuchten sie, die sich als Komponistinnen und Komponisten des Gaus verkannt und unterschätzt fühlten, zu begründen, wie und warum die neue Musik gefördert werden müsse: „Allerdings kann eine Erneuerung niemals von der übermäßigen Pflege des Alten, Ererbten, ihren Ausgang nehmen und ist es nur durch innigsten Kontakt der politischen Führer mit den lebenden Schaffenden selbst möglich, da nur Letztere imstande sind, die nötigen Anregungen für wirksame Maßnahmen zu geben.“ (Archiv der Stadt Linz, Kulturarchiv)

Etwa einen Monat nach Beginn des Russlandfeldzuges, am 22. Juni 1941, wurde „auf Anordnung des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda“ auch die Aufführung von Werken russischer Autoren und Komponisten „bis auf weiteres“ verboten: Franz Kinzl sah darin erneut eine Chance, Georg Ludwig Jochum dazu zu bringen, oberösterreichische Komponisten aufzuführen:

„Da Sie in Ihren Anrechtskonzerten am 23. Sept. 1941 und 10.2.1942 jedesmal Tschaikowsky zu bringen beabsichtigen, empfehle ich Ihnen, die durch die Anordnung des Ministeriums freigewordenen Plätze durch Kompositionen von Autoren aus Oberdonau auszufüllen.“ (Archiv der Stadt Linz, Kulturarchiv)

Im darauf folgenden Jahr wandten sich die Komponistinnen und Komponisten an Anton Fellner, den Kulturbeauftragten des Gaues, der erneut bei Georg Ludwig Jochum Fürsprache einlegte:

„Wir müssen es als Ehrenpflicht betrachten, auch die zeitgenössischen Komponisten unseres Gaues in einem stärkeren Ausmaß als bisher aufzuführen. Da wir gerade in Oberdonau eine Reihe sehr beachtlicher Komponisten haben wird es sich hiebei vielleicht als praktisch beste Lösung erweisen, in womöglich jedem Anrechtskonzert ein solches Werk aufzuführen, wobei unabhängig, aber nicht am Ende sondern am besten in der Mitte der Saison ein Konzert gaueigener Komponisten gemacht werden könnte. Die heuer geplante Lösung hat sich als nicht sehr zweckdienlich herausgestellt, da auch nach Ansicht der Musikschaffenden das Publikum der Anrechtskonzerte zweifellos für solche Aufführungen oder Uraufführungen, die immer einen gewissen Anspruch stellen, besser geeignet ist als das weniger geschulte KdF-Publikum, so verdienstvoll auch das Eintreten der KdF für die

gaueigenen Komponisten anzuerkennen ist.“ (Archiv der Stadt Linz, Kulturarchiv)

Jochum sollte in die Anrechtskonzerte „je eine gaueigene, zeitgenössische Komposition“ einbauen. Dies sei der beste Weg „sich mit den zeitgenössischen Musikschaffenden auseinanderzusetzen“ (Archiv der Stadt Linz, Kulturarchiv). Fellner war also sehr bewusst, dass das Konzept des auch von Gauleiter Eigruber propagierten Konzepts „Kultur ins Volk“ zu tragen, nicht aufgegangen war.

Eine wichtige Quelle für die historische Forschung zur Linzer Musikgeschichte stellt der umfangreiche Aktenbestand „Kulturarchiv“ im Linzer Stadtarchiv dar, wobei hier auch Akten aus der Zeit nach 1945 einen starken Bezug zur NS-Zeit aufweisen.

Eine wichtige Quelle für die historische Forschung zur Linzer Musikgeschichte stellt der umfangreiche Aktenbestand „Kulturarchiv“ im Linzer Stadtarchiv dar, wobei hier auch Akten aus der Zeit nach 1945 einen starken Bezug zur NS-Zeit aufweisen. Darüber hinaus sind zahlreiche Streuakten zu verzeichnen, die in den nicht als musikbezogenen Sammlungen zu finden sind. Auch das Oberösterreichische Landesarchiv verwahrt dementsprechende Archivalien.

Fragwürdige Kontinuitäten und „späte Ehren“

Einerseits wurde die Entnazifizierung bzw. die Erteilung der Auftrittsgenehmigungen für Musikerinnen und Musiker sowie Künstlerinnen und Künstler durch den „Information Services Branch“ (= ISB) der „Headquarters der United States Forces in Austria“ in Linz ernsthaft durchgeführt, andererseits gab und gibt es hinsichtlich der direkten Kontinuitäten in Linz sehr prägende Gestalten, die als solche häufig nicht mehr im Bewusstsein der Öffentlichkeit stehen. Die NS-Protagonistinnen und NS-Protagonisten aus der Musikwelt wurden nicht nur rasch wieder integriert, erhielten Preise, Ehrentitel und Ehrenpensionen von Stadt und Land, sondern werden und wurden vielfach ohne Hinterfragung ihrer Biografien immer wieder positiv erinnert.

Darüber hinaus dürfte sich Linz nach 1945 relativ rasch den Ruf erworben haben, dass man hier als „Ehemaliger“ unkompliziert wieder zu Ehren kommen konnte. Dies lässt sich nicht nur anhand der Musikdirektoren der Stadt Linz – von Friedrich Reidinger [Dokument: 11 KB] über Robert Schollum [Dokument: 15 KB] bis hin zu Kurt Wöss [Dokument: 13 KB] – festmachen, sondern beispielsweise auch am Oberspielleiter und Intendanten des Linzer Landestheaters Oskar Walleck [Dokument: 14 KB] (SS-Standartenführer, Träger des Totenkopfringes der SS und des Ehrendegens des RFSS [„Kommandostab Reichsführer-SS“]) und am Leiter des Brucknerkonservatoriums Wilhelm Jerger. Die Biografie des Landestheaterintendanten Ignaz Brantner [Dokument: 18 KB] wurde dagegen trotz eingehender Recherchen nicht vollkommen transparent.

Kurzbiografien und Nachrufte auf Akteurinnen und Akteure der NS-Zeit erweisen sich als sehr problematisch, da diese häufig von ehemaligen Kollegen und Gesinnungsgenossen verfasst wurden.

Kurzbiografien und Nachrufte auf Akteurinnen und Akteure der NS-Zeit erweisen sich als sehr problematisch, da diese häufig von ehemaligen Kollegen und Gesinnungsgenossen verfasst wurden.

Als Beispiel sind hier die Lebenserinnerungen von Hanns Kreczi zu nennen, der während der NS-Zeit als Kulturbeamter und Sekretär von Oberbürgermeister Ernst Langoth wirkte und nach 1945 unter anderem Leiter des Kulturamtes der Stadt Linz war. Seine Erinnerungen verfasste Kreczi in der dritten Person, um so eine mögliche Distanz zur NS-Zeit und zu den von ihm verwendeten Quellen herzustellen.

Autorin: Regina Thumser, 2008